大山康晴十五世名人といえば、盤外戦術である。

いまはあまり聞かなくなったが、かつての将棋界では盤上の棋力だけでなく、それ以外の場面でのやりとりも、勝負に関わっていた面があったという。

格闘技やスポーツなどでも、試合前のインタビューで相手を挑発したり、過激なファンがプレッシャーをかけたり。

はたまたホームの利を生かして、自分たちに有利なルールや審判を採用したり、様々な策を弄するもので、そうやって精神的に優位に立とうとする戦術を、大山名人もまた得意としていたのだ。

私が将棋に興味を持ったころは、すでにキャリアも晩年だったが、それでもときおり、「おお、これが噂の」と思わせる事件もあったもの。

前回は二上達也九段が喰らった残酷な指しまわしを紹介したが、今回もまた好人物が被害にあった話を。

1990年の第15期棋王戦。

挑戦者決定戦に進んだのは、大山康晴十五世名人と田丸昇八段だった。

このときの大山は、すでに66歳というのがすごいが、一方の田丸はこれが初の挑決進出。

タイトル挑戦の実績は、棋士にとって大きな勲章。

田丸にとっては、人生最大といっていい大勝負だったが、この将棋が序盤から波紋を呼ぶのである。

ポイントになったのが、出だしの数手。

初手から▲76歩、△34歩、▲48銀に、後手の大山が△84歩と突いた。

まだ4手しか進んでいないが、ここにかけひきがあった。

3手目に、田丸は居飛車党だから、ふつうなら▲26歩と突くところだが、そこを▲48銀。

ちょっとした工夫で、このまま飛車先不突で駒組を進めたり、右四間飛車や、場合によっては大山の嫌っている、相振り飛車風にするふくみもある出だしだ。

そこで大山は△84歩と、居飛車にする。

振り飛車党である大山の居飛車は、若いころならともかく、晩年ではレア中のレアケース。

大山からすれば「敵に策あり」と警戒してウラをかいたのだろうが、田丸からすれば大名人による百戦錬磨の振り飛車を捨てさせたという意味では、いきなりの大戦果ともいえる。

以下、▲56歩に△85歩と進み、相居飛車が確定。

さあ、これからというところだが、ここでまさかという展開が起こる。

なんと次の手が、結果的には敗着になってしまったのだ。

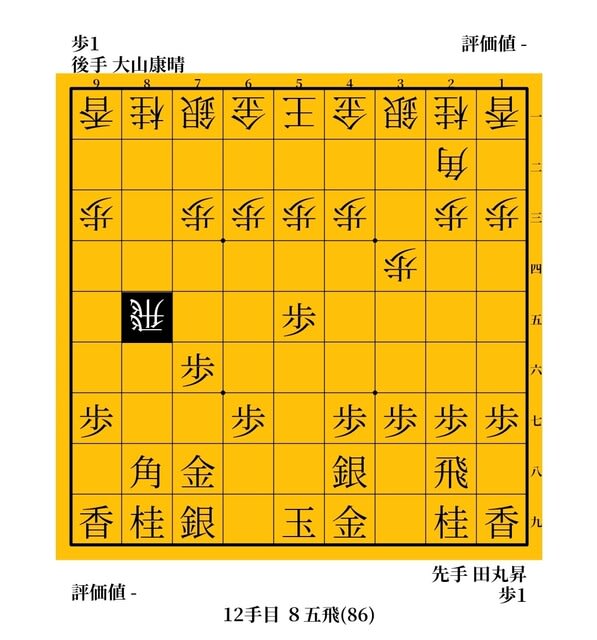

▲55歩と中央の位を取ったのが、ふつうの手に見えて疑問だった。

すかさず△86歩、▲同歩、△同飛、▲78金に△85飛として、次に△86歩のたらしと、▲55の歩を取る味があって、すでに先手がまとめにくい。

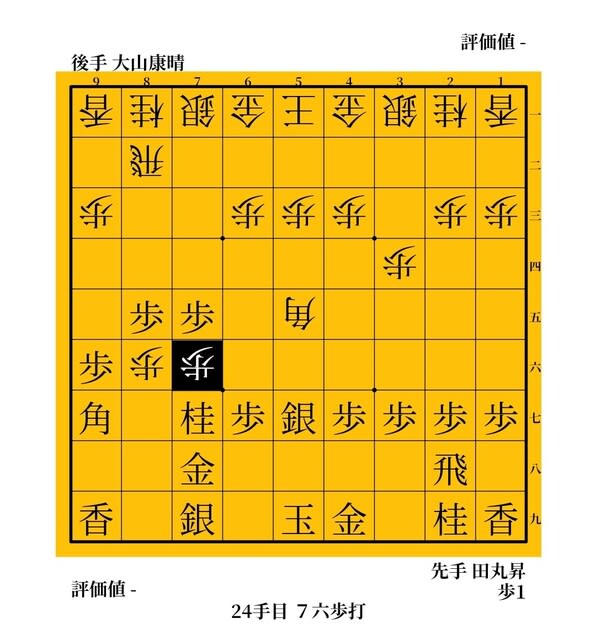

以下、▲96歩、△86歩、▲77桂、△82飛、▲85歩と、なんとか局面をおさめようとするが、△74歩から桂頭をねらって後手優勢。

▲55歩では、先に▲78金や▲57銀として、なんということもなく、これからの将棋だった。

勝てば人生が変わるという一局を、たった12手で失ってしまった田丸の心境はいかばかりだったか。

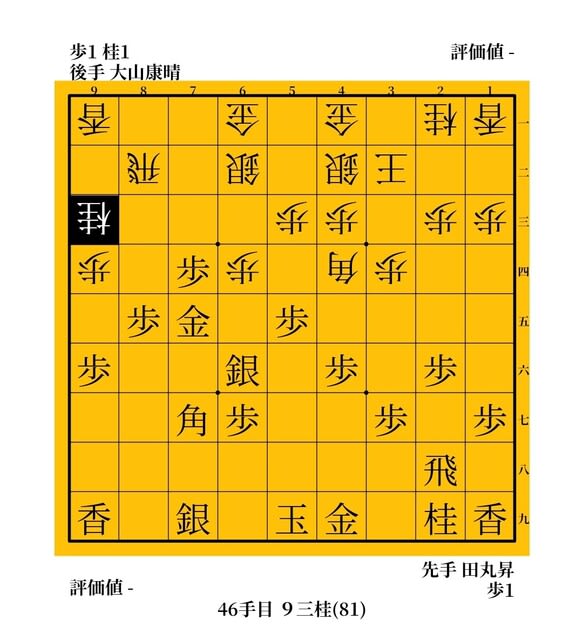

大差になっても投げられず、田丸はひたすらに指し続けるが、大山は得意の「全駒」態勢で、相手になにもさせずに圧倒。

まさに、血も涙もない惨殺劇だった。

田丸からすれば、結果はもとより、まったく将棋の形にならなかったことも、悔いが残ったろう。

話題になったのは、この後だった。

田丸が無念の投了を告げた後、なんと大山はその場ですぐ、主催者やスタッフと、5番勝負の打ち合わせをはじめたのだ。

ふつうなら敗者におもんばかって、そういうのは別のところでやるものだろうが、これが大山流である。

田丸からすれば、最愛の恋人を奪われたうえに、その憎き恋敵が目の前で、彼女との結婚式と新婚旅行の、セッティングをはじめるようなもの。

甲子園行きをかけた試合に敗れ、泣きながら最後のミーティングをする監督や球児がいる部屋に、勝ったチームがわざわざ入ってくる。

しかも、その目の前で、これ見よがしに入場行進や、校歌斉唱の練習をはじめたら、ぶんなぐられても文句は言えまい。

当時の記事でも、

「はっきり言って嫌味だったが」

そう書かれていたが、こうやって相手に徹底的な敗北感を味あわせ、「負け下」に追いこんでいくのが、大山流の勝負術だった。

60を超えて、ますます盛んな巨人。

棋力だけでなく、いろんな意味でも「強い」棋士だったのだ。

(大山が若き日の羽生善治に仕掛けた盤外戦術編に続く→こちら)