前回(→こちら)の続き。

「永世七冠」をかけた羽生善治四冠が、渡辺明竜王を開幕から3連勝とリードしてむかえた、2008年の第21期竜王戦(第1回は→こちらから)。

その第4局は、クライマックスをむかえつつあった。

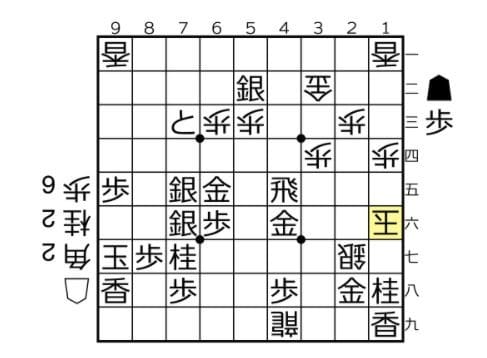

図は先手が、▲49銀と金を取ったところ。

ここで△79角と打てば勝ちだったのを、渡辺は発見できず、代わりに△45金と打つ。

一瞬の大チャンスを逃し、やはりダメかと、あきらめそうになったところだったが、代わりにまさかという筋が見えた。

絶体絶命に見えた後手玉が、「アレ」で寄らないのではないか。

△45金に、先手は▲47歩と打つ。

△同成桂に、▲48歩。

後手はすがるように△37成桂、▲同桂、△同玉。

ここまできて、ついに渡辺は確信に近づいた。

この玉は寄らない。やはり「アレ」になって寄らない!

羽生は▲45飛と金を取るが、ここで勇躍△89飛と打ちおろす。

さあ、この局面。

後手玉を詰ますことができれば、もちろん先手が勝ちだが、自玉がまだ詰まないので必至をかけても勝ち。

ただし、△99飛成の合駒請求に、▲98金か桂を、残しておかなければならない。

この条件の中、羽生が選んだ▲38金が敗着となったと、このときは結論づけられていた。

ここでは▲47飛とするのが有力で、それならまだ、これまた超難解ながらも戦いは続いていたという。

▲38金だと、△36玉、▲46金、△26玉で、▲27歩が「打ち歩詰め」で打てない!

まるで長編詰将棋のような形で、これで後手はギリギリ助かっている。

「打ち歩に詰みあり」

という格言があるように、こういう形は、なにか一工夫すれば詰むことも多いが、それもない。

まさに奇跡的な綱渡りなのだ。

羽生は秒読みの中、死に物狂いで打開策を探すも発見できず、▲98香と手を戻すが、△49飛成で逃げ切りが濃厚。

ここで▲28金と寄って、▲38桂などをねらう手もあるが、これには△27銀とヘルメットをかぶって、▲18桂に△16玉で、またも打ち歩詰め!

先手も、せまい場所でもがくが、どこまでいっても作ったように、後手がしのいでいる。

まさに「勝ち将棋、鬼のごとし」で、こんなミラクルな局面が、この大一番に連打するあたり、渡辺にツキがあったとしか、いいようがない。

△49飛成に▲39歩と支えるが、△29銀と根元からけずって、▲28金、△39竜まで後手勝ち。

まさかの結末で、ここから渡辺が息を吹き返し、一気にシリーズの行方は混沌としてくる。

まだ1勝なのに、そんなことになってしまうとは「勝負の流れ」というものの怖ろしさを感じるが、それも納得という内容の勝ち方であったのは間違いない。

ちなみに△89飛と打った局面は、『将棋世界』2020年5月号の「イメージと読みの将棋観」で取り上げられている。

先に▲38金が敗着と

「このときは結論づけられていた」

と書いたのは、そこで木村一基、屋敷伸之、高見泰地、藤井聡太といった面々が、

「▲38金、△36玉に、▲41飛成がある」

と指摘したから。

これなら、後手の入玉を阻止できた上に、なにかのときに▲91竜と香を取ってしまえば、先手玉に寄せはなくなり、少なくとも負けは、ほぼなくなる。

そこから後手玉を寄せにかかるか、自分も敵陣に入って体力勝ちをねらって、先は長いが羽生ノリだと言うのだ。

さらには、ここにもうひとついい手を持ってきたのが、増田康宏六段で、▲38金を打たずに、単に▲41飛成でどうかと。

これが、屋敷と郷田真隆を感心させた手で(木村、高見、藤井の3人は▲41飛成に言及していないので、おそらく増田説を聞く前に取材を受けたのだろう)、やはり羽生「永世七冠」を決定づけたはずの幻の好手だったようなのだ。

この飛車成は詰めろになっており、後手が△49飛成と押さえの駒を除去しても、▲47竜、△28玉、▲18金、△39玉に▲29金。

△同玉に▲27竜として、△39玉、▲28竜まで。

△49の竜が邪魔駒になり、詰将棋のようピッタリ詰む。

入玉形なので、▲38金と上部を押さえる手は相当魅力的に見えるが、これだと△36玉に、▲41飛成が一手スキにならないため、単に▲41飛成の方が勝る。

この手が指せれば、ここで「永世七冠」が誕生し、4タテを喰らった渡辺が受けたはずのダメージを考えれば、その後の歴史は大きく変わっていたことだろう。

羽生と渡辺のみならず、当時のトップ棋士たちも散々つつき回した局面に、まだこんな手が落ちていたとは……。

将棋は本当に奥が深い。

そして、まっすー強いぞ、すごいやん!

(続く→こちら)