武蔵野政治塾第16回「ジャーナリズムは、いま生きているのか?」全編Ver.

安倍元首相の政治団体 妻昭恵氏が継承

残された政治資金どこへ

私人が非課税で引き継ぎ可能

昨年7月に銃撃事件で亡くなった安倍晋三元首相の主要な政治団体を、妻の安倍昭恵氏が継承していたことが27日、本紙の調べで分かりました。これらの政治団体には2021年末の時点で、合計約2億4400万円の政治資金が残されていました。昭恵氏は元首相の跡を継がず議員になっていません。現行法では、後継者が議員にならなくても、代表交代という形で政治団体の資金を非課税で継承できます。政治資金の私物化にもつながりかねないことから、法の不備や道義的問題が指摘されてきました。(三浦誠)

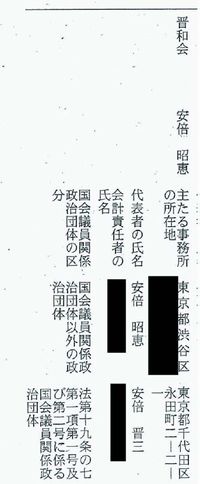

(写真)晋和会の代表者が安倍昭恵氏になったことを告示した官報(一部加工) |

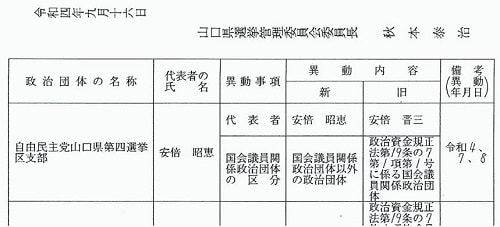

元首相の関連政治団体は6団体あります。このうち昭恵氏が継承したのは、元首相が代表者だった「自民党山口県第4選挙区支部」と「晋和会」です。晋和会は元首相の資金管理団体でした。21年は、この2団体が元首相の政治資金を集めていました。

官報と山口県報によると、昭恵氏は元首相が亡くなった22年7月8日付で両団体の代表に就任しました。晋和会の所在地は、衆院第1議員会館にあった元首相の事務所から昭恵氏の自宅住所に移っています。

昭恵氏は元首相が亡くなった後、今年4月の衆院山口4区補選に立候補しませんでした。国税庁によると、親族が政治団体の新しい代表となっても相続税を課されることなく政治資金を引き継ぐことができます。

政治資金収支報告書によると、両団体の残金は21年12月末の時点で、同支部が約1億9200万円、晋和会が約5200万円でした。同支部の残額には政党助成金約2400万円も含まれています。総務省政治資金課によると政治資金規正法には、政治団体の代表が亡くなった場合、残金処理の規定はありません。このため残金の処理方法は、団体の新代表まかせとなります。

昭恵氏は同支部を今年1月31日付で解散させています。同支部の解散時の収支報告書はまだ公表されていないため、残金をどのように処分したか現時点では不明です。

ただ元首相の関連政治団体の一つである「山口政経研究会」は、昨年12月31日に解散する直前に残金34万円を晋和会に寄付の形で移動しています。同じように同支部の資金を晋和会に移動していたなら、公党の支部を“私物化”した疑いが出てきます。

晋和会は元首相の資金管理団体でした。資金管理団体とは公職の候補者のために資金を得ることができる政治団体です。元首相の政治活動のために集めた資金を、候補者とならなかった昭恵氏が引き継いだ形です。

昭恵氏に両団体の代表に就任した理由や政治資金の処理について文書で質問しましたが、回答はありませんでした。

(写真)自民党山口県第4選挙区支部の代表者が安倍昭恵氏に変更されたことを告示した山口県報 |

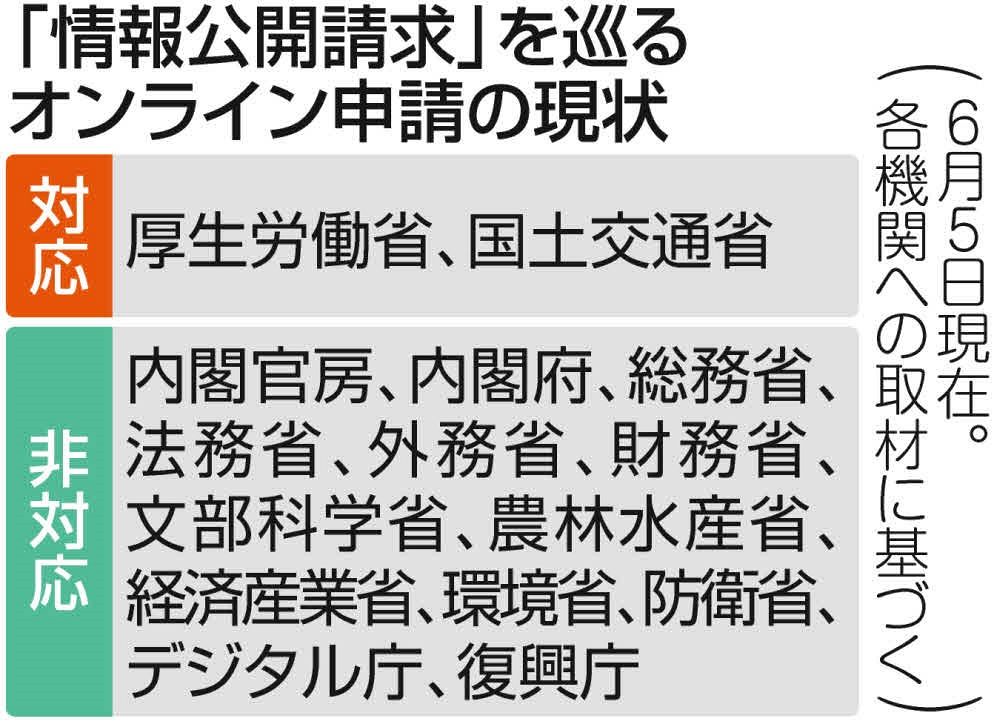

◆閣議決定から1年 未対応の省庁の説明は…

◆導入したら、便利だし安い

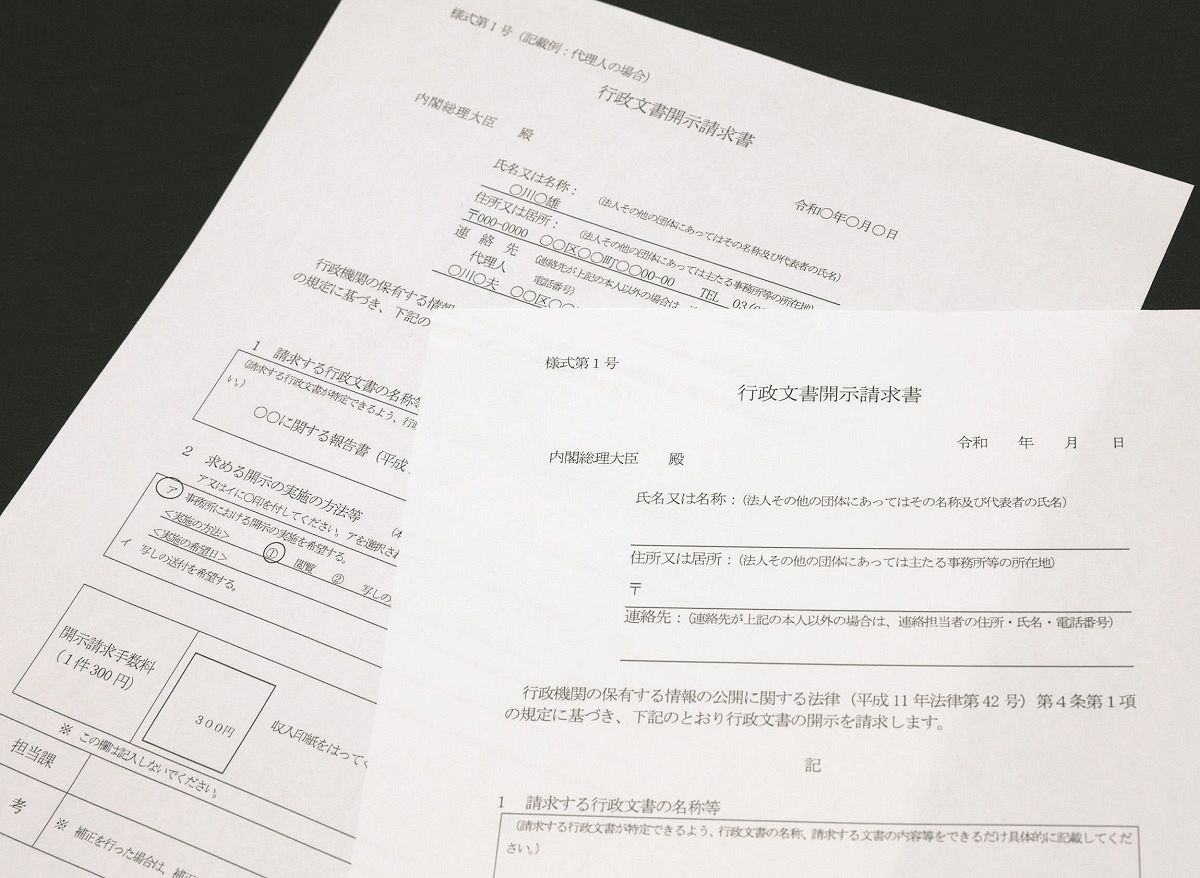

情報公開法に基づく開示請求 国民主権の理念に基づき、「行政機関の保有する情報の一層の公開を図る」と定めた同法により、誰でも行政機関が保有する文書や図画、電子データの開示を求めることができる。請求を受けた機関は、特定の個人を識別できる情報や、国の安全を害する情報などを除き、開示しなければならないと規定される。

230623 裁判に負けてもDAPPIが守りたかったもの