このブログ、幸福の科学の布教ブログなのに、なぜだか最近、自動車記事の方がアクセスのある、ちょっと変なブログになっております。(爆笑)

今取り組んでいるのはスバルですが、ここはホントに、学びが多いのですね。それは何かというと、リサーチ&マネジメントの面なんです。

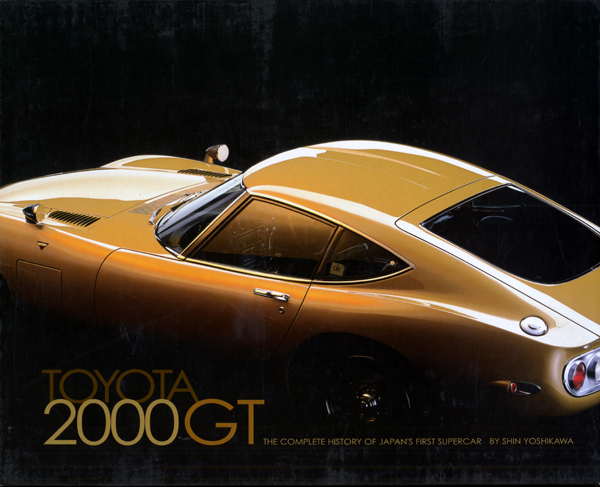

その最大の題材こそ、日本車で世界に最も影響を与えたと言われる、スバル1000です。

(スバル1000)

スバル1000のことを、皆様ご存知だったでしょうか?

この車をご存知の方は、相当な通です。(笑)

女性は、ほとんどご存じないのではないでしょうか?

だからこそ、このスバル1000を学ぶことは、起業やビジネスでの成功、宗教においては伝道活動などにおいて、とても参考になることが多いのです。

なぜならば、スバル1000は発売当時、世界最高レベルの自動車商品だったからです。

それが、通・・・にしか知られていない事実にこそ、大いに学びがあるのですが、その話にまでは、本日もどうやら、たどり着けそうにありません。(笑)

スバル1000の特徴は、水冷FFだったことは、前回記事で述べました。

これは、空冷RRだった、当時の国民車、スバル360の真逆の車が、スバル1000でした。

つまり、国民車スバル360の、完全否定版こそ、スバル1000の大きな特徴なのです。

それが、RR車の危険性を、どこよりも早く察知したスバルの決断だったのです。

高性能なRR車は、危険な乗り物なのですね。

そういった物理的な条件の下、現代でもスポーツカーの第一線を続けているポルシェには、敬意を払わずにはいられません。

しかしスバルは決断しました。

スバルの決断とは、

エンジンは、前にある方が良い。

なぜならば、エンジンの冷却が十分できるから。

エンジンの冷却が十分できるなら、いくらでも性能を上げることができる。

また、前輪駆動の方が、スピンの危険性がないので安全である。

なぜなら前輪駆動車(FF車)は、ハンドルを切った方向に、進もうとするから。

タイヤが接地力をなくせば、アンダーステアが出るが、速度を落とせば接地力は回復するのでアンダーステアは消え、ハンドルを切った方向に車体は進む。

FFでは、スピンすることはない。

つまりスバルの、RR車からFF車への、主力商品の大転換には、「安全性」 というものがあったはずなのですね。

今スバル車は、日本国内よりも、むしろ海外で売れまくっています。

その理由は、「世界一安全な自動車がスバルだから。」というものなのです。

それは、スバル1000以来使い続けている、水平対向エンジンに由来があります。

一般的なエンジンは、エンジンピストンが直列に並んでいます。

(一般的な直列エンジン)

たくさんのピストンが必要な大型エンジンでは、直列に並べると長大になってしまい、エンジンルームに収まりませんので組み合わせます。

前から見て、V型に組み合わせたものを、V型エンジンと言います。

(V型エンジン)

そしてスバルや、フォルクスワーゲンビートルやポルシェなどが採用している、ピストンを向かい合わせて組み合わせる方式が、水平対向エンジン、通称ボクサーエンジンです。

(水平対向対向エンジン 通称ボクサー)

水平対向エンジンが、通称ボクサーエンジンと呼ばれるのは、ボクシングの選手同士が、パンチを打ち合っているように、ピストンが動くからです。

ボクサーエンジンの長所は、重心が低いことです。

エンジンというのは車体の中で、最も重いものですから、走り、曲がり、止まるという動作を連続的に行う自動車は、重心は低ければ低いほど有利です。

そして何より、エンジンの長さが短くコンパクトなので、エンジンの置き場所や置き方の自由度が増えます。

エンジンがコンパクトということは、大きな排気量のエンジンでも、エンジンルームを小さくでき、車体を大きくする必要がないということでもあります。

また、ボクサーエンジンは、振動が少ないです。

燃焼室の爆発によるピストンの動きを、対面のピストンの動きで打ち消し合うからです。

ピストン型のエンジンは、必ず振動がありますが、その振動を、振動によって打ち消すことができるのが、ボクサーエンジンなのですね。

もちろん、メリットがあれば、絶対にデメリットはあります。メリットだけならば、全てのエンジン商品が、水平対向エンジンになっているはずです。

それは、

部品が多く、製造工程が難しいので価格が高い。

低回転では、力が出にくい。

排気が苦手で、高回転まで回りにくい。

などがありますが、スバルは水平対向エンジンを作り続けました。

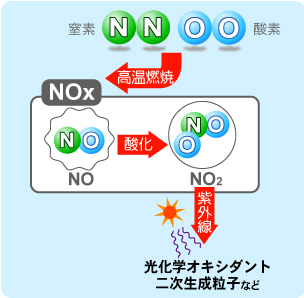

水平対向エンジンが、なぜ安全性が高いかと言うと、衝突時に、上下に薄いボクサーエンジンは、ボディーの下方にもぐりこむからです。

(スバルインプレッサの衝突車画像)

エンジンがボディーの下にもぐりこむことと、最終的にボディーから離れて落下することで、衝撃を分散させることができ、結果的に、ドライバーへの衝撃が、最も少ないのがスバル車なのです。

また、水平対向エンジンは全長が短いので、エンジンを縦置きにしても、自動車自体の長さを抑えることができます。

エンジン縦置き実現できるのは、左右対称な車体をつくれることです。

(スバル車の、基本レイアウト)

実は今主流の、横置きFF車というのは、ボディーをはがせば、左右対称ではありません。

これは、大きな物理的な力を、常時受け続ける自動車にとって、とても大きなことなのですね。

左右対称でなければ、左右の重量バランスのみならず、外力を受けるバランスも違ってくるからです。

スバル車というのは、顧客の平均的な使用年数が長いと思います。

スバルという会社が、小さな企業なので、再々新型車を出せない事情もあるとは思いますが、それはそれとして、スバル車は故障が少ないはずです。

なぜならば、ひとつは、振動が少ない水平対向エンジンだからです。

振動は、ねじなどの連結部品の、緩みやガタの原因となります。

また、左右対称のレイアウトは、ボディに無理が少ないです。

左右で重量バランスが違えば、受ける外力が左右で違い、左右で無理を受ける部分が違っているので、中長期的に見れば、ボクサーエンジン+左右対称レイアウトは、故障が少ないはずです。

近年、スバルレガシーで、世界ラリーを制したドライバー曰く。

「スバルは、いくら走っても疲れない。」

「なぜならば、完全に左右対称だから。」

また近年、縦置き水平対向エンジンを利用した、レガシーなどの高速4輪駆動車をメイン商品にしたのも、また、アイサイトと呼ばれる自動停止システムを、どこよりも先に開発し搭載したのも、変速操作のいらない、CVTという無段変速装置を、世界で始めて搭載したのも、スバルが安全性という分野に、特に着目しているからだと思います。

スバルが、走りにこだわるのも、早く走れることは安全だから・・・だとすれば納得がいきます。

もちろん早く走るとこは、危険な行為です。しかし、早く走れることは、安全だから可能なのです。

つまり、早く走れないことは、危険なことなのです。だからスバルは、RRを見切ったのです。

スバルは、多くを語りません。

スバルは、理系の侍だからです。(笑)

しかしその独自の理論は、少しずつ世界に浸透しており、世界の顧客の心を掴んでいるのですね。

また最近では、高齢者が起こした悲惨な自動車事故が続いたことで、高齢者の運転免許変換の世論が高まりつつあります。

私は個人的意見を述べさせていただくならば、そういう方法論は、現代の乳母捨て山思想に繋がると思います。

事実、都市部では移動に自動車を使う必要性は、ほとんどないかも知れませんが、田舎に行けば行くほど、自動車なしでは買い物すら出来ない状況ですので、移動の足を奪うことは、必ず年を取る人間として、人生の幅と質を低下させるだけでなく、地方の経済的な面でも大きな損失があると考えます。

高齢者の免許変換運動のような、一部排撃的な世論ではなく、スバルのような論理的でシステマティックな安全の思想と、それを普及させる行政の取り組みが必要だと思うのです。

たとえば、「ぶつからない自動車認定」に合格した車両は、大幅に減税するとかね。

そういう発想と取り組みこそ、自由と繁栄が両立した社会には、必要なのではないでしょうか?

「安全性重視」ということで、マーケティング(顧客創出)を成したスバルを見るとき、私はそういう風に考えるのです。

(ばく)

【New SUBARU SAFETY】アイサイト 見守る父篇 60秒

【New SUBARU SAFETY】 予防安全 娘の想い篇 60秒

書籍 『ドラッカー霊言による 「国家と経営」』 大川隆法 (2010年6月) 2