ここ、幸福の科学高知なかまのぶろぐは、その名の通り宗教布教ブログですが、時折自動車とか産業関係の記事を書きます。基本的に代表管理人である私の趣味の範疇ではある(笑)のですが、しかし信仰している幸福の科学が、こういう産業関係に対してクローズドな宗教だったら、こういう記事は絶対に書けませんので、「幸福の科学は、産業にオープンですよ。」という証明になるのではないかと思うのです。

さて、すべての歴史には、分岐点というものがあります。しかし私たち人間は、ともすれば今現在の状況というものを、つい当たり前のように思ってしまいます。

日本が技術立国であることも、日本が経済大国であることも。

現代日本は、平和な技術大国です。

しかし同じ空の下、技術を宗教の違いによる抗争のための、殺し合いのためにだけ使う国もあれば、殺し合いの道具を作り売りさばくことで、その日の利益を得ている国家もあります。

日本は技術立国ですし、経済大国ですが、同時に、平和を愛する諸国民の代表でもあります。かつては優れた武器も作っておりましたが、日本が誇るべきは、大量破壊兵器を作ったことがないことだと思うのです。

日本の作った武器は、すべて国防や治安のためのものです。古来より日本人の考える「技術」とは、それは「道」であり、神に捧げるものだったからだと思います。つまり古来から現代にいたるまでの日本人の思想において、「神は大量殺戮を望んでいない。」と考えるからこそ、日本から大量破壊兵器が作られたことがないのではないでしょうか。

そして、技術大国日本の象徴というべき自動車社会においても、かつては様々な技術的困難と闘い、そしてそれが、多くの人々に認められたからこそ今があるのです。

その原因と結果によって富が生まれ、今があるという事実。この富の形成には、様々なる苦悩があり、それを過去の人が乗り越え、血肉としたからこそ今があり、そしてその今が、未来へとつながっていくのです。

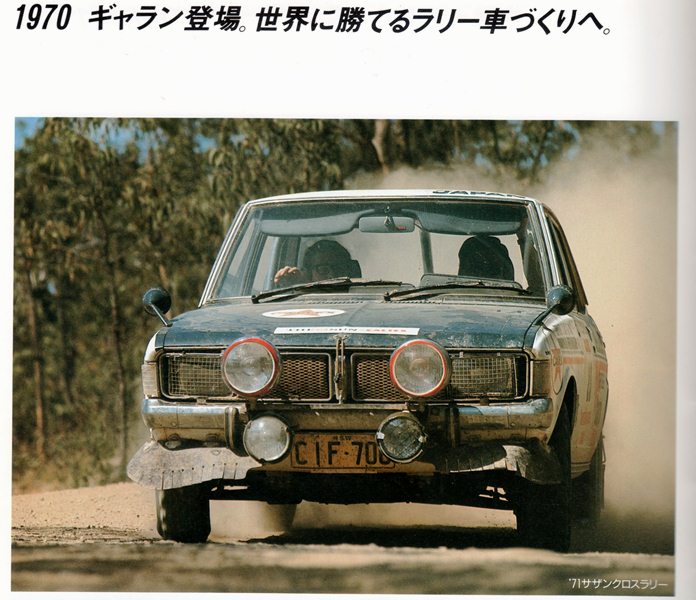

さて、かつて日本には、三菱ギャランGTOという美しいクーペがありました。

(1970年発売 三菱ギャランGTO MR)

「この美しきクーペが、その後の日本の自動社会のみならず、世界のトヨタを育てた。」というのが私の見解です。なぜならば当時のトヨタは、この小メーカーが作った作品に、どうしても勝てなかったからです。

販売実績ではありません。自動車製品として、どうしても勝てなかったのです。

ギャランGTOと同じ70年に、トヨタから、日本自動車史上の名作が誕生しています。

セリカです。

(1970年発売 トヨタ セリカ 1600GT)

上の画像は、通称ダルマと呼ばれる車体で、日本車ベストデザインとも言われる、美しいクーペです。

三菱ギャランGTOとトヨタセリカは、ほぼ同じ寸法、同じく4気筒エンジンを積み、後輪を駆動するFR車でした。

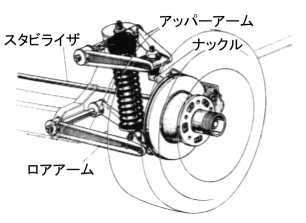

前輪サスペンションは両車ともストラット独立式、後輪はギャランGTOが昔ながらのリーフ(板バネ)固定式、セリカは一歩進んだコイルバネ式の固定式でした。

トヨタセリカは、大ヒット商品となりました。一方、ギャランGTOは、まずまずのヒット作でした。

しかしこのトヨタセリカは、動力面に限って言えば、三菱ギャランGTOに、まったく敵わなかったのです。

スポーツタイプの乗用車というのは、自動車雑誌などでは取り上げやすい商品ですので、言わば、自動車メーカーにとって、スポーツカーは広告塔なのですね。

ですから、自動車雑誌などのマスコミでは、トヨタセリカVS三菱ギャランGTO企画は、何度も何度も取り上げられるわけですが、しかしそのいずれにでも、トヨタセリカはGTOに負け続けました。

トヨタセリカが積むエンジンは、名機と呼ばれる2T-Gエンジンです。

1600ccの、4気筒DOHCエンジンです。一方ギャランGTOは、同じく4気筒DOHC1600ccの、4G32です。

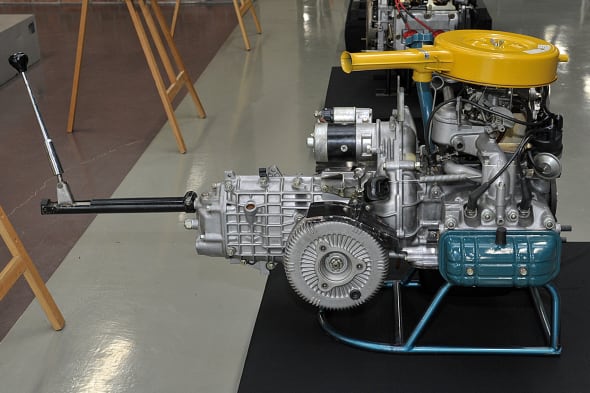

トヨタセリカの2T-Gエンジン エンジンの上にある棒の下にタイヤの中心があり、エンジンが前タイヤ前方(画像左側)に出ています。

三菱 ギャランGTOの4G32エンジン。 タイヤの納まる空間に、重いエンジンが納まっています。

またギャランGTOのエンジンとセリカのエンジンは、特徴が違っています。GTOのエンジンは、三菱伝統のロングストロークタイプで、一方セリカのエンジンは、レースを意識したと思われる、ショートストロークタイプです。

セリカのエンジンはよく回り、軽快なのですが、力(トルク)が弱かったのです。一方GTOエンジンは、低回転からモリモリと力を発揮するタイプです。

しかし三菱は伝統的にトルク重視で、パワー無視のロングストロークタイプのはずなのに、125馬力出していました。

トヨタ2T-Gは、115馬力でした。2T-Gはショートストロークだったので、これ以上馬力を追及すると、日常性に問題が出たはずです。

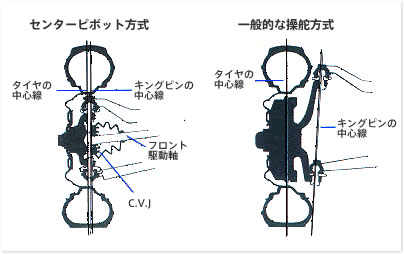

セリカとGTO対決のインプレッションで、再々指摘されていたことは、「フロントヘビーで、アンダーステアが強い。」という、トヨタセリカのコーナーリングでした。

DOHCエンジンは部品が多く重いので、車体フロント部が重くなるのですが、それは三菱GTOも同条件のはずですが、ギャランGTOのコーナーリングの評価に、「フロントヘビー」や、「アンダーステア」という文字は皆無なのですね。

つまり、一見同条件のはずなのに、ギャランGTOはコーナーリングがとても優秀だったということです。

これは以前指摘した、前輪ストラットサスペンションをきちんと動かすための土台、つまり「ボディー強度の方に、セリカには問題があったと思われる」というこなのです。

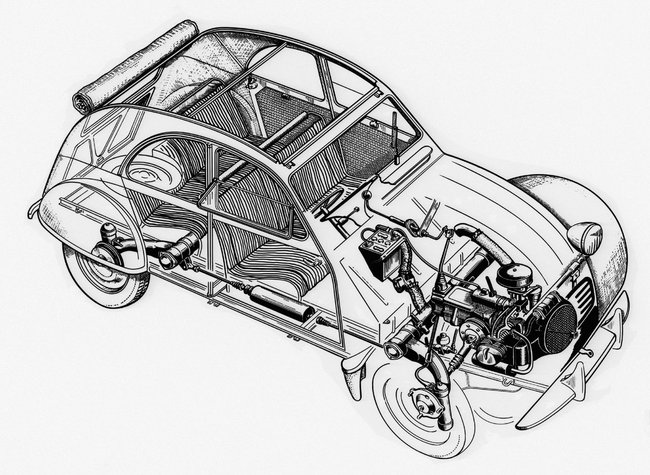

ギャランGTOのボディーの母体は、前年に発売されたコルト・ギャランと同じシャーシ(骨組み)です。つまり、フロントミッドシップです。

しかもコルトギャランより、ボディー重量は100㎏ほど重い構造です。コルトギャランとギャランGTOの、前輪と後輪の間隔(ホイールベース)は同じであり、基本骨格は全く同じで、コルトの前輪から前と、後輪から後ろのボディデザインを伸ばして、かっこ良く整えたのがGTOなのです。

つまり、同じクラスの小型車より、100㎏重かったコルトギャランの強いボディーを、さらに強化しているのがGTOなのですね。

モノコックボディーというのは、ボディー全体で強度を保ちます。GTOの原型であるコルトギャランより、GTOは遥かにサイズアップしています。デザイン上の処理から、ボディー前後を伸ばています。

大きくなった分当然強度は落ちますが、その分をGTOでは、ボディーさらに強化しているので、元々重量の重いコルトギャランよりも、更に100㎏も増えています。

もう一つコルトギャランから、GTOとは逆に小型化したスポーツクーペがあって、それがギャランクーペFTOですけれども、FTOでは、ボディー全体は小型化によって強化されますので、同じ構造でも重量は大幅に減っています。

ギャランGTOの弟分、ギャランクーペFTO コルトとGTOとFTOは、全く同じ構造

つまり三菱は、技術的には、やるべきことはちゃんとやっていたのです。この頃のトヨタと三菱の技術力の差は、「三菱が基本に忠実だった。」ということです。

大トヨタが偉かったのはここからです。連日自動車雑誌で、「名ばかりのGT」とか、「トヨタ馬力」と言われ続けたトヨタ。

スポーツカーは、マスコミに扱われやすい広告塔ですから、それは取りも直さず、自動車メーカートヨタの評判となってしまいます。スポーツカーの評判は、メーカーの技術力と、同一視されて評価されてしまうのです。スポーツカー=自動車メーカーの広告塔の負の一面です。

トヨタは、セリカ強化策に討って出ました。販売絶好調の商品セリカに、大規模な技術的なテコ入れを断行したのです。トヨタはセリカに、LB(リフトバック)シリーズを投入しました。

(1973年登場の、セリカLB 2000GT)

LBは、ダルマよりボディーサイズを拡大していました。これは、同一車種ではあり得ない決断です。なぜなら、製造プラントの、大幅な組み換えが必要だからです。また、これまで作り置きしていた基礎ボディーや、それに伴う金型などが使えなくなるからです。

コルトと同じ骨格で、GTOとFTOを作った三菱とは真逆に、コストのかかる手法ですので、トヨタは、セリカLBの新規投入で、大幅な出費をしているはずです。

このセリカLB投入は、一般的には「大規模なマイナーチェンジ」と言われていますが、ところがどっこい、これは事実上のモデルチェンジですね。そう、デザインをほとんど変えなかった、フルモデルチェンジなのです。

なぜセリカLBで、ボディー拡大をしたか。それは、大きなエンジンを搭載する必要があったからだと思われます。18R-Gという、4気筒2000ccのエンジンです。

トヨタ18R-Gエンジン。 2T-Gより、エンジンブロックが大きく、拡大したエンジンルームにやっと収まっています。

2T-Gは、小型車用のエンジンなので、エンジン全体が小ぶりです。ですから、小さなセリカのボディーで大型車種用の18R-Gを積むには、ボディーサイズ拡大が必要だったのですね。これは、量産型自動車メーカーとしては大英断であり、それはひとえに、「三菱ギャランGTOに勝つ。」という、大トヨタの意地の決断だったと思うのです。

セリカLBは、これまたとても素敵なデザインで、ダルマを超える大ヒットとなりました。しかしその走行性能では、ついにギャランGTOを、超えることができなかったのです。相変わらず、「フロントヘビーで、アンダーステアが強い。」「直線番長」と評価され続けました。

大きなエンジン搭載で性能向上を狙ったのですが、肝心のエンジン搭載位置は、フロントタイヤの前に突き出た形の通常のFRであり、またボディー強度も、ストラットサスペンションが十分機能を果たせるだけの水準には、残念ながら達していなかったと思われます。

順不同ですが、72年には、小型車カローラ&スプリンターに、セリカの2T-Gエンジンを積んだ、レビン&トレノシリーズも出しています。

トヨタ カローラレビン 初代通称TE27

これは、「カローラの軽い車体に、強力なエンジンを載せれば、GTOに勝てるんじゃないか?」という、単純な発想から生まれたモデルではないかと、私は思っています。

しかしやはり、小さなエンジンルームだと、理想的な場所にエンジンを積むスペースはありません。レビンは重いDOHCエンジンを、セリカよりも更に前タイヤの前方に、積まなければなりませんでした。

フロントヘビー度は、セリカの比ではありませんし、小型車カローラのボディーでは、ストラットの機能を果たせるだけのボディーの強靭さを、期待する方が無理というものです。

初代レビン&トレノは、セリカ以上のじゃじゃ馬で、もっと直線番長でした。

トヨタカローラレビンの2T-Gエンジン。セリカより、さらに前方に突き出ていて、重量バランスは超フロントヘビーのはず。

この頃にトヨタは、対ギャランGTOへ意地の対決を試みましたが、結局すべて敵わなかったのです。しかし、この頃のトヨタの製品が、劣っていたとは言い切れないし、トヨタの挑戦は無駄ではなかったのです。

三菱ギャランシリーズは、強いトルク・フロントミッドシップ・強靭なボディーという、現代にも通じる普遍的な技術であり、トヨタはその、技術の普遍性に挑戦していたのですから。

結局のところ三菱ギャランシリーズは、販売のトヨタを、真の技術者集団に導いたと思います。ベンツやBMWやポルシェに負けたとて、当時の日本の第一人者としてのプライドは傷つきません。

身近な小さなメーカーから出た、ただのセダンベースのスポーティーカーに、どうしても勝てなかったからこそ、トヨタは本気の自動車つくりができるようになったのです。同じく量産車メーカーです。

不要なコストはかけられないという、企業としての条件は同じだからです。とにもかくにも、三菱の実直なものつくりは、大トヨタを真摯にしたのです。

その後のトヨタの、技術に対する真摯な取り組みがあればこそ、後の生産台数世界一のトヨタはあり、日本の繁栄もあるのです。

(ばく)

三菱 コルトギャランGTO(後編)

【GT6】三菱ギャランGTO MR ドリフト

AWD%3F%3F%3F%3F.jpg)