というわけで、ようやく演奏会そのものについてです。

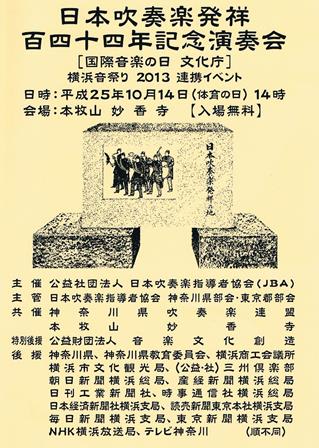

冒頭図は、この日のプログラムの表紙なのですが、あまりにも後援が多くて、

表紙なのに字ばかり。

そこであらためて後援団体を見てみると、

朝日新聞

時事通信

毎日新聞

NHK

など、今となっては思わず二度見してしまう面々が名を連ねています。

何しろこれは文化庁の名の下に、「横浜音祭り」のイベントの一環で行われ、

しかも、いつからやっているのかは知りませんが、結構な回を重ねており、

これらのメンバーが協賛を始めたときには

「まだそういう勢力に食い込まれていなかった」

と考えるのがよさそうです。

そして、まともな人たちも結構まだ内部にはいると信じたいですね。

さて、何度もお伝えしているように(笑)、記念式典の献花が終わり、

観客がお堂の中に移動してしばらくして、楽団員がスタンバイを始めます。

14時きっかり、音楽隊長、内堀豊三佐のタクトが一閃、

プログラムはこの曲で始まりました。

君が代 ジョン・ウィリアム・フェントン

この曲で始まってしまうと、わたしとしては大変困ります。(笑)

なぜならば、この「君が代」に関しては色々とお話しすることがあるので、

その話を始めてしまうと、このエントリがそれで終わってしまう危険があるのです。

というわけで今日は概要だけに触れますが、そもそも

「君が代って外国人の作曲だったのか?」

と思われる方がおられるといけないので、ざっと予告編をしておくと、

今の日本国国家として認識されている「君が代」以外にも、

この世には、というか歴史上

「君が代以前」「仮君が代」「習作君が代」

というべき三つの君が代が存在しており、しかもこれ以外にも

「何曲か『君が代候補』が存在する」

というのが本当のところなのです。

この、プログラム最初の「フェントン君が代」は、このうち「仮君が代」で、

一時とはいえ、これが「国歌代わり」に演奏されていたことがわかっています。

2年ほど前、当ブログでもその話をしたのですが、そのときエリス中尉、

「楽譜が残っていないのはおかしい」

などと文句を付けて、疑っております。

しかし、あったんですね~。楽譜。

この日、教えていただいてこの演奏会に行って本当に価値があったと思ったのは、

このフェントンの「幻の仮君が代」が聴けたことです。

「当時の日本人には全くなじまなかった」

という、その曲が、どうなじまなかったのかかねがね聴きたいと思っていたのですが、

実際に楽譜が現存していて、しかも自衛隊のレパートリーになっていたと。

この曲については、別にエントリを立ててお話したいと思います。

先人を仰ぎて 藤田玄播

ここにある記念碑建立の際、記念行進曲が作曲されました。

藤田玄播(ふじた・げんば)は、吹奏楽界では有名な作、編曲家で、

吹奏楽コンクールの課題曲の作曲などもしていたようです。

今年の1月、76歳で亡くなっていますが、この曲はこの式典で毎年演奏されてきました。

いわば、この行事のテーマソングというべき曲であるようです。

藤田氏は、元日本吹奏楽指導者教会の会長も務めていました。

第一部

1、76本のトロンボーン M・ウィルソン

ミュージック・マンというミュージカルの曲です。

主人公は楽器のセールスマン。

楽器を売るために、「76本のトロンボーンを含むマーチングバンドの行進」

を説明(つまり歌う)シーンで使われた曲。

国民の象徴 星条旗よ永遠なれ ワシントンポストのメロディが順に現れ、

吹奏楽の重要なレパートリーの一つになっています。

2、スーパーカリフラジスティックエクスピアリドーシャス

ミュージカル「メアリーポピンズ」の挿入歌で、この題、一応意味はあるようですが、

単に「素敵なこと」みたいな意味の、おまじないという感じです。

劇中でもおまじないとして使われていましたね。

そういけば、ディズニーリゾートの一環として「エクスピアリ」という施設がありましたね。

あれはこれだったのか。

当日の進行は、女性の隊員がマイクを持って行ったのですが、彼女がこの

「スーパーカリフラジスティックエクスピアリドーシャス」

を繰り返すたびに、客席から笑い声が起こっていました。

3、わたしのお気に入り リチャード・ロジャース

今でも全曲そらんじて歌えるくらい好きな曲です。

これもミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」の挿入歌。

フルートをフィーチャーして演奏されました。

4、美空ひばりメドレー

ここは横浜。そういえば美空ひばりの出身地です。

横須賀音楽隊の大事なレパートリーでもあるのでしょう。

これをやるとアナウンスしたとき、会場が期待でどよめきました。

改めて見ると、この日会場にいたのは、まさに「ひばり世代」の皆さん。

特に手前の方など、ドンピシャリって感じですか。

この赤いシャツのおばちゃんは、本当に嬉しいらしく、

体全体を大きく動かして、おまけに一緒になって歌っていました。

かわいい・・・。

いままで何回か自衛隊の音楽を聴いてきましたが、なんと言うか

彼らの音楽は、人の心を掴むツボを心得ているなあ、と思います。

「リンゴ追分」に始まり、「愛燦々」などを経て(すみません、あまり詳しくないんです)

「お祭りマンボ」になったときには、おばちゃんの興奮も佳境に。

彼女だけでなく、会場中に「自分の好きな曲をやってくれている!」

という幸せのオーラが満ち満ちた瞬間でした。

いいですよね・・・・・美空ひばり。

第二部

5、オリンピック東京大会ファンファーレ 今井光弥

6、東京オリンピック・マーチ 古関裕而

東京でオリンピックが決まったことで、この選曲です。

というか、東京オリンピックのときって、古関裕而先生はご存命だったのね。

と思って調べたら、平成元年までご存命だったとのこと。

1964年当時の日本音楽会の最重鎮作曲家というのがこの方だったのですね。

そこでふと、2020年の音楽は誰になるんだろう、とか、誰が国歌を歌うんだろう、

とか、色々考えてしまいますね。

三宅三曹に国歌独唱をさせてはどうか、なんて話をこの間しましたが、こういうのを狙って

各「重鎮候補」が虎視眈々とアップを始めているんでしょうね。

開催が決まってすぐ、北島三郎が「国歌独唱に意欲」とか、AKBの誰やらが

「わたしも何か出たい」などと言っている話を読んで、文字通り苦笑しました。

北島三郎が7年後演歌界の大物として生き残っているのは確実でしょうが、

7年後、AKBとやらが一人でも残っているのか。

たとえ残っていたとしても、何が出来るのか。

だからって、北島三郎を世界にさらすのもいかがなものかとは思いますが。

音楽が坂本龍一にならないように、それだけはちょっと祈っておこうっと(笑)

7、風笛~あすかのテーマ~ 大島ミチル

わたしにとってはとても懐かしい曲です。

いまではテレビすらなく、あまちゃんが何なのか全く知らなくても生きているわけですが、

1999年当時、わたしはインターネットどころかパソコンすら持っておらず、

しかも息子を出産してうちに籠もりっきり。

仕事がやたら忙しかったTOは朝刊の配達とどちらが早いか競って帰宅していたくらいで、

実質0歳児との母子家庭みたいなものでした。

そんな状況では、読書と、あとは朝の連続テレビ小説だけが楽しみの毎日。

ちょうど息子を出産した秋から始まった「あすか」のテーマがこれでした。

昔オーボエ奏者と仲が良かったこともあり、宮本文昭さんのオーボエのCDは

全部持っていたというくらいのファンだったのですが、このテーマは

その宮本氏をフィーチャーしていたので、より思い入れもありました。

あまり外に出たり旅行もしなかったあの半年、一日も欠かさずドラマを見通したことなど、

後にも先にもありません。

この日は、原曲通りオーボエをフィーチャーして行われました。

いまでもこの曲を聴くと、あのときの楽しいような悲しいような、大変なような楽なような、

重力が逆になったような不思議な半年を思い出して胸が痛くなります。

8、「八重の桜」メインテーマ 坂本龍一

観ていないので初めて聴きましたが、さすがは坂本大先生、いい曲です。

この人の音楽、好きなんですけどね。

どうしてしなくてもいい政治発言なんかするんでしょうか。

最近すっかり、

小説界の大江健三郎

アニメ界の宮崎駿

音楽界の坂本龍一

という三大「左翼思想芸術家」になっちゃっているじゃないですか。

その方がメディア的には「持ち上げてもらいやすい」のかもしれないけど、

元々の音楽のファンとしてはがっかりする人も多いでしょうね。

9、吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」 伊藤康英

初めて聴きましたが、「こんな曲があったのか!」とちょっとした興奮を感じました。

「ぐるりよざ」は、長崎のキリシタンが、当時

インフェルノ=「いんへるの」

パードレ=「ばてれん」

パラダイス=「はらいそ」

などと言ったキリシタン用語で、「グロリオーサ」のことです。

「神のご威光を讃える聖歌」のことで、

このタイトルを持つカンタータやモテットは多くあります。

元々この曲は、佐世保音楽隊の岩下昌二が、作曲家伊藤康英に委託した作品です。

佐世保音楽隊に取っての「ご当地」隠れキリシタンを描いたこの音楽は、

第一楽章 「祈り(Oratrio)」

第二楽章 「唄 (Cantus)」

第三楽章 「祭(Dies Festus)」

と言う構成です。

第一楽章「祈り」では、いきなりグレゴリウス聖歌風の男声の唄から始まり、

これは手の、じゃなくて口の空いている男性隊員が歌っていました。

構成は、この男声のメロディの変奏曲の展開で成り立っています。

全部で13変奏行われ、この13という数は、キリストの受難の13、

13日の金曜日の13から取られているということです。

第二楽章で特筆すべきは、原曲に「竜笛」使用の指示があること。

竜笛とは雅楽でおなじみの、あの音程の悪い笛のことですが、

ピッコロで代用することもでき、この日はピッコロがそれらしい音を出していました。

こういうのってかえって難しくないんでしょうか。

第三楽章では、他のメンバーはもちろんですが、打楽器が大活躍でした。

一人で走り回って、いろいろとやっておられました。

その活躍ぶりに、ついいろいろ写真を撮ってしまいました。

彼が男前であったからではなく、わたしのいるところからは

立っている隊員しかちゃんと写真が撮れなかったのです。orz

しかも暗くて遠いのでこんな感じ。

ちなみにこの日はニコンではなくソニーのコンデジです。

「私のお気に入り」のソロだったと思います。

この三楽章には、長崎民謡である「長崎ぶらぶら節」が使われています。

そして、個人的に非常に面白かったのは、フーガの技法が使われていたこと。

テーマ提示の後、応唱といって、別の声部(この場合別の楽器)で5度上のテーマが追随し、

拡大フーガへとつながっていくというフーガのお手本のような形式で、

最終楽章らしい華やかさと迫力に満ちた素晴らしい構成だと思われました。

横須賀音楽隊の演奏も、これらを表現するのに非常に明確なメリハリをつけ、

しかもくっきりとした輪郭を持たせたため、わかりやすかったです。

この「ぐるりよざ」は吹奏楽のみならず管弦楽バージョンも世界的に有名で、

いろんな団体によって過去演奏されているということでした。

というわけでプログラム終了。

アンコールは「故郷」。

相変わらずというか案の定というか、どなたが編曲したか存じませんが、

何度も繰り返されるメロディのコード進行がその都度違うんですね~。

これだけでも憎たらしいくらいセンスのいい「ふるさと」でした。

しかし、ここで言いたいのはそういうことではありません。

なぜこの「ふるさと」がアンコールに演奏されたかというと。

この曲の後、隊長の内堀三等海佐がもうすぐ退官すること、そして

公的な場所での演奏はこの演奏会が最後であることがアナウンスされました。

そして、内堀三佐がマイクを握り、挨拶をされました。

内堀三佐の出身地は長野県で、唱歌「故郷」の作詞者、高野辰之の出身地近く。

つまり「故郷の故郷出身」なのです。

それで、自衛隊生活最後の演奏に、この曲を選んだ、とのことでした。

入隊して41年の自衛隊音楽隊生活。

さぞ、感慨を込めての演奏をなさったのではないかと拝察されます。

さる方からお聴きしたところによると、内堀隊長はフルート出身。

指揮者になってからはフルートを演奏することをやめておられたそうです。

しかし、退官される内堀隊長を「送る夕べ」では、

その封印していたフルートを演奏なさったということでした。

(そのときに隊長とデュエットでフルートを披露されたのは、

『自衛隊シャドウ・フルーティスト」で「陰の音楽総監」である、

某海将であったという情報が入ってきております)

長い自衛隊音楽生活の、最後の公開演奏。

たまたまそういう記念すべき演奏会を聴く偶然、そして、

一人の人物の人生の節目に立ち会ったことは、わたしを感動させました。

海上自衛隊音楽隊が演奏するときに必ず最後に行われる

行進曲「軍艦」

の響きはそれゆえ感動が弥増し、そしてタクトを振る隊長の心中を思うと、

この瞬間が少しでも長く続きますように、と祈らずにはいられませんでした。