慶長15年(1610)春、加藤清正に招かれて熊本へやってきた阿国歌舞伎。塩屋町三丁目(現中央区新町2丁目)の武者溜りに小屋掛けした阿国歌舞伎は、詰めかけた城下町の人々にどんな芸能を見せたのだろうか。唯一の手がかりとなる「續撰清正記」(清正死後50数年後に書かれた)には、番組等は一切書かれていない。

阿国歌舞伎は、様々な文献によれば、大別すると「ややこ踊り」「念仏踊り」「かぶき踊り」の三つに分類できるようだ。「ややこ踊り」は初期の演目で若い女性による舞踊。狂言小舞などの中世芸能をもとにしたとみられ、「小原木踊り」や「七つ子」などを演じていたと推測される。「念仏踊り」も初期の頃からやっていた演目で、首から提げた鉦を叩きながら念仏を唱え踊る。もともとは仏教の行を芸能化したもの。「かぶき踊り」はまさに阿国が今日の歌舞伎の祖たる所以となった芸能。阿国が男装した「傾奇者」が茶屋に遊びに行くという寸劇。それを迎える「茶屋のおかか」は男性が演じ、性が倒錯した不思議な世界が展開するというもの。

それぞれの演目の詞章を下記してみた。

塩屋町三丁目の武者溜りではこんな風景が展開したであろう

四条河原遊楽図屏風(一部)より

侍たちは銀子1枚を出して桟敷で見物し、町人たちは八木(米)を見物料として出し、鼠戸口より入って芝居(舞台と貴賓席との間の芝生席)でこれを見た。歌舞伎の祖、阿国を見んものと集まった貴賎上下の老若男女、鼠戸の前に市をなし、押し合いながら見物したという。(「續撰清正記」より)

◇阿国歌舞伎の面影を色濃く残すといわれる綾子舞(新潟県柏崎市)

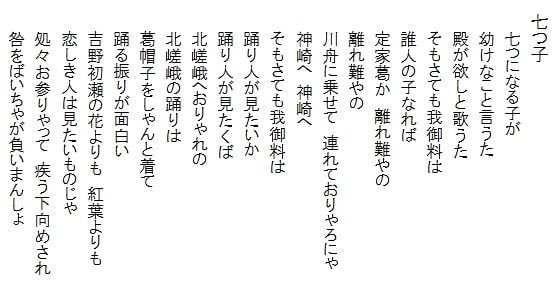

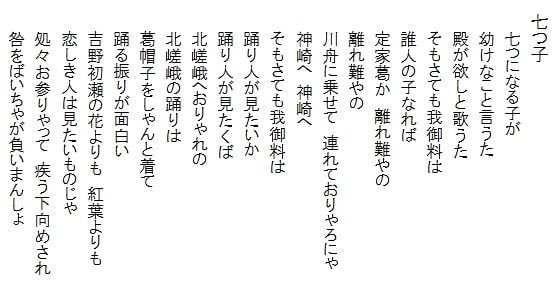

◇阿国歌舞伎のもとになった狂言小謡の「七つ子」を長唄にアレンジした「歌舞伎踊」

阿国歌舞伎は、様々な文献によれば、大別すると「ややこ踊り」「念仏踊り」「かぶき踊り」の三つに分類できるようだ。「ややこ踊り」は初期の演目で若い女性による舞踊。狂言小舞などの中世芸能をもとにしたとみられ、「小原木踊り」や「七つ子」などを演じていたと推測される。「念仏踊り」も初期の頃からやっていた演目で、首から提げた鉦を叩きながら念仏を唱え踊る。もともとは仏教の行を芸能化したもの。「かぶき踊り」はまさに阿国が今日の歌舞伎の祖たる所以となった芸能。阿国が男装した「傾奇者」が茶屋に遊びに行くという寸劇。それを迎える「茶屋のおかか」は男性が演じ、性が倒錯した不思議な世界が展開するというもの。

それぞれの演目の詞章を下記してみた。

塩屋町三丁目の武者溜りではこんな風景が展開したであろう

四条河原遊楽図屏風(一部)より

侍たちは銀子1枚を出して桟敷で見物し、町人たちは八木(米)を見物料として出し、鼠戸口より入って芝居(舞台と貴賓席との間の芝生席)でこれを見た。歌舞伎の祖、阿国を見んものと集まった貴賎上下の老若男女、鼠戸の前に市をなし、押し合いながら見物したという。(「續撰清正記」より)

▼ややこ踊り

▼念仏踊り

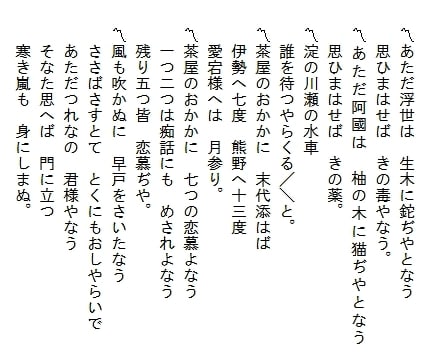

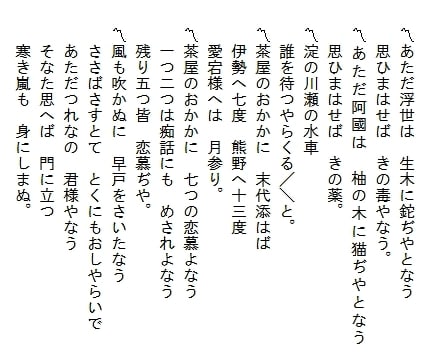

▼かぶき踊り(茶屋遊び)

◇阿国歌舞伎の面影を色濃く残すといわれる綾子舞(新潟県柏崎市)

◇阿国歌舞伎のもとになった狂言小謡の「七つ子」を長唄にアレンジした「歌舞伎踊」