20年続けた「gooブログ」じまいに当たり、これまでブログネタの中で未発表のものなどの棚卸しをしておきたい。

まず今日は、今年5月に初めて観た玉名市の「大浜外嶋住吉神社年紀祭」の船渡御に関する話題。何しろ10年おきの式年にしか行われないので、これまで観のがしていたこの祭りを最晩年に観ることができたことは幸せである。

日本各地で船神事(船渡御)は行われているが、日本三大船神事といわれる大阪天満宮の「天神祭」、広島厳島神社の「管絃祭」、そして島根県松江の城山稲荷神社式年神幸祭「ホーランエンヤ」は有名だ。大阪天満宮の「天神祭」は平安時代中期から、広島厳島神社の「管絃祭」は平安時代後期から、松江の城山稲荷神社式年神幸祭は江戸時代前期から始まったといわれている。

これに対し、玉名の大浜外嶋住吉神社は、始まった時代はハッキリしないものの、肥後米(高瀬米)を大坂へ運ぶ船運が盛んになった江戸中期頃から始まったと推定される。

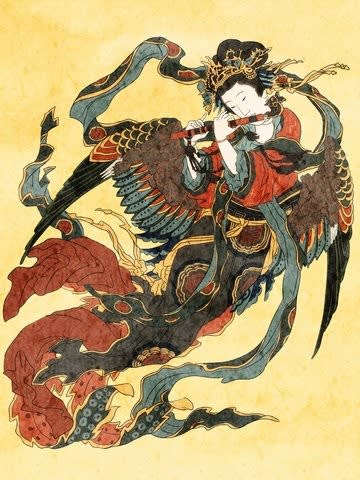

各地の船渡御に共通するのが「ほーらんえんや」という唄囃子。歌詞は地域によって異なっているが、もともと厳島の「管絃祭」で唄われていた舟唄がもとになり、各地へ伝わって行ったという説がある。

そして、それは鳥取県民謡「貝殻節」や山口県民謡「ヨイショコショ節」などのもとになったとも考えられる。

▼熊本県玉名市「大浜外嶋住吉神社年紀祭」の船渡御

櫂伝馬船の漕手たちが唄う「ほーらんえんや」

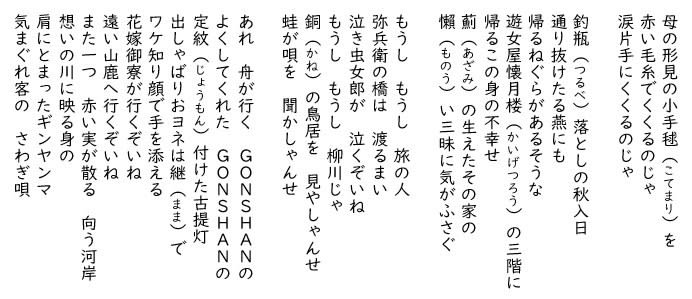

▼山口県民謡「ヨイショコショ」

山口県周防大島に伝わる民謡とされているが、元治元年(1864)の第二次長州征伐(四境戦争)において大村益次郎率いる長州軍が 「石州口の戦い」で幕府軍を破った時、奇兵隊の一員として参戦していた人が陣営で唄われていたこの唄を持ち帰ったものという説がある。

大正6年、喜劇役者・志賀廼家淡海は熊本の大和座での公演で初めて、劇中「ヨイショコショ節」を唄った。それが評判を呼び、昭和に入った頃「淡海節」と呼ばれるようになった。今では「淡海節」は志賀廼家淡海のふるさと滋賀県堅田の民謡ともなっている。

▼鳥取県民謡「貝殻節」

「貝殻節」といえば、NHKのドラマ「夢千代日記」で、置屋はる屋の芸者たちが唄い踊ったことで全国的に知られることとなった。ドラマの舞台となった兵庫県の湯村温泉辺りの民謡かと思いきや、実は「貝殻節」は湯村温泉とは遠く離れた鳥取県沿岸の漁夫の作業歌として歌われ始めた民謡だという。

まず今日は、今年5月に初めて観た玉名市の「大浜外嶋住吉神社年紀祭」の船渡御に関する話題。何しろ10年おきの式年にしか行われないので、これまで観のがしていたこの祭りを最晩年に観ることができたことは幸せである。

日本各地で船神事(船渡御)は行われているが、日本三大船神事といわれる大阪天満宮の「天神祭」、広島厳島神社の「管絃祭」、そして島根県松江の城山稲荷神社式年神幸祭「ホーランエンヤ」は有名だ。大阪天満宮の「天神祭」は平安時代中期から、広島厳島神社の「管絃祭」は平安時代後期から、松江の城山稲荷神社式年神幸祭は江戸時代前期から始まったといわれている。

これに対し、玉名の大浜外嶋住吉神社は、始まった時代はハッキリしないものの、肥後米(高瀬米)を大坂へ運ぶ船運が盛んになった江戸中期頃から始まったと推定される。

各地の船渡御に共通するのが「ほーらんえんや」という唄囃子。歌詞は地域によって異なっているが、もともと厳島の「管絃祭」で唄われていた舟唄がもとになり、各地へ伝わって行ったという説がある。

そして、それは鳥取県民謡「貝殻節」や山口県民謡「ヨイショコショ節」などのもとになったとも考えられる。

▼熊本県玉名市「大浜外嶋住吉神社年紀祭」の船渡御

櫂伝馬船の漕手たちが唄う「ほーらんえんや」

▼山口県民謡「ヨイショコショ」

山口県周防大島に伝わる民謡とされているが、元治元年(1864)の第二次長州征伐(四境戦争)において大村益次郎率いる長州軍が 「石州口の戦い」で幕府軍を破った時、奇兵隊の一員として参戦していた人が陣営で唄われていたこの唄を持ち帰ったものという説がある。

大正6年、喜劇役者・志賀廼家淡海は熊本の大和座での公演で初めて、劇中「ヨイショコショ節」を唄った。それが評判を呼び、昭和に入った頃「淡海節」と呼ばれるようになった。今では「淡海節」は志賀廼家淡海のふるさと滋賀県堅田の民謡ともなっている。

▼鳥取県民謡「貝殻節」

「貝殻節」といえば、NHKのドラマ「夢千代日記」で、置屋はる屋の芸者たちが唄い踊ったことで全国的に知られることとなった。ドラマの舞台となった兵庫県の湯村温泉辺りの民謡かと思いきや、実は「貝殻節」は湯村温泉とは遠く離れた鳥取県沿岸の漁夫の作業歌として歌われ始めた民謡だという。

父が書き遺した備忘録によると、祖母(父の母)は十六歳の時、大江村(現中央区大江4丁目)にあった絹織物工場に通って機織りを身に付けたという。この工場は、徳富蘇峰先生が自ら開いた大江義塾を閉鎖して上京された後、先生の姉婿河田氏がその屋敷を譲り受けて開設した工場だそうである。

父が書き遺した備忘録によると、祖母(父の母)は十六歳の時、大江村(現中央区大江4丁目)にあった絹織物工場に通って機織りを身に付けたという。この工場は、徳富蘇峰先生が自ら開いた大江義塾を閉鎖して上京された後、先生の姉婿河田氏がその屋敷を譲り受けて開設した工場だそうである。

そしてそれを忠利公の食事に供したのが細川家の賄方だった森平五郎。森家は現在も新町に老舗の「森からし蓮根」として続いている。「からし蓮根」は、蓮根の穴に辛子味噌を詰めて揚げた料理。シャキシャキとした蓮根の食感と、ピリッとした辛さが特徴で、お酒のおつまみや惣菜として人気がある。

そしてそれを忠利公の食事に供したのが細川家の賄方だった森平五郎。森家は現在も新町に老舗の「森からし蓮根」として続いている。「からし蓮根」は、蓮根の穴に辛子味噌を詰めて揚げた料理。シャキシャキとした蓮根の食感と、ピリッとした辛さが特徴で、お酒のおつまみや惣菜として人気がある。

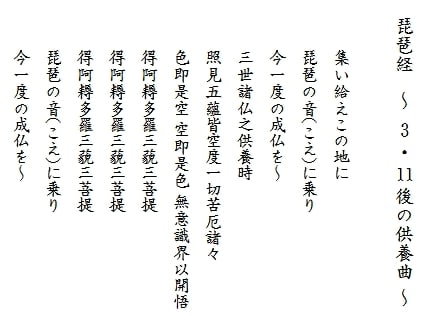

毎月、父の月命日にはわが家の檀那寺からご住職にお経をあげに来ていただいています。

毎月、父の月命日にはわが家の檀那寺からご住職にお経をあげに来ていただいています。