今日の熊日新聞によると、今年11月、熊本城天守閣前広場で能楽公演が行われるそうです。

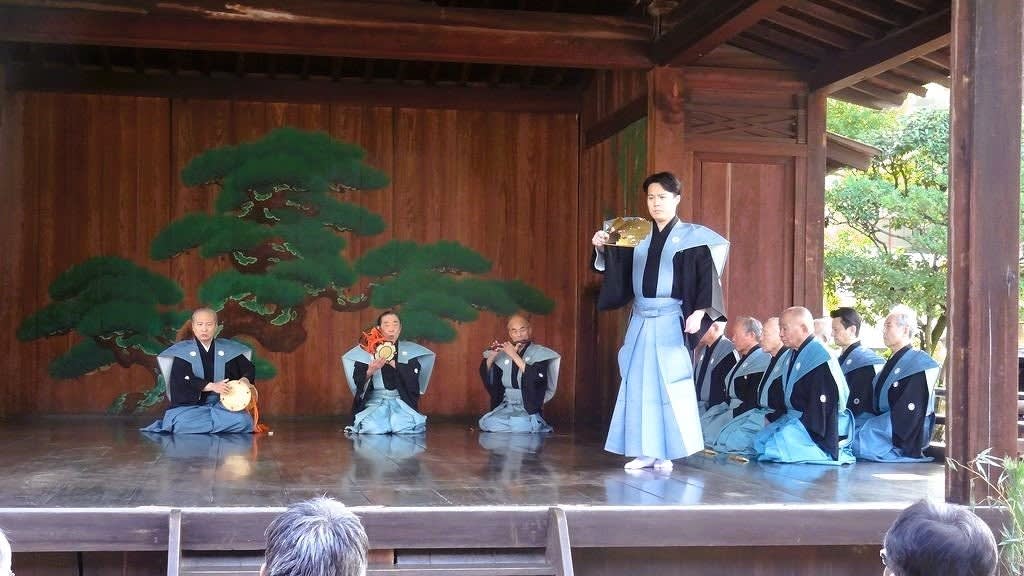

記事によると、11月11、12の両日に天守閣前広場(約2千平方メートル)において公益社団法人能楽協会(東京)主催による能楽公演は、約7メートル四方の仮設舞台を設置し、ライトアップされた天守閣をバックに能を披露するということです。両日各200人の来場を予定しており、チケットは一般販売するそうです。

熊本城での能楽公演はこれまで「熊本城薪能」として、竹の丸や奉行丸そして現在は二の丸広場で行われてきました。例外として2014年の「熊本城薪能」が、台風の影響で急遽本丸御殿に会場移動したことはありましたが、いよいよ正式に本丸に登ることになります。ライトアップされた天守閣をバックに観る能はまた一味違ったものになるでしょう。

熊本城天守閣前広場

二の丸広場での熊本城薪能。熊本地震前までは天守閣を背景に行われていた。

記事によると、11月11、12の両日に天守閣前広場(約2千平方メートル)において公益社団法人能楽協会(東京)主催による能楽公演は、約7メートル四方の仮設舞台を設置し、ライトアップされた天守閣をバックに能を披露するということです。両日各200人の来場を予定しており、チケットは一般販売するそうです。

熊本城での能楽公演はこれまで「熊本城薪能」として、竹の丸や奉行丸そして現在は二の丸広場で行われてきました。例外として2014年の「熊本城薪能」が、台風の影響で急遽本丸御殿に会場移動したことはありましたが、いよいよ正式に本丸に登ることになります。ライトアップされた天守閣をバックに観る能はまた一味違ったものになるでしょう。

熊本城天守閣前広場

二の丸広場での熊本城薪能。熊本地震前までは天守閣を背景に行われていた。

今日から鶴屋百貨店で始まった毎秋恒例の「大京都展」を見に行く。6階の催事場をひと回り見て回った後、1階のサテライトスタジオで行われるお目当ての舞妓さんによる舞披露を見に行った。今回でたしか6,7回目の鑑賞になる。今回は五花街のうち祇園東の雛帆(ひなほ)さんという今年1月にデビューした初々しい舞妓さん。なんと16歳。高知県土佐清水市の出身だそうだ。しかし、今まで見た舞妓さんの中では一番背が高い。スッと立った姿が美しい。陸上競技をやっていたそうでなるほどと思わせる。

今日から鶴屋百貨店で始まった毎秋恒例の「大京都展」を見に行く。6階の催事場をひと回り見て回った後、1階のサテライトスタジオで行われるお目当ての舞妓さんによる舞披露を見に行った。今回でたしか6,7回目の鑑賞になる。今回は五花街のうち祇園東の雛帆(ひなほ)さんという今年1月にデビューした初々しい舞妓さん。なんと16歳。高知県土佐清水市の出身だそうだ。しかし、今まで見た舞妓さんの中では一番背が高い。スッと立った姿が美しい。陸上競技をやっていたそうでなるほどと思わせる。 2023.3.18

2023.3.18

今朝の熊日新聞・熊本ローカルのページに「舞踊団花童」を主宰する中村花誠先生がクローズアップされていました。これまでも度々メディアに紹介されたことがありますが、花誠先生が熊本で舞踊団を結成されて来年で25年、ご自身の還暦も重なり来年は特別の記念公演を計画されていると聞きます。来年が楽しみです。

今朝の熊日新聞・熊本ローカルのページに「舞踊団花童」を主宰する中村花誠先生がクローズアップされていました。これまでも度々メディアに紹介されたことがありますが、花誠先生が熊本で舞踊団を結成されて来年で25年、ご自身の還暦も重なり来年は特別の記念公演を計画されていると聞きます。来年が楽しみです。

(原文)

(原文)

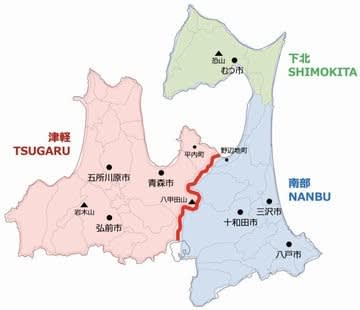

昨日のNHK「民謡魂 ふるさとの唄」は青森県むつ市から。津軽と南部はまさに民謡の宝庫。あいや節、じょんから節、三下り、よされ節など塩っ気の効いた唄と津軽三味線の響きそして手踊りが花を添えて45分間を飽きさせなかった。

昨日のNHK「民謡魂 ふるさとの唄」は青森県むつ市から。津軽と南部はまさに民謡の宝庫。あいや節、じょんから節、三下り、よされ節など塩っ気の効いた唄と津軽三味線の響きそして手踊りが花を添えて45分間を飽きさせなかった。 今月15・16日は熊本県山鹿市の夏の風物詩・山鹿灯籠まつりの日。そして4年ぶりに「千人灯籠踊り」も行われる。きっと4年分の熱気で盛り上がることだろう。

今月15・16日は熊本県山鹿市の夏の風物詩・山鹿灯籠まつりの日。そして4年ぶりに「千人灯籠踊り」も行われる。きっと4年分の熱気で盛り上がることだろう。 日本三大祭の一つ、京都の祇園祭が現在開催中とあってテレビでも祇園祭関連の番組が多い。昨夜はBSプレミアムで「Core Kyoto 祇園後祭 山鉾巡行~誇りをかける古都の町衆~」という番組を放送していた。祇園祭をささえる町衆にスポットを当てていたが、なかでも興味深かったのは祇園囃子を奏でる太鼓・鉦・笛のうち、もっとも祇園祭を象徴する鉦(別名コンチキチン)を作る職人の話だった。

日本三大祭の一つ、京都の祇園祭が現在開催中とあってテレビでも祇園祭関連の番組が多い。昨夜はBSプレミアムで「Core Kyoto 祇園後祭 山鉾巡行~誇りをかける古都の町衆~」という番組を放送していた。祇園祭をささえる町衆にスポットを当てていたが、なかでも興味深かったのは祇園囃子を奏でる太鼓・鉦・笛のうち、もっとも祇園祭を象徴する鉦(別名コンチキチン)を作る職人の話だった。