昨年春、復旧工事閉鎖中で見ることができなかった監物台樹木園の「祇王寺祇女桜」の開花を今日見ることができた。実は、昨年10月、異常な暑さが続いたので季節を勘違いしたのか、3輪の花を開いているところを偶然目撃していた。そして今回は春本番、満開の花を咲かせてくれた。

日本花の会の「桜図鑑」によれば、「桜守として名高い佐野藤右衛門が京都市右京区・嵯峨の中院に自生していたものを発見し、祇王寺の庭に移植したもので祇王の妹・祇女に因み佐野が名付けた。」とある。平清盛の寵愛を受けた姉の祇王がその後、暇を出され、母娘三人草庵で悲哀をかこつたという伝説がもとになっている。白拍子だったという祇王・祇女の姉妹がその名の由来である。白拍子の起源について「平家物語」には次のように書かれている。

―― そもそもわが朝に白拍子の始まりける事は、昔、鳥羽の院の御宇に、島の千歳、和歌の前、これら二人が舞ひ出だしたりけるなり。はじめは水干に立烏帽子、白鞘巻をさいて舞ひければ、男舞とぞ申しける。しかるを中頃より烏帽子刀をのけられて、水干ばかり用ゐたり。さてこそ白拍子とは名付けけれ。――

祇王の物語のあらすじは「京都大学貴重資料デジタルアーカイブ」をご覧ください。

下の舞踊は、島の千歳と和歌の前による白拍子舞を長唄舞踊化したもので、祇王・祇女の姉妹に見立てると一層味わい深いものがある。

日本花の会の「桜図鑑」によれば、「桜守として名高い佐野藤右衛門が京都市右京区・嵯峨の中院に自生していたものを発見し、祇王寺の庭に移植したもので祇王の妹・祇女に因み佐野が名付けた。」とある。平清盛の寵愛を受けた姉の祇王がその後、暇を出され、母娘三人草庵で悲哀をかこつたという伝説がもとになっている。白拍子だったという祇王・祇女の姉妹がその名の由来である。白拍子の起源について「平家物語」には次のように書かれている。

―― そもそもわが朝に白拍子の始まりける事は、昔、鳥羽の院の御宇に、島の千歳、和歌の前、これら二人が舞ひ出だしたりけるなり。はじめは水干に立烏帽子、白鞘巻をさいて舞ひければ、男舞とぞ申しける。しかるを中頃より烏帽子刀をのけられて、水干ばかり用ゐたり。さてこそ白拍子とは名付けけれ。――

祇王の物語のあらすじは「京都大学貴重資料デジタルアーカイブ」をご覧ください。

下の舞踊は、島の千歳と和歌の前による白拍子舞を長唄舞踊化したもので、祇王・祇女の姉妹に見立てると一層味わい深いものがある。

花童あやの(左)と花童くるみ

今から17年前、平成20年4月30日(水)の夜。熊本城二の丸広場特設ステージでは、「熊本城築城400年祭」のエピローグとして「坂東玉三郎 特別舞踊公演」が行われた。昼過ぎには1時間ほど並んで入場整理券を確保し、舞台から10列目ほどの席に母と家内と僕と三人並んで座っていた。何気なく後ろを振り返ると圧倒されそうな大観衆。翌日の新聞記事に観衆12,000人と書いてあった。舞台の向こうにはライトアップされた熊本城天守閣が浮かび上がっている。やがて舞台が暗転、地方の演奏が始まる。そしていよいよ坂東玉三郎さんの登場だ。場内の空気が一変する。あちこちで「ほ~ッ」というため息が漏れる。1曲目の「君が代松竹梅」を踊り始める。それから2曲目の「藤娘」が終り、玉三郎さんが退場するまでの間、僕は異次元空間にいるような気がした。

今から17年前、平成20年4月30日(水)の夜。熊本城二の丸広場特設ステージでは、「熊本城築城400年祭」のエピローグとして「坂東玉三郎 特別舞踊公演」が行われた。昼過ぎには1時間ほど並んで入場整理券を確保し、舞台から10列目ほどの席に母と家内と僕と三人並んで座っていた。何気なく後ろを振り返ると圧倒されそうな大観衆。翌日の新聞記事に観衆12,000人と書いてあった。舞台の向こうにはライトアップされた熊本城天守閣が浮かび上がっている。やがて舞台が暗転、地方の演奏が始まる。そしていよいよ坂東玉三郎さんの登場だ。場内の空気が一変する。あちこちで「ほ~ッ」というため息が漏れる。1曲目の「君が代松竹梅」を踊り始める。それから2曲目の「藤娘」が終り、玉三郎さんが退場するまでの間、僕は異次元空間にいるような気がした。

大河ドラマ「光る君へ」に登場する中宮彰子(見上愛)が「源氏物語」の「葵上」にあたる役柄らしい。となると「六条御息所(ろくじょうみやすどころ)」は誰?と思うのだが、これは今後、「六条御息所」にあたる人が出てくるのか来ないのかドラマの展開次第といったところか。

大河ドラマ「光る君へ」に登場する中宮彰子(見上愛)が「源氏物語」の「葵上」にあたる役柄らしい。となると「六条御息所(ろくじょうみやすどころ)」は誰?と思うのだが、これは今後、「六条御息所」にあたる人が出てくるのか来ないのかドラマの展開次第といったところか。

そして最後に、この舞踊を盛り上げたのは叙情性ゆたかな長須与佳(ながすともか)さんの琵琶と歌。

そして最後に、この舞踊を盛り上げたのは叙情性ゆたかな長須与佳(ながすともか)さんの琵琶と歌。

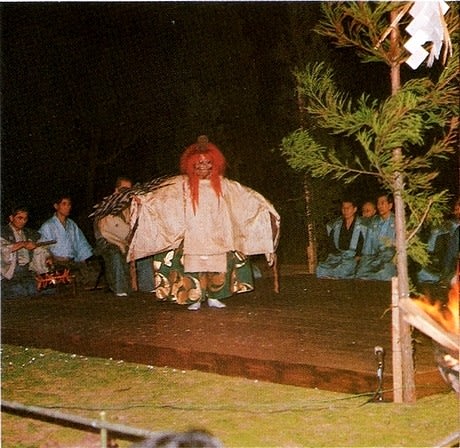

8月の第一土曜日(8/3)は毎年恒例、水前寺成趣園の夏の風物詩「出水神社薪能」が開かれる。

8月の第一土曜日(8/3)は毎年恒例、水前寺成趣園の夏の風物詩「出水神社薪能」が開かれる。