声が大きい、自己主張が激しい、剣を振り回したり鉄砲のおもちゃで遊ぶのが好き、お友達からすぐ物を取り上げる、年中けんかしている、

親に言い返す、

物を取ったあと「●ちゃんのだよ。ちょうだいって取ってもいいのかな?」とたずねると、ちゅうちょなく「いいの!」と答える。

誰にでも話しかけていき、主張して、結局みんなからちやほやされがち

といったやんちゃタイプの子も、虹色教室には

たくさんいます。

私との相性が比較的いいので、虹色教室ではこのタイプの子の問題は

ほとんど起こりませんが、

親御さんのそうしたやんちゃくんへの対応には

「問題あり」と感じることが大いにあります。

私とその子で過している限り、快活さ、リーダーシップ、決断力、強い意志、

やりぬくエネルギー、何にでも食いついてくる好奇心、疲れ知らず、機敏、集中力、潔さ、

といったそうしたやんちゃタイプの子の良いところが全面に出ているのに、

お母さんかもしくは他の大人たちのいるところでは、

わがままさ、自己コントロールができない、乱暴、大人への反抗、無視。

強がり、かんしゃく、しつこさ、その場の快楽的な楽しみばかり追う

暴力的な遊びばかり好む、あまのじゃく、

といったやんちゃくんの負の部分がどんどん引き出されてくることがよくあるのです。

どうして、同じひとりの外向型のやんちゃなタイプの子が、

こんなにも良い子であったり

困った子であったりするのでしょう?

私は現在の日本のお母さん、お父さんのこのやんちゃタイプの子に対する対応の仕方が

他のタイプの子の子育ての中でもきわだってまずい場合が、

よ~くあるからだと思っています。

やんちゃくんを相手するとき、周囲の大人がしるす必要がある態度は、

快活さ、リーダーシップ、決断力、強い意志、

やりぬくエネルギー、好奇心、疲れ知らず、機敏、集中力、潔さ

といった態度だと思っています。

やんちゃくんって親が、どうしようかな~と迷いのある態度で、

叱っていると、

相手の許容範囲の限界まで……時にはそれを超えて、

自分の我を通してくるものです。

大人がハキハキしない決断できない態度だと、その隙を

見つけてワガママの限りをつくしてきます。

けれども意志がはっきりしていて、ぶれたり揺れたりしない相手には、

気持ちがいいほど「潔い」態度で返してきます。

日本は、集団の色によって子どもに求める態度がコロコロ変わるので、

このやんちゃくんタイプの子が親から見れば最低最悪の態度を、一番得した、うまくいった方法と誤解して、習得していきます。

「やめなさい」と言っても、しつこく悪さを繰り返すときは、

「●と○とどちらがいいの?」と質問して、子どもに選ばせて、子どもが

選んだ方をぐずぐずせずに実行します。

そうしたとき、できるだけ創造的でユーモアのある解決法もひとつ用意しておくと、

子どものかたくなになった心がほぐれて、気持ちを切り替えて良い選択をしやすくなります。

日本風子育てでまずいな~と思うのは、こうしたとき、子どもが

大人がすすめる方法じゃないものを選んで、

最終的に悲しい損した気持ちになっているときに、

「ほら、お母さんが言った通りでしょう?」などと、いやみっぽく

潔い態度から程遠い言葉を吐いてしまうことです。

これだと、「どっちにする?」という質問の答えは、お母さんの気持ちや判断によってきまるもの……と教え込んでいくことになりますよね。

また、遊びのあとで、たくさんもめたけれど

子どもなりに我慢もした時間のあとで、

「は~ぁ~」やれやれ……といった、ため息のような

今日もあなたのせいで疲れたわ~というメッセージを送ってしまうことです。

それよりも、ちょっとでも我慢できたのならそこにスポットを当てて

自分のイメージを作っていきやすいように、

終わりには「きちんと良い判断ができたね。~のときは、お兄さんだったね」と誇らしい気持ちになれるような言葉をかけます。

そうしたときは私は、2つの視点でその子に接します。

たとえば、おもちゃを投げてふざけることを繰り返す場合、

投げるのをやめて楽しくおもちゃで遊ぶか、子どもにはつまらない地味な遊び道具と交換するかを選ばせる……など、まず子どもに自分で自分の態度を選んでコントロールできるような選択をさせて、悪いことが及ぼす悪い結果を体感させて、学ばせます。

そのかわり、いやみを言ったり、普段から実行しない脅し文句は使いません。

また、投げてふざけるには、

やんちゃくんの体力にすれば、遊ぶスペースが室内で狭すぎたり、

運動不足だったりすることがありますから、

その子にとって必要な環境が整うようにします。

また、大きな声を出す、投げるなどひとつひとつのことが、

より上手になって、上手にコントロールできるように教えます。

たとえば、剣やゴムでっぽうなどの使い方を教えて

危なくないように意識を集中して扱えるようにしていきます。

乱暴だから……とこうしたおもちゃを与えないでいると、

いつまでも力をコントロールできずに、めちゃめちゃで破壊的な遊び方ばかりしてしまいます。

そうではなく、遊びでも、スポーツでも極めさせて、

自尊心を高めて、自分の強い力を無駄に使うことのばかばかしさを教えるのです。

何かが上手になると、それまでのワガママな態度は

子どもにとってたちまち赤ちゃんぽい魅力の薄いものに感じられてきます。

強いエネルギーを抑えるのではなく、

磨きをかけて上手に扱う方法を教えるのです。

こうしたことは、方法ばかりにとらわれても

親がその「本質的なこと」を体得できないうちは

うまく子どもに伝わらないと思います。

やんちゃくんというのは、スーパーヒーローに育てる可能性と

悪のヒーローに育てる可能性の二つを持った子です。

もし大人が想像力を豊かにして、

子どもの中にスーパーヒーローの

性質のいくつかを見出して、それが育つスペースを与えずに、

悪のヒーローの部分ばかり指摘して、子どもをそちらに導いていくなら

そのようにしか「なりようがない」ですよね。

もし親御さんが「わたしはすなおでかわいいあかちゃんと、言うことをきくペットと、優しいお父さんとお母さんが登場する「ままごとあそびの世界」が好きだから、

ヒーロー物は私の世界の登場人物として認めない!」という

態度でこのやんちゃくんに接したなら、

やんちゃくんはこの「ままごと世界をぶっつぶしにくる悪のヒーロー」にしか

なりようがありません。

現代は、日本中の大人が、ガキ大将も、

やんちゃな子ども軍団も、汚れてどろんこの子も、

けんかばかりして次第に人の気持ちがわかってくる子も、挫折して根気を学んでいく子も「子ども」というイメージから、追い出し抹消して、

CMに出てくるキラキラ光る夢の世界の子ども

大人の話をワクワクして聞く子

素直でてきぱきした子だけ

しか認めませんというルールを、

お家でも公園でも幼稚園でも小学校でも勝手に作り上げて

子どもに押し付けがちです。

でもそれって、

日本にはウルトラマンもスーパーマンもいらない、「ママ」の言葉に

有無を言わずに従う子だけが必要です。

と子どもたちにメッセージを伝えていることにはならないでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「愛情の次にたいせつな子育てのルール」主婦の友社

によると、

子どもに接する態度で親がミスを犯すと、

子どもが「親の関心をひくための戦い」に夢中になって、

何を言っても聞く耳持たない状況に陥ってしまうことがあるそうなのです。

そこで、してはならない子育てのミスを紹介しますね。 愚痴をこぼす親(子どもの態度が悪いと文句ばかり言う親)

愚痴をこぼす親(子どもの態度が悪いと文句ばかり言う親)

子どもは愚痴を言われるたびに、「ママはぼく(私)のことがいやなんだ。もっと悪いことをして、ママの注意をひかなくては…」と

なるそうです。 「なぜ、こんなことをするの?」と聞く親。

「なぜ、こんなことをするの?」と聞く親。

親の怒りを感じた子は「自分は受け入れられていない」と思い、

親が困っていると感じた子は「自分の方が優位な立場だ」と

思うそうです。 お願いをする親

お願いをする親

子どもがやってもやらなくても同じ結果になる指示を出す親

「☆ちゃん。片付けなさい!」

☆ちゃん、無視。

「☆ちゃん、片付けなさい」

☆ちゃん、無視。

といった子どもに指示を出し、子どもが従わないことを容認していると、

「親が自分に要求することはあまり重要なことではない」と思うそうです。

徹底しない指示や要求を繰り返すと、子どもは親の言うことを

まったくきかなくなる危険性があるそうです。 予告を実行しない親

予告を実行しない親

おどすけれど、おどしておしまい。

予告の乱用は、「親の言うことを聞くべきではない、と

教え込む」のと同じだそうです。 無視する親

無視する親

問題行動を見て見ぬふりをするのは、

子どもの行動だけでなく人格を無視することにもつながります。 子どもを非難する親

子どもを非難する親

脅かす親 罰する親

体罰は親子の信頼関係を破壊します。

こうしてミスを並べていると、ならどうすれば良いの…・?

と悩んでしまう方もいますよね。

↑の間違いを、「受容」や「愛情」と間違って捉えている

方もいるかもしれません。

今回はくわしく、正しいルールのしるし方を紹介できないのですが、

簡単に言うと…

子育ての基本は「愛情」と「手本」をしるすことなのだそうです。

でも、それだけでは子どもは言うことを聞きません。

そこで必要なのが、「しつけのテクニック」です。

こうした子育て技術を具体的に伝えていける子ども向けの施設ができたらよいな♪と思っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

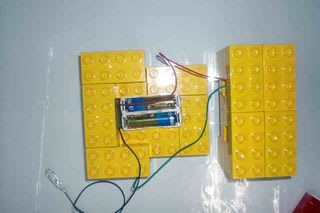

豆電球の回路を作ります。

(ホームセンターなどで、ソケットに入った豆電球、電池ボックス、電池、(必要なら導線)などを購入して、回路を作ります。豆電球のソケットにつながっている導線を途中で切って、端にアルミ箔をしっかり巻きます。

ブロックで適当に土台を作って、

電池ボックスを乗せ、

ロボットの顔を作って土台にセットし、目の位置に豆電球を取り付けます。

アルミ箔の部分を合わせると、目が光ります。

2つ目を光らせる方法は、子どもと工夫してくださいね。

簡単な見本の作品を作ると、子どもは自分のアイデアを膨らませて、

さまざまなものを作っていくことと思います。

ゲームの勝敗を決めるライト、光るお魚ロボット、電気のつくお家など

楽しく作れますよ。

デュプロブロックでテレビを作りました。

くわしい作り方

デュプロブロックで自動販売機を作りました。

作り方の補足です。

補足2

デュプロブロックで幼児用パズルを作りました。

デュプロブロックでガチャポンをつくりました

作り方の補足です

作り方の補足です 2

ブロックでたくさんの数をすばやく数える方法

デュプロブロックで小学校受験問題

デュプロブロックで 回転して飛ぶ体操選手と トランポリンを作りました♪

動くしかけです。

機関車トーマスの操車場を作りました。

作り方1

作り方2

デュプロブロックで 2~4歳児用のすごろくを作りました。

web拍手を送る

(ホームセンターなどで、ソケットに入った豆電球、電池ボックス、電池、(必要なら導線)などを購入して、回路を作ります。豆電球のソケットにつながっている導線を途中で切って、端にアルミ箔をしっかり巻きます。

ブロックで適当に土台を作って、

電池ボックスを乗せ、

ロボットの顔を作って土台にセットし、目の位置に豆電球を取り付けます。

アルミ箔の部分を合わせると、目が光ります。

2つ目を光らせる方法は、子どもと工夫してくださいね。

簡単な見本の作品を作ると、子どもは自分のアイデアを膨らませて、

さまざまなものを作っていくことと思います。

ゲームの勝敗を決めるライト、光るお魚ロボット、電気のつくお家など

楽しく作れますよ。

デュプロブロックでテレビを作りました。

くわしい作り方

デュプロブロックで自動販売機を作りました。

作り方の補足です。

補足2

デュプロブロックで幼児用パズルを作りました。

デュプロブロックでガチャポンをつくりました

作り方の補足です

作り方の補足です 2

ブロックでたくさんの数をすばやく数える方法

デュプロブロックで小学校受験問題

デュプロブロックで 回転して飛ぶ体操選手と トランポリンを作りました♪

動くしかけです。

機関車トーマスの操車場を作りました。

作り方1

作り方2

デュプロブロックで 2~4歳児用のすごろくを作りました。

web拍手を送る

(過去記事整理中です)

3年もブログを続けていると、

その間には

大好きな本の著者や訳者の方々からコメントをいただくという

感激する出来事もありました。

うれしいです!

こうした出来事は、毎日、地味に書き続けている自分へのごほうびですね♪

★パソコンの生みの親 アラン・ケイの子ども時代

★雨さんへのお返事。『ユングとタロット 元型の旅』について

web拍手を送る

3年もブログを続けていると、

その間には

大好きな本の著者や訳者の方々からコメントをいただくという

感激する出来事もありました。

うれしいです!

こうした出来事は、毎日、地味に書き続けている自分へのごほうびですね♪

★パソコンの生みの親 アラン・ケイの子ども時代

★雨さんへのお返事。『ユングとタロット 元型の旅』について

web拍手を送る

過去記事整理中です♪ もう読んだという方はスルーしてくださいね。

私の子ども時代の出来事です。昭和の香りがしますよ~♪

☆番外 同じ屋根の下で… 1

☆番外 同じ屋根の下で… 2

☆番外 同じ屋根の下で… 3

☆番外 同じ屋根の下で… 4

☆番外 同じ屋根の下で…5

web拍手を送る

私の子ども時代の出来事です。昭和の香りがしますよ~♪

☆番外 同じ屋根の下で… 1

☆番外 同じ屋根の下で… 2

☆番外 同じ屋根の下で… 3

☆番外 同じ屋根の下で… 4

☆番外 同じ屋根の下で…5

web拍手を送る

数日前から腰が痛くて、

風呂をざっと洗って、湯を入れるだけの仕事の後で、

「よっこらしょ」と掛け声かけるような感じに、「あっ疲れた~」とつぶやきつつ

居間に戻ってきたら、娘と息子が爆笑しながら、

「どんだけ疲れやすいん?」「お母さんはいちんち家でのんびり過してるから~」

と自分たちがどれほどのハードスケジュールをこなしているか……

と目の回るような一日をとつとつと話されました。

「確かに……私にはそんな生活はできない……。

でもね、お母さんは、自分にとって快適な働き方のスタイルを作るために、

日々努力してきたわけよ。」

「それはわかるけどさ、周囲に忙しい忙しいってアピールして、現実は

ゆるゆる好きなことばっかしてるじゃん」

「別に周囲に忙しさをアピールしてるわけじゃないわよ。

ブログでもね、ストレスがたまってきたら、家事をさぼって本を読んでますって書いてんだから」

「それさーっ、別に疲れてなくても、いつでも読んでるじゃん」

「そうそう、いっつも読んでる!」

(うちの子たちのイメージの中のわたしの姿)

娘も息子も、「お母さんは、教室の子たちと遊ぶか、ブログ書くか、好きな本読んだり絵を描いているか、だれっと家事するか……毎日、気楽に過しているもんだな~」と思っているようですね 「お母さんは自由人だから……」と〆る娘。

「お母さんは自由人だから……」と〆る娘。

……

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

うちの子たちネタの過去記事です♪

↓息子が??な方から、政治家になれと勧められた出来事。

☆番外 どこまでもマイペース♪

↓異文化交流。ジャグリングに驚いた話。

☆電車の中で突然外国の方に話しかけられました~

↓娘の真夜中のカブト虫救出事件。(今年はヤドカリが二回も脱走しました。無事救出)☆我が家の虫騒動

<国立民族博物館でのイベントの顛末後の息子と私の最近の会話>

☆教育現場に欲しい新しい言葉と新しい概念 1

☆教育現場に欲しい新しい言葉と新しい概念 2

☆教育現場に欲しい新しい言葉と新しい概念 3

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 1

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 2

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 3

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 4

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 5

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 6

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆番外編 わが子とおしゃべり 出来事

web拍手を送る

風呂をざっと洗って、湯を入れるだけの仕事の後で、

「よっこらしょ」と掛け声かけるような感じに、「あっ疲れた~」とつぶやきつつ

居間に戻ってきたら、娘と息子が爆笑しながら、

「どんだけ疲れやすいん?」「お母さんはいちんち家でのんびり過してるから~」

と自分たちがどれほどのハードスケジュールをこなしているか……

と目の回るような一日をとつとつと話されました。

「確かに……私にはそんな生活はできない……。

でもね、お母さんは、自分にとって快適な働き方のスタイルを作るために、

日々努力してきたわけよ。」

「それはわかるけどさ、周囲に忙しい忙しいってアピールして、現実は

ゆるゆる好きなことばっかしてるじゃん」

「別に周囲に忙しさをアピールしてるわけじゃないわよ。

ブログでもね、ストレスがたまってきたら、家事をさぼって本を読んでますって書いてんだから」

「それさーっ、別に疲れてなくても、いつでも読んでるじゃん」

「そうそう、いっつも読んでる!」

(うちの子たちのイメージの中のわたしの姿)

娘も息子も、「お母さんは、教室の子たちと遊ぶか、ブログ書くか、好きな本読んだり絵を描いているか、だれっと家事するか……毎日、気楽に過しているもんだな~」と思っているようですね

「お母さんは自由人だから……」と〆る娘。

「お母さんは自由人だから……」と〆る娘。……

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

うちの子たちネタの過去記事です♪

↓息子が??な方から、政治家になれと勧められた出来事。

☆番外 どこまでもマイペース♪

↓異文化交流。ジャグリングに驚いた話。

☆電車の中で突然外国の方に話しかけられました~

↓娘の真夜中のカブト虫救出事件。(今年はヤドカリが二回も脱走しました。無事救出)☆我が家の虫騒動

<国立民族博物館でのイベントの顛末後の息子と私の最近の会話>

☆教育現場に欲しい新しい言葉と新しい概念 1

☆教育現場に欲しい新しい言葉と新しい概念 2

☆教育現場に欲しい新しい言葉と新しい概念 3

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 1

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 2

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 3

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 4

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 5

☆教育現場に必要な 『ブラックボックス』 という言葉 6

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆番外編 わが子とおしゃべり 出来事

web拍手を送る

(記事が増えすぎて、読みたいものを探すのに苦労しているとお聞きしています。そこで時々リクエストの多かった過去記事を再度アップしています)

テレビで幼児教育の特集をしていると、

運動や外遊びには弊害はない。

子どもが元気いっぱいではきはきして、お友だちに思いやりをしるしていたら、

これはすばらしい幼児教育がなされているにちがいない

そうした思い込みや錯覚のもと、

ちょっと引っかかるシーンや気にかかるところがあっても、まるで何もなかったように打ち消して、「すばらしい!」と思ってしまうときがあります。

私はどんなに感動的な演出を目にしても、

愛される存在でいるためには、他人の基準に合わせなければならない

というメッセージが子どもに強烈に伝わるような幼児教育をしている場は

信用していません。

もちろん、幼児は他人の基準にあわせる必要がないと考えているわけではありません。

幼児の集団生活を通して、

自分のニーズを主張することと他人の要求をのむことの折り合いをつけたり、友だちと協調することを学んだりしていく必要があると思っています。

けれども、それは、

「愛される存在でいるためには、他人の基準に合わせなければならない」と思い込ませることではないし、

自分の感情やニーズを切り捨てて他の人の意向を優先すること

ではないし、

自分の感情とのつながりを切断すること

でもありません。

数年前に話題になっていたAC(アダルトチルドレン)を生み出す家庭では、

「話すな」「感じるな」「信頼するな」「質問するな」「考えるな」という暗黙のルールがまかり通っています。

幼稚園のような場でも、

何かひとつの方法を盲信して、親も子どもも、個性や感じ方の違いも疑問も口にできない状態で、園の方針を信じこんで子どもを叱咤激励したり、評価したり、無視したり、時には虐待に近いことまでしているときには、

このACの家庭と同じようなことが起こることでしょう。

本来、私たちは、意見が違って良いし、

それぞれの子はその個性に応じて尊重されて良いし、

お互いその違いから学びあいながら、創造的な解決を探っていくのが社会ですから。

他の人が「物事はこうなっているんだ」と言うと、

疑うことを放棄して、自分の感覚を信じずに言いなりになっている場では、

子どもは、子どもではなくなり、しっかりとした大人(悪ぶった大人)のように振る舞い、

次のどれかの役を引き受けます。

●リスポジブル・チャイルド(責任を追う子)ヒーロー 優等生

●アジャスター(順応者)

●プラケイター(なだめ役)世話焼き

●アクティング・アウト(問題児)スケープ・ゴート、いけにえ

生き抜くための力が、自分の成長のために使われず、

家族や集団の得になるもののために消費されます。

そうした場で育つ子どもたちは、自立しているように見え、輝いて見え、

賢く見え、優しく見えます。

それなら、それでいいのでは?とも思いますよね。

そのように子どものときから大人のように生きた子たちが

大人になると、

立派に大人として社会に適応しているように見えて、

大人になりきれていない部分をかかえているそうです。

それは「子どもっぽい」のとは、ちがいます。

人並み以上に社会的責任を背負っていたりします。

けれども、大人としてじぶんの面倒を見て、自分を幸せにすることができない

のです。

自分の感情をありのままに受け止め、自分の必要を周囲に要求する練習ができていないのです。自分の望みや気持ちをしまいこんで、苦しい生を生きるようになるのです。

子ども時代に、「子どもを生きる」こと。

それは将来の幸福の土台を作ることでもあるのです。

アリス・ミラーは、

「おまえのためだ」と言って子どもを屈服させる教育を受けた子は、大人になってからも誰かに隷属しやすく、宗教的なカルト集団、全体主義的な政党に対しても簡単に服従してしまいやすい

と、指摘しています。

「おまえのためだ」と言って子どもを屈服させる教育は、

子どもの意志を破壊し、子どもの感情や創造性、感受性、反抗心を抑えつけてしまう教育です。

ミラーによれば、そうした教育は、モラル・ハラスメントの被害者を作るそうです。

私の育った家庭も機能不全の状態でした。長い期間、親と子、家族、集団の問題を見つめて、向き合ってきて、しみじみ、これは日本人全体が抱えがちな問題なんだな~と思います。「これが、ふつう」と思えてしまうくらいに。

私の育った家庭も機能不全の状態でした。長い期間、親と子、家族、集団の問題を見つめて、向き合ってきて、しみじみ、これは日本人全体が抱えがちな問題なんだな~と思います。「これが、ふつう」と思えてしまうくらいに。

これから育っていく幼い子たちが、

自分らしく幸福に生きていくために、そこから目をそらしてはいけないと感じています。

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 1

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 2

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 3

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 4

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 5

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 6

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 7

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 8

web拍手を送る

テレビで幼児教育の特集をしていると、

運動や外遊びには弊害はない。

子どもが元気いっぱいではきはきして、お友だちに思いやりをしるしていたら、

これはすばらしい幼児教育がなされているにちがいない

そうした思い込みや錯覚のもと、

ちょっと引っかかるシーンや気にかかるところがあっても、まるで何もなかったように打ち消して、「すばらしい!」と思ってしまうときがあります。

私はどんなに感動的な演出を目にしても、

愛される存在でいるためには、他人の基準に合わせなければならない

というメッセージが子どもに強烈に伝わるような幼児教育をしている場は

信用していません。

もちろん、幼児は他人の基準にあわせる必要がないと考えているわけではありません。

幼児の集団生活を通して、

自分のニーズを主張することと他人の要求をのむことの折り合いをつけたり、友だちと協調することを学んだりしていく必要があると思っています。

けれども、それは、

「愛される存在でいるためには、他人の基準に合わせなければならない」と思い込ませることではないし、

自分の感情やニーズを切り捨てて他の人の意向を優先すること

ではないし、

自分の感情とのつながりを切断すること

でもありません。

数年前に話題になっていたAC(アダルトチルドレン)を生み出す家庭では、

「話すな」「感じるな」「信頼するな」「質問するな」「考えるな」という暗黙のルールがまかり通っています。

幼稚園のような場でも、

何かひとつの方法を盲信して、親も子どもも、個性や感じ方の違いも疑問も口にできない状態で、園の方針を信じこんで子どもを叱咤激励したり、評価したり、無視したり、時には虐待に近いことまでしているときには、

このACの家庭と同じようなことが起こることでしょう。

本来、私たちは、意見が違って良いし、

それぞれの子はその個性に応じて尊重されて良いし、

お互いその違いから学びあいながら、創造的な解決を探っていくのが社会ですから。

他の人が「物事はこうなっているんだ」と言うと、

疑うことを放棄して、自分の感覚を信じずに言いなりになっている場では、

子どもは、子どもではなくなり、しっかりとした大人(悪ぶった大人)のように振る舞い、

次のどれかの役を引き受けます。

●リスポジブル・チャイルド(責任を追う子)ヒーロー 優等生

●アジャスター(順応者)

●プラケイター(なだめ役)世話焼き

●アクティング・アウト(問題児)スケープ・ゴート、いけにえ

生き抜くための力が、自分の成長のために使われず、

家族や集団の得になるもののために消費されます。

そうした場で育つ子どもたちは、自立しているように見え、輝いて見え、

賢く見え、優しく見えます。

それなら、それでいいのでは?とも思いますよね。

そのように子どものときから大人のように生きた子たちが

大人になると、

立派に大人として社会に適応しているように見えて、

大人になりきれていない部分をかかえているそうです。

それは「子どもっぽい」のとは、ちがいます。

人並み以上に社会的責任を背負っていたりします。

けれども、大人としてじぶんの面倒を見て、自分を幸せにすることができない

のです。

自分の感情をありのままに受け止め、自分の必要を周囲に要求する練習ができていないのです。自分の望みや気持ちをしまいこんで、苦しい生を生きるようになるのです。

子ども時代に、「子どもを生きる」こと。

それは将来の幸福の土台を作ることでもあるのです。

アリス・ミラーは、

「おまえのためだ」と言って子どもを屈服させる教育を受けた子は、大人になってからも誰かに隷属しやすく、宗教的なカルト集団、全体主義的な政党に対しても簡単に服従してしまいやすい

と、指摘しています。

「おまえのためだ」と言って子どもを屈服させる教育は、

子どもの意志を破壊し、子どもの感情や創造性、感受性、反抗心を抑えつけてしまう教育です。

ミラーによれば、そうした教育は、モラル・ハラスメントの被害者を作るそうです。

私の育った家庭も機能不全の状態でした。長い期間、親と子、家族、集団の問題を見つめて、向き合ってきて、しみじみ、これは日本人全体が抱えがちな問題なんだな~と思います。「これが、ふつう」と思えてしまうくらいに。

私の育った家庭も機能不全の状態でした。長い期間、親と子、家族、集団の問題を見つめて、向き合ってきて、しみじみ、これは日本人全体が抱えがちな問題なんだな~と思います。「これが、ふつう」と思えてしまうくらいに。これから育っていく幼い子たちが、

自分らしく幸福に生きていくために、そこから目をそらしてはいけないと感じています。

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 1

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 2

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 3

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 4

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 5

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 6

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 7

☆親のコンプレックスと子どもの困った行動 8

web拍手を送る

☆数の敏感期、子供に何も働きかけないでも出てくるものなんでしょうか?

☆お買い物ごっこ 三歳児の算数の課題♪

☆大きな数を体感する工夫 ドッツカード教室50~60

☆ラミィキューブで数理パズルを作って遊ぼ♪

☆アルゴゲームで論理・数学的知能を育てる

☆計算力 数学的感性を育てるカードゲーム

☆100円グッズで2ケタの数に親しむ遊び

☆Q&A 歌で九九を教えることは 良いことでしょうか?

☆数えることの魔法 ☆ ☆ ☆

教室でよく使う算数遊びのおもちゃは、

アルゴカード

ラミィキューブ

オセロ

チケットトゥライド(遊び方の質問ありましたね。今記事を探し中なので

待ってくださいね)

あと各種ゲーム類

です。↑から3つは、いつでも出番あり!中学生になっても使います。

記事のいくつかは、ブログ上でドッツ教室をしていた頃のものなので、

ドッツ遊びって何?

と感じた方もいるかと思います。

教室でしている数と親しむ遊びのことなんですが、そちらもあまりに量が多いので、またいつか整理しますね。

web拍手を送る

必要な記事を探すのが大変そうなので、

カテゴリーを変えて、その他(学習の仕方を整理したもの)

その他2(レッスンの様子を整理したもの)

その他3(教育論、番外などの記事を整理したもの)

に分類していこうと準備中ですが、カテゴリーを作った後、

なかなか時間が取れていません。

取り合えず主婦なので……毎日、何かしようと思うたびに家事に追いかけられてます。

時間ができたときに少しずつ整理していきます。

算数がまとめてある記事を探しているという話を聞いたのでアップしておきます。

算数に関する記事をまとめました♪

☆現代っ子に共通する算数が苦手になる原因

☆生活体験の多い子と算数 年長さんのレッスンから♪

☆2歳児もわかる算数文章題 『基本の形』

☆2歳児もわかる算数文章題 『基本の形』 2

☆2歳児もわかる算数 『基本の形』 3

☆幼児に2ケタの計算を教えるには? 1

☆幼児に2ケタの計算を教えるには? 2

☆幼児に2ケタの計算を教えるには? 3

☆幼児にくり下がりの引き算を教える方法 1

☆幼児にくり下がりの引き算を教える方法 2

☆お給料の計算~♪

web拍手を送る

カテゴリーを変えて、その他(学習の仕方を整理したもの)

その他2(レッスンの様子を整理したもの)

その他3(教育論、番外などの記事を整理したもの)

に分類していこうと準備中ですが、カテゴリーを作った後、

なかなか時間が取れていません。

取り合えず主婦なので……毎日、何かしようと思うたびに家事に追いかけられてます。

時間ができたときに少しずつ整理していきます。

算数がまとめてある記事を探しているという話を聞いたのでアップしておきます。

算数に関する記事をまとめました♪

☆現代っ子に共通する算数が苦手になる原因

☆生活体験の多い子と算数 年長さんのレッスンから♪

☆2歳児もわかる算数文章題 『基本の形』

☆2歳児もわかる算数文章題 『基本の形』 2

☆2歳児もわかる算数 『基本の形』 3

☆幼児に2ケタの計算を教えるには? 1

☆幼児に2ケタの計算を教えるには? 2

☆幼児に2ケタの計算を教えるには? 3

☆幼児にくり下がりの引き算を教える方法 1

☆幼児にくり下がりの引き算を教える方法 2

☆お給料の計算~♪

web拍手を送る