PC作成日記14

今日はPV3のWindows7への移行と画像データのDVIファイルのエンコード結果

●PV3のWindows7移行

VAIOのXP環境で使っていたPV3ですが、これまで1920×1080で録画しようとすると「PCIバス帯域不足」とのエラーで止まってしまうため、1600×1080が限界でした。

そこで、新PCに移植すれば・・・との期待を持って移行を開始。

とりあえず、PV3をPV4化しないと始まらないようです。

私のPV3のカードは初期のもので、Rev31 回路番号0でしたので、手順は一番多くなります。

この手順についてはこちらの書き込みを参考にさせて頂きました。

しかし、土曜日4時間もかかりました。 敗因はフラッシュメモリの更新には電源断が必要だったのですが、再起動で手順を進めていたので、書き換えが済んでいなかったというお粗末な事に。

そのことに気がつくまで時間を費やしてしまいましたが、無事PV4化は終了。

動作確認をすると、なんと1920×1080での録画がVAIOのXP環境で、できるようになりました。

ソフトとドライバをVerUPしたことで、パフォーマンスが改善されたのかも知れません。

ん~! 疲れた。 このままVAIOで使えるなら処理分散も考慮すればそのまま使い続けるのも手か?

Windows7の新PCにPV3を導入するには、本体だけでなく周辺の関連APLも移行が必要であり、かなり大変です。これまでの環境の構築と音声5.1CH化などの手順書の作成など結構な財産になっています。 今のところは旧PCでの運用にとどめて置くことにしました。

●DVIファイルのエンコード

しかし、旧PC上でDVIファイルが出来ても、Blu-rayディスクなどに落とすにはエンコードが必要で、その処理だけは新PCのVEGAにお願いしたいです。

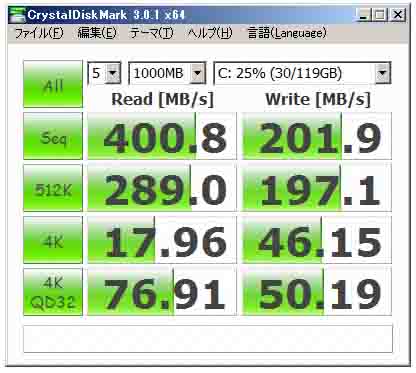

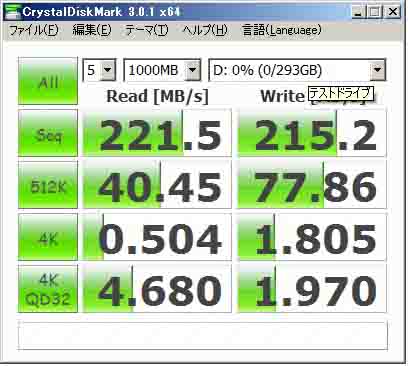

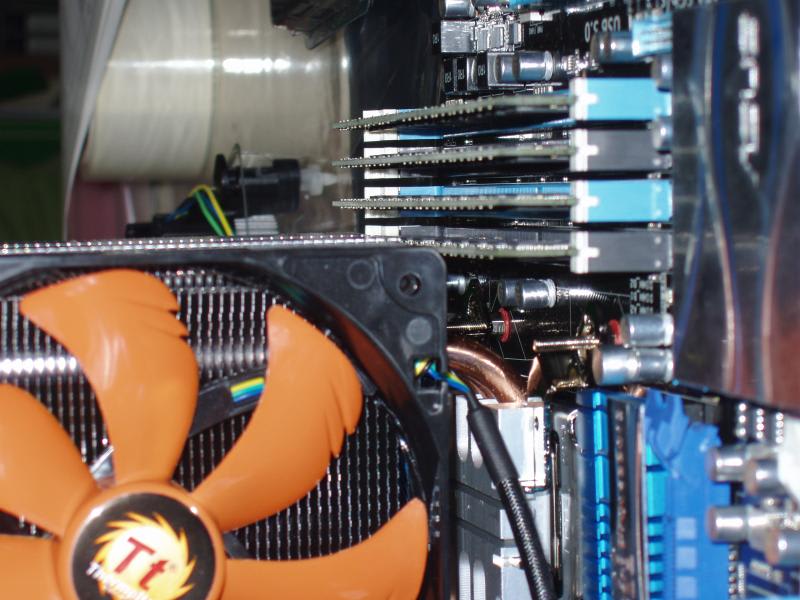

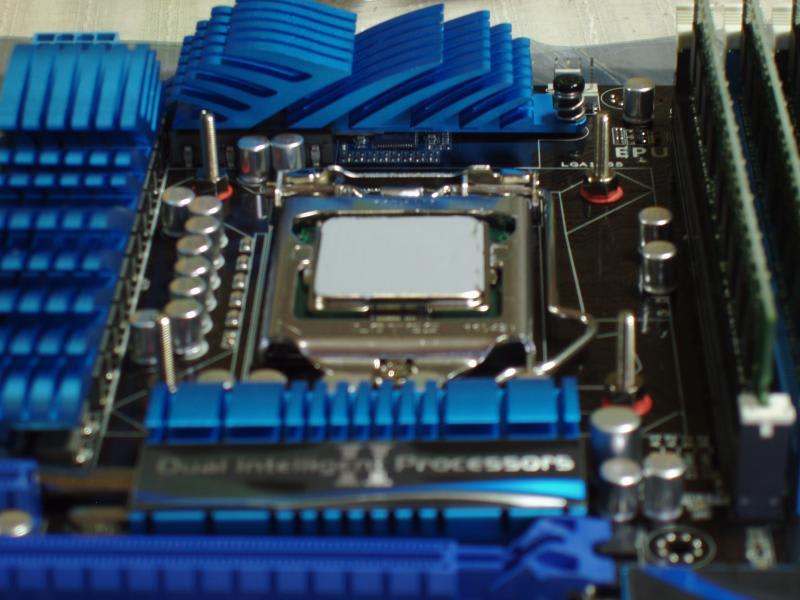

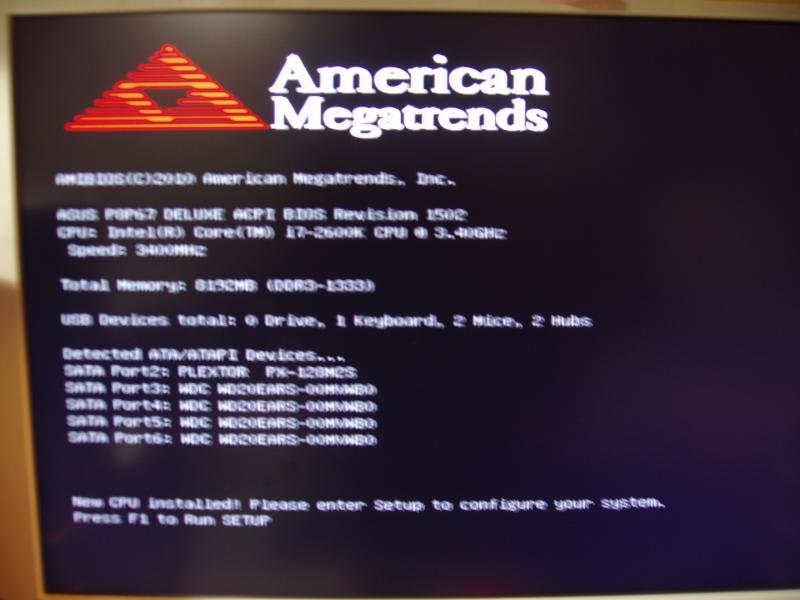

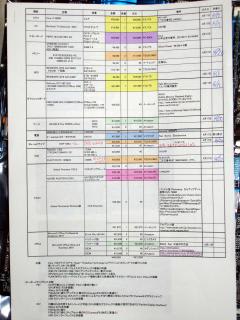

と云う事で、ついでに新自作PC「VEGA]のTMPEGencによるエンコード時間や画質のチェックをしました。(PCスペックは「PC作成日記1」参照)

CUDAによるMPEG4は動きの大きな場面や薄暗いノイジーな場面において大きなブロックノイズが発生して見苦しいです。一番良かったのはMPEG2のファイル出力でした。

MPEG4は、圧縮するGOP範囲がMPEG2よりかなり広く、その中でできるだけ変化の少ない部分を静止画的な状態にして間引く事で、大きな圧縮をしようとするため、暗い場面の多いところなどは、CUDAに限らず淡いグラデーション部分が大きなブロックノイズ状になって、うっすら見えます。 MPEG2の場合にはGOP範囲が狭いので、暗部のノイズも頻繁に変化するので全く気になりませんが、MPEG4は固定化されたブロックが目に残るだけの時間留まるので、気になってしまいます。

気になりだすとちょっと・・・ 圧縮優先で良いモノはMPEG4でも良いですが、大切な画像はMPEG2で残すべきかと思いました。

Premiereによるエンコードは、同じくCUDAを使ってもTMPEGencよりかなり見え方が良いです。

CUDAの問題なのかTMPEGencのソフト側の問題なのか??

どちらにしても改善して欲しいところです。