◇ 五月の空にさつき咲く

庭先にあるさつきが満開です。多分おおやまつつじ系のオオムラサキだと思います。

きらめく五月の朝陽に輝いています。

(以上この項終わり)

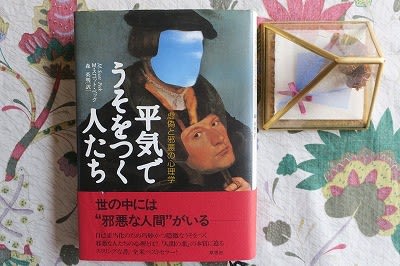

◇『平気でうそをつく人たち』(虚偽と邪悪の心理学)(原題:People of the Lie)

著者: M・スコット・ペック(M・Scott Peck)

訳者: 森 英明 1996.12 草思社 刊

ページを繰ると、序文が衝撃的である。<はじめに-取扱注意->

この本は危険な本である。…この本は潜在的に有害な本である…。いきなり著者

にこう白状されると俄然興味がわくではないか。

原題の『People of the Lie(虚偽の人々)』。嘘は悪の症候の一つであり、その原

因の一つであり、かつまた悪の根ともなっているとする。確かにこのところの数

多の政治家、一部の官僚の言動を見ていると、いかに邪悪の人が人の上に立って

いるか、慨嘆するのみである。

著者は若い頃から仏教や禅、イスラム教に漠とした共感を抱いていたものの最

終的にはキリスト教徒である。しかし本書は心理療法という科学の世界を研究す

る医学者としてデータを基に語ったものである。

著者は自身の診療体験から、世の中には”邪悪な人間”がいると考えるに至った。

それは…。

●どんな町にも住んでいるごく普通な人

●自分に欠点がないと思い込んでいる

●異常に意志が強い

●罪悪感や自責の念に堪えることを絶対的に拒否する

●他者をスケープゴートにして、責任を転嫁する

●体面や世間体のためには人並み以上に努力する

●他人に善人だと思われることを強く望む

邪悪な人たちの典型的な事例として、ボビーとロジャーといういずれも15歳の

少年と、その両親の子供らへの仕打ちを紹介している。表面的には「いい人」に

見えるが、内面には邪悪な本性が潜んでいる人である。悪性の自己愛(ナルシシ

ズム)をもち他人に善人だと思われることを強く望んでいる。だから「体面や世

間体のためには人並み以上に努力する」のである。そのためには他者を生贄にし

たり、平気に他者に罪を転嫁する。

ボビーの兄は拳銃自殺をした。つぎの年のクリスマスプレゼントに何が欲しい

かと聞かれたボビーは「テニスラケットが欲しい」といった。しかしなんとボビ

ーの父はテニスラケットではなく兄が自殺に使った拳銃をプレゼントとした。こ

の年頃の男の子は拳銃が欲しいはずだし、新しい銃を買ってやる余裕がなかった

からというのである。この時以降ボビーは鬱状態に陥っていった。彼が「これは

自分にもこれで自殺しろということか」と受け取るとは思わなかったのか。

ロジャーの場合。サラとハートレー、アンジェラの場合、ビリーの場合シャー

リーンの場合といくつもの事例が紹介されている。その集約が前出の7つの邪悪な

人の特徴と言ってよい。

もちろん著者の診療対象は主としてアメリカ人だろう。しかしこのような人は

間違いなく日本でもいるし、多分他の国にもいるのだろう。

第1章悪魔と取引した男 第2章悪の心理学を求めて 第3章身近にみられる人間

の悪 第4章悲しい人間 第5章集団の悪について 第6章危険と希望

また集団の悪について、ヴェトナム戦争におけるソンミ村虐殺事件(500から600

人の武器を持たない村民を殺した)について考察している。著者自身がヴェトナム

に9年間従軍し精神科医としてこの事件の調査に関与している。個人としては邪悪

ではない人間が集団としての悪になぜ加わったのかということである。何故悪なの

か。隠ぺいが集団の大きな虚偽だからである。集団の悪の防止には怠惰とナルシシ

ズムの根絶しかないという。

著者は心理学者として「善と悪」について書いてみたかったという。身近な論理

をもって絶えず考え続ける問題であるとの考えから。著者は「邪悪」を精神病とみ

なすべきという立場をとる。

わたしがこの本を選んだのは、この本の発売当時(1986)たまたま私の周辺に平

気で嘘をつく人がいて、なぜ平気で嘘が付けるのだろうと不思議に思っていたから

である。

自己正当化のために巧妙に隠微な嘘をつける人たち。彼らの隠微な心理構造と真

っ当な人たちの対応策を専門家が解き明かしてくれる本である。

(以上この項終わり)

◇ 支柱建てと誘引を終える

今日は外は雨です。

私は電源が入っていない掘りごたつに入って、窓外の家庭菜園を見ています。

ゆったりとした気分で。

昨日トマトの「支柱建て」と「誘引」の作業を終えてしまったからです。

洋間のフローリングにワックスも掛けたし、夜子供らの家族と最近話題のZoom

Room(ミーティング)も初体験したし。

余裕です。

苗を植え付けたのが4月23日だったので、この作業は10日目です。

(我が家のトマト支柱は直立型です)

まだ樹高は30から35センチですが大分しっかりしてきました。

桃太郎はまだですが、おどりことミニトマトは花をつけています。

第一果の出来はその後の着果にとって大切なのでトマトトーンというホルモン

剤を花房に噴霧しました。

部屋からのキッチンガーデン

手前の2本がミニトマト

ミニトマトは「あまりん」と「フラガール」

おどりこの第1果の花

誘引はこのように8の字状にして支柱に沿わせます。

葉の付け根には脇芽が出てきます。こまめに缺きます。

この脇芽かきはトマト栽培にとってかなり重要で、木の成

長維持に重要な役割を果たします。

(以上この項終わり)

◇ 『アメリカ素描』 著者:司馬遼太郎 1964.4 読売新聞社 刊

外出遠慮のさなか、読む本がなくなっての再読である。『アメリカ素描』は司馬

遼太郎にしては珍しい紀行書であるが、単なる旅行記ではない。

彼の関心事は主としてアジアにあり、欧米の国はヨーロッパに2度行っただけ。

わずか40日間、広大なアメリカの西海岸と東海岸の一部を辿っただけで、旅行記

とするのはあまりに駆け足で、これを素描としたのは彼なりの遠慮があったからだ

ろう。

(第一部はロサンゼルス・サンフランシスコなど西海岸諸都市、第二部はニューヨ

ーク・フィラデルフィア・ボストン・ポーツマスなど東海岸諸都市)

内容的には単なるアメリカの風物、国民の印象観察ではない。まるで「街道をゆ

く」のアメリカ版の如く、歴史的観照である。見るもの接するものからその国・地

の歴史・文化に思いを馳せ納得する、日米彼我の比較文化論的な紀行作品である。

紀行の集約といえるものは、アメリカを人工国家であると喝破したところか。ア

メリカは「nation」ではなく「states」つまり他民族を法律で結び合わせた人工的な

国家であるというのが彼の基本的な文明史的理解である。

<排日問題の原形>

太平洋を隔てての隣国でありながら、日米の関係はほとんどの期間日本人排斥の

歴史だというのである。20世紀初頭の移民、日露戦争直後、太平洋戦争中、排日の

拠点は殆ど西海岸にあった。底流には日本人によって米国の雇用やドルが奪われて

いるから排斥しなければならないというゼニの論理である。現代のトランプ政権の

論理と変わらない。これはわかり易く国民に受けるのである。

<少数民族「ゲイ」>

ゲイの多いことで知られるサンフランシスコを訪ねた。ゲイに法的公認を求める

活動をする人たちと語りながら、自身の「ゲイ」に関する見解と立場を述べている

(私は一般論的にホモにも性革命にも興味はない。日本のような重文化の国でそれ

が行われようとするなら、商業主義にすぎないと思っている)

近年の欧米はもとより日本におけるLGBTへの理解と法的取り扱いの進展を知った

ら目を剥くだろう。

<貿易センタービルからの夕陽>

著者は9.11に消えた世界貿易センタービルの107階から夕陽を見た。高層ビルが

林立するニューヨークでは夕陽らしい夕陽を見るにはここしかなかった。この日、

ガスが濃くて、夕陽は水っぽいオレンジで上出来なものではなかったらしい。そ

のためか話はビジネスと経済の仕組みと国々の盛衰に移っていった。話はいつし

か福沢諭吉からハーバード・ビジネススクールそしてウォール街に移っていた。

<ハーレム>

マンハッタンに世界に名だたる黒人の街ハーレムを訪ねる。移民の国アメリカの

多くはそれぞれ自分や先祖の祖国を持っているが黒人にはアフリカを祖国という

認識はない。彼らにとっては例えばサウスカロライナが故郷なのだという。

ここで著者はつぶやく。「繰り返すようだが、黒人こそ生粋のアメリカ人では

ないか」

<巡礼始祖の地>

1629年にアメリカ大陸に上陸した清教徒たちはピルグリム・ファーザーズと呼ば

れた。ワスプの原形である。ワスプその本拠地ボストン。過度に宗教的であり、

「自他の違いを微妙に区別することに過敏だった」とする。つまり宗教的に不寛

容だったので魔女狩りで、平気に異教徒の首を吊るしたらしい。

<ポーツマス>

ボストンの北にあるポーツマスにおいて「ポーツマス条約」を考える。著者は

『坂の上の雲』の余熱が残っていて、日露戦争と小村寿太郎、講和の労をとった

セオドア・ローズベルトに触れる。時の大統領ローズベルトは新渡戸稲造の「武

士道」を読んでいた日本びいきだった。小村寿太郎がニューハンプシャー州に寄

付した1万ドルのチャリティ基金は今は4万ドルになっていた。

<フィラデルフィア>

軍港フィラデルフィアにおいて日露戦争と秋山真之についても想いを馳せる。

当然小村寿太郎と桝本卯平が出てくる。のちに日本と戦ったバルチック艦隊の軍

艦はここで建造されていた。桝本がここで軍艦建造技術を学び、駐在武官であっ

た秋山が彼を訪ねたエピソードを記す。

ロサンゼルス郊外で食べた寿司がうまかったという印象述べながら、ついでに

鮒ずしの特徴、箱寿司へと、寿司の歴史に3ページを割く。そんな調子は「坂の

上の雲」などで小説の中で突然作者が顔を出し、持論をとうとうと述べる辺りと

似ている。

ここでは「少し雑談したい」と断ることもある。

アメリカはかつて人種のるつぼといわれたが、ここまで人種的に雑多な人々が

集まってしまうと、メルティングによって新しい文化を作り上げていくというこ

とは不可能で、結局サラダボウルにとどまって文化的な変化は生まれていない。

ただ普遍性を持たない日本文化の下に生活している我々にとって、この地球上

には普遍的・合理的な文明のみで成り立つアメリカという気楽な大空間があると

感じるだけで安心感が得られるのではないかという捉え方は目からうろこである。

最後にアメリカに辛口をひとつ。「アメリカには抜きがたい悪癖がある。他の何

ひとつアメリカ的条件を持たない国に「アメリカのようになれ」と本気で勧めて

まわることである」。

(以上この項終わり)