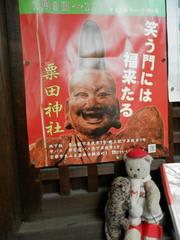

毎年、ミモロは、近所の東山の「粟田神社」で行われる「出世えびす祭」に伺っています。

もちろん今年も。「だって、ご町内のいろんな方に会えるんだもの…」と。地元のお祭りの楽しみは、ご近所に暮らしていても、なかなか会う機会がない方々に会えること…。「新年のご挨拶もするんだ~」と、張り切って出かけました。

もちろん今年も。「だって、ご町内のいろんな方に会えるんだもの…」と。地元のお祭りの楽しみは、ご近所に暮らしていても、なかなか会う機会がない方々に会えること…。「新年のご挨拶もするんだ~」と、張り切って出かけました。「あ、ミモロちゃんいらっしゃ~。いつもいろんなとこ行ってるんですね~」と、三条通にある、大正時代に創業した作業服の専門店「カドヤ作業服店」の廉屋さん。

(*「ミモロ カドヤ」で検索すると詳しくお店のことがわかります)

(*「ミモロ カドヤ」で検索すると詳しくお店のことがわかります)いつもミモロに会うと、抱っこしてくれる大好きな方…。「わ~廉屋さんだ~あけましておめでとうございま~す」とさっそく飛びついてご挨拶。「甘酒あるから、お詣りしておいで…」と言われ「は~い」とミモロは、本殿へまず…。

ミモロがお詣りしていると、「もしかしてミモロちゃん?」と、参拝していた方が…「はい、ミモロです。こんにちは~」「わ~ミモロちゃんだ~ブログ見てますよ~」と。「わ~ありがとうございます。うれしい!」と。

ミモロがお詣りしていると、「もしかしてミモロちゃん?」と、参拝していた方が…「はい、ミモロです。こんにちは~」「わ~ミモロちゃんだ~ブログ見てますよ~」と。「わ~ありがとうございます。うれしい!」と。 大切に袋から取り出したぬいぐるみさんといっしょに…。「大切にされて幸せだね~。愛されてるね~」と、なにやらお話ししています。

大切に袋から取り出したぬいぐるみさんといっしょに…。「大切にされて幸せだね~。愛されてるね~」と、なにやらお話ししています。いろんなお友達が増えるミモロ…「これも神様のお導き…?」と。

本殿脇の「出世恵比須神社」は、いつもひっそり静かに鎮座する摂社ですが、この3日間は、正面の扉が開き、中にいらっしゃる日本最古の寄木造りの恵比寿像と伝えられるえびす様と対面することができます。

伝教大師の作と伝えられるもの。「なんかすごくうれしそうなお顔だよね~」とミモロがいうように、右手に釣竿、そして左手に釣り上げた大きな鯛を、持ち、いかにもうれしそうな感じ。右足を組まれた半跏のお姿です。えびす様は、七福神の中で唯一日本古来の神様。海に囲まれた島国日本の漁業の神さまとして崇敬されてきました。大国主命=大黒様の子ともいわれます。恵比寿&大黒は、ともに福の神として日本人にはなじみ深い神様です。大黒様は農業の神様、恵比寿様は、漁業の神様、農業・漁業が日本の人々にとって、どれほど大切だったのかをうかがい知ることができます。

伝教大師の作と伝えられるもの。「なんかすごくうれしそうなお顔だよね~」とミモロがいうように、右手に釣竿、そして左手に釣り上げた大きな鯛を、持ち、いかにもうれしそうな感じ。右足を組まれた半跏のお姿です。えびす様は、七福神の中で唯一日本古来の神様。海に囲まれた島国日本の漁業の神さまとして崇敬されてきました。大国主命=大黒様の子ともいわれます。恵比寿&大黒は、ともに福の神として日本人にはなじみ深い神様です。大黒様は農業の神様、恵比寿様は、漁業の神様、農業・漁業が日本の人々にとって、どれほど大切だったのかをうかがい知ることができます。さて、「粟田神社」の摂社のひとつ「出世恵比須神社」の創建時期は、不詳ですが、源義経が、まだ牛若丸の時代に、源氏の再興を祈願したえびす様。以来、出世、門出のありがたいえびす様として崇められています。

境内では、福笹や熊手の授与が…。

可愛らしい巫女さんが、縁起物を笹につけてくれます。

ミモロは、「これにする~」と、以前にも求めた小さな鯛の根付けを…。

「これ、いい音色がするの…」とチリンチリン。

「これ、いい音色がするの…」とチリンチリン。 福を招く鈴の音です。

福を招く鈴の音です。「ミモロちゃん、甘酒どうぞ…」と、廉屋さん。生姜をたっぷり入れていただく甘酒の美味しさ。

「体が温まるね~」と。

「体が温まるね~」と。東山の中腹にある「粟田神社」。そこからは、平安神宮などの鳥居が眼下に広がります。

「ここからの景色、いいよね~」とミモロ。

「え?もう行くの?は~い」

「え?もう行くの?は~い」ミモロは、お気に入りの鯛の根付けを下げながら、神社の石段を下がります。

チリンチリン…ミモロが歩くたびに、福鈴の心地よい音色が…。

チリンチリン…ミモロが歩くたびに、福鈴の心地よい音色が…。「粟田神社」の出世えびす祭は、本日、17時まです。

*「粟田神社」の詳しい情報は、ホームページで

地下鉄東西線「東山駅」から徒歩7分。蹴上方向に三条通を進みます。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより

間もなく、エレベーターで3階の個室へ向かいました。

間もなく、エレベーターで3階の個室へ向かいました。 「どのコースにしようかな…」と。コースは4000円くらいから、1万円くらいまで、かにの種類と料理の数で変わります。ミモロ、今晩は、ズワイガニにしてね~「え~本タラバじゃないの?」と少々不満げ。お友達と一番小さなコースをお願いしました。

「どのコースにしようかな…」と。コースは4000円くらいから、1万円くらいまで、かにの種類と料理の数で変わります。ミモロ、今晩は、ズワイガニにしてね~「え~本タラバじゃないの?」と少々不満げ。お友達と一番小さなコースをお願いしました。 「美味しそう…」と、目が点に…。「かにには、日本酒じゃないの…」と、小瓶のお酒も注文します。

「美味しそう…」と、目が点に…。「かにには、日本酒じゃないの…」と、小瓶のお酒も注文します。 「乾杯~!」

「乾杯~!」

「この毘沙門天さまが拝めるんだよ~」

「この毘沙門天さまが拝めるんだよ~」 拝観料600円を納めると、お寺のパンフレットのほかに、福豆、お札をいただきました。「これは、初詣の特別拝観のときだけだって…」とミモロは、うれしそう。

拝観料600円を納めると、お寺のパンフレットのほかに、福豆、お札をいただきました。「これは、初詣の特別拝観のときだけだって…」とミモロは、うれしそう。

勝ち運やここぞという時に力をくださるお守り。黒い守り袋がスマート。

勝ち運やここぞという時に力をくださるお守り。黒い守り袋がスマート。 色とりどりの守り袋は、女性の美と幸せを守るもの。「これ持ってると、美しくなれるの?」とミモロ。仏様に守られてると自信を持てば、美しくなれるのでは?「食べ過ぎても、太らない?」う~それはどうかな…?

色とりどりの守り袋は、女性の美と幸せを守るもの。「これ持ってると、美しくなれるの?」とミモロ。仏様に守られてると自信を持てば、美しくなれるのでは?「食べ過ぎても、太らない?」う~それはどうかな…? そばの紙コップにしっかりお酒を注ぎます。ミモロおかわりはダメよ…。

そばの紙コップにしっかりお酒を注ぎます。ミモロおかわりはダメよ…。 「寺町通」は、平安時代、京の町の一番東側の通りだったそう。そう、鴨川の向こうは、まだ荒れ野や畑が続く土地。寺町の名は、秀吉が、京の町の都市計画を進めた折に、点在する寺をこの通り沿いに移転させたことによります。

「寺町通」は、平安時代、京の町の一番東側の通りだったそう。そう、鴨川の向こうは、まだ荒れ野や畑が続く土地。寺町の名は、秀吉が、京の町の都市計画を進めた折に、点在する寺をこの通り沿いに移転させたことによります。

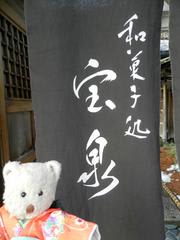

「お煎茶も種類が多くて、迷っちゃうね~」と、ガラスケースを覗くミモロ。

「お煎茶も種類が多くて、迷っちゃうね~」と、ガラスケースを覗くミモロ。 「この古いお店の感じ…ホントにいいよね~」とミモロは、店の中を見回します。

「この古いお店の感じ…ホントにいいよね~」とミモロは、店の中を見回します。 「え?いいんですか~」と、もちろん遠慮なく…。店の一角にあるカウンターでいただくことに…

「え?いいんですか~」と、もちろん遠慮なく…。店の一角にあるカウンターでいただくことに… 「いい香り…。ミモロがおうちでお茶いれると、なんかあんまり美味しくない気がする…どうしてかな?」と。

「いい香り…。ミモロがおうちでお茶いれると、なんかあんまり美味しくない気がする…どうしてかな?」と。 1月15日まで販売する季節限定のお茶です。

1月15日まで販売する季節限定のお茶です。 京都では、昔から庶民のお茶として、子供からお年寄りまで愛飲する番茶で、大きなヤカンに、その日の分を作っておくことが多いお茶です。

京都では、昔から庶民のお茶として、子供からお年寄りまで愛飲する番茶で、大きなヤカンに、その日の分を作っておくことが多いお茶です。

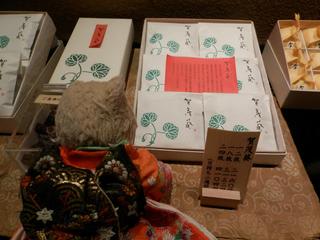

ミモロとは、以前から顔なじみ。「わ~いらしたんだ~うれしい…」と、駆け寄るミモロです。

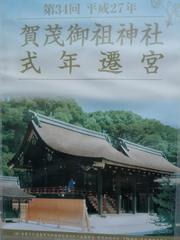

ミモロとは、以前から顔なじみ。「わ~いらしたんだ~うれしい…」と、駆け寄るミモロです。 4月に向けて、神様にお供えするお菓子や、式年遷宮を記念するお菓子を、どのようなものにするか、いろいろ考え中なのだそう。「式年遷宮という素晴らしいものに関われるのは、本当にありがたいことです。いろいろ学ばせて頂き、また息子に引き継いでゆきたいと思っています」と。20年に1度、巡ってくる式年遷宮。それに関われる人たちの意気込みは、相当なもの。親から子へ、そして孫へと、伝統の文化と技術を継承してゆくシステム。その素晴らしさは、日本ならでは…。

4月に向けて、神様にお供えするお菓子や、式年遷宮を記念するお菓子を、どのようなものにするか、いろいろ考え中なのだそう。「式年遷宮という素晴らしいものに関われるのは、本当にありがたいことです。いろいろ学ばせて頂き、また息子に引き継いでゆきたいと思っています」と。20年に1度、巡ってくる式年遷宮。それに関われる人たちの意気込みは、相当なもの。親から子へ、そして孫へと、伝統の文化と技術を継承してゆくシステム。その素晴らしさは、日本ならでは…。 すっかり寛いでいるミモロ。「なんかミモロちゃんかわいいですね~」と、しみじみミモロを見つめる古田さん。なんでも最近、息子さんが生まれたのだそう。ミモロに息子さんの愛らしさを重ねているようでした。

すっかり寛いでいるミモロ。「なんかミモロちゃんかわいいですね~」と、しみじみミモロを見つめる古田さん。なんでも最近、息子さんが生まれたのだそう。ミモロに息子さんの愛らしさを重ねているようでした。

「あ、失礼…かわいい~」。振袖姿を褒めてもらったミモロは、「まぁクマって言われたけどいいや~」と、笑顔に。それから素敵な和服姿の方たちと、いっしょにしばしおしゃべりを…。東京からいらしたお友達を案内なさってここへいらしたそう。

「あ、失礼…かわいい~」。振袖姿を褒めてもらったミモロは、「まぁクマって言われたけどいいや~」と、笑顔に。それから素敵な和服姿の方たちと、いっしょにしばしおしゃべりを…。東京からいらしたお友達を案内なさってここへいらしたそう。