四条大橋の南座の向かい側に、レトロな雰囲気を漂わす洋館が聳えます。ここは、今年、創業100年を迎える「レストラン菊水」。京都人なら誰でも知っているレストランです。

ミモロは、毎年夏、祇園祭の「神輿洗い」の神事の時に、この屋上のビアガーデンに、お友達に連れてきてもらっています。「すごく見晴しいいんだよね~。鴨川も四条通も遠くまで、ずっと見えるんだから…」と。「一度、ゆっくりお料理食べに来たかったの~」ということで、ある日、ランチを食べに出かけました。

「あ、ミモロちゃん、お久しぶり…」と笑顔絵迎えてくださったのは、こちらの4代目になる奥村洋史さんと奥様。

「こんにちは~ランチに来ました~」とミモロは、1階のレストラン&パーラーへ。

「こんにちは~ランチに来ました~」とミモロは、1階のレストラン&パーラーへ。

ここは、営業時間内、いつでも食事ができる場所。ミモロもこの日は、14時過ぎに来たのです。「観光やお買いものしてると、ランチの時間過ぎちゃって、食べそこなうことあるよね~。そういう時にいつも食べられるところを知ってると便利だよね」と。さっそく窓際のテーブルへ。

ここは、営業時間内、いつでも食事ができる場所。ミモロもこの日は、14時過ぎに来たのです。「観光やお買いものしてると、ランチの時間過ぎちゃって、食べそこなうことあるよね~。そういう時にいつも食べられるところを知ってると便利だよね」と。さっそく窓際のテーブルへ。 テーブルにはメニューが。

テーブルにはメニューが。

「なんかレトロな感じのデザイン…素敵…」と言いながらメニューを開きます。「なんにしようかな…」

たくさん種類のある定食。「ビフテキ…ビーフシチュー…エビフライ…好きなものばかり悩んじゃう…」と洋食好きなミモロの悩むところ。

たくさん種類のある定食。「ビフテキ…ビーフシチュー…エビフライ…好きなものばかり悩んじゃう…」と洋食好きなミモロの悩むところ。「あ、これ珍しい…鴨と九条ねぎのハンバーグだって…定食にするとサラダ、スープ、デザートも付いて1450円だって…。これにする!」と大好物のハンバーグを注文しました。ほどなくして、ミモロの前に、スープとサラダが…。

「今日は、アスパラガスのスープだって~」

サラダもたっぷり

サラダもたっぷり

「ミニスープとミニサラダじゃないところがいい…」と。セットメニューだと、小さなサイズのものが多い中、ここはフルサイズ。続いて、鴨の肉を使ったハンバーグが。上には京野菜の九条ネギがトッピングされています。

「デミグラスソースたっぷりで美味しい~」

「デミグラスソースたっぷりで美味しい~」 お皿にいっぱいのデミグラスソース。ミモロは、ライスに掛けて食べています。「はい、スプーンどうぞ…」とそんなミモロを見て、お店の方が…。

お皿にいっぱいのデミグラスソース。ミモロは、ライスに掛けて食べています。「はい、スプーンどうぞ…」とそんなミモロを見て、お店の方が…。ハンバーグは、鴨の肉をメインに、鶏肉を混ぜてこねたオリジナルの味。「鴨肉の風味豊かで、豚や牛のハンバーグとは違う独特の美味しさがあるね~」と言いながら、口のまわりにデミグラスソースをつけながらパクパク…。

最後に、デザートが…

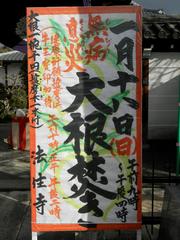

「ふ~お腹いっぱい~これで1500円以下って、リーズナブル、満足度高いよね~。だって、大根焚き1000円だったんだよ~」と。ミモロ、大根焚きは、見えないありたがい付加価値があるでしょ。あくまでも食べ物というところがミモロの基準になっている発言でした。あしからず…

「ランチ、楽しんでいただけました?」と、オーナーの奥村さん。「あの~少しレストランのこと教えてもらえますか?」と、お願いしてお話しを伺うことに…。

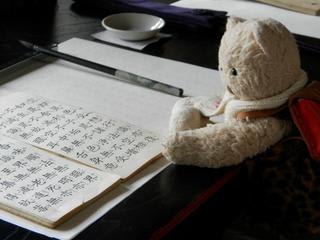

ミモロは、ノートを取り出して、リポーターの顔つきに…。

ミモロは、ノートを取り出して、リポーターの顔つきに…。「昔から、この場所にレストランはあったんですか?」とミモロ。

「はい、創業当時からこの場所です。この土地は、昔、北座があったところなんですよ。レストランの前は、「菊水煎餅」というかわら煎餅を商っていたんです。ひいおじいさんの時代に、煎餅屋から洋食店に…」

「ハイカラなひいおじい様だったんですね~」「そうですね。場所柄、歌舞伎役者さんたちも常連ですね」

すでに4代目となる老舗の洋食店。京都人なら一度は、訪れたことがあるお店です。「うちの従業員も40年以上のベテランも多いんですよ」

キリリと締めた蝶ネクタイ、白い上着姿は、他の新しい店では感じられない品格を漂わせます。

キリリと締めた蝶ネクタイ、白い上着姿は、他の新しい店では感じられない品格を漂わせます。「昔から、この建物なんですか?」「そう、もちろん内部の改装はしていますが、外観などは、当時のままを残すようにしています。おかげで、国の登録有形文化財に指定されています」「南座とこの建物は、四条大橋のランドマークですよね~」「そうですね。空襲を受けてないので、当時のままです」と。

昔の景色を描いた絵には、今と変わらぬ建物の姿。四条大橋には、路面電車が走っています。

昔の景色を描いた絵には、今と変わらぬ建物の姿。四条大橋には、路面電車が走っています。「京都の老舗は、どこでも同じでしょうが、昔ながらのことを、ずっと続ければいいというものではありません。その時代にあったものを取り入れていかなくては、商売は続けられません」と奥村さん。大学を卒業して大手外食企業に勤めていた奥村さんが、家業を継いだのは33歳の時。経営に当たることになった時、お店には多額の借金があったとか。それから猛烈に努力をなさり、ついに完済へ。

「いろいろ新しいこともやったんですよ~。たとえば、ビーフシチューを独り用の小鍋で出し、ずっと温かいままで召し上がっていただけるようにしたり、クレープジュゼットも、スタッフ全員、お客様の前で作れるようにしたり…今では、いろんな店がやってますが、おそらくうちが先駆けです」「え~いろんなことしてるんですね~」「まぁ、ジュースでも飲みながら聞いてください…」「は~い」

お話しに夢中になっていたミモロ「ホントは、喉渇いてたんだ~」と、フレッシュなバナナジュースを頂きました。

お話しに夢中になっていたミモロ「ホントは、喉渇いてたんだ~」と、フレッシュなバナナジュースを頂きました。「僕も、5年前から調理師学校に通い、ふぐ処理師の資格を取ったんです。また、ワインも学んで、ソムリエの資格も取得しました」「あ~そのブドウのバッジですね~」奥村さんの背広の襟には、ソムリエバッジが輝きます。

「経営だけでなく、作る側の視点があったほうが、お客様に十分なおもてなしができるだろうと僕は思っているんです。両方の視点を持つことで、バランスのいい経営やお客様に喜ばれる料理の提供ができるんだと…」と奥村さん。

フグの調理師である奥村さんは、和食でしか味わえなかったフグを洋食にアレンジ。「弾力のある肉質は、洋食にも合うんです」と、「いつか食べてみたいな~」と、思わず喉を鳴らすミモロです。

「よかったら、建物をご案内します…お時間ありますか?」と聞かれ、「はい、たっぷりあります…」とミモロ。

奥村さんに国の登録有形文化財の建物を案内していただくことに…・。

*「レストラン菊水」の詳しい情報はホームページで

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより

「ここ、ここ」

「ここ、ここ」

「はい、こちらで引換券を購入してください…お願い事を書く、護摩木も授与しますから、どうぞ~」と。「あ、護摩木がついてるんだ~1000円だって~」と、ちょっと躊躇しましたが、お願いごともしたいし、大根も食べたいしということでお願いすることに。

「はい、こちらで引換券を購入してください…お願い事を書く、護摩木も授与しますから、どうぞ~」と。「あ、護摩木がついてるんだ~1000円だって~」と、ちょっと躊躇しましたが、お願いごともしたいし、大根も食べたいしということでお願いすることに。

「いい匂いがする~」と鼻をピクピク。

「いい匂いがする~」と鼻をピクピク。

「すごいたくさん…食べきれないかも…」とさすがのミモロも全部の大根は食べられないよう…。「これで、1000円…ありがたいのはわかるけど」と…。

「すごいたくさん…食べきれないかも…」とさすがのミモロも全部の大根は食べられないよう…。「これで、1000円…ありがたいのはわかるけど」と…。

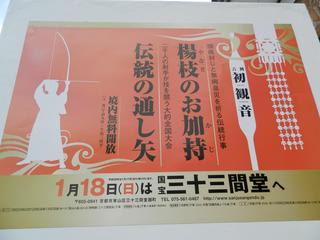

「南大門」です。「三十三間堂」は、七条通の「京都博物館」側から入るのが一般的。「ホントは、こっちが正門かな?」と。この門は、慶長5年に豊臣秀頼が作ったものだそう。秀吉は、「三十三間堂」の北側に、「方広寺」の大仏殿を建て、ここも実は、その境内の一部に取り込まれて、周囲を築地塀が囲んでいたのだとか。いかに「方広寺」の規模が大きかったかわかります。

「南大門」です。「三十三間堂」は、七条通の「京都博物館」側から入るのが一般的。「ホントは、こっちが正門かな?」と。この門は、慶長5年に豊臣秀頼が作ったものだそう。秀吉は、「三十三間堂」の北側に、「方広寺」の大仏殿を建て、ここも実は、その境内の一部に取り込まれて、周囲を築地塀が囲んでいたのだとか。いかに「方広寺」の規模が大きかったかわかります。

昨日ご紹介した「頂妙寺」には、「牛図」という掛け軸がありましたが、こちらはカラーの大きな障壁画。「わー象さんだ~」重要文化財の「白象図」です。大きな2頭の像が、モダンにデザイン化されて描かれています。

昨日ご紹介した「頂妙寺」には、「牛図」という掛け軸がありましたが、こちらはカラーの大きな障壁画。「わー象さんだ~」重要文化財の「白象図」です。大きな2頭の像が、モダンにデザイン化されて描かれています。

この時は、見られませんでしたが、紅葉ば美しいそう。また境内には、しだれ桜も多く、春の美しさも楽しみです。

この時は、見られませんでしたが、紅葉ば美しいそう。また境内には、しだれ桜も多く、春の美しさも楽しみです。 このお寺の位置するのは、三条通に並行する仁王門通という一方通行の道。その通りの名の由来が、このお寺にある仁王門なのです。

このお寺の位置するのは、三条通に並行する仁王門通という一方通行の道。その通りの名の由来が、このお寺にある仁王門なのです。 「新高倉通」「新堺町通」「新柳馬場通」など、鴨川の西側の通りの名に新という文字が付いています。実は、この地域、宝永5年(1708)3月に油小路通姉小路通角から出火した「宝永の大火」で、内裏のそばのお寺が、ここに移転したのです。そのため、かつてお寺があった一帯の通りの名をここにも。

「新高倉通」「新堺町通」「新柳馬場通」など、鴨川の西側の通りの名に新という文字が付いています。実は、この地域、宝永5年(1708)3月に油小路通姉小路通角から出火した「宝永の大火」で、内裏のそばのお寺が、ここに移転したのです。そのため、かつてお寺があった一帯の通りの名をここにも。

仁王門通は、うどんの「うね乃」や「ピニョ食堂」「手焼きの鯛焼き屋さん」などがあるので、よく通るところ。でも、このお寺の中には、いままで入ったことがありませんでした。

仁王門通は、うどんの「うね乃」や「ピニョ食堂」「手焼きの鯛焼き屋さん」などがあるので、よく通るところ。でも、このお寺の中には、いままで入ったことがありませんでした。 なかには、日蓮上人の坐像を中心に、文殊菩薩、普賢菩薩などが周囲をお守りしています。ここも公開で参拝できます。

なかには、日蓮上人の坐像を中心に、文殊菩薩、普賢菩薩などが周囲をお守りしています。ここも公開で参拝できます。

京都のお寺のほとんどに境内に神社があります。神仏習合の時代を物語るもの。

京都のお寺のほとんどに境内に神社があります。神仏習合の時代を物語るもの。 「公開期間の前期は、立ってる牛、後期は、座ってる牛だって…一度に2つ見たいのに~残念…」と、ミモロだけでなく同じような声が参拝者から。ほかにも数点、寺宝が公開。

「公開期間の前期は、立ってる牛、後期は、座ってる牛だって…一度に2つ見たいのに~残念…」と、ミモロだけでなく同じような声が参拝者から。ほかにも数点、寺宝が公開。 ここには、俵屋宗達のお墓が…。

ここには、俵屋宗達のお墓が…。 「へぇー、俵屋宗達さん結構近くにいらしたんだ~」と、ミモロの住む近くにいらしたことにビックリ。

「へぇー、俵屋宗達さん結構近くにいらしたんだ~」と、ミモロの住む近くにいらしたことにビックリ。 晴天にも関わらず、すごく冷えた空気が立ち込めていて、立っているだけで、体が冷えてきます。

晴天にも関わらず、すごく冷えた空気が立ち込めていて、立っているだけで、体が冷えてきます。

店内に入ると、甘く香ばしい薫りがミモロの鼻をくすぐります。「わ~いい匂い…」

店内に入ると、甘く香ばしい薫りがミモロの鼻をくすぐります。「わ~いい匂い…」

それをカットして、バターと砂糖で約2時間ほど煮詰めます。

それをカットして、バターと砂糖で約2時間ほど煮詰めます。

なかなか時間がかかるお菓子です。

なかなか時間がかかるお菓子です。

香ばしい薫りとリンゴの甘酸っぱさにミモロはうっとり。「あんまり甘くないのがいいね~紅茶とぴったり~」と。

香ばしい薫りとリンゴの甘酸っぱさにミモロはうっとり。「あんまり甘くないのがいいね~紅茶とぴったり~」と。

「はい、一度会うと忘れません…個性的なお客様ですから…」と。

「はい、一度会うと忘れません…個性的なお客様ですから…」と。 こちらもリンゴがいっぱい…。

こちらもリンゴがいっぱい…。 「これ食べたことないから、これにしよう…」と。

「これ食べたことないから、これにしよう…」と。 オリジナルの食器もフランスチック。なかなかキュートです。

オリジナルの食器もフランスチック。なかなかキュートです。