You will see the larger size photos, if you click on the original photos.

Tomoko HAYASHI

May 9, 1945 - December 11, 2022

Died at Koudoukai Hospital, Higashinari-ku, Osaka, Japan, at age 77.

Tomoko loved to sing and often sang while doing housework. She and her daughter would even sing together at any given time, and there was always music in the house. Everyone said that time spent with her was a tender time. Everyone who knew her said they loved her because she was so sweet and always had a smile on her face.

Tomoko was born as the eldest daughter of Mitsuo Yahata in 1945. Raised in Osaka

City, she graduated from High School Attached to Osaka Kyoiku University Tennoji

Campus, Tennoji-ku, which produced the 2012 Nobel Prize winner in Physiology of

Medicine, Shinya Yamanaka, and the Akutagawa Prize-winning author,

Noboru Tsujihara, etc.

While studying English literature at Osaka Women's University, she also served as

the head of the ESS (English Speaking Society) club. After graduation, she helped

her father's company, Yahata Koundo, a manufacturer of party horns, to export its

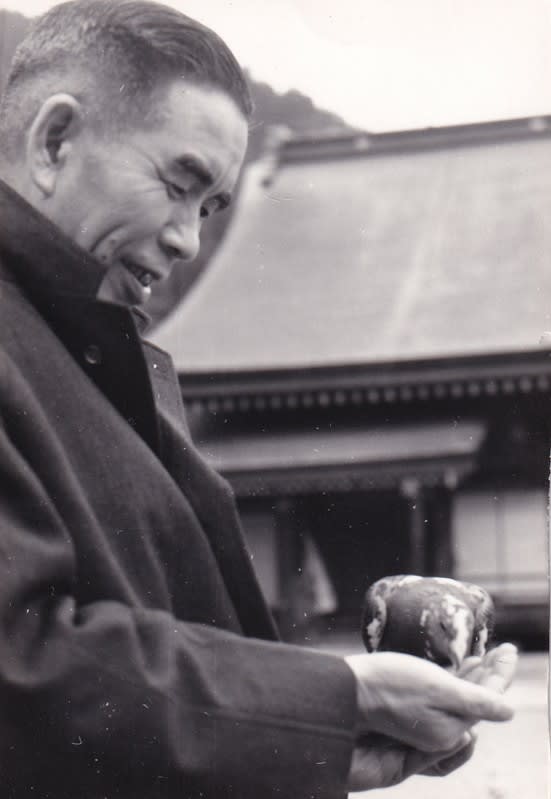

products to the U.S., using her English ability. In 1970, she married

Hisakazu Hayashi, the eldest son of Matsutaro Hayashi, the president of

Osaka Senbei Matsuya,

a traditional Japanese confectionary company. After their marriage, she took charge

of the Hayashi family's household chores, raising their two daughters, Mio and

Natsumi, and supporting her husband, Hisakazu, an amateur butterfly researcher

specializing in Southeast Asian Lycaenid butterflies. With her dedicated support,

Hisakazu discovered many new butterfly species in the Phillippines and Borneo,

and some of them were named after the entire member of the Hayashi family.

After Hisakazu gave up his family's traditional Japanese confectionary company,

Tomoko helped Hisakazu start an English cram school, which produced

many students.

Later, she assisted in managing the building where the traditional Japanese

confectionary company was headquartered. Her devotion continued with Hisakazu's

father, Matsutaro Hayashi (died in 1978 at the age of 67),

and mother, Toshiko Hayashi (died in 1997 at the age of 87), Tomoko's father,

Mitsuo Yahata (died in 2005 at the age of 90), and mother,

Fumi Yahata (died in 2015 at the age of 95).

In December 2019, just a year and a half after she was happy to finally have some time to herself after giving up the building and retiring, she suffered an aortic heart

dissection that caused her to suffer a stroke. She was 74 years old. Paralyzed on

the left side of her body, with brain damage and a tracheotomy, she spent

most of her time in bed at the hospital but worked hard at rehabilitation for the sake of her family.

However, due to the COVID-19 pandemic, visits were restricted during

her three years in the hospital, and she was rarely able to see her family.

The only means of communication was an iPad the family left with a medical

social worker at the hospital. On December 10, 2022, Hisakazu reported with

some photos that Natsumi, her second daughter, had successfully completed

her first semester at Knox College, where she was officially hired and began

working after receiving her master's degree from Florida State University

in the United States. It happened the day after her medical social worker

showed the message to her and messaged her family with some photos

and videos that she was eating well. After receiving a phone call from the hospital

that Tomoko's condition had suddenly deteriorated, Hisakazu rushed to the hospital,

but he could not see her alive. For her family, it was a regretful ending to her life,

having let her die after three long years of solitude in the hospital.

Her family can only hope that her loneliness will be healed and she will rest in peace.

Her family hopes that the

Deramas tomokoae, which Japanese name is

Tomoko

Yumedori Kirara Shijimi lycaenid butterfly, named by Hisakazu, will continue to

fly freely in the sky with her name on it, for her sake.

You will see the larger size photo, if you click on the original photo.

Tomoko Yumedori Kirara Shijimi

<img

<img