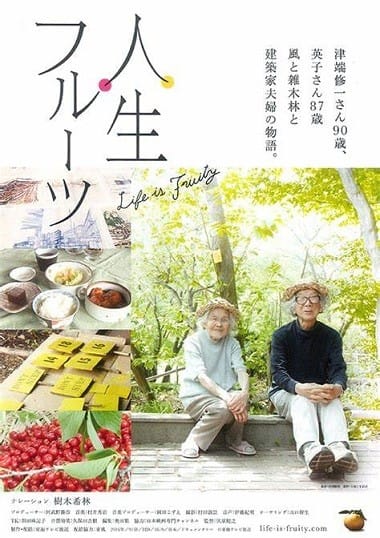

う~ん、理想的な老夫婦像だなぁ~。愛知県春日井市のニュータウンに一隅で典型的なスローライフを実践する津端修一さん、英子さんご夫妻。でも自分が真似るのは無理かなぁ~、と思いながら画面に見入った私だった…。

昨日(1月20日)午後、シアターキノで「人生フルーツ」を観た。

映画では故人となった樹木希林さんの次のようなナレーションが何度か流れた。

風が吹けば、枯葉が落ちる。

枯葉が落ちれば、土が肥える。

土が肥えれば、果実が実る。

こつこつ、ゆっくり。

人生、フルーツ。

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンの一隅。雑木林に囲まれた敷地300坪の一軒の平屋。それは建築家の津端修一さんが、師であるアントニン・レーモンドの自邸に倣って50年前に建てた家です。

敷地内の雑木林で育てた70種の野菜と50種の果実が、妻・英子さんの手で美味しいごちそうに変わります。

刺繍や編み物から機織りまで、何でもこなす英子さん。ふたりは、たがいの名を「さん付け」で呼び合います。長年連れ添った夫婦の暮らしは、細やかな気遣いと工夫に満ちています。「家は、暮らしの宝石箱でなくてはいけない」とは、モダニズムの巨匠ル・コルビュジエの言葉だそうです。

かつて日本住宅公団のエースだった修一さんは、阿佐ヶ谷住宅や多摩平団地などの都市計画に携わってきました。1960年代、風の通り道となる雑木林を残し、自然との共生を目指したニュータウンを計画。けれど、経済優先の時代はそれを許さず、完成したのは理想とはほど遠い無機質な大規模団地。修一さんは、それまでの仕事から距離を置き、自ら手がけたニュータウン(高蔵寺ニュータウン)の隣に土地を買い、家を建て、雑木林を育てはじめました。それから50年、ふたりはコツコツ、ゆっくりと生活する姿をカメラは追い続けました。

二人の手入れが行き届いた雑木林と家庭菜園からはたくさんの果実や野菜が収穫されます。

修一さんは90歳にも関わらず、雑木林や家庭菜園をゆっくりですが、丁寧にお世話します。梯子にも乗り、工具も使い…。

一方の英子さんも前述のとおり、とても器用で、料理も得意です。

二人の間にはゆったりとした空気が流れます。

それはまるで画に描いたようなスローライフの在り様です。

※ スローライフとは、時間や効率、利便性を気にせず、自分の時間にゆとりを持って生活することです。

修一さんの理想を英子さんが敬い、その生活を後押しする姿は、本当に理想的な老夫婦の姿に映ります。

私も津端さんご夫妻を見習いたいなぁ、と画面を見ながら思いましたが、同時に「とても真似できないなぁ」とも思いました。

ただ、教えられたことがあります。老境にいたって、幸せな日々を過ごすにはお互いを敬い、労わり合うことが何より大切なことなんだと、映画は教えてくれたように思います。

良い映画を観たなぁ~、しみじみ思いながらシアターキノを後にしました。