大変化の時にも、

内の奥にある「変わらないもの」をしかと抱きしめるからこそ、

前へと踏み出していけますね。

来年、多分、

我が家が向き合うことになるだろう大変化を前に、

心を整えていきます。

さて、『オールアバウト』さんの方へ、

「アクティブラーニング」についてまとめさせていただきました。

子供が最も学ぶ時とは、

子供が「主体的にエンゲージ」している時。

・子どもの「エンゲージ」レベルを観る大切さ、「アクティブな学習」であるほどその子自身のものとなる

これは、我が家でも、これまで様々な子供さんたちと関わる中でも、

実感してきたことです。

では、子どもが主体的にエンゲージする状態とは、

どんなときに生まれるのでしょう?

その答えのひとつが、

「アクティブラーニング」です。

指導者が前に立ち、講義をし、

それを聞く生徒が、ノートに書き写すといった授業のあり方のみでは、

よほど、その子が興味のあるテーマでない限り、

「子どもが主体的にエンゲージする状態」を維持するのは難しいです。

また、そうした方法で、指導者に言われたことを知識として暗記したとしても、

なかなか、それらの知識を応用したり、生かして何かを創るというところまでは

展開できないままになってしまうもの。

私自身は、将来的には、基本的な知識の習得は、

バーチャルリアリティーなどを用いたオンライン授業にまかせ、

他の生徒と集まるクラスでは、

プロジェクトやディスカッションや体験学習などの「アクティブラーニング」を通して、

それらの「基本的知識」を深め、展開し、応用する、

そんな学習のあり方がいいんじゃないかなあと思っています。

この記事では、

「アクティブラーニング」っていったい何なの?

そして、家庭でできる「アクティブラーニング」のアイデアについて紹介してます。

興味のある方是非どうぞ!

みなさんも一緒に、よりよい学習方法について、

様々なアイデアを考え、試し、実践していきませんか。

今週は、ちょうど

「レゴリーグ」のリサーチプロジェクトの社会見学に出かけましたよ。

子供たちの「レゴリーグチーム」が選んだテーマは、

周辺の海の汚染原因となっている

「ストームウォーターランオフ(雨水が道路上の汚物を川へ流し込む)」についてです。

・日常生活の合間に社会への「当事者意識」が高まる子どもプロジェクト、「世界が広がる」とは?

(雨水が道路上の、油、汚物、ごみ、化学物質などの汚れを

全て川へと押し流す他にも、

街中の雨水が集中し、降水時には川の水量も劇的に増え、

川底や川岸が削られるなどの問題もあります。

川へ流れ込む汚物をなくす&水量を減らすためにはどうしたらいいか?を模索しています。)

ということで、車を1時間ほど走らせ、

「ボルチモア市公共事業省(Baltimore City Department of public work)」を訪ねました。

チームを組んでいる友人家族は、以前も少し書いた理由のため、

・友人の夫さんの回復を祈りつつ子供7人との生活、生死の境に立つとき本当に大切なものが迫ってくる

参加できなかったので、

結局、下3人連れた我が家のみの社会見学となりました。

(友人の夫さん、手術が大成功し回復しつつあります。

今週は友人家族、他国で静養中でした)

事前に連絡を取り合い、

担当して下さった「土木技師(Civil engineer)」の女性Pさんが、

家族のみで現れたちょっと申し訳なさそうな私たちに、

驚くほど親切丁寧にツアーをしてくださいました。

私も「ほー、へー」の連発で、

親子でまさしく

「アクティブ・ラーニング」なひとときでした。

以下、みなさんにもお伝えしたいしたことをまとめさせてください!

家族で社会見学の際、おさえておきたい流れ

1.事前に話し合い、いくつか質問を考えておく

2.他にも何でも思いついたら質問をするよう励ましておく

←「は?」というような質問でもいいからとにかく尋ねてごらんと言っておきます。

自らあれやこれやと質問を考えつくことで、やはり「エンゲージ力」もアップします。

「敏感系の子」は、ジーと観察してばかりでなかなか発言しないということもあるでしょうが、

回数を重ねる内に質問することにも徐々に「慣れて」いきますね。

3.帰り道や、その後も、見学中に聞いた話や体験したことなどについて話し合う

4.何らかの形にまとめる

今回は見学後の連休中、ボードにまとめたり、レゴでモデルを作ったりしましたよ。

今回は、「レゴリーグ」ということで、

よりまとまった形にする必要もあるわけですが、

家庭で出かける分には、前と後に話し合いをするだけでもいいですよね。

「分かった」と本人が思っていても、

言葉にして相手に伝わるよう話したり、書いたりというのは、

また全く違います。

思いを表し、話し言葉書き言葉を使いこなすとてもいい練習になります。

←我が家は、話してまとめるのが苦手キッズなので、なおさらですよ。

将来は、屋根の上に草花を植えるのがメジャーに?未来の街は森がモデル?

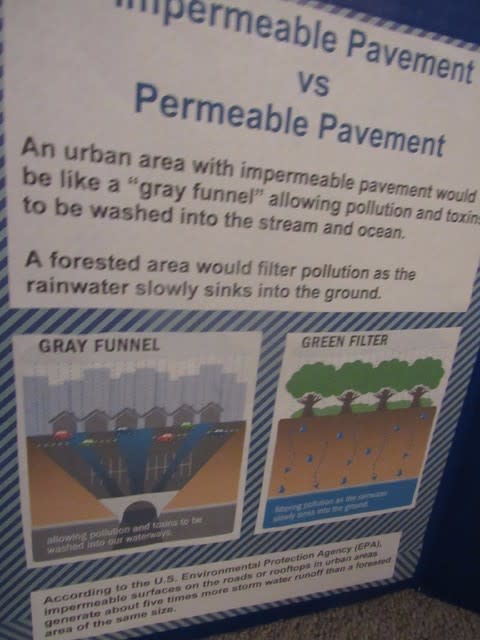

「ストームウォーターランオフ(雨水が道路上の汚れを全て川へと押し流す)」

を防ぐボルチモア市での試みについて、

Pさんが実際に一緒に街を歩いて見せてくださいました。

以前の記事でも紹介した子供たちのチームが注目している

「浸透性舗装」

右が浸透性舗装で、左がコンクリート舗装

ところが、ボルチモアの土地は粘土質なため、

「浸透性舗装」は実用的ではないそうです。

この舗装の下には、パイプが通っていて、

水が排水溝へと運ばれる仕組みになっているとのこと。

「バイオレテンション(生物滞留)」

交差点の角などに、草木を植え、水が流れ込むようにしてあります。

土が道路の雨水を吸い込み草木が育つ、と循環します。

「雨水桶」

屋根の水がガッターを通して桶にたまります。

桶の水は、庭への水やりや庭園の草花を育てるために用いられるそうです。

「緑の屋根」

ビルの屋根の上に、

草木を植えることで、屋根から道路に落ちる水量が減ります。

また、夏は直射日光が和らぎ屋内の気温がおさえられ、

冬は屋内の熱が逃げず気温調整の効果もあります。

Pさん曰く、将来は、ほとんどの建物の屋根に、

草花が植えられることになるだろうとのこと。

「結局、これからの街は、いかに森を真似ることができるかということなんです」とPさん。

森では、葉や枝が雨水を吸い込み地面に落ちる水量を減らし、

そして、土に落ちた雨水は吸収され、草花が育つの助けます。

それが、浸透性のない舗装で固められた街では、

雨水が表面の汚物を全て海へと流し込む仕組みになっているんですね。

こんな感じです。

街は、まさしく左の絵にある「灰色のじょうご」のようなもの。

子供たちはもちろん、私自身も、

このリサーチプロジェクトに関わるまで、

こんな視点で街を眺めたことがありませんでした。

次男は、

レゴで「雨水を有効利用した未来の家」を作ってました。

「浸透性舗装ドライブウェイ」「バイオレテンション」「雨水桶」「緑の屋根」

「私は自分のこの仕事が大好きで、

学んだことを大人や子どもに伝えることも大好きなんです」

とほほ笑むPさん。

街の仕組みを考え、試し、工夫し、創っていく人々。

子供達も、これまで意識することのなかった人々の存在を、

とても身近に感じたようでした。

普段、「知っている」ように思っていることにも、

何層もの「知らないこと」があります。

「アクティブラーニング」の機会は、

普段の身近な場にも溢れているんですね。

そう思うと、何だか、心が躍りませんか?

親子で、普段の生活に、できる範囲で、

「アクティブラーニング」を取り込んでいきたいですね。

さて、感謝祭の連休が終わります。

七面鳥を仕込んで、

皆で手分けして準備した

ディナーでした。

次に、『It Mama』さんへの新しい記事についてまとめますね。

「ある式典」での出来事が、

・ある式典から子育てについて広がる思い1 「この子は育っていく」という視点を持ち続ける

はるか昔のことのように日々あまりにもたくさんのことが起こり続けていますが、

少しずつまとめていきますね。

それではみなさん、新しい週も良い日々を!