阪急梅田では茶屋町口から外に出て阪急古書のまちに向かった。神田の古書街とは比べものにならないが、特色のある古書店が十軒以上ビルの一郭を占めている。その品揃えの豊かなことは古書目録を見ればよく分かる。何軒めにか入った杉本梁江堂で珍しい本を見つけた。理学士田邊尚雄著「増補第二版 最近科学上より見たる音楽の原理」で、奥付には大正八年六月十八日増補第二版発行とあり、発行所は昔懐かしい内田老鶴圃である。

以前私が触れた吉川英史著「日本音楽の歴史」の巻頭に「謹んで本書を 恩師 田辺尚雄先生に捧げ 亡父 吉川友之助の霊前に供える」との献辞がある。また序には「日本音楽史を初めて学校で講義されたのは田辺尚雄先生で、大正十二年國學院大學で開講されたが、東京大学での開講は昭和五年である。その時の聴講学生の一人であった私は、田辺先生の停年ご退職の後を受けて昭和二十一年四月から母校東大で日本音楽史を講じたのを振り出しに、東京音楽学校・お茶の水大学・東京芸術大学・NHK邦楽技能育成会などで講義してきた」とある。その田邊尚雄氏がなんと理学士で、著書の冒頭に理学博士長岡半太郎先生などへと感謝の言葉があるのには驚いた。五百ページを超える大著であるが、後半の「音響の音楽的関係―音階」には支那の音階、日本の音階、西洋の音階が詳しく述べられている。この辺りの知識が私には欠けているので、温故知新を実践せんものと、発行当時の千五百倍の値札をもものとせず手中に収めた。

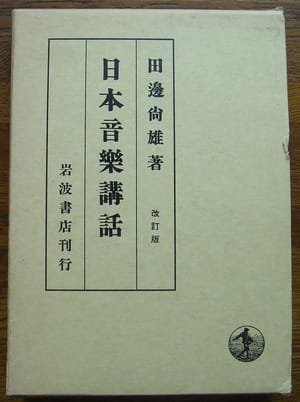

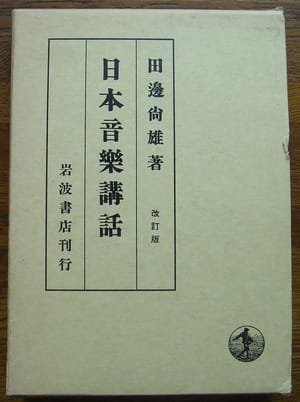

これが縁というのか、次に入った書砦梁山泊でふたたび田邊尚雄氏の著書「改訂版 日本音楽講話」(岩波書店)を見つけた。この本の序に姉妹書として私が今買ったばかりの「最近科学上より見たる音楽の原理」を次のように紹介している。「之は一般に広く音響学及び心理学等の上から、東洋西洋の音楽の組立を研究した書であるが、此の中には日本音楽及び支那音楽の楽律音階の研究が多く記載してある。此の方面の記述は、本書に頗る欠けて居るから、音律のことを知りたいと望む方は、右の書を参考されんことを望む。」

となると「改訂版 日本音楽講話」も手元に置かずばなるまい、ということになった。

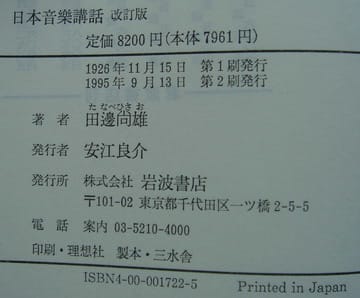

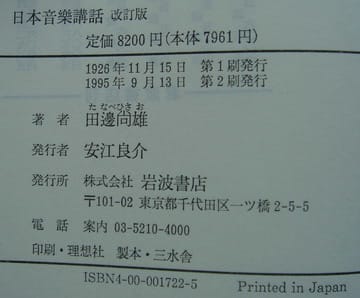

この本の初版は大正八年に同じく岩波書店から発行された。しかし大正十二年九月一日の関東大震災で紙型全部を全焼し絶版になったとのことである。それを大幅に改訂した改訂版として大正十五年に刊行されたのである。しかし私が手に入れたのは本としてはそんなに古くない。外箱の裏には定価8200円と記されている七百ページあまりの大冊である。なんだかちぐはぐだが奥付を見て疑問が氷解した。

第一刷が発行されたのは1926年11月15日、大正天皇崩御を目前にした大正十五年のことなのに、私が手にした第二刷本はそれより七十年経った1995年9月13日に発行されている。七十年前の紙型をそのまま使ったのであろう、印刷内容は大正のままでもちろん旧字旧仮名遣いなのである。覆刻本なら珍しくはないが、これがもし私が想像するように初期の紙型を使っての再刷であるのなら、出版史上注目される出来事であったのではなかろうか。この辺の事情はともかく、パラパラッとめくっているとなかなか刺激的な挿絵が目を引いた。

下の説明に「第一図 婦人の謡曲を罵倒せる漫画」とあって、本文の「私も所々で女子の謡を聞かされたが、耳を傾けるに足るべきものは、日本国中未だ一回も聞いたことがない」とタイアップしているのである。しかしご婦人たるものこれに柳眉を逆立ててはならない。「平安朝及び今日の西洋には、胸から出す声といふことはあるが、謡曲のように腹から出す声といふ言葉はない。その声の出し方は多少不自然である。平安朝音楽の声の出し方の方が自然であって、しかも一層精錬されている。しかしそのために謡曲の声の出し方を批難するのではない。唯かかる東夷流の武威一点張りの声を、本来優美なるべき女子が之を真似て、而も到底その妙に達せず、苦しまぎれに叫んでいるのを聞くと実に不快に堪えない。それのみならず実に勿体ない話である」、と筋道を立てて説かれているので自然と頷くことであろう。

「此の書は日本音楽に関する種々の事柄を了解せしめ、以て日本の従来の音楽に就いて正しい知識を得せしめ、従って一層面白く之を味はしむるに至らしめようとするのが目的である。」の一文でこの本が始まる。読み進めるのが大いに楽しみになってきた。私のこの古めかしい文体のブラッシュアップにもなりそうである。

古書のまちでたっぷり時間を過ごし、腹ごしらえのあとはヨドバシに直行した。

以前私が触れた吉川英史著「日本音楽の歴史」の巻頭に「謹んで本書を 恩師 田辺尚雄先生に捧げ 亡父 吉川友之助の霊前に供える」との献辞がある。また序には「日本音楽史を初めて学校で講義されたのは田辺尚雄先生で、大正十二年國學院大學で開講されたが、東京大学での開講は昭和五年である。その時の聴講学生の一人であった私は、田辺先生の停年ご退職の後を受けて昭和二十一年四月から母校東大で日本音楽史を講じたのを振り出しに、東京音楽学校・お茶の水大学・東京芸術大学・NHK邦楽技能育成会などで講義してきた」とある。その田邊尚雄氏がなんと理学士で、著書の冒頭に理学博士長岡半太郎先生などへと感謝の言葉があるのには驚いた。五百ページを超える大著であるが、後半の「音響の音楽的関係―音階」には支那の音階、日本の音階、西洋の音階が詳しく述べられている。この辺りの知識が私には欠けているので、温故知新を実践せんものと、発行当時の千五百倍の値札をもものとせず手中に収めた。

これが縁というのか、次に入った書砦梁山泊でふたたび田邊尚雄氏の著書「改訂版 日本音楽講話」(岩波書店)を見つけた。この本の序に姉妹書として私が今買ったばかりの「最近科学上より見たる音楽の原理」を次のように紹介している。「之は一般に広く音響学及び心理学等の上から、東洋西洋の音楽の組立を研究した書であるが、此の中には日本音楽及び支那音楽の楽律音階の研究が多く記載してある。此の方面の記述は、本書に頗る欠けて居るから、音律のことを知りたいと望む方は、右の書を参考されんことを望む。」

となると「改訂版 日本音楽講話」も手元に置かずばなるまい、ということになった。

この本の初版は大正八年に同じく岩波書店から発行された。しかし大正十二年九月一日の関東大震災で紙型全部を全焼し絶版になったとのことである。それを大幅に改訂した改訂版として大正十五年に刊行されたのである。しかし私が手に入れたのは本としてはそんなに古くない。外箱の裏には定価8200円と記されている七百ページあまりの大冊である。なんだかちぐはぐだが奥付を見て疑問が氷解した。

第一刷が発行されたのは1926年11月15日、大正天皇崩御を目前にした大正十五年のことなのに、私が手にした第二刷本はそれより七十年経った1995年9月13日に発行されている。七十年前の紙型をそのまま使ったのであろう、印刷内容は大正のままでもちろん旧字旧仮名遣いなのである。覆刻本なら珍しくはないが、これがもし私が想像するように初期の紙型を使っての再刷であるのなら、出版史上注目される出来事であったのではなかろうか。この辺の事情はともかく、パラパラッとめくっているとなかなか刺激的な挿絵が目を引いた。

下の説明に「第一図 婦人の謡曲を罵倒せる漫画」とあって、本文の「私も所々で女子の謡を聞かされたが、耳を傾けるに足るべきものは、日本国中未だ一回も聞いたことがない」とタイアップしているのである。しかしご婦人たるものこれに柳眉を逆立ててはならない。「平安朝及び今日の西洋には、胸から出す声といふことはあるが、謡曲のように腹から出す声といふ言葉はない。その声の出し方は多少不自然である。平安朝音楽の声の出し方の方が自然であって、しかも一層精錬されている。しかしそのために謡曲の声の出し方を批難するのではない。唯かかる東夷流の武威一点張りの声を、本来優美なるべき女子が之を真似て、而も到底その妙に達せず、苦しまぎれに叫んでいるのを聞くと実に不快に堪えない。それのみならず実に勿体ない話である」、と筋道を立てて説かれているので自然と頷くことであろう。

「此の書は日本音楽に関する種々の事柄を了解せしめ、以て日本の従来の音楽に就いて正しい知識を得せしめ、従って一層面白く之を味はしむるに至らしめようとするのが目的である。」の一文でこの本が始まる。読み進めるのが大いに楽しみになってきた。私のこの古めかしい文体のブラッシュアップにもなりそうである。

古書のまちでたっぷり時間を過ごし、腹ごしらえのあとはヨドバシに直行した。