「後の月」を琴譜を意識して唄うと、どうもプッツンプッツンになるところが多い。その大きな原因は私の唄い方にあると思う。私の唄い方は起伏や装飾を極力排しているので単純そのものである。声をまわして「間」を上手に埋めると唄が素直に流れるが、「雌鳥歌えば家滅ぶ」とは今は昔、「雄鳥歌えば家乱る」のご時世で私はひたすら静かに唄うので「間」がもたないのである。それならそれで身にあった流れを作り出すつもりで唄い方に試行錯誤を繰り返しているところである。

ついでにもう一つ、一弦琴を習い始めてからずっと悩まされていることがある。鼻濁音なのである。「後の月」でも

初冬の たそがれ寒き・・・

の「たそがれ」に入ると途端にお師匠さんにストップをかけられる。「が」の発音よろしからず、なのである。「んが」「んが」「んが」・・・を繰り返しても自分でちゃんと発音できているのかどうか自信がない。唄いはじめからその「が」を意識すると俄然唄がぎこちなくなる。お師匠さんは私の「が」では詞が汚くなると言われるが、私に言わせると「んが」なんてクイーンズ・イングリッシュでもあるまいに、なのである。その善し悪しの違いが分からないからつい意識せずに唄い、そしてストップをかけられる。その繰り返しなのである。ところがWikipediaで「鼻濁音」を調べるとなんと私には嬉しい記述があった。

まず「鼻濁音」を《日本語にあって、濁音の子音(有声破裂音)を発音するとき鼻に音を抜くものを言う》と説明している。そしてNHKのアナウンサーが鼻濁音の発音訓練を受けるとの説明があって、このように続く。

《ただし話し手によっては鼻濁音を持たない。大別すれば、日常的に鼻濁音を使うのは共通語の基盤となった東京方言が話される地域を中心として東日本から以北に拡がっており、一方で四国や中国地方以西の地域ではほとんど使われない。ただし、もちろん両親、特に母親の出身地の違いや周囲の環境など様々な原因による個人差は存在する。昨今では東京周辺でも、中年より下の世代では多くが鼻濁音を使わなく(あるいは「使えなく」)なってきており、若者に於いてはそれが特に著しい。(中略)これは全国的な傾向で、鼻濁音は現在、日本語から失われてゆく方向にあるようである。》(強調は引用者)

「なーんだ」と思った。お師匠さんは東京生まれ、鼻濁音がお得意なのは当たり前なのだ。ところが私は播州生まれだからもともと鼻濁音とは縁がない。鼻濁音は私にとっては美容成形のようなものである。こだわることもあるまいと思うようになった。さて鼻濁音を意識せずに唄ったこの再演、出来はどうなんだろう。

追記(2月27日)

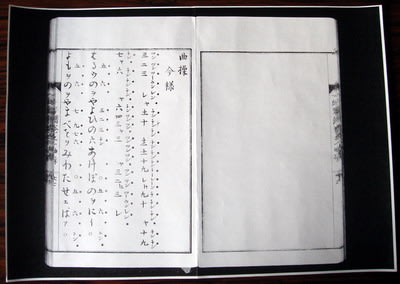

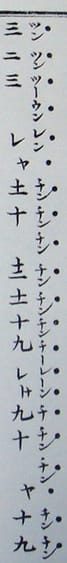

清虚洞琴譜による演奏に差し替えた。

ついでにもう一つ、一弦琴を習い始めてからずっと悩まされていることがある。鼻濁音なのである。「後の月」でも

初冬の たそがれ寒き・・・

の「たそがれ」に入ると途端にお師匠さんにストップをかけられる。「が」の発音よろしからず、なのである。「んが」「んが」「んが」・・・を繰り返しても自分でちゃんと発音できているのかどうか自信がない。唄いはじめからその「が」を意識すると俄然唄がぎこちなくなる。お師匠さんは私の「が」では詞が汚くなると言われるが、私に言わせると「んが」なんてクイーンズ・イングリッシュでもあるまいに、なのである。その善し悪しの違いが分からないからつい意識せずに唄い、そしてストップをかけられる。その繰り返しなのである。ところがWikipediaで「鼻濁音」を調べるとなんと私には嬉しい記述があった。

まず「鼻濁音」を《日本語にあって、濁音の子音(有声破裂音)を発音するとき鼻に音を抜くものを言う》と説明している。そしてNHKのアナウンサーが鼻濁音の発音訓練を受けるとの説明があって、このように続く。

《ただし話し手によっては鼻濁音を持たない。大別すれば、日常的に鼻濁音を使うのは共通語の基盤となった東京方言が話される地域を中心として東日本から以北に拡がっており、一方で四国や中国地方以西の地域ではほとんど使われない。ただし、もちろん両親、特に母親の出身地の違いや周囲の環境など様々な原因による個人差は存在する。昨今では東京周辺でも、中年より下の世代では多くが鼻濁音を使わなく(あるいは「使えなく」)なってきており、若者に於いてはそれが特に著しい。(中略)これは全国的な傾向で、鼻濁音は現在、日本語から失われてゆく方向にあるようである。》(強調は引用者)

「なーんだ」と思った。お師匠さんは東京生まれ、鼻濁音がお得意なのは当たり前なのだ。ところが私は播州生まれだからもともと鼻濁音とは縁がない。鼻濁音は私にとっては美容成形のようなものである。こだわることもあるまいと思うようになった。さて鼻濁音を意識せずに唄ったこの再演、出来はどうなんだろう。

追記(2月27日)

清虚洞琴譜による演奏に差し替えた。