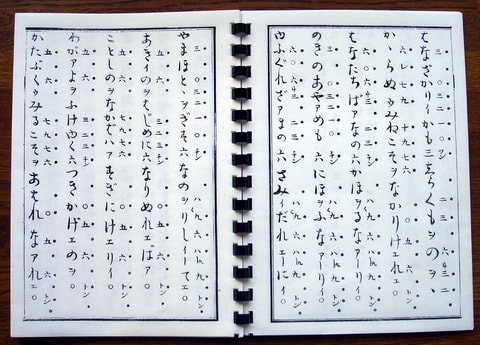

詞 不詳

曲 真鍋豊平

春は吉野の 白雲も 花とみへけり 音羽山

卯の花になく ほととぎす 初音ゆかしも

龍田山 秋は紅葉の 色こきに

妻恋ふ鹿の 声すなり

冬は鞍馬の 峰の雪

さゆるふすまも 忘れつつ 眺めやるこそ あはれなれ

かぞふれば かぞふれば

春夏秋も 冬もみな 一年ながら おもしろや

「四季山」を譜から離れてもなんとか奏でられるようになった。せっかく時間をかけて会得したことだから、あとは忘れないように一日に一度でも浚ってみるつもりでいる。譜がなくても即座に弾ける曲をせめて五、六曲ぐらいは持ちたいものである。これまでも年に一度の演奏会で演奏する曲はほぼ覚えていたが、それでも譜を開いていると安心感があった。それをも止めての独り立ちで、いわばようやく這い這いの赤ん坊からよちよち歩きの幼児になったようなものである。立ち上がったおかげで今まで見えなかったことが視野に入るようになった。しかし見えるということとそれを演奏に反映させることは別物で、だから面白い。

今朝の演奏を前回と同じく前半と後半に分けてアップロードした。この演奏自体、声の調子を別にして直したい所が少なくとも数カ所ある。多分一生かかってもこれの繰り返しなんだろう。

曲 真鍋豊平

春は吉野の 白雲も 花とみへけり 音羽山

卯の花になく ほととぎす 初音ゆかしも

龍田山 秋は紅葉の 色こきに

妻恋ふ鹿の 声すなり

冬は鞍馬の 峰の雪

さゆるふすまも 忘れつつ 眺めやるこそ あはれなれ

かぞふれば かぞふれば

春夏秋も 冬もみな 一年ながら おもしろや

「四季山」を譜から離れてもなんとか奏でられるようになった。せっかく時間をかけて会得したことだから、あとは忘れないように一日に一度でも浚ってみるつもりでいる。譜がなくても即座に弾ける曲をせめて五、六曲ぐらいは持ちたいものである。これまでも年に一度の演奏会で演奏する曲はほぼ覚えていたが、それでも譜を開いていると安心感があった。それをも止めての独り立ちで、いわばようやく這い這いの赤ん坊からよちよち歩きの幼児になったようなものである。立ち上がったおかげで今まで見えなかったことが視野に入るようになった。しかし見えるということとそれを演奏に反映させることは別物で、だから面白い。

今朝の演奏を前回と同じく前半と後半に分けてアップロードした。この演奏自体、声の調子を別にして直したい所が少なくとも数カ所ある。多分一生かかってもこれの繰り返しなんだろう。