朝日朝刊の記事である。

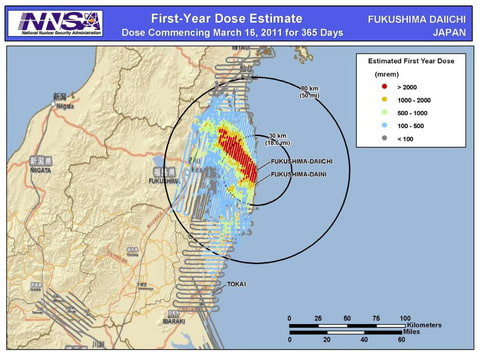

実は福島第1原発:警戒区域に高齢者の残留を認めるべきでは?で米国エネルギー省が4月18日に発表した実測データにもとづく図表を引用した際に、日本側にも実測データがあるはずと探したが、目についたのは文科省の「福島第一原子力発電所の20Km以遠のモニタリング結果」で、20キロ圏内のデータは無かった。今回そのデータが公表されたということなので文科省のホームページを開いてみたが、この小文を書いている今、そのデータは見当たらない。「国民のみなさまへ」と呼びかけておりながら、まずはマスメディアに対してのみ公表したとしか考えられない。この時代にそぐわない姿勢を即刻改めて、基本データはマスメディアと一般国民を問わず同時に公表すべきである。

文科省の下手な言い訳はともかく、もともと20キロ圏内でも毎日データ収集を行い、その結果を国民にただちに公表すべきなのである。しかし現状では朝日の記事に従わざるをえない。いずれにせよこれらのデータにより福島第1原発:警戒区域に高齢者の残留を認めるべきでは?で《最高吸収線量の値が分からない20ミリシーベルトを超える地域以外では、30キロ圏内でも現在の状況が続く限り、放射能にことさら怯えなくてもよさそうである》と述べた最高吸収線量の値が見えてきた。屋外に1日8時間いたと仮定しての年間被曝線量ではあるが、半径3キロあたりに579ミリシーベルトの地点がありこれが最高測定値になっている。10キロ圏内では260ミリシーベルト前後の地点が何カ所も存在する。一方、年間被曝量が20ミリシーベルト以下の地点も存在するが、全般的に10キロ圏以内は日常生活に向いていないと言える。それに加えて、たとえ10~20キロ圏であろうと米国エネルギー省の調査で20ミリシーベルトを超える地域でも、これは第一原発から北西に延びる地帯になるが、日常生活はやはり無理であろう。しかしそれ以外、年間20ミリシーベルトを超えない地域で、もし高齢者が家に残留を希望するのであればそれを認めるべきであると主張したが、それに関連した朝日朝刊の次の記事が目についた。

一点を除いてはまったくその通りと同感である。その一点とは、将来的にはではなくて、即刻対応すべきなのである。現場をよく知る地方自治体首長の英断を期待したい。

追記(4月22日)

福島第一原子力発電所20km圏内の空間放射線量率の測定結果は

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305283.htm

からアクセス出来た。文科省のホームページから素直にアクセス出来るようにしてほしかった。

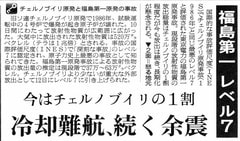

20キロ圏、汚染に濃淡 文科省、128地点の線量公表

文部科学省は21日、警戒区域となる福島第一原発から20キロ圏内の大気中の放射線量の調査結果を発表した。原発から3キロ付近では、毎時100マイクロシーベルトを超える地点があった。年間の被曝(ひばく)線量に換算すると、100ミリシーベルトを超える可能性がある地域が1割を超えていた一方で、避難区域の目安となる年間被曝線量が20ミリシーベルトに達しない地点も半数近くあった。

今回の線量調査は、住民の一時帰宅が可能か判断するために、文科省が東京電力などと協力して行った。20キロ圏内の9市町村を対象に、3月30日~4月2日に50地点、4月18日~19日に128地点で計測器を載せた車を走らせて測った。

(中略)

文科省は最初の調査後、結果を公表していなかった。その理由について「調査地点などデータが足りず、混乱を生じる恐れがあると考えた」とした。

文部科学省は21日、警戒区域となる福島第一原発から20キロ圏内の大気中の放射線量の調査結果を発表した。原発から3キロ付近では、毎時100マイクロシーベルトを超える地点があった。年間の被曝(ひばく)線量に換算すると、100ミリシーベルトを超える可能性がある地域が1割を超えていた一方で、避難区域の目安となる年間被曝線量が20ミリシーベルトに達しない地点も半数近くあった。

今回の線量調査は、住民の一時帰宅が可能か判断するために、文科省が東京電力などと協力して行った。20キロ圏内の9市町村を対象に、3月30日~4月2日に50地点、4月18日~19日に128地点で計測器を載せた車を走らせて測った。

(中略)

文科省は最初の調査後、結果を公表していなかった。その理由について「調査地点などデータが足りず、混乱を生じる恐れがあると考えた」とした。

実は福島第1原発:警戒区域に高齢者の残留を認めるべきでは?で米国エネルギー省が4月18日に発表した実測データにもとづく図表を引用した際に、日本側にも実測データがあるはずと探したが、目についたのは文科省の「福島第一原子力発電所の20Km以遠のモニタリング結果」で、20キロ圏内のデータは無かった。今回そのデータが公表されたということなので文科省のホームページを開いてみたが、この小文を書いている今、そのデータは見当たらない。「国民のみなさまへ」と呼びかけておりながら、まずはマスメディアに対してのみ公表したとしか考えられない。この時代にそぐわない姿勢を即刻改めて、基本データはマスメディアと一般国民を問わず同時に公表すべきである。

文科省の下手な言い訳はともかく、もともと20キロ圏内でも毎日データ収集を行い、その結果を国民にただちに公表すべきなのである。しかし現状では朝日の記事に従わざるをえない。いずれにせよこれらのデータにより福島第1原発:警戒区域に高齢者の残留を認めるべきでは?で《最高吸収線量の値が分からない20ミリシーベルトを超える地域以外では、30キロ圏内でも現在の状況が続く限り、放射能にことさら怯えなくてもよさそうである》と述べた最高吸収線量の値が見えてきた。屋外に1日8時間いたと仮定しての年間被曝線量ではあるが、半径3キロあたりに579ミリシーベルトの地点がありこれが最高測定値になっている。10キロ圏内では260ミリシーベルト前後の地点が何カ所も存在する。一方、年間被曝量が20ミリシーベルト以下の地点も存在するが、全般的に10キロ圏以内は日常生活に向いていないと言える。それに加えて、たとえ10~20キロ圏であろうと米国エネルギー省の調査で20ミリシーベルトを超える地域でも、これは第一原発から北西に延びる地帯になるが、日常生活はやはり無理であろう。しかしそれ以外、年間20ミリシーベルトを超えない地域で、もし高齢者が家に残留を希望するのであればそれを認めるべきであると主張したが、それに関連した朝日朝刊の次の記事が目についた。

放射線医学総合研究所医療被ばく研究プロジェクトリーダーの島田義也さんは「被曝線量が20ミリシーベルト程度だと、がんになるリスクはほとんどない。お年寄りは、被曝によるがんリスクより、避難するストレスの方が健康に与える影響は大きい。線量だけでなく、将来的には社会、経済的、心理的な要因も考慮して、柔軟に対応すべきだ」と話している。

一点を除いてはまったくその通りと同感である。その一点とは、将来的にはではなくて、即刻対応すべきなのである。現場をよく知る地方自治体首長の英断を期待したい。

追記(4月22日)

福島第一原子力発電所20km圏内の空間放射線量率の測定結果は

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305283.htm

からアクセス出来た。文科省のホームページから素直にアクセス出来るようにしてほしかった。