こんにちは。

12月4日に行われました、北條民雄「いのちの初夜」読書会についてご報告いたします。

司会は三年長谷川です。

「いのちの初夜」は昭和11年2月、「文学界」にて発表された北條民雄の文学界賞受賞作です。発表を手引きした川端康成によって、「最初の一夜」から「いのちの初夜」に改題されています。同年12月には創元社刊の同名の短篇集に収録されました。

ハンセン病患者である作者が書いたこの作品は文壇に衝撃を与え、多くの議論を呼びました。ハンセン病患者が書いた〈癩文学〉であることは、発表当時から作品の受容に大きく関わっていたようです。しかし作者自身は〈癩文学〉というレッテルを酷く忌み嫌っていました。

読書会ではまず、同時代評から先行論まで多くの論で言及されていた〈リアリティ〉の問題について話し合いました。生きるか死ぬかという、人間誰しもに関わる普遍的な問題が描かれている点にリアリティを感じるという意見が出ました。それに対し、本作で描かれている生死の問題はあくまでハンセン病問題に基づいたものであることを抜きにしては語れないという意見が出ました。

先生からは、さまざまな病気の中でも、ハンセン病は社会的な差別の背景を背負っている特殊な病気であることを理解しなくてはならないというご意見をいただきました。ハンセン病差別の歴史を知らなければ、例えば夢の場面についての深い理解には至りません。また、主人公が当事者であることによって患者に対して容赦のない視線が書きえた、それがリアリティを生み出しているというご意見をいただきました。作中には主人公の差別意識がありありと描かれていますが、その差別意識は自分もいつかそうなるかも知れないという恐怖に立脚したものであり、他人事ではありえないものです。それが作品に生々しいリアリティを与えていると考えられます。

また、先生からは過剰な自粛の危険性についてのお話もいただきました。過剰な自粛により、実際にあった差別の歴史が隠蔽され、その結果新たな差別を生んでしまう危険性があるとおっしゃいました。その点において、作者の意には反することかも知れませんが、本作はハンセン病差別の歴史を物語として後世に残すという意義を有していると思います。

次に、差別する側の心理を否定しない点において本作は特異だという意見が出ました。それに関しては、差別されて仕方がないものという意識が患者自身にあったという歴史的背景を考慮に入れなくてはならないと思います。今を生きる私たちは、差別を受けて当然な病気などないことを忘れてはならないでしょう。

また、患者たちの醜悪な姿だけでなく、牧歌的な日常の美しさが書き込まれている点に目を向けなければならないという先生のご意見をいただきました。女性への興味や情欲など、卑近な感情も書き込まれているという点に好感を持てたという意見も出ました。

また、義眼の場面の衝撃についての意見が出ました。尾田が義眼について言葉少ななことによって強調される恐怖、美しい方の目が偽物であったという反転の恐怖などについて話し合いました。

佐柄木が義眼をすることで人相に執着していることは、〈いのちの理論〉との矛盾なのではないかという意見も出ました。〈いのちの理論〉は強がりであり、佐柄木にさえも到達し得ない地点であるのではないか。出来ないことを前提にしてもそれに縋らずにいられない姿が、佐柄木の不気味さのひとつの要因なのではないか。

他に、佐柄木の言葉が絶対視されない点についての意見が出ました。佐柄木の世界は結末で「到達」すべきものとして提示されていますが、〈いのちの理論〉を佐柄木が語る場面では「この男は狂つてゐるのではないか」と尾田に疑われます。尾田と佐柄木は相互に相対化され、絶対的なものとしては語られない点がこの作品の深みを持たせていると思います。

しかし、佐柄木の思想はこの先生きていくことを表明する点において尾田より一歩先んじており、その思想を肯定する結末となっている点は見落としてはならないでしょう。

また、先生からは「最初の一夜」から「いのちの初夜」への改題によって、尾田の視点から佐柄木の考えに重点が置かれる結果となったことをご指摘いただきました。

次に、三人称に仮構した一人称小説である点について話し合いました。これは、三人称にすることによって、主人公を作者から突き放し、あくまで虚構作品であることを強調する必要があったのではないかと推測できます。しかし、その甲斐虚しく、本作は私小説的作品として受容されることとなります。

また、尾田だけでなく佐柄木も作者の分身であったのではないかと考えられます。それは、佐柄木が小説を書く人物、書かずにはおられない人物として形象化されている点から推測できます。

先生からは、当時のハンセン病患者たちにとって、書くことは残された出来うる自由のひとつであり、固有の悲しみを社会化することによる救済を得られるものであったとご指摘いただきました。

また、文学研究における姿勢についても話し合いました。近年、私たちが生きる社会に問題提起を投げかけるものとして作品を価値づける、社会学的アプローチが文学研究の一部として認知されてきています。先生からは、作品を詳細に読み解いた上で社会に対しての意義づけをしていく文学研究がこれからは要請されるのではないかという意見をいただきました。

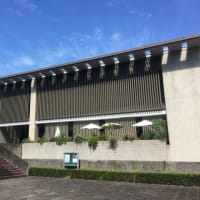

司会者は今回、国立ハンセン病資料館に赴き、ハンセン病についての歴史を学んでから読書会に臨みました。写真は多磨全生園で見た夕日です。作品が書かれた社会的背景を知ってから作品を読むことは、作品のより深い理解につながるのではないかと思います。

今回は、作品の読解だけでなく、今までの研究会の活動で等閑視されがちであった社会背景の理解の重要性に気付くことのできた、有意義な読書会になったと思います。

次回は志賀直哉「灰色の月」研究発表です。

12月4日に行われました、北條民雄「いのちの初夜」読書会についてご報告いたします。

司会は三年長谷川です。

「いのちの初夜」は昭和11年2月、「文学界」にて発表された北條民雄の文学界賞受賞作です。発表を手引きした川端康成によって、「最初の一夜」から「いのちの初夜」に改題されています。同年12月には創元社刊の同名の短篇集に収録されました。

ハンセン病患者である作者が書いたこの作品は文壇に衝撃を与え、多くの議論を呼びました。ハンセン病患者が書いた〈癩文学〉であることは、発表当時から作品の受容に大きく関わっていたようです。しかし作者自身は〈癩文学〉というレッテルを酷く忌み嫌っていました。

読書会ではまず、同時代評から先行論まで多くの論で言及されていた〈リアリティ〉の問題について話し合いました。生きるか死ぬかという、人間誰しもに関わる普遍的な問題が描かれている点にリアリティを感じるという意見が出ました。それに対し、本作で描かれている生死の問題はあくまでハンセン病問題に基づいたものであることを抜きにしては語れないという意見が出ました。

先生からは、さまざまな病気の中でも、ハンセン病は社会的な差別の背景を背負っている特殊な病気であることを理解しなくてはならないというご意見をいただきました。ハンセン病差別の歴史を知らなければ、例えば夢の場面についての深い理解には至りません。また、主人公が当事者であることによって患者に対して容赦のない視線が書きえた、それがリアリティを生み出しているというご意見をいただきました。作中には主人公の差別意識がありありと描かれていますが、その差別意識は自分もいつかそうなるかも知れないという恐怖に立脚したものであり、他人事ではありえないものです。それが作品に生々しいリアリティを与えていると考えられます。

また、先生からは過剰な自粛の危険性についてのお話もいただきました。過剰な自粛により、実際にあった差別の歴史が隠蔽され、その結果新たな差別を生んでしまう危険性があるとおっしゃいました。その点において、作者の意には反することかも知れませんが、本作はハンセン病差別の歴史を物語として後世に残すという意義を有していると思います。

次に、差別する側の心理を否定しない点において本作は特異だという意見が出ました。それに関しては、差別されて仕方がないものという意識が患者自身にあったという歴史的背景を考慮に入れなくてはならないと思います。今を生きる私たちは、差別を受けて当然な病気などないことを忘れてはならないでしょう。

また、患者たちの醜悪な姿だけでなく、牧歌的な日常の美しさが書き込まれている点に目を向けなければならないという先生のご意見をいただきました。女性への興味や情欲など、卑近な感情も書き込まれているという点に好感を持てたという意見も出ました。

また、義眼の場面の衝撃についての意見が出ました。尾田が義眼について言葉少ななことによって強調される恐怖、美しい方の目が偽物であったという反転の恐怖などについて話し合いました。

佐柄木が義眼をすることで人相に執着していることは、〈いのちの理論〉との矛盾なのではないかという意見も出ました。〈いのちの理論〉は強がりであり、佐柄木にさえも到達し得ない地点であるのではないか。出来ないことを前提にしてもそれに縋らずにいられない姿が、佐柄木の不気味さのひとつの要因なのではないか。

他に、佐柄木の言葉が絶対視されない点についての意見が出ました。佐柄木の世界は結末で「到達」すべきものとして提示されていますが、〈いのちの理論〉を佐柄木が語る場面では「この男は狂つてゐるのではないか」と尾田に疑われます。尾田と佐柄木は相互に相対化され、絶対的なものとしては語られない点がこの作品の深みを持たせていると思います。

しかし、佐柄木の思想はこの先生きていくことを表明する点において尾田より一歩先んじており、その思想を肯定する結末となっている点は見落としてはならないでしょう。

また、先生からは「最初の一夜」から「いのちの初夜」への改題によって、尾田の視点から佐柄木の考えに重点が置かれる結果となったことをご指摘いただきました。

次に、三人称に仮構した一人称小説である点について話し合いました。これは、三人称にすることによって、主人公を作者から突き放し、あくまで虚構作品であることを強調する必要があったのではないかと推測できます。しかし、その甲斐虚しく、本作は私小説的作品として受容されることとなります。

また、尾田だけでなく佐柄木も作者の分身であったのではないかと考えられます。それは、佐柄木が小説を書く人物、書かずにはおられない人物として形象化されている点から推測できます。

先生からは、当時のハンセン病患者たちにとって、書くことは残された出来うる自由のひとつであり、固有の悲しみを社会化することによる救済を得られるものであったとご指摘いただきました。

また、文学研究における姿勢についても話し合いました。近年、私たちが生きる社会に問題提起を投げかけるものとして作品を価値づける、社会学的アプローチが文学研究の一部として認知されてきています。先生からは、作品を詳細に読み解いた上で社会に対しての意義づけをしていく文学研究がこれからは要請されるのではないかという意見をいただきました。

司会者は今回、国立ハンセン病資料館に赴き、ハンセン病についての歴史を学んでから読書会に臨みました。写真は多磨全生園で見た夕日です。作品が書かれた社会的背景を知ってから作品を読むことは、作品のより深い理解につながるのではないかと思います。

今回は、作品の読解だけでなく、今までの研究会の活動で等閑視されがちであった社会背景の理解の重要性に気付くことのできた、有意義な読書会になったと思います。

次回は志賀直哉「灰色の月」研究発表です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます