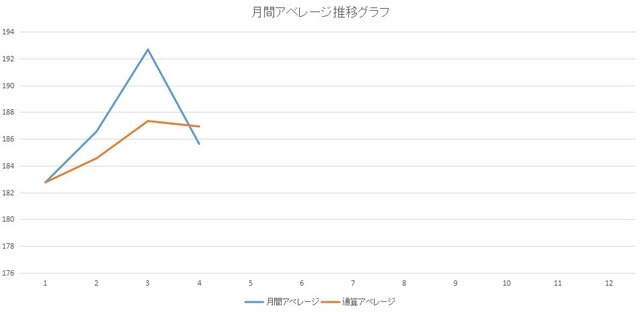

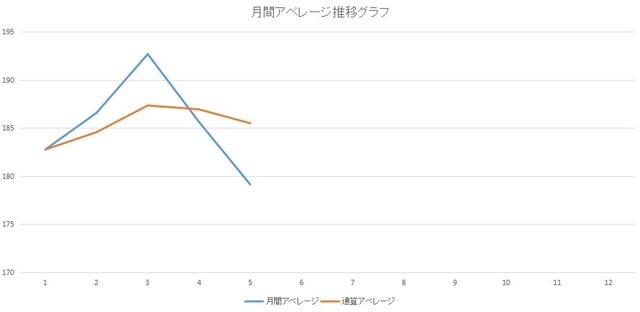

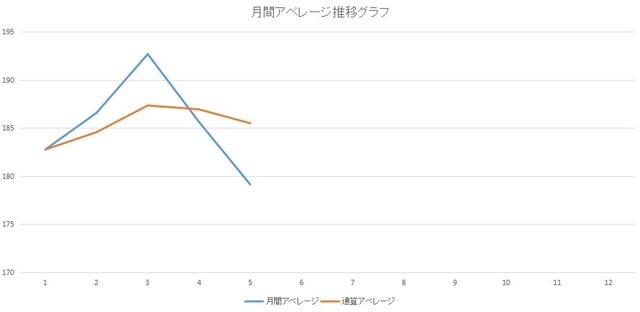

試合アベレージは182.75⇒186.57⇒192.67⇒185.62⇒179.12と4ヶ月連続キープしていた180超えをとうとう割り込んでしまいました。本日の試合で4ゲームアベレージが188.50以上であれば何とか180以上とすることができるので勢い込んで臨んだたのですが174.00と返り討ちにあってしまいました。残念無念!!!

この大幅ダウンの原因は参加19試合中プラスとなったのがたったの1試合しかなかったことでしょう。アニマルパターンなどの難しいパターンでスコアを落とすので、比較的取れるところでハイスコアを採っておかねばなりません。その取るべきところでワーストアベレージ:150.00(ワーストゲーム:131)と惨憺たる状況でした。おまけに160台も3試合ありました。

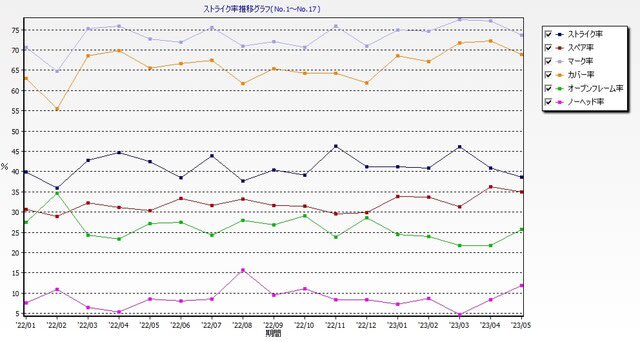

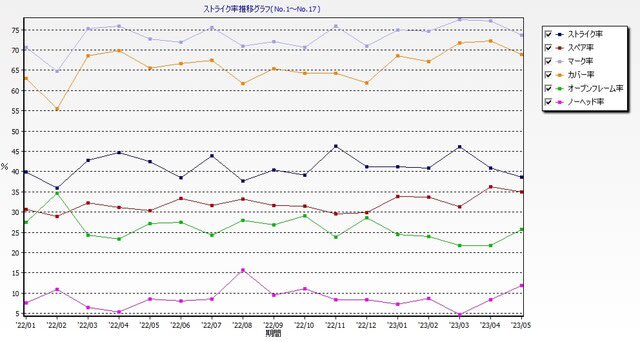

ノーヘッド率:7.2⇒8.7⇒4.7⇒8.4⇒11.9と急増しております。

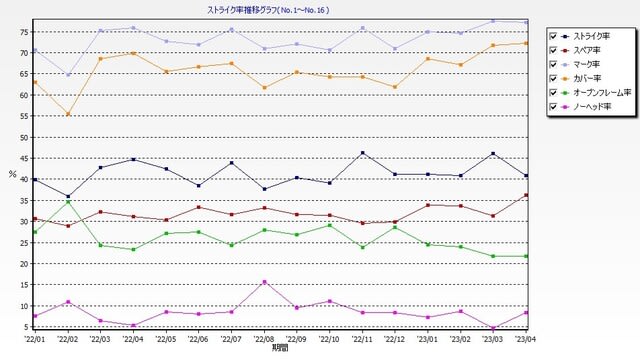

ストライク率:41.2⇒40.8⇒46.1⇒40.9⇒38.7とこれも大幅ダウンしております。

オープンフレーム率:24.5⇒24.0⇒21.7⇒21.8⇒25.7とワースト水準にあります。

グラフにはありませんが、

スプリット率:7.6⇒6.8⇒8.3⇒7.5⇒9.2とこれも大幅アップしてしまいました。

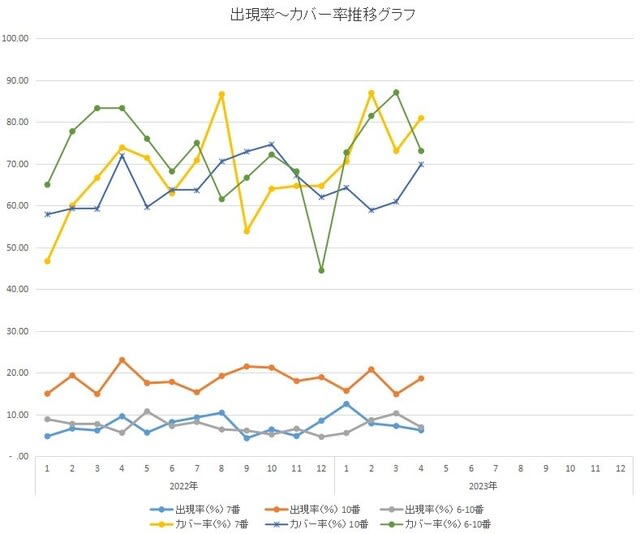

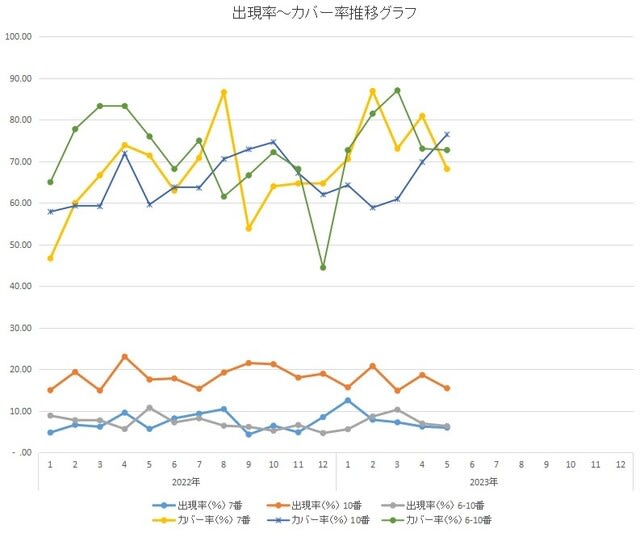

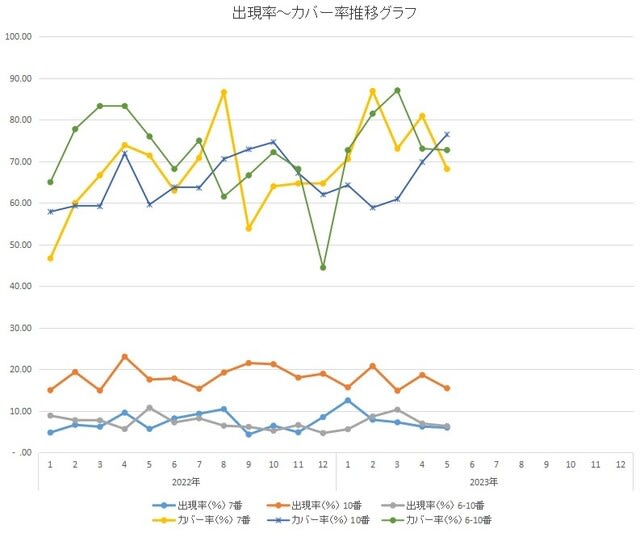

7番ピンカバー率:73.07⇒80.95⇒ 68.18 と大幅ダウンです。

10ピンカバー率:58.88⇒60.93⇒69.86⇒76.47 と上昇基調です。

6-10番ピンカバー率:87.09⇒73.07⇒72.72とやや低下してしまいました。

ノーヘッド率が大幅にアップしたことがオープンフレームの増加に繋がってアベレージを落としている最大の要因です。スプリット率の増加もポケットヒットはしたものの、厚かったり薄かったり、入射角が良くなかったりといったことが多くなったからだと考えられます。これはオイルが読めていないことと変化にアジャストが出来ていないということに尽きると思います。

これを一気に改善する方法は無いように思いますが、頭から湯気を出すくらいに考えながら一球一球投げるようにしていこうと思っております。

今月の結果でかなり落ち込んでおりますが、10ピンカバー率のアップは唯一の救いであります。さあ明日から6月です。気分を一新して頑張りたいと思っております。

<ストライク率推移グラフ>

<個別ピンカバー率推移グラフ>

<月間アベレージ推移グラフ>

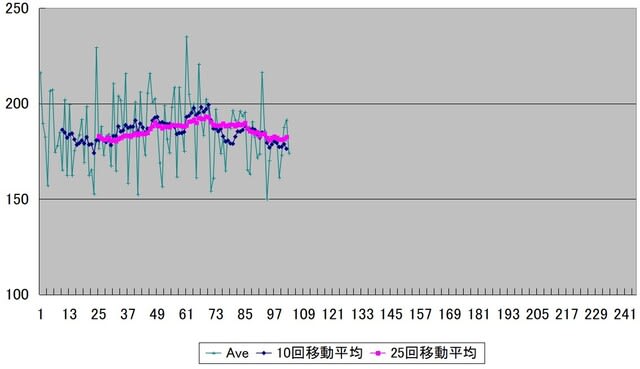

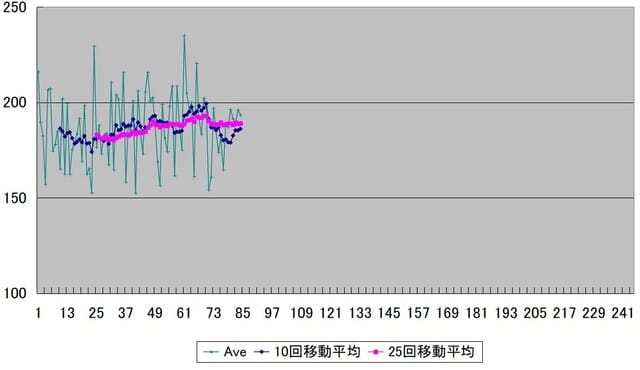

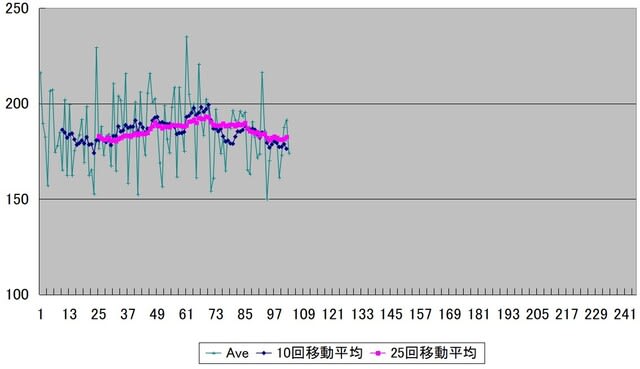

<毎試合アベレージ推移グラフ>

この大幅ダウンの原因は参加19試合中プラスとなったのがたったの1試合しかなかったことでしょう。アニマルパターンなどの難しいパターンでスコアを落とすので、比較的取れるところでハイスコアを採っておかねばなりません。その取るべきところでワーストアベレージ:150.00(ワーストゲーム:131)と惨憺たる状況でした。おまけに160台も3試合ありました。

ノーヘッド率:7.2⇒8.7⇒4.7⇒8.4⇒11.9と急増しております。

ストライク率:41.2⇒40.8⇒46.1⇒40.9⇒38.7とこれも大幅ダウンしております。

オープンフレーム率:24.5⇒24.0⇒21.7⇒21.8⇒25.7とワースト水準にあります。

グラフにはありませんが、

スプリット率:7.6⇒6.8⇒8.3⇒7.5⇒9.2とこれも大幅アップしてしまいました。

7番ピンカバー率:73.07⇒80.95⇒ 68.18 と大幅ダウンです。

10ピンカバー率:58.88⇒60.93⇒69.86⇒76.47 と上昇基調です。

6-10番ピンカバー率:87.09⇒73.07⇒72.72とやや低下してしまいました。

ノーヘッド率が大幅にアップしたことがオープンフレームの増加に繋がってアベレージを落としている最大の要因です。スプリット率の増加もポケットヒットはしたものの、厚かったり薄かったり、入射角が良くなかったりといったことが多くなったからだと考えられます。これはオイルが読めていないことと変化にアジャストが出来ていないということに尽きると思います。

これを一気に改善する方法は無いように思いますが、頭から湯気を出すくらいに考えながら一球一球投げるようにしていこうと思っております。

今月の結果でかなり落ち込んでおりますが、10ピンカバー率のアップは唯一の救いであります。さあ明日から6月です。気分を一新して頑張りたいと思っております。

<ストライク率推移グラフ>

<個別ピンカバー率推移グラフ>

<月間アベレージ推移グラフ>

<毎試合アベレージ推移グラフ>