リリース時の親指の抜けるタイミングが重要だということは、レッスン会での指摘や色々な書籍を読んで知ってはおりました。以前はかなりロフト気味になることが多く、インストラクターさんに相談して色々と試してきました。サムホールにインサートテープを貼って調整してみたりもしておりました。そして行き着いたのが「ドット・ボウリング」だったのですが、これでも着床点の前後のバラツキの解消とまではいたっておりません。

これまでは投球フォームの見直しで改善できておりましたので、この線で攻めて行けば何とかなると思っておりました。しかしながら投球フォーム以外にも目を向けてみることも必要かなと思い、先ずは親指のことは親指に聞けということで指タコの出来具合を書籍で調べてみるとサムホールが大きいときに分類できるタコがありました。現在サムホールには腹側と背側にインサートテープを貼っていて調整済みだと思っていたのに意外でした。

「ということはもっときつめに調整せよということ?」そしたら指が抜けにくくなるのではといった疑問が涌いてきます。サムホールが大きいと握り締めの原因になることもあるらしく、そのせいでタコができているもののようです。

四の五の言っても仕方ないのでインサートテープをきつめに調整してみました。調整するにあたってYouTubeで検索してみると色々な調整方法がありました。例えば、腹側のみで調整する方、腹側はスパンやピッチが変わるので1枚のみ貼って、背側の重ね貼りで調整する方、腹側・背側両方に重ね貼りする方などなど、人それぞれあるものだなと感心してしまいました。

結局はその中から、腹側1枚+背側の重ね貼りでやってみました。ただ、腹側のホールの奥の方(親指の指先が当たる部分)はインサートテープを半分に切ったものを重ねて都合3枚の重ね貼りにしております。これは指先を窮屈にすることで握りしめ防止ができるかなと考えたからです。

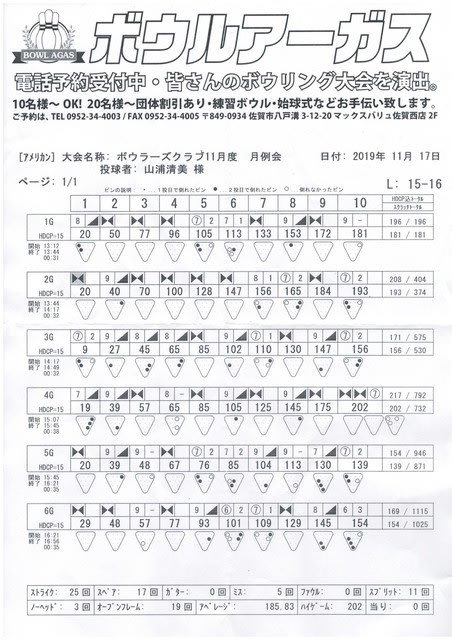

昨夜はクラブリーグ戦がありましたので、ぶっつけ本番で投げてみました。練習投球だけではリリースの感覚を掴めないままゲームに突入してしましました。1ゲーム目は148となってしまいましたが、徐々に感覚を掴み、その後は211、205と2ゲーム連続アップできました。

投げてみた感じでは、サムホールをきつめにすると抜けにくくなるといった感じは全くなく、指抜けはスムーズな印象を受けました。今後はタコがなくなっていくか、着床点の前後のバラツキが減少したかを経過観察してみたいと思っております。

今まで無頓着だったサムホールの調整が重要なことであったことを今更ながら認識させられました。何事も思い込みはいけませんね。その他にもシューズの滑り具合(これもいつも同じスライドパーツを使っております)も調整要素としては大きいかなと思います。色々と試してみることがありそうです。

どのスポーツもそうでしょうが、ボウリングも奥深いものですね。今後も悩み(楽しみ)の種は尽きそうもありません。

これまでは投球フォームの見直しで改善できておりましたので、この線で攻めて行けば何とかなると思っておりました。しかしながら投球フォーム以外にも目を向けてみることも必要かなと思い、先ずは親指のことは親指に聞けということで指タコの出来具合を書籍で調べてみるとサムホールが大きいときに分類できるタコがありました。現在サムホールには腹側と背側にインサートテープを貼っていて調整済みだと思っていたのに意外でした。

「ということはもっときつめに調整せよということ?」そしたら指が抜けにくくなるのではといった疑問が涌いてきます。サムホールが大きいと握り締めの原因になることもあるらしく、そのせいでタコができているもののようです。

四の五の言っても仕方ないのでインサートテープをきつめに調整してみました。調整するにあたってYouTubeで検索してみると色々な調整方法がありました。例えば、腹側のみで調整する方、腹側はスパンやピッチが変わるので1枚のみ貼って、背側の重ね貼りで調整する方、腹側・背側両方に重ね貼りする方などなど、人それぞれあるものだなと感心してしまいました。

結局はその中から、腹側1枚+背側の重ね貼りでやってみました。ただ、腹側のホールの奥の方(親指の指先が当たる部分)はインサートテープを半分に切ったものを重ねて都合3枚の重ね貼りにしております。これは指先を窮屈にすることで握りしめ防止ができるかなと考えたからです。

昨夜はクラブリーグ戦がありましたので、ぶっつけ本番で投げてみました。練習投球だけではリリースの感覚を掴めないままゲームに突入してしましました。1ゲーム目は148となってしまいましたが、徐々に感覚を掴み、その後は211、205と2ゲーム連続アップできました。

投げてみた感じでは、サムホールをきつめにすると抜けにくくなるといった感じは全くなく、指抜けはスムーズな印象を受けました。今後はタコがなくなっていくか、着床点の前後のバラツキが減少したかを経過観察してみたいと思っております。

今まで無頓着だったサムホールの調整が重要なことであったことを今更ながら認識させられました。何事も思い込みはいけませんね。その他にもシューズの滑り具合(これもいつも同じスライドパーツを使っております)も調整要素としては大きいかなと思います。色々と試してみることがありそうです。

どのスポーツもそうでしょうが、ボウリングも奥深いものですね。今後も悩み(楽しみ)の種は尽きそうもありません。