これまでボールのオイル抜きやサンディングは自前でやっておりましたが、ポリッシュはセンターに依頼して機械でやってもらっておりました。しかし、割引券は月1回しか使えませんし、複数個のボールをポリッシュすると結構な金額が掛かりますので、そう頻繁に出来るものではありません。サンディングも結構手間が掛かりますし、ポリッシュなら尚更でしょう。ホームセンターなどで売っている電動ポリッシャーを使ってみようかなとも思いましたが、処理する部分を変える度に重いボールを回転させるのも大変そうです。かと言ってベアリング付きのボールベースを使ってボールを軽く動くようにすると今度はぐらつき過ぎるようになってしまうでしょう。

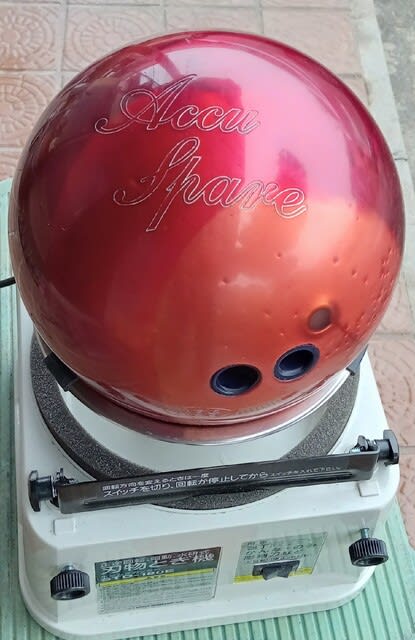

そこでネットで調べておりましたところ末尾の<参考>の「スピナーマシン」の製作動画がありました。なるほどこれならバッチリだと思い、早速メルカリで「刃物砥ぎ機」なるものを探しましたところ、運良く動画と同じ製品が見つかりました。

マシンの製作は至って簡単です。調理用のボウルの底にドリルで穴をあけ、テーパーリーマで穴を拡げます。動画では両面テープでアタッチメントと貼り付けてありましたが、私は刃物砥ぎ機としても使いたいのでボールの底にゴムのすべり止めを接着剤で貼り付けました。また、ボウルはステンレス製ですのでボールと擦れて傷が入らないようにボウルの縁にゴムを貼り付けて浮かせるようにしました。その他は動画の通りにやれば簡単に作ることができました。

早速、試運転を兼ねてスペアボールのポリッシングをやってみました。スペアボールをよーく見てみるとローリングトラックに帯状に擦過痕がありました。このスペアボールを購入したのが2021年7月ですから、もう3年以上何も手入れしていないことになります。話は逸れますが、このスペアボールを購入した理由は、従来使っていたプラスチック製のスペアボールは半年から1年で欠けたり割れたりするので、もっと耐久性の高さを求めてウレタン製のものにしたということです。プラスチックに比べると少々高価になりますが、こちらの方が長い目で見るとコスパが良かったと言えるでしょう。ただ、ウレタン製は長持ちするので表面のポリッシングが必要になります。私はそれを気付かずに怠ってしまっていたということです。これが「10ピン取れない病再発!?」の原因ということならば事は簡単ですが、恐らくそうではないでしょう。がしかし、一因となっているかも知れませんので、これを取り除くことは必要なことだと思っております。

話を元に戻します。先ずは、ローリングトラックの擦過痕を消すため360番でサンディングしました。このスピナーはボールの半球しか掛けられませんので、先ずはサンディングは上半球に掛け、180°回転させ残りの半球に掛けます。その後、90°回転させ半球に掛けます。また180°回転させ半球に掛けます。これで縦横の格子状にサンディングをしたイメージになります。もっと丁寧に縦横斜めといった具合にやった方が良いのでしょうが、取り敢えずは2方向までにしておきます。

その後同様の手順で500番⇒1000番⇒2000番⇒3000番⇒4000番でサンディングです。手作業に比べると楽なもんです。あっという間に出来上がりです。もうこれで、元のスペアボール以上の輝きを取り戻したように感じました。どれほど酷使していたかが分かります。

さてこれからいよいよABSのダイアモンドコンパウンドの登場です。これは公称10000番ということです。スポンジに含ませポリッシュしてみました。サンディングの時は2方向から掛けましたが、ポリッシュは念入りに4方向から掛けてみました。

さて、出来栄えはというと、惚れ惚れとみとれるような輝きを取り戻しました。というのは言い過ぎでしょうか!?

擦過痕は完全になくなり、所々深い傷はあるものの購入した時のレベルと同等といった印象です。

これで、サンディングやポリッシングが自宅で簡単に出来るようになります。要した費用は1万円も掛かっておりませんので、5~6回のポリッシュ費用で元が取れます。研磨剤などのランニングコストが掛かるにしても1回分の委託費用程度でしょう。

これで何の気兼ねもなく思う存分ボールメンテナンスが出来るようになりました。特に、パール球のポリッシングが頻繁に出来るようになったのは大変有難いことです。

さぁ、今夜はスキルアップリーグ、明日はWeekly Champion Shipと連戦です。10ピンカバー率100%と行きたいものです。

<参考>

そこでネットで調べておりましたところ末尾の<参考>の「スピナーマシン」の製作動画がありました。なるほどこれならバッチリだと思い、早速メルカリで「刃物砥ぎ機」なるものを探しましたところ、運良く動画と同じ製品が見つかりました。

マシンの製作は至って簡単です。調理用のボウルの底にドリルで穴をあけ、テーパーリーマで穴を拡げます。動画では両面テープでアタッチメントと貼り付けてありましたが、私は刃物砥ぎ機としても使いたいのでボールの底にゴムのすべり止めを接着剤で貼り付けました。また、ボウルはステンレス製ですのでボールと擦れて傷が入らないようにボウルの縁にゴムを貼り付けて浮かせるようにしました。その他は動画の通りにやれば簡単に作ることができました。

早速、試運転を兼ねてスペアボールのポリッシングをやってみました。スペアボールをよーく見てみるとローリングトラックに帯状に擦過痕がありました。このスペアボールを購入したのが2021年7月ですから、もう3年以上何も手入れしていないことになります。話は逸れますが、このスペアボールを購入した理由は、従来使っていたプラスチック製のスペアボールは半年から1年で欠けたり割れたりするので、もっと耐久性の高さを求めてウレタン製のものにしたということです。プラスチックに比べると少々高価になりますが、こちらの方が長い目で見るとコスパが良かったと言えるでしょう。ただ、ウレタン製は長持ちするので表面のポリッシングが必要になります。私はそれを気付かずに怠ってしまっていたということです。これが「10ピン取れない病再発!?」の原因ということならば事は簡単ですが、恐らくそうではないでしょう。がしかし、一因となっているかも知れませんので、これを取り除くことは必要なことだと思っております。

話を元に戻します。先ずは、ローリングトラックの擦過痕を消すため360番でサンディングしました。このスピナーはボールの半球しか掛けられませんので、先ずはサンディングは上半球に掛け、180°回転させ残りの半球に掛けます。その後、90°回転させ半球に掛けます。また180°回転させ半球に掛けます。これで縦横の格子状にサンディングをしたイメージになります。もっと丁寧に縦横斜めといった具合にやった方が良いのでしょうが、取り敢えずは2方向までにしておきます。

その後同様の手順で500番⇒1000番⇒2000番⇒3000番⇒4000番でサンディングです。手作業に比べると楽なもんです。あっという間に出来上がりです。もうこれで、元のスペアボール以上の輝きを取り戻したように感じました。どれほど酷使していたかが分かります。

さてこれからいよいよABSのダイアモンドコンパウンドの登場です。これは公称10000番ということです。スポンジに含ませポリッシュしてみました。サンディングの時は2方向から掛けましたが、ポリッシュは念入りに4方向から掛けてみました。

さて、出来栄えはというと、惚れ惚れとみとれるような輝きを取り戻しました。というのは言い過ぎでしょうか!?

擦過痕は完全になくなり、所々深い傷はあるものの購入した時のレベルと同等といった印象です。

これで、サンディングやポリッシングが自宅で簡単に出来るようになります。要した費用は1万円も掛かっておりませんので、5~6回のポリッシュ費用で元が取れます。研磨剤などのランニングコストが掛かるにしても1回分の委託費用程度でしょう。

これで何の気兼ねもなく思う存分ボールメンテナンスが出来るようになりました。特に、パール球のポリッシングが頻繁に出来るようになったのは大変有難いことです。

さぁ、今夜はスキルアップリーグ、明日はWeekly Champion Shipと連戦です。10ピンカバー率100%と行きたいものです。

<参考>