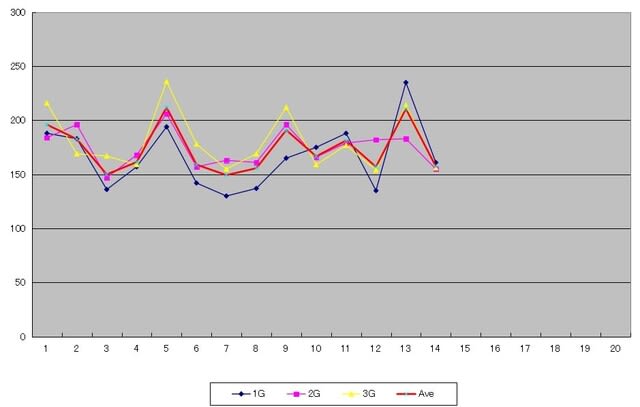

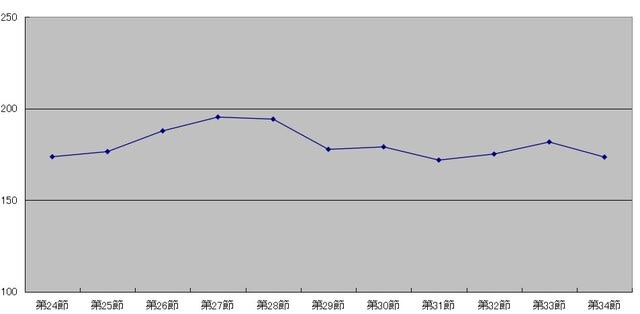

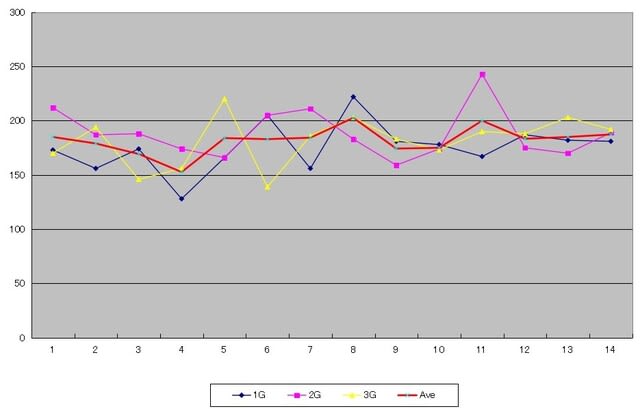

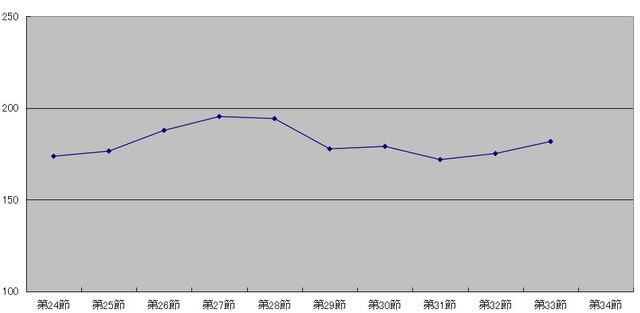

昨年の8月からPBAアニマルパターンスポーツリーグに参加するようになって、早いもので1年が経とうとしております。途中3回ほど所用で不参加でしたが、アベレージは160.72と苦戦を強いられております。

これまではぶっつけ本番で試合に挑んでおりましたが、予てからセンターに要望していた練習会が先月(6月)から本番一週間前に開催されるようになりました。川口富美恵プロも一緒に投球されアドバイスを頂きながら練習できます(今月はプロが大会参戦のため不参加)。センターのK島インストラクターも一緒に投球しアドバイスを頂けます。

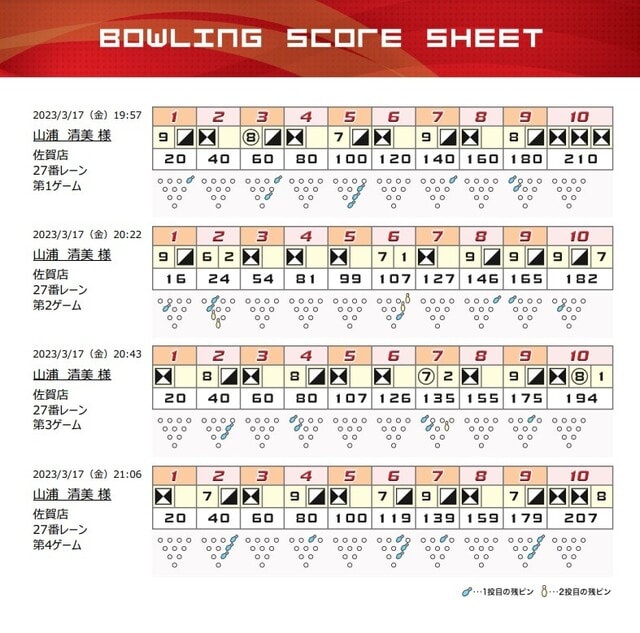

これまでの試合では1ゲームも200を超えたことはなく、参加ポイントだけという結果に終わっております。ところが練習会だけあってアドバイスを頂いたり、気楽に投げられることもあって228と初の200超えをだすことが出来ました。

今月のパターンは、スコーピオン(42ft-29.4ml)です。パターン表では10ボード付近の壁を利用して投げるのが良さそうな印象です。PL-31では11枚目にフッキングポイントを設定するのが目安とされています。

これならば「

スーパー・ハイ・ピンアップ 」を試す絶好の機会と思えました。

練習投球は、立ち位置:20枚、ターゲット:8枚(テンアングルドット)からスタートしました。(私はスパット狙いではなくテンアングルドットを狙っております。参考「

「ドット・ボウリング」が泥沼脱出のきっかけとなるか!? 」)

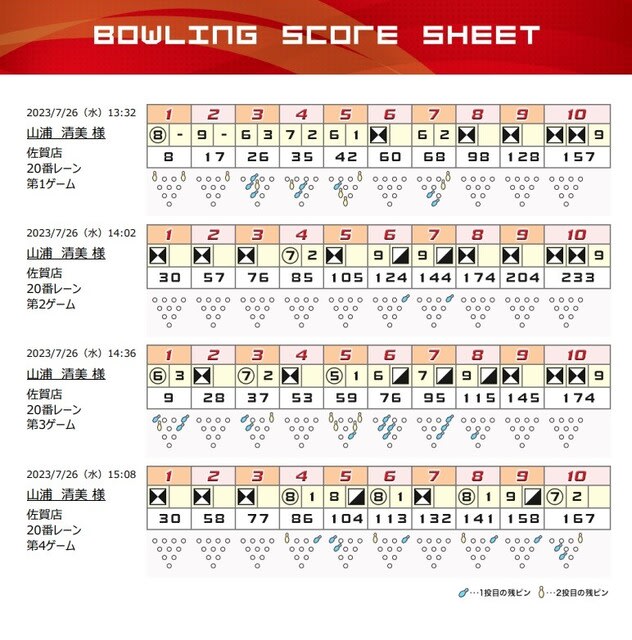

ゲームスタートは立ち位置:21枚、ターゲット:9枚にしました。1、2フレはポケットを突くもタップしてしまい、立ち位置を微調整してゲームを進めていきました。9フレから少しレーンが変化してきたように感じましたのでアジャストしましたが上手く行かず、結局187で終えてしまいました。

2ゲーム目は若干手前のオイルが削れてきたように思われましたので位置を左に1枚、ターゲットも左に0.5枚移動してスタートしました。立ち上がり少し不安定になったのか、投球ミスが続きましたが6フレーム以降、立ち位置を微妙に移動しつつオールウエイでき238ピンとできました。

さて、問題は移動レーンの状況です。隣のレーンですからゲームの進行状況を観察しておりました。男女2名ずつの4人打ちでした。男性の一人は30枚付近から緩やかなボールスピードで大きく5枚目位に出すような手前も奥も幅を取るような珍しい(?)投球スタイルのボウラーでした。もう一人の男性はひたすら10ボードに投げ込むタイプ、女性2人はあれこれ悩んで内を試したり外を試したりの試行錯誤の投球でした。

レーン移動する前からかなり悪い予感がしておりましたが、いざ移動してレーンを見てみると7枚から20枚位にかけて手前に縦や斜めにガサガサに筋が走っております。日頃はここまではっきりとは見えないのですが・・・。

ということはこの先はオイルが相当に伸びていることでしょう。手前も落としどころによってはオイルがあったり無かったりといったことになりそうです。

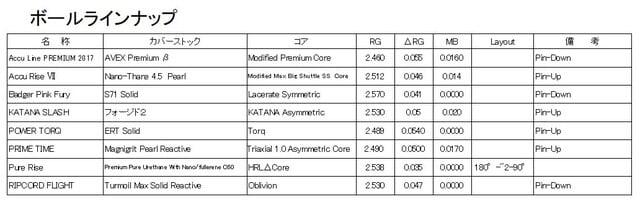

とりあえず2ゲーム目を終了した時のラインを試してみまるとブルックリンヒットしてしまいました。隣のレーンは全然フックせずノーヘッドになってしまいました。今度はアジャストしたら、またまたノーヘッドと予想以上の荒れ方でした。これ以上の悪足掻きは諦めて、オイルに強いソリッドの「

"POWER TORQ"」にボール変更しました。しかし、これも思ったような軌道にならず、これは奥の伸びと言うより手前でやられてしまっていると考え、外から投げることにしました。これは最初にレーンを観察した時、5枚目付近はクリーンになっていることを確認しておりました。7フレから、外からあてずっぽうで投げてまたもののノーヘッド、8フレもノーヘッドです。今度は奥のオイルに捉っているようです。結局140ピンと大きくスコアを落としてしまいました。

このように訳が分からなくなったらウレタンボールで投げるところですが、生憎出番が無いと思い持ってきておりませんでした。

もうこんなアンコントローラブルなコンディションは諦めて、当初の目的である「スーパ-ハイピンアップ」のボールがどんな動きをするかを試してみることにしました。

ということで先ずは外目からアジャストしてみましたが、左右差も大きく上手くアジャストできず、同一レーンでのスプリット三連荘となってしまいました。それぞれに立ち位置は3枚程変化させているのですが・・・。

相当イライラ感を募らせ、駄目元と思い外目からの投球は諦めて15枚目を真っ直ぐ投げてみることにしました。するとどうでしょう、何となく良い感じでボールがコントロールできそうに思えました。隣のレーンも同じ感じです。スペアはミスってしまいましたが何とかアジャストできそうな感じです。最後の最後アジャストして投げた渾身(?)の一球はジャストポケットのストライク!

2投目も何とか10ピンが飛んでくれてダブル、そしてターキーで〆ることができました。しかし、スコアは137ピンでした。10フレのターキーが無かったらと思うとゾッとします。

しかし、この練習会は大きな収穫だったと思います。先ずは「スーパ-ハイピンアップ」が私に合ったレイアウトであることが確かめられたことでしょう。将来的にはほとんどのボールのレイアウトを「スーパ-ハイピンアップ」に統一しようと考えております。

次に、荒れたレーンコンディションでボールがアンコトラーブルに陥ってどう対処して良いか分からなくなった時には、最初に真ん中から真っ直ぐのラインからのアジャストを試みるようにするということです。むやみやたらに思いつくままに試行錯誤するようリは高確率となるでしょう。何故ならヘッドピンはど真ん中に鎮座しているのですから、この近くから攻めるのがノーヘッドのリスクを低減させることに繋がるからです。

今回この記事を投稿したのは練習会で得られた成果を振り返り考えを整理し、そして自分の備忘録としておきたいというのが主目的です。それに難しいコンディションに四苦八苦している様子を知っていただくことで、ボウリングの奥深さが少しでも伝われば望外の喜びとなります。

果てさて、来週のアニマルリーグ本番はどのような結果となるか!