ArduinoベースのHF無線機uBITXの製作を開始しました。

uBITXはハード・ソフト共に公開されており、部品実装済みの基板によるキットもあるようですが、せっかくなのでゼロから作って見ようと思います。

コントロール基板のRaduinoで、Si5351A、Nanoボードと16文字2行のLCDで構成されます。

ソフトウェアはV4.3にしてみました。

レイアウトはともかく誰が作ってもRaduino互換機は簡単ですが、Si5351A周辺の実装が気になるところです。

Si5351Aからは1stIFに変換するためのVFOに連動する48~75MHzのLo信号、2ndIFに変換するための57/33MHzの信号、検波・変調用の12MHzの3種類の信号が出ます。

秋月のこのロータリーエンコーダを使用しましたが、クリック外しをしないと正常に動作しません。

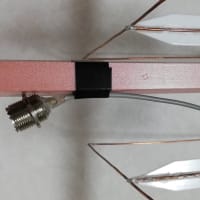

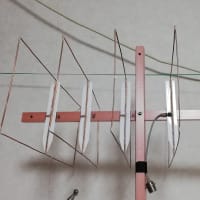

試作中のRF基板です。

左から1stIFに変換するためのDBMでSi5351Aの信号側のATTも乗せてあります。

DBMはコアの選定やダイオードの選定/選別から開発しました。

コアはaitendoで購入した緑色の小さいコアを使用しました。

隣が1stIFアンプで薄い鉄板の上に部品を配置しました。

次が45MHzのフィルターなのですが、入手できなかったので、15MHzのクリスタルで代用しました。当然ですが、15MHzの信号は素通します。

素通りと45MHzでのロスと問題になるようでしたらトラップを入れるなど対策が必要でしょう。

次が2ndIFに変換するDBMです。シリコンダイオードの1N4148を使用したDBMですが、一応動作しているようです。DBMもモジュール化してあるので、レベル不足などがあれば教科書通りショットキーダイオード版に置き換えます。

2ndIFアンプを経由して12MHzのクリスタルフィルターです。バンド幅のみの測定ですが、3kHzと使えそうです。

2ndIFの信号を受信機で聞いてみましたが、一応動作していました。

uBItXのアンプは広帯域アンプなので調整するところが無いので楽といえば楽ですが、 Si5351A自体のキャリブレーションを含め各信号の微調整は大変そうです。

現在変調/復調、AFアンプ、マイクアンプが乗ったモジュールを穴あき基板で製作中です。

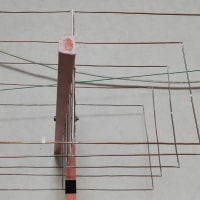

ここまでくれば送受信機の基本部分は完成で、残るは送信系でドライバとパワーアンプ、4分割されたLPFです。

パワーアンプはFETの入手を含めて今後の課題として、先ずは100mW程度を目指します。

uBITXはハード・ソフト共に公開されているので、製作は簡単です。

実装方法がオリジナルとかなり異なるので、再現性次第といったところです。

試作機でうまくいけば、一枚の穴あき基板に乗せられそうです。

uBITXはハード・ソフト共に公開されており、部品実装済みの基板によるキットもあるようですが、せっかくなのでゼロから作って見ようと思います。

コントロール基板のRaduinoで、Si5351A、Nanoボードと16文字2行のLCDで構成されます。

ソフトウェアはV4.3にしてみました。

レイアウトはともかく誰が作ってもRaduino互換機は簡単ですが、Si5351A周辺の実装が気になるところです。

Si5351Aからは1stIFに変換するためのVFOに連動する48~75MHzのLo信号、2ndIFに変換するための57/33MHzの信号、検波・変調用の12MHzの3種類の信号が出ます。

秋月のこのロータリーエンコーダを使用しましたが、クリック外しをしないと正常に動作しません。

試作中のRF基板です。

左から1stIFに変換するためのDBMでSi5351Aの信号側のATTも乗せてあります。

DBMはコアの選定やダイオードの選定/選別から開発しました。

コアはaitendoで購入した緑色の小さいコアを使用しました。

隣が1stIFアンプで薄い鉄板の上に部品を配置しました。

次が45MHzのフィルターなのですが、入手できなかったので、15MHzのクリスタルで代用しました。当然ですが、15MHzの信号は素通します。

素通りと45MHzでのロスと問題になるようでしたらトラップを入れるなど対策が必要でしょう。

次が2ndIFに変換するDBMです。シリコンダイオードの1N4148を使用したDBMですが、一応動作しているようです。DBMもモジュール化してあるので、レベル不足などがあれば教科書通りショットキーダイオード版に置き換えます。

2ndIFアンプを経由して12MHzのクリスタルフィルターです。バンド幅のみの測定ですが、3kHzと使えそうです。

2ndIFの信号を受信機で聞いてみましたが、一応動作していました。

uBItXのアンプは広帯域アンプなので調整するところが無いので楽といえば楽ですが、 Si5351A自体のキャリブレーションを含め各信号の微調整は大変そうです。

現在変調/復調、AFアンプ、マイクアンプが乗ったモジュールを穴あき基板で製作中です。

ここまでくれば送受信機の基本部分は完成で、残るは送信系でドライバとパワーアンプ、4分割されたLPFです。

パワーアンプはFETの入手を含めて今後の課題として、先ずは100mW程度を目指します。

uBITXはハード・ソフト共に公開されているので、製作は簡単です。

実装方法がオリジナルとかなり異なるので、再現性次第といったところです。

試作機でうまくいけば、一枚の穴あき基板に乗せられそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます