本日は近美→資料館→富士フイルム→アートスペース→三越→スカイホール→さいとう→道新→時計台の9か所と少なめ。CAI02、たぴお、大同など開いていないギャラリーがいくつかあった。

■北海道立近代美術館「アール・ヌーヴォーのガラス」。多分、結構な名品が来ているのではあるまいか。

作者不詳「象の頭の飾付花器」:北斎の「布袋図」をデザインした花器。オリエンタルデザインのものが結構多かった。

作者不詳「花器(龍)」:龍の頭部のはずだが、なぜかタコっぽいという面白い作品。

エミール・ガレ「花器(マツムシソウ)」:深い緑をバックに咲く花。かなりきれいだ。

エミール・ガレ「花器(永遠の幸せ)」:金属の飾りが付き、黒と緑の花器。装飾性が非常に高い。

エミール・ガレ「花器(コウモリ)」:なぜかヨーロッパのガラスには鯉とコウモリのデザインが多いような気がする。中国でコウモリは発音の関係で縁起物なのだが…。誰か理由を知らないだろうか。

エミール・ガレ「壁付ランプ」:映像コーナーで実際に壁につけてランプを点灯させていた。なかなか。

エミール・ガレ「ランプ(風景とツバメ)」:ランプシェードに金属製のツバメが付けられている。酸化していい具合の色彩になっているのだ。

エミール・ガレ「ランプ」:もやもやした模様が絶妙。キノコのような自然の微妙な色彩を模したものに見える。「風景とツバメ」と合わせ、今回出品の名作だと思う。

ドーム兄弟「花器<スイセン>」:近美の展示室の窓から光が差し込んでいるのだが、何かシートのようなものがあり、白い霧の中で作品を見ているような気になる。不思議な空間。

ドーム兄弟「花器<キノコ>」:ベニテングタケ、テングタケ、アンズタケ、アセタケ、マッシュルームなど非常に具象的、図鑑のようなキノコの模様である。

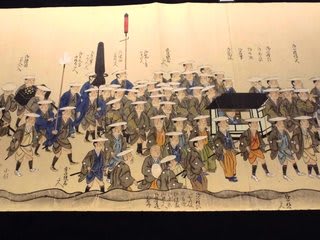

■同「新収蔵品展」。平成26年度は232点の新収蔵があったのだが、全て受贈なのだそうだ。予算が無いのね~。

■同「菊川多賀展」。画風が好みではないのだが、じっくり見るに値する作品ではある。

■同「春季名品選」。

林竹治郎「積丹風景」:そうか、小樽で見たことがあったのか。山から海にかけてのダイナミックな風景。明るくていい。

そういえば、2階の奥側の通路に彫刻3点が展示されていたので、見るのをお忘れなく。

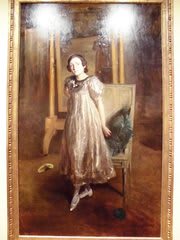

高田博厚「美しきエミー」、佐藤忠良「演劇生」。

↓

中原悌二郎「若きカフカス人」。

↓

札幌市資料館には「SIAFラウンジ」ができていた。割としゃれたカフェのような感じ。

北海道庁前を通る際に「北方領土啓発の広場」というのを発見。こんなのが存在しているとは、全く知らなかった。

国後島材木岩岬海岸で採取された角内安山岩というのが置いてあった。

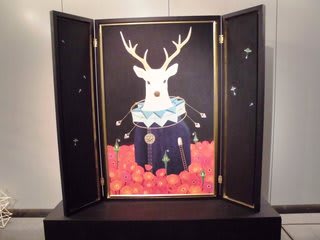

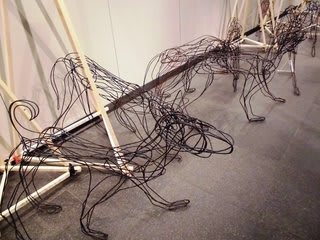

平日しか開いていないアートスペースへ。「風間雄飛展 おかわりさんたろう」が開催中。写真撮影可能ということなので「すたこら」という作品を撮るが、何とも写りにくい淡い色彩だ。

■三越「大黄金展」。長さ2.7m、重さ65kgの象牙が2本、科学特捜隊のバッチ17万円、ウルトラセブン18cm立像1千万円、Doleのシール付き黄金のバナナ5400万円など、相変わらずの品が揃う。

■時計台ギャラリー「山下かさね水彩展」。期待しすぎたか。

「舎」:赤れんがの向こうに、実に壁の細やかな模様まで描いたビルが建っている。左下に道庁前の本郷新「北の母子像」が描かれているところは、心憎い。

「吹き流し」こいのぼりとカラフルな吹き流し。風の中で流れるような、ねじれる様な形がいい。

建物は私好みの細かさなのだが、人物画は大胆な線でざくっと捉えたものが多い。その辺が少々好みの分かれる所である。

■北海道立近代美術館「アール・ヌーヴォーのガラス」。多分、結構な名品が来ているのではあるまいか。

作者不詳「象の頭の飾付花器」:北斎の「布袋図」をデザインした花器。オリエンタルデザインのものが結構多かった。

作者不詳「花器(龍)」:龍の頭部のはずだが、なぜかタコっぽいという面白い作品。

エミール・ガレ「花器(マツムシソウ)」:深い緑をバックに咲く花。かなりきれいだ。

エミール・ガレ「花器(永遠の幸せ)」:金属の飾りが付き、黒と緑の花器。装飾性が非常に高い。

エミール・ガレ「花器(コウモリ)」:なぜかヨーロッパのガラスには鯉とコウモリのデザインが多いような気がする。中国でコウモリは発音の関係で縁起物なのだが…。誰か理由を知らないだろうか。

エミール・ガレ「壁付ランプ」:映像コーナーで実際に壁につけてランプを点灯させていた。なかなか。

エミール・ガレ「ランプ(風景とツバメ)」:ランプシェードに金属製のツバメが付けられている。酸化していい具合の色彩になっているのだ。

エミール・ガレ「ランプ」:もやもやした模様が絶妙。キノコのような自然の微妙な色彩を模したものに見える。「風景とツバメ」と合わせ、今回出品の名作だと思う。

ドーム兄弟「花器<スイセン>」:近美の展示室の窓から光が差し込んでいるのだが、何かシートのようなものがあり、白い霧の中で作品を見ているような気になる。不思議な空間。

ドーム兄弟「花器<キノコ>」:ベニテングタケ、テングタケ、アンズタケ、アセタケ、マッシュルームなど非常に具象的、図鑑のようなキノコの模様である。

■同「新収蔵品展」。平成26年度は232点の新収蔵があったのだが、全て受贈なのだそうだ。予算が無いのね~。

■同「菊川多賀展」。画風が好みではないのだが、じっくり見るに値する作品ではある。

■同「春季名品選」。

林竹治郎「積丹風景」:そうか、小樽で見たことがあったのか。山から海にかけてのダイナミックな風景。明るくていい。

そういえば、2階の奥側の通路に彫刻3点が展示されていたので、見るのをお忘れなく。

高田博厚「美しきエミー」、佐藤忠良「演劇生」。

↓

中原悌二郎「若きカフカス人」。

↓

札幌市資料館には「SIAFラウンジ」ができていた。割としゃれたカフェのような感じ。

北海道庁前を通る際に「北方領土啓発の広場」というのを発見。こんなのが存在しているとは、全く知らなかった。

国後島材木岩岬海岸で採取された角内安山岩というのが置いてあった。

平日しか開いていないアートスペースへ。「風間雄飛展 おかわりさんたろう」が開催中。写真撮影可能ということなので「すたこら」という作品を撮るが、何とも写りにくい淡い色彩だ。

■三越「大黄金展」。長さ2.7m、重さ65kgの象牙が2本、科学特捜隊のバッチ17万円、ウルトラセブン18cm立像1千万円、Doleのシール付き黄金のバナナ5400万円など、相変わらずの品が揃う。

■時計台ギャラリー「山下かさね水彩展」。期待しすぎたか。

「舎」:赤れんがの向こうに、実に壁の細やかな模様まで描いたビルが建っている。左下に道庁前の本郷新「北の母子像」が描かれているところは、心憎い。

「吹き流し」こいのぼりとカラフルな吹き流し。風の中で流れるような、ねじれる様な形がいい。

建物は私好みの細かさなのだが、人物画は大胆な線でざくっと捉えたものが多い。その辺が少々好みの分かれる所である。