結論から先にいえば、どちらでも良いのですが、

秋の「紅葉」は、「黄葉」とも書きます。

これまで、群馬の恵まれた自然のなかで秋の紅葉を毎年見ていると、標高の高いところでは、ブナ樹林帯を中心に黄色に染まる「黄葉」の方が一般的で、標高が下がるにつれてナナカマドやヤマウルシが増えて、やがてカエデの比率も高まり、黄色の中に赤い「紅葉」が増えてくるかの印象を持っていました。

事実、萬葉集ではほとんどが「紅葉」ではなく「黄葉」の字が使われています。

参照リンク 萬葉集に見られる「黄葉」について

私は万葉の時代は、まだ人工の森林が少ない時代だから自然とそうなるのだろうと長い間、勝手に決めつけていました。

ところが、最近になって涸沢カールなどの高山の紅葉の名所の写真などを見ると、必ずしも標高が高ければ黄色が多いとは限らないことにも気づきました。

むしろ樹林限界を越えると、赤く紅葉する低木も意外と多くなってくるのです。

写真のせいもありますが、いくら絶景とはいえ、これはやりすぎでしょうと言いたくなるほど鮮やかな色です。

そこで冷静に考えてみると、萬葉集の表現であっても「黄葉」という表記を使うのは、必ずしも古い時代の自然の山々が黄色だから「黄葉」と書くのではなく、目に入る景色に「紅葉」の赤が入っていても「黄葉」の表記を使うのだと思うようになりました。

それは何よりも、群馬の地元の東歌で北毛地域に住む私たちに愛されている、色気たっぷりの次の歌がその答えを示しています。

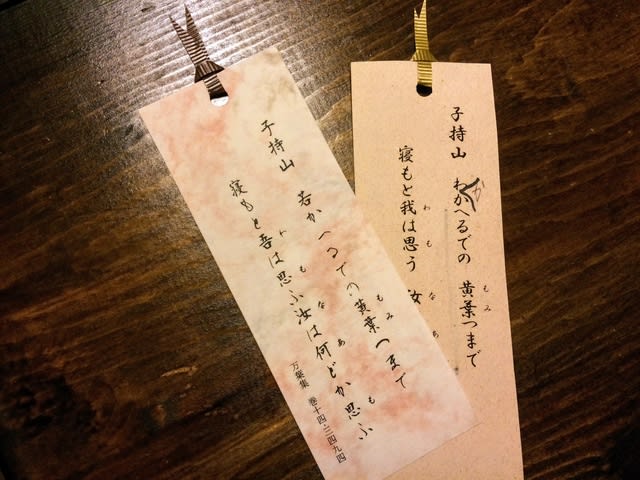

子持山 若(わか)かへるでの 黄葉(もみ)つまで

寝(ね)もと我(わ)は思(も)ふ 汝(な)は何度(あど)か思(も)ふ

(万葉集 巻十四 3494)

20年近く前に作成した枝折ですが、最初に作成した校正ミスの枝折がまだ残っています(右側)

気づく前に、おそらく2、30枚は配ってしまったと思います。

「若かへるで」 カエデのもみつまで、というのですから、カエデが赤くなることを「黄葉つまで」の表記にしていることに間違いはありません。

と、結論づけたいところだったのですが、

実は、カエデも赤色の印象が強いかもしれませんが、黄色く黄葉します。

このように先に黄色くなってから、赤くなるわけです。

とすると

「若かへるでの黄葉つまで」は、萬葉の時代には「紅葉」の表現が一般的に使われていなかったからではなく、

事実の表現として率直に使われていたのだということも考えられます。

さらには、「黄葉つまで 寝もと我は思ふ」という黄葉するまで一緒に寝ようという思いは、「若かへるで」の表現とともにずっと長くともに寝ていようというニュアンスよりは、ちょっとせっかちな赤く紅葉する前の時間に限定してイメージしているようにも見えます。

あなたとずっと長く寝ていましょう、

というより、

さっさと一緒に寝ましょう

といった思いの方が強かったのかもしれません。

確かに、さっさと寝てさえしてしまえば、

あとは勝手に赤く燃え上がるのですから(笑)

加えて私は、この寝ようという相手は、

「子持の眠り姫」であることに間違いないと考えているのですが、

また話が長くなるので、詳細はリンクをご参照ください。

黄葉といえば・・・子持の眠り姫

何かわかったようなつもりで書き出したものの、結局、素人にはただわけがわからなくなるばかりなのですが、これまで群馬県の奥利根地方の美しい紅葉を毎年追いかけてきた私たちからすると、鮮やかに赤く染まる「紅葉」が美しいことに変わりはありませんが、その前の段階や、赤い紅葉の背景にいかにたくさんの美しい黄色の「黄葉」 があるかということだけは、間違いなく強調させていただきたいと思うのです。

京都などの観光名所の写真や文学、芸術のイメージなどとともに、紅葉といえば赤く染まった景観とばかり思われがちですが、その赤を引き立たせるのも、緑や黄色の他の木々や葉っぱ達であることを見落としてはなりません。

白洲正子『木 なまえ・かたち・たくみ』(住まいの図書館出版局)より

白洲正子『木 なまえ・かたち・たくみ』(住まいの図書館出版局)より

そんな思いでこの尾形光琳のうちわ絵の構図を見ると、改めて日本美術の極みを感じます。

これは「竜田川」の銘があることから、在原業平の

「ちはやふる 神代(かみよ)も聞(き)かず 竜田川(たつたがわ)

からくれないに 水(みず)くくるとは」

を描いたものとわかりますが、

「竜田川 からくれないに水くくるとは」の動きが紅葉をギリギリに抑えて見事に表現されています。

春の桜のインパクトの強さを考える時も同様ですが、千両役者の赤か黄色か緑色か金色かではなく、目立つものを支える数多の背景の豊かさこそが、それぞれを引き立てているのであり、事実、生命はそのようなものによってこそ支えられているのだということもあらためて考えさせられました。

ま、それにつけても

紅葉の美しさに酒のうまさよ(笑)

brog内 関連記事