10年くらい前になるでしょうか。私は、ある出版社の営業の方から、中之条の先にある原町旧道沿いに土間のあるお店があるという情報を聞いたことがありました。

その後しばらくしてから、それらしき場所へ車で行ってみると、通りから見ると店内に昔の商品陳列台のような平台が見え、その下に確かに土間らしき構造が見えました。

しかし、その時は車でちょっと徐行して覗いただけで、その様子は失礼ながら今も営業しているお店なのか確信が持てなかったので、そのまま立ち寄って確かめるまではせずに通過してしまいました。

そんなことはすっかり忘れていたとき、たまたま古民家を再生するプロセスをSNSでアップしている方を見つけました。

そしてその場所が、かつて立ち寄ることなく素通りしてしまった土間のある店であることは、またしばらく立ってから知ることが出来ました。

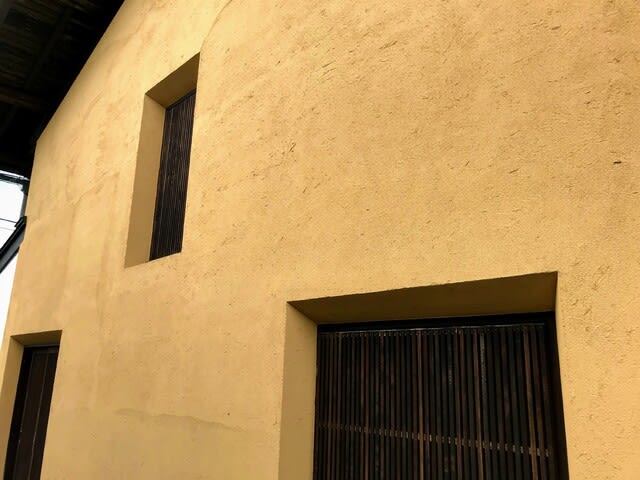

壁面などの構造を大胆にいじるアイデアも、よく考えられています。

壁面などの構造を大胆にいじるアイデアも、よく考えられています。

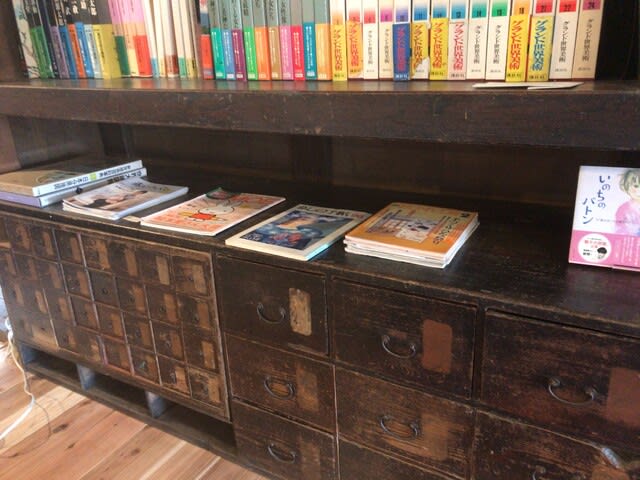

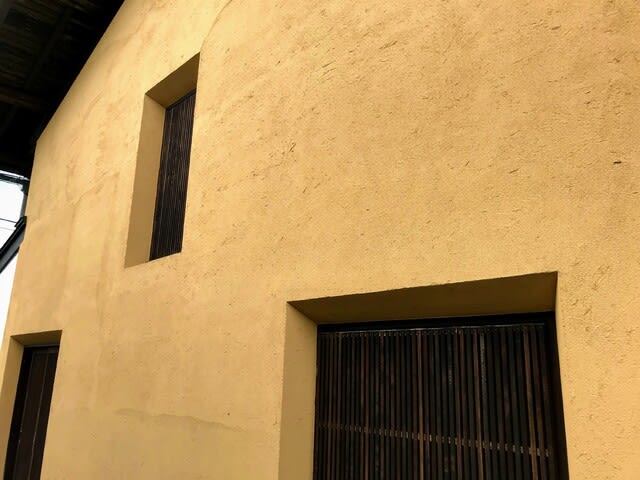

改装後の西側壁面

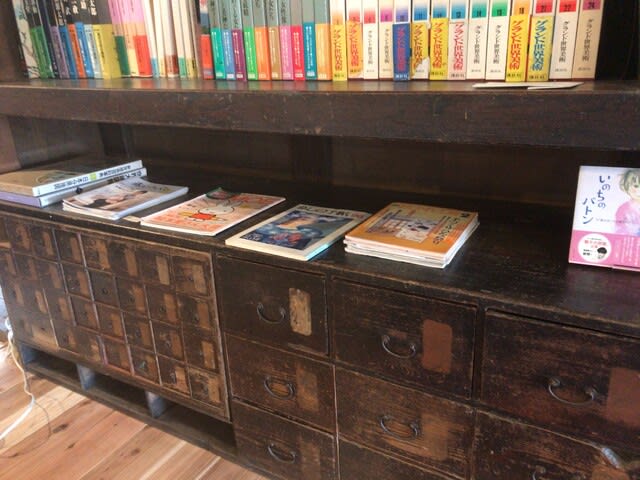

かつては、このように長年にわたる遺産が山のようにあり、それらをただひたすら

片づけて、片づけて・・・

捨てて、捨てて、捨てて・・・

残すものを、

拭いて、拭いて、拭いて・・・

磨いて、磨いて、磨いて・・・・

それらをずっと繰り返すこと7年。

直近の4世代くらいの期間でも、家業や地域、家族の歴史や想い出が、たくさんのモノの中に蓄積しており、それらの選別はとても大変な作業です。

途中、出産で休んでいた時期もあったそうです。

都会の住宅と違って昔の広い屋敷のことですから、ものすごい量の作業であったことが想像されます。

なんとその片づけ処分作業のためだけに、軽トラックを1台買ったそうです。

でも、もっとも大切なのは、そうした膨大な片づけ作業を業者まかせにせず、ほとんど自らの手で行ったということです。

業者任せにせず自らが行ってこそ、そこにあるものの価値が見えてくるからです。

多くの古民家再生は、都会など他所に暮らす人が「買った物件」のアレンジか、他所から「移築した物件」をリノベーションするのが大半で、そこに元々暮らし住んでいた人が大規模にリノベーションすることは極めて稀なことです。

統計はありませんが、おそらく古民家再生の9割以上は、他所の人が買った物件か、他所から移築した物件であると思われます。

もちろん、物件により、予算により、人材により再生の仕方は千差万別であって当然であり、新しい店舗や宿泊施設など目的がはっきりしていれば、それ相応のことはしなければなりません。むしろ地元からすれば、いかなる理由であれ他所から新しい人が来てくれることは大歓迎であることに間違いはありません。

地元に暮らす人が自らの物件を自らの手でリノベーションする例がこれほどまでに少ないのには、それなりの理由もあります。

多くの古民家は、江戸時代から昭和初期までに建てられた家で、その構造は現代の食べて寝て余暇を過ごすだけの空間と違って、「生活の場」である以上に「生産の場」として造られていたという決定的な構造の違いがあります。

家の中でお蚕を飼ったり、同じ建物内に馬や牛がいたり、軒下にダイコンや柿を干したり、囲炉裏の廻りで藁細工をしたり、それは暮らしの場というよりはまず第一に「生産の場」であったわけです。したがって外との出入りはしやすく、お蚕のためには風通しが良くなければなりません。

そうした歴史条件の建物であることが、ただ構造が古いからという理由だけではなく、現代とは住宅の使用目的そのものが大きく違っていることを忘れてはなりません。それを生産活動をほとんどしない現代の暮らしに合うようにリノベーションするには、断熱、防寒など、相当の改装費用を覚悟しなければなりません。

それだけに、昔とは生活スタイルが変わってしまった家で、あえて暮らすことだけを考えたリノベーションする意義は単純には見いだせないのが普通かと思われます。

手間と経費をかけてリノベーションするならば、現代にあった生産の場として、宿泊施設や店舗、農家の母屋などとしてでないとなかなか活かせないのが実情です。

山口純音さん

山口純音さん

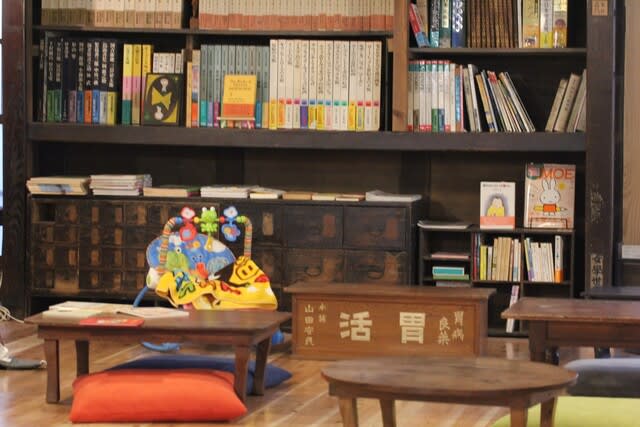

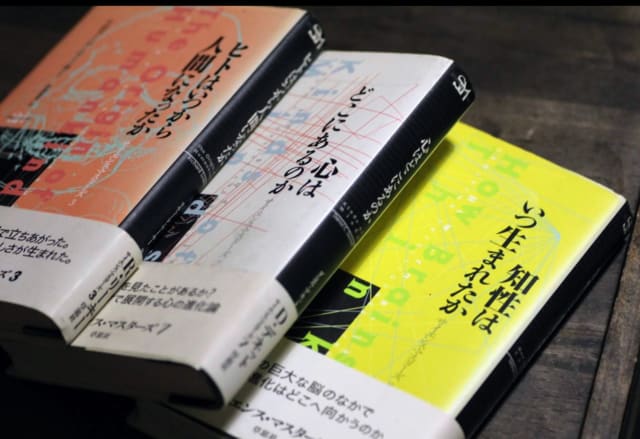

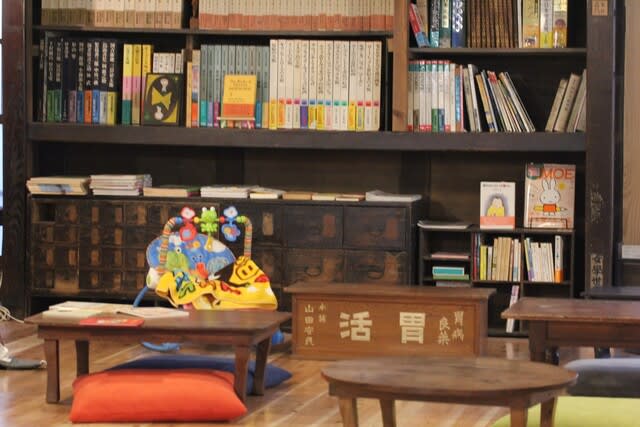

そうしたことが、実際に山口純音さんにお話を伺うと、「良いもの」をたし算で増やしていくような従来の考え方と違って、たくさんのモノを処分したからこそなのでしょうが、残すものをどのような基準で選ぶかがとてもしっかりとしており、この空間にふさわしくないものはほとんど紛れ込んでいないことがわかります。

最近よく感じる30代半ば以降の世代に共通した特徴である、商品やモノの力だけに依存しないオーナーの世界観がとてもしっかりしているのです。

つまり、ただ「良いもの」のコレクションであったり、「売れる」ものの発掘とも違う、明らかにこの空間ならではの「文脈」が息づいているのです。

そうした朝陽堂さんの違いを、ただ純音さんの美大出ならではのセンスの良さであるとか、敬虔な信仰心に支えられた実直さのようなことに捉えられてしまうと(もちろんそれもとても大事な要素としてありますが)、私たちに必要な誰もがこれからの時代に求められている大切なことが、遠くの問題に押しやられてしまうような気がしてなりません。

実は、それを伝える表現やことばが見つからないばかりに、このブログを書き始めてから1年以上もの長い間、私はアップすることが出来ずにいました。

20年、30年くらい前までの時代であれば、そこそこの建築家やデザイナーに頼んで、また商品もそれなりのプロにセレクトやアドバイスをしてもらって揃えておけば、そこそこに素晴らしい空間はどこでもつくられていました。

ところが現代では、ただものが良い、センスが良いというだけのものは、スマホひとつで画像も豊富なテンプレートから選べて、そこそこのデザインで誰もが作れるようになってしまい、そうしたことだけでは大切な何かは伝わらない時代になっています。

私のような昭和世代であれば、世の中が右肩上がりで「成長」していった時代だったので、なんでもガムシャラに頑張ればそこそこの成果がついてくるものでした。

ところが30年デフレとも言われる右肩下がりの時代になると、ただより多くの人を集めたり、より多くの人に伝えたり、売ったりするだけでは、なかなか結果が持続しないものです。

そうした時代の変化にも対応した大切な何かを、朝陽堂さんは表現されているように思えます。

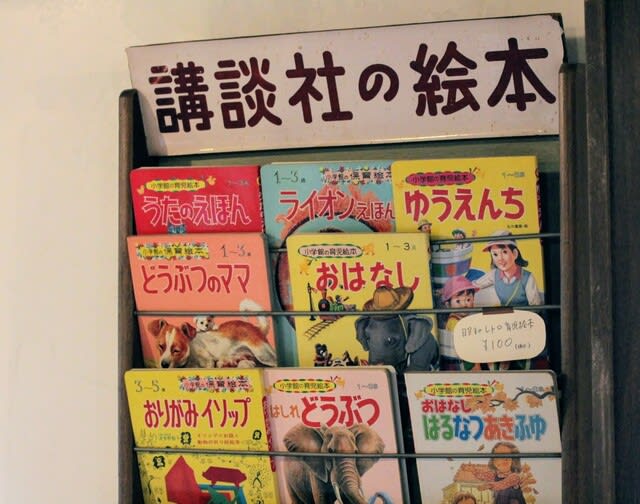

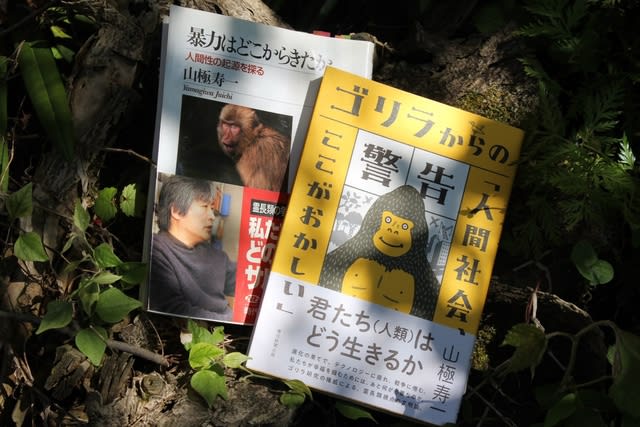

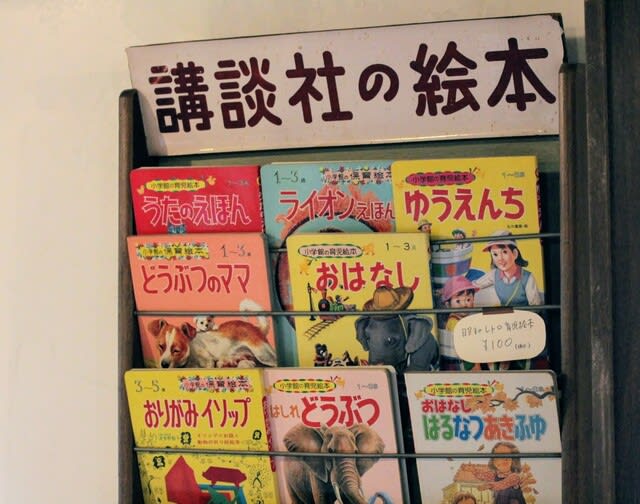

通常、こうした古い絵本は商品にならないものですが、

こうした古い「講談社の絵本」の看板がついて表紙を見せる陳列をすることで、きちんと活かされています。

同じ100円商品であっても、処分品の100円と付加価値、満足感を感じる100円の違いがあります。

その違いの第一は、先に書いた膨大な片付け作業を、ほとんど自らの手で行ったことに由来します。それらの作業も結果を見ると、私の勝手な印象ですが、なにか「指先の感覚」を大切にするような作業であったことがうかがえます。

何ごとも作業にはどんなに効率を求めるにしても、その絶対量というものにとても意味があります。

それが物質的なことであれ、精神的なことであれ、その基礎作業の絶対量を抜きになにかが創造的であることはありえません。しかも、その作業は単に几帳面ということだけでなく、まさに「指先の感覚」を大切にした作業でないと、このような空間は生まれないのです。その点が、外部のデザイナーや建築家まかせで造られたものとの決定的な差を生んでいます。

何十年、何百年という歴史の積み重ねのある空間で、残されたものや遺されたものを選別して活かすものを磨き、仕上げるには、単純な理屈や計算ではなく、まさに「指先の感覚」で判断を積み重ねていくことが重要です。

現代の暮らしでは、身の回りのほとんどのものが「買ってきたもの」で成り立っています。そこでつくられる暮らしは、ほとんどが選択された商品で成り立っています。商品の選択以外のことによる創造物というのは、極めて稀なものです。まさにそうした手作業の基本が、朝陽堂さんの空間にはあふれています。

古民家再生といった伝統や歴史を活かす活動であっても、このように徹底された事例は意外と少ないものです。

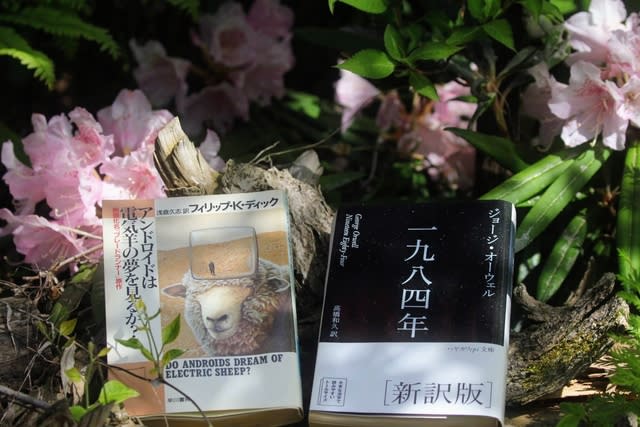

これまで2回の訪問で、ドイツ人建築家、ブルーノ・タウトの訪問記録で1776(安永5)年建築とわかるこの空間の歴史は、とても簡単に語り尽くせるものではありませんが、本来は、どのような家でも100年、200年と歴史を積み重ねれば、そうした様々な固有の歴史浮かびあがるものです。

もう一つのポイントは、先のような作業によってこそ、空間とモノ、ヒトとの「関係の文脈」が、活きてくるということです。

現代の商売で個々の商品やサービスを売るには、商品やサービスの余計なノイズ(汚れ、個人的由来や義理や縁など)は可能な限り取り除き、より収穫された場所の泥などノイズを取り除いてこそ、取り引きしやすくなるものです。

どこでも作れて、どこでも売れることを目指す大量生産、大量消費にそうしたことは不可欠ですが、高付加価値を追求する場合は逆にモノにまつわるノイズこそが意味を持ってきます。

ノイズには当然、目には見えない微生物や細菌などの情報も含まれます。だから都会では嫌われます。

ただ、その固有のノイズを残すということは、一律にできない作業なので必ず余計な「手間」が必ずかかります。

世の中の軸足が変わったからこそ可能になった面もありますが、そのノイズを大切にする手間こそが、モノやヒトの文脈を活かす道につながります。

地域の歴史や伝統文化を保存するために、歴史郷土資料館のようなものが各地にありますが、どんなに歴史的価値のある展示物があったとしても、その土地固有の文脈が表現されていないと、せっかく保存陳列されていてもその歴史的価値はなかなか伝わってきません。

この「文脈」というものが朝陽堂さんの空間からは無意識のうちに伝わってきます。

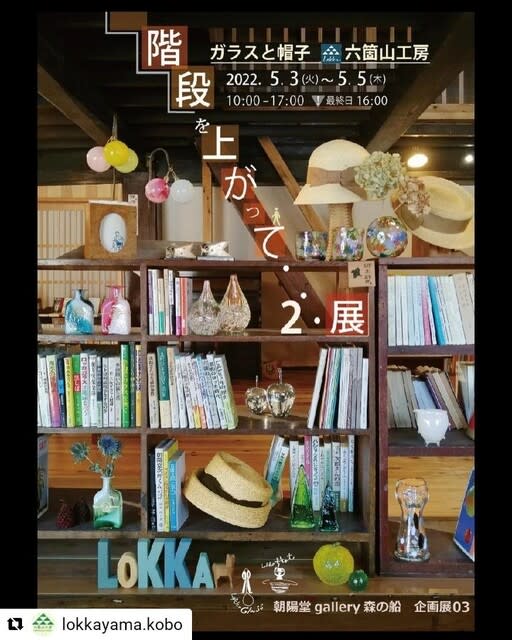

その後の2階ギャラリー企画も、この空間ならではのセレクトで、他の場ではなかなか実現できない相乗効果を生んでます。

2022.4.14~5.1

2022.4.14~5.1

作家企画展

西島雄志 個展「神気」

企画:gallery.studio.cafe new roll

協力:内藤久幹(cdc.tokyo)

2021.11.3~11.21

2021.11.3~11.21

作家企画展

「ヲリヲリヲ展」

現代美術家の小野田賢三と山極満博による二人展

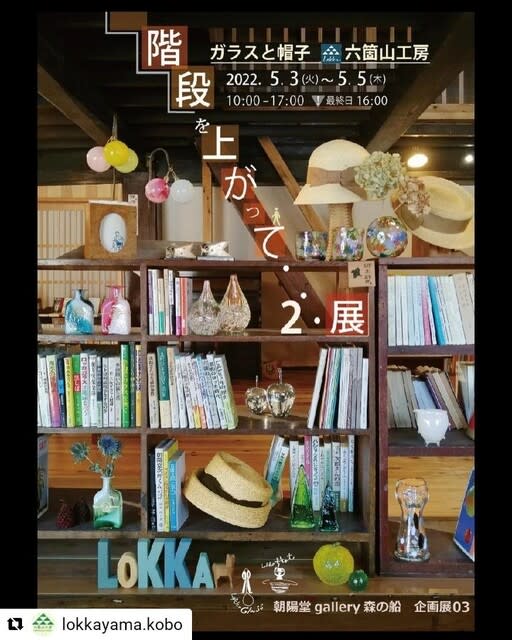

なかでも、渋川市の六箇工房さんとのコラボは、

地域性もあり今後も定期的な開催が見込まれるすばらしいものに思えます。

2021.4.29~5.5

企画展01

ガラスと帽子 六箇工房

「階段を上って・・・展」

朝陽堂さんのこうした空間づくりは特別なことのように思われがちですが、「指先の感覚」を大切にしたような膨大な手作業でモノやヒトの文脈を活かすことは、決して特別なことではなく、これからの時代の主流になっていくはずです。

何ごとも無駄をはぶき、スピードや効率を上げることは大事です。でもそれらが価値を持つのは、より大切なヒトやモノにより多くの時間と手間を惜しみなく使うためにこそ行われるべきものです。

私には特定の信仰心のようなものはありませんが、こうした作業の積み重ねの中にこそ私たちに「共通の祈り」のようなものを感じさせてくれます。

世の中、誰もが努力はしているものですが、大切にしたいもののために祈り続けて、手作業を継続することこそが何か最後の大きな力となることを感じさせてくれます。

まったく予備知識なしで朝陽堂さんの空間に足を踏み入れても、その素晴らしさは十分伝わってくるかと思いますが、これからの時代に誰もが必要な大切なことを無言で語りかけてくれているようなこの空間の違いがどこから感じ取れるのか、ぜひ皆さんも実際に訪れて確かめてみてください。

建物の裏側に残るかつての土壁

一本の樹の蔭、一河の流れも、みな多生の縁

2022.4.14~5.1

2022.4.14~5.1