板橋宿は、旧中山道の上では、江戸から京都に向かって第一番の宿場であった。

日本橋がスタート地点ではあるが、江戸在住の人たちがスタートする時は、

ほとんどの人が、板橋宿で集まって出発の壮行会を開いた。

どうしてこんなに物々しかったかと言うと、

昔の人の殆どが、生まれた土地で結婚し、出産し子育てをして、

生涯を送り、同じ土地の中で埋もれて行ったからである。

だから江戸から京都へと言えば、

生まれて初めて見知らぬ土地を行くことになる。

言い換えれば、明日をも知れぬ未知の世界へ向かうことになるから命がけである。

だから餞別(=はなむけ)を贈り、勇気づける必要があった。

そう言う意味で、どの街道も第一の宿場町は何処も、

先行きの不安を払い除ける必要があり、

華やかさが必要であった。

(板橋宿)

旧中山道を歩いて各地の宿へ立ち寄り、案内書やら説明書を頂くのであるが、

「東京の板橋から来ました」と質問に答えると、

必ず訊かれることが二つあった。

一つは板橋区の地名の由来となった「板橋」(いたのはし)は、

まだ残っているのですか?と言うことと、

(旧中山道を歩くと見えてくる「板橋」)

(板の橋に似せたコンクリート製の橋)

もう一つは、板橋宿にある「縁切り榎」は残っていますか?

の二つであった。

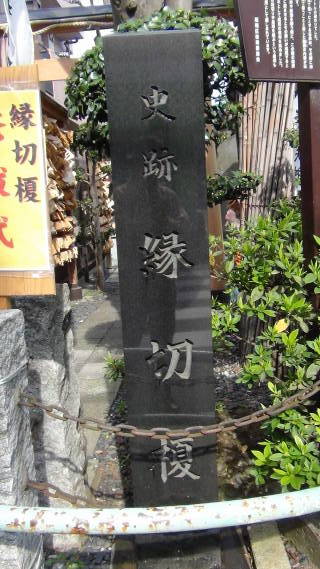

(縁切り榎)

(縁切り榎2)

「石神井川に架かる板橋は、木に見せかけたコンクリート製になっていますが、

今も残っております。

春の桜の頃は板橋の下を流れる川岸の両側に植えられた桜が満開になり、

大変な人手になります。

(板橋の桜)

もう一つの「縁切り榎」三代目になって居りますが、

現在もまだ健在ですよ。」と答えていた。

その板橋の桜は、ここから王子に抜ける石神井川の両岸に、

ソメイヨシノがびっしり植わっており、

時期には見物客でごった返すほどで、

「板橋十景」の内に数えられている。

(板橋十景)

(板橋の桜1)

(板橋の桜2)

(板橋の桜3)

(板橋の桜4)

さて、板橋を渡って進むと右手に交番があり、

その先の右手に話題の「縁切り榎」はある。

(縁切り榎2)

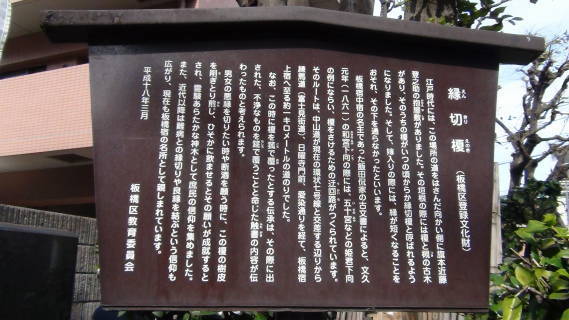

(縁切り榎の説明)

そもそも縁切り榎は、旗本近藤登之丞の抱え屋敷内にあったもであるが、

榎とケヤキの古木が二本樹っていた。

いつの頃からか縁切り榎と呼ばれるようになった。

この木の前は、岩の坂と言い、ケヤキの事を槻木(つきのき)と昔は読んだらしい。

岩の坂の前の榎(えのき)と槻木(つきのき)を並び読んで、

「エノキ、ツキノキ、いやな坂」と呼び、「縁つきいやな坂」と忌んだという。

縁切り榎の奥には「第六天神」が祀られており、悪縁を絶ちたい人がお参りに来る人が絶えない。

神社手前の絵馬に願いを込めて掛けてあるが、

その数の多いこと、こんなに悪縁に悩ませれている人が多いのかと考えさせられる。

(縁切り願いの絵馬)

幕末に攘夷開国で天皇の政府と幕府とで、険悪な状態になったのを、

取りまとめようと、徳川将軍と天皇の妹「皇女和宮」の婚姻を結び、

もめ事を解決しようとしたご婚礼に際し、

「和宮」が江戸に下る折は「良縁がめでたく結ばれるよう」

この縁切り榎の前を通らなかったと記録に残っている。

(三代目の縁切り榎)

当の三代目縁切り榎は、鳥居に並んで立っているが、

木の皮を煎じて飲ませると縁が切れるとの言い伝えで、

今なお、木の皮を剥ぐ不埒者がいるらしい。

エノキの幹周りを削らないよう竹で囲んでいるが、それでもまだ削る人が後を絶たない。

(相変わらず皮を削りとられるエノキ)

最近は悪縁を絶ち、良縁を得たい人たちの御参りが多いと聞くが、

それにしても木の皮を剥ぐのはやめてもらいたいものだ。