2月20日の土曜日のこと。

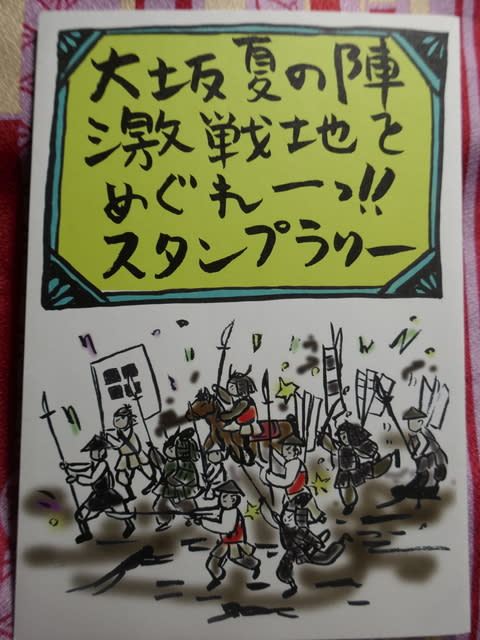

前の週に、ひょんな事から初めてしまった”大坂夏の陣 激戦地をめぐれー!!”なる

スタンプラリーも、残すところあと一か所。ここだ。

一心寺。ここにず~っとあるの知ってたのだけど、絶対、縁の無いとこだと、

行くこと無いよな~って思ってた。だって、お墓だもん。知った人のお墓無いもん。

まさかここに来る事が有ろうとは。

ここ浄土宗の一心寺は、山号は坂松山、院号は高岳院のお骨佛のお寺。

衝撃的な仁王門は、極楽浄土の天空にかかるヴェールをガラスの屋根で、

聖なるターラ樹(多羅樹:その葉と同じように文字が書ける)の並木を鉄骨でと表現したそうな。

素手で裸形の阿形・吽形の大仁王像は、武器を持たず、非暴力の智恵によって

社会の悪に立ち向かい、人々の邪心を戒める姿を表現。マッチョ具合が・・・。

文治元年(1185年)、壇ノ浦の戦いで平家が滅亡した頃、

当時京都の東山で、念仏の教えをひろめておられた浄土宗宗祖の法然上人が、

四天王寺の管長だった慈鎮和尚の招きでこの地を訪れたそうな。

四天王寺の西門から更に西数丁の所、今の一心寺のあたりで、空と海を黄金に染めて

難波の海に沈む壮麗な夕陽をご覧になり『南無阿弥陀仏』と唱えられ、草庵を結んだ。

(中略してますが)その草庵が後に一心寺と相成りました。

大本堂。手前は手水舎。

昭和20年3月14日の、大阪大空襲で、堂塔伽藍の殆どを失い、昭和41年に再建。

本尊は阿弥陀如来立像。戦後、大本山百万遍知恩寺(京都市左京区)からお迎えしたもの。

由緒正しきお寺なのだ。そんな知った人のお墓は無いお寺にやってきた訳はただ一つ。

大坂夏の陣を巡るスタンプラリーなのであった!。

徳川家康が、大坂冬の陣・夏の陣と、茶臼山に隣接したここ、一心寺にも陣を置いておりました。

家康の重臣であった、本多忠勝が次男、本多出雲守忠朝の墓所がここに。

慶長19年(1614年)冬の陣のでは、お酒を呑んでいたために不覚をとり、

敵の激しい攻撃に遭い、タジタジになって敗退。家康にこっぴどく咎められる。

翌慶長20年、汚名返上とばかりに、天王寺・岡山の戦いでは先鋒を務め、

四天王寺の南大門に布陣の毛利勝永隊に突入し、奮戦するも戦死。享年34歳。

その間際、『酒の為に身を誤る者を救おう』と遺言したと言われ、

”酒封じの神”として崇められています。忠朝のお墓の周りには、

断酒祈願のしゃもじが奉納されています。お酒をやめたい方は是非、どうぞ。

こちらは、家康の八男、徳川仙千代(松平仙千代、平岩仙千代)のお墓です。

母親は側室の相応院。(お亀のかた)は、織田信長の次女で蒲生氏郷の正室だった方。

お亀のかたが産んだ、仙千代の弟が、尾張徳川家の始祖の徳川義直。

仙千代は4歳まで伏見で暮らし、家康により嗣子のいなかった平岩親吉の養嗣子に。

養父親吉の国替えに従って甲斐国(山梨県)~大坂へ移るも、翌年慶長5年(1600年)

関ケ原の戦いの7か月前、亡くなってしまう。享年僅か6歳。

一心寺の北門を入って直ぐの石段沿いに、石碑と朽ち果てた松の切り株が有ります。

これが”霧ふりの松”。夏の陣の頃は、この松は一心寺のシンボルのような大きな古木であったのだ。

大坂城方の真田幸村が、ここで徳川家康にあと一歩!と、肉迫した時に、

この松から霧が噴き出して、家康の姿を隠して救ったと伝えられている不思議な松。

この日2月20日の事は、四天王寺~庚申堂~一心寺の順番で書きましたが、

実は、一番先に一心寺に寄ったのです。写真を撮って・・・御朱印受付がまだで。

なので、他の二か所をここで先に行き、最後にまた来て、所々写真は撮り直し。

だってね、朝一と数時間後って、空の色が全く違う。

時間がマチマチな写真、何方か気付いたかしら?自分が気になるからカミングアウトだ。

そして、晴れてスタンプラリー、最後の1つ。満願だ!って勢いよく押したら・・え!?

ぶ、ぶれぶれ~!!むちゃくちゃ乱視状態。ものがダブって見えちゃうの!状態。

満願の記念証っての、頂いたのだけど『ぶれぶれ』がショックで、よれよれ。

『帰ろ・・・』帰り道、とぼとぼ歩いてると、ふと何かが降りてきた。

そうだ、忠朝はお酒を呑んでたから、ぶれぶれなのだ。同じく酒呑み呑兵衛な私だから

こんなスタンプになったのだ!そこに至って、帰ってから娘っこにその話をして、

そうだそうだ、記念証だ。って思いだし、出してみて母娘大爆笑大会!

ぶれぶれどころの騒ぎじゃないわ。

ぶれぶれスタンプに、むちゃくちゃショックを受けていた現場を見ていた、

唯一のその窓口のお姉さんにも、酒呑み忠朝が降臨しておったのか!?

記念証の日付~!2月30日、まだ誰も経験したことの無い、未知なる時空を超えるのか!?

なかなか無い、良い感じのオチが付いたところで、スタンプラリーのお話、これにて了。

お骨佛の寺 一心寺

大阪市天王寺区逢阪2丁目8-69

TEL 06-6771-0444

夜明け前から動き出したこの日、2月20日、TANITAの活動量計の歩数は自己最多記録を更新。

この記録、今日現在、まだ破れない!(2月27日は43,080歩であった)