勢力挽回に成功していた平家が、一気に逆転敗退して、西海へ向かう切っ掛けは、義経の鵯越の「逆落」と一ノ谷の敗北。

この巻九は、このシーンを含めて、宇治川の先陣争いから木曾最期、忠度最期、敦盛最期を経て、小宰相身投げまで。

能の格好の舞台で、私が鑑賞したポピュラーなところでは、木曾の最期は、能「巴」

忠度は、このシーンではなく、巻七の「忠度都落」の能「忠度」、俊成に勅撰和歌集への入集を頼む

読人しらずの「さざ波や滋賀の都はあれにしをむかしながらの山ざくらかな」

敦盛は、能「敦盛」

小宰相身投げは、能「通盛」

また、歌舞伎や文楽の「一谷嫩軍記」に、敦盛と忠度が登場する。

さて、西に下った平家だが、木曾義仲の追討の後、戦乱が京都に移っている間に、勢威を挽回して、山陽道八カ国、南海道六カ国を従えて讃岐国八嶋を出て摂津国難波潟へ押し渡り、福原の旧都に居住して、西は一ノ谷を城郭に構え、東は生田の森を大手の木戸口と定めた。

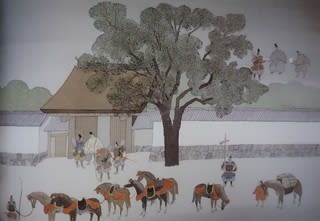

「樋口被討罰」に描写されていて、平家軍の陣容を描いた安野画伯の絵は、次の通り。

さて、一ノ谷の戦での平家の敗走だが、忠度も敦盛も、落ち行く渚には、味方は一騎も従わず、単身騎馬して海に乗り入れている。

諸国よりの「駆り武者」は、こうして平家の宗徒をたやすく見捨てて逃げ失せたのである。

多勢に無勢、敗走して討ち死にするのは当然で、幸運な者は、海上に逃れるのがやっとだが、待っているのは壇ノ浦の悲劇。

この一ノ谷で討ち死にしたのは、大将軍通盛以下都合十人。平家随一の名将知盛の断腸の悲痛が、息子知章を失った「知章最期」で描かれていて悲しい。

忠度は、関東武者六野太にお歯黒を見抜かれて挑まれて一度は打ち据えるのだが、六野太の少年兵に右の腕を切り落とされて、「光明遍照十方世界、念仏衆生摂取不捨」と「観無量寿経」の句を唱えて果てぬうち、後ろに回った六野太に首を打ち落とされたという。

著者は、忠度が、歌が優れていたのみか、熊野の山育ちの体力無双、そして、深く阿弥陀如来に帰依していたことにまで及ぶ「忠度最期」の一くだりは、長い歳月をかけて琵琶法師が練り上げた語りの首尾我よく現れている。と述べている。

箙に結びつけられていた文「旅宿花」に

”行きくれて木の下かげを宿とせば花やこよひのあるじならまし 忠度”

とあったので、ようやく、薩摩守忠度だと知り、平家物語では、六野太の大音声の後、

”・・・敵もみかた是をきいて「あないとおし、武藝にも歌道にも達者でおはしつる人を、あったら大将軍を」とて、涙をながし袖をぬらさぬはなかりけり。”

「忠度都落」と「忠度最期」の安野光雅画伯の絵は、次の通り。

敦盛については、能「敦盛」は、世阿弥の夢幻能で、出家した熊谷直実(蓮生法師)の眼前に敦盛の霊が現れるという後日譚になっていて、随分、変ってしまっている。

歌舞伎や文楽の方が、脚色も良いところだけれど、かなり、「平家物語」のストーリーを取り入れていて、面白くなっているが、私は、平家物語のストレートな物語の方が好ましいと思っている。

小学唱歌でも主題は、敦盛が腰に差していた錦の袋に入れた青葉の笛だが、「平家物語」でも、「・・・東国の勢何万騎かあるらめども、いくさの陣へ笛を持つ人よもあらじ。上﨟は猶もやさしかりけり」とて、九郞御曹司の見参に入たりければ、是をみる人涙を流さずといふ事なし。」

面白いのは、著者が、殊更に武者の装束が念入りに語られれていることで、後の世の絵師に、この通りに装束を描けば色彩の妙に繪が映えると耳打ちしているようだと指摘していること。

直実は、褐の直垂に赤皮縅の鎧を着て、紅の母衣をかけ、栗毛の馬に乗り、小次郎は、沢瀉を一入摺った直垂に、節縄目の鎧を着て、馬は白月毛、・・・

画面が小さいので、一寸、分かりにくいが、安野光雅画伯の繪は、

さて、殺伐とした戦闘のシーンの最後に、雅な恋の話、夫婦の純愛物語で締めくくるあたり、琵琶法師も粋である。

「小宰相身投」の章だが、その前に、著者は、通盛は、教経同様につとに勇猛の名の聞こえる人だが、また、「ものあわれ」に感じること深く、「もののあわれ」は色恋に惑う時に最も深まるという兼好法師の言を引いて、通盛は、小宰相という最愛の北の方を都落ちにも連れてきていて、戦のさなかにも、「もののあわれ」は一際勝っていた。と言って、その極まりは、いよいよ山の手の固めについた直後、教経の狩屋に北の方を迎えて最後の名残を惜しんだ。と書いているのである。

その通盛が果てたという情報を聞いた小宰相は、衣を引っ被って泣き伏して寝込み、船が八嶋に着くという日の夜更けに、満月の照らす海に身を投げたという。

この物語を主題にした能が「通盛」。

安野光雅画伯の繪は、次の通り。

この本のページをゆっくりと繰りつつ、安野光雅画伯の繪を眺めながら、昭和37年版の岩波書店の「日本古典文學大系」の「平家物語 上下」を反芻しながら、「平家物語」を味わっている。

この巻九は、このシーンを含めて、宇治川の先陣争いから木曾最期、忠度最期、敦盛最期を経て、小宰相身投げまで。

能の格好の舞台で、私が鑑賞したポピュラーなところでは、木曾の最期は、能「巴」

忠度は、このシーンではなく、巻七の「忠度都落」の能「忠度」、俊成に勅撰和歌集への入集を頼む

読人しらずの「さざ波や滋賀の都はあれにしをむかしながらの山ざくらかな」

敦盛は、能「敦盛」

小宰相身投げは、能「通盛」

また、歌舞伎や文楽の「一谷嫩軍記」に、敦盛と忠度が登場する。

さて、西に下った平家だが、木曾義仲の追討の後、戦乱が京都に移っている間に、勢威を挽回して、山陽道八カ国、南海道六カ国を従えて讃岐国八嶋を出て摂津国難波潟へ押し渡り、福原の旧都に居住して、西は一ノ谷を城郭に構え、東は生田の森を大手の木戸口と定めた。

「樋口被討罰」に描写されていて、平家軍の陣容を描いた安野画伯の絵は、次の通り。

さて、一ノ谷の戦での平家の敗走だが、忠度も敦盛も、落ち行く渚には、味方は一騎も従わず、単身騎馬して海に乗り入れている。

諸国よりの「駆り武者」は、こうして平家の宗徒をたやすく見捨てて逃げ失せたのである。

多勢に無勢、敗走して討ち死にするのは当然で、幸運な者は、海上に逃れるのがやっとだが、待っているのは壇ノ浦の悲劇。

この一ノ谷で討ち死にしたのは、大将軍通盛以下都合十人。平家随一の名将知盛の断腸の悲痛が、息子知章を失った「知章最期」で描かれていて悲しい。

忠度は、関東武者六野太にお歯黒を見抜かれて挑まれて一度は打ち据えるのだが、六野太の少年兵に右の腕を切り落とされて、「光明遍照十方世界、念仏衆生摂取不捨」と「観無量寿経」の句を唱えて果てぬうち、後ろに回った六野太に首を打ち落とされたという。

著者は、忠度が、歌が優れていたのみか、熊野の山育ちの体力無双、そして、深く阿弥陀如来に帰依していたことにまで及ぶ「忠度最期」の一くだりは、長い歳月をかけて琵琶法師が練り上げた語りの首尾我よく現れている。と述べている。

箙に結びつけられていた文「旅宿花」に

”行きくれて木の下かげを宿とせば花やこよひのあるじならまし 忠度”

とあったので、ようやく、薩摩守忠度だと知り、平家物語では、六野太の大音声の後、

”・・・敵もみかた是をきいて「あないとおし、武藝にも歌道にも達者でおはしつる人を、あったら大将軍を」とて、涙をながし袖をぬらさぬはなかりけり。”

「忠度都落」と「忠度最期」の安野光雅画伯の絵は、次の通り。

敦盛については、能「敦盛」は、世阿弥の夢幻能で、出家した熊谷直実(蓮生法師)の眼前に敦盛の霊が現れるという後日譚になっていて、随分、変ってしまっている。

歌舞伎や文楽の方が、脚色も良いところだけれど、かなり、「平家物語」のストーリーを取り入れていて、面白くなっているが、私は、平家物語のストレートな物語の方が好ましいと思っている。

小学唱歌でも主題は、敦盛が腰に差していた錦の袋に入れた青葉の笛だが、「平家物語」でも、「・・・東国の勢何万騎かあるらめども、いくさの陣へ笛を持つ人よもあらじ。上﨟は猶もやさしかりけり」とて、九郞御曹司の見参に入たりければ、是をみる人涙を流さずといふ事なし。」

面白いのは、著者が、殊更に武者の装束が念入りに語られれていることで、後の世の絵師に、この通りに装束を描けば色彩の妙に繪が映えると耳打ちしているようだと指摘していること。

直実は、褐の直垂に赤皮縅の鎧を着て、紅の母衣をかけ、栗毛の馬に乗り、小次郎は、沢瀉を一入摺った直垂に、節縄目の鎧を着て、馬は白月毛、・・・

画面が小さいので、一寸、分かりにくいが、安野光雅画伯の繪は、

さて、殺伐とした戦闘のシーンの最後に、雅な恋の話、夫婦の純愛物語で締めくくるあたり、琵琶法師も粋である。

「小宰相身投」の章だが、その前に、著者は、通盛は、教経同様につとに勇猛の名の聞こえる人だが、また、「ものあわれ」に感じること深く、「もののあわれ」は色恋に惑う時に最も深まるという兼好法師の言を引いて、通盛は、小宰相という最愛の北の方を都落ちにも連れてきていて、戦のさなかにも、「もののあわれ」は一際勝っていた。と言って、その極まりは、いよいよ山の手の固めについた直後、教経の狩屋に北の方を迎えて最後の名残を惜しんだ。と書いているのである。

その通盛が果てたという情報を聞いた小宰相は、衣を引っ被って泣き伏して寝込み、船が八嶋に着くという日の夜更けに、満月の照らす海に身を投げたという。

この物語を主題にした能が「通盛」。

安野光雅画伯の繪は、次の通り。

この本のページをゆっくりと繰りつつ、安野光雅画伯の繪を眺めながら、昭和37年版の岩波書店の「日本古典文學大系」の「平家物語 上下」を反芻しながら、「平家物語」を味わっている。