深田久弥は1903年に生まれ、1971年に68歳で亡くなりました。

その人の一生を、たった一行で表したのは簡単すぎますね。

では、改めて、年譜的に見てみましょう。

お仕事は作家(随筆家)であり、登山家でもありました。

「日本百名山」を著して、そのことによって名前を知っている方も多いことでしょう。

ところが、作家としては、大した創作はないのですね。

そればかりか、同棲していた女性の作品の焼き直し(盗用)をしているのです。

10年後にその女性と入籍したものの、その一年後には、初恋の女性(志げ子)と会い、道ならぬ恋に落ち、脊椎カリエスで寝たきりの妻を差し置いて、志げ子と逢引を繰り返します。

挙句は1943年に志げ子との間に子供ができてしまうのです。

1947年に最初の妻と離婚、志げ子と再婚します。

最初の妻に作品焼き直しの件を暴露されたため、作家としての深田の信用は暴落し、10年以上にわたる雌伏生活を余儀なくされたとあります。

結構やりたいことをやっていた人でしたね。でも、人は死んでも作品は残ります。

人間の複雑さは、底知れぬものがあります。ここは一つ、清も濁も併せて丸めましょう。

1959年(昭和34年)- 1963年(昭和38年)にかけて、山岳雑誌「山と高原」(朋文堂)で毎月二山の連載を50回行い、推敲を行い、新潮社から1964年に『日本百名山』を出版し、これが今に続く人気の売れ行き本になっています。

これは文学的な創作品というよりも山岳随筆ですね。

「日本百名山」という作品は、この時代の人らしく、故事来歴に詳しくて、適当な格調もあり、山好きの人にはとても心地よい書きものとなっています。

深田久弥は前出のように68歳で亡くなったのですが、それは、1971年(昭和46年)3月21日の茅ヶ岳登山中に、山頂直下の登山道で突然、脳卒中を発症したことによります。

その場所には、『深田久弥先生終焉の地』と表記された石碑が立っています。

今回は、所用で山梨県の北杜市を訪問しましたが、そのついでに?(逆?)、深田久弥のゆかりの地を訪ねて、茅ヶ岳登山もしてきました。

こんな山容です。 ↓

韮崎市の郊外から眺めた、中央は金ヶ岳、右が茅ヶ岳です。

山の連なりが、近くにある八ヶ岳に似ているので”ニセ八つ”とも言われます。

駐車場 ↓

道端に”深田記念公園駐車場”とありました。ここに車を止めて、歩きだします。

空模様が怪しいので、傘を持って行きます。

深田記念公園 ↓

駐車場から100mほど歩いたところにこじんまりした、”深田記念公園”がありました。

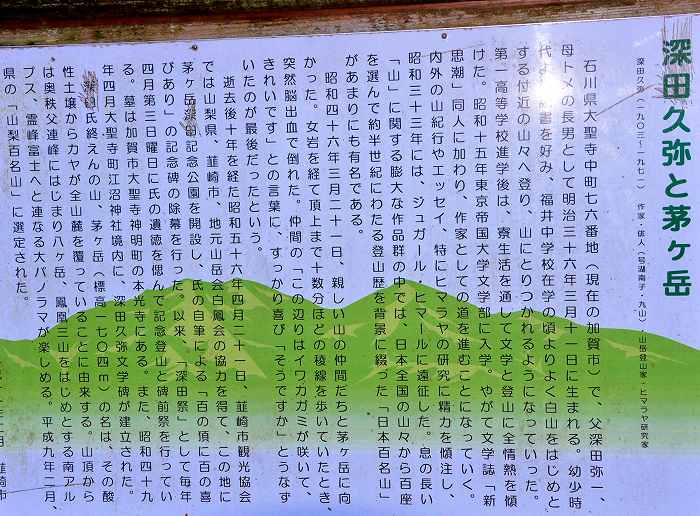

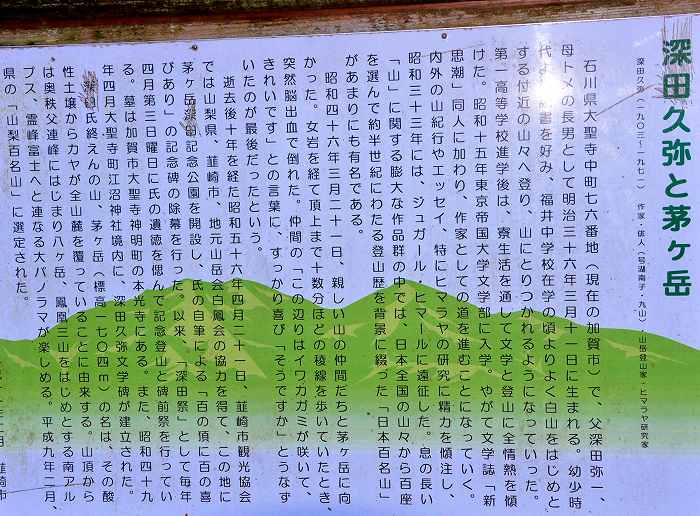

紹介文 ↓

この文中の中央部分に、深田久弥の臨終の模様が記されていて、

”「このあたりは、イワカガミが咲いて、きれいです。」との言葉に、すっかり喜び「そうですか」とうなずいたのが最後だった・・・。”

というくだりにご注目ください。

小生はこの言葉に激しく心を動かされたのです。

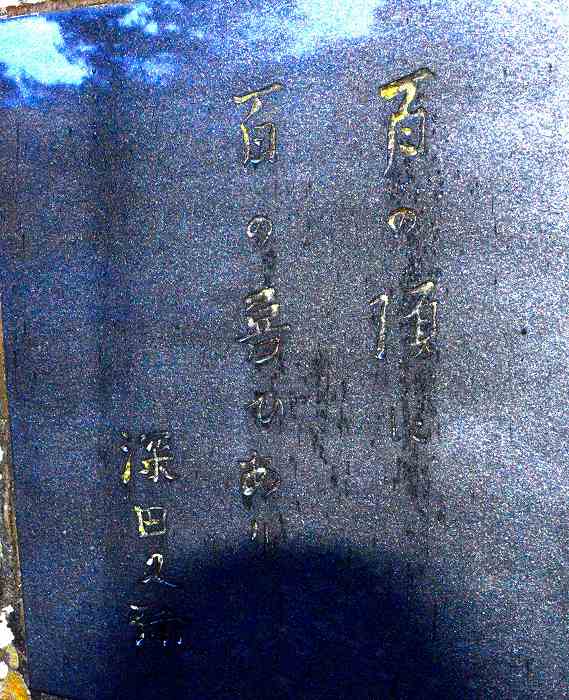

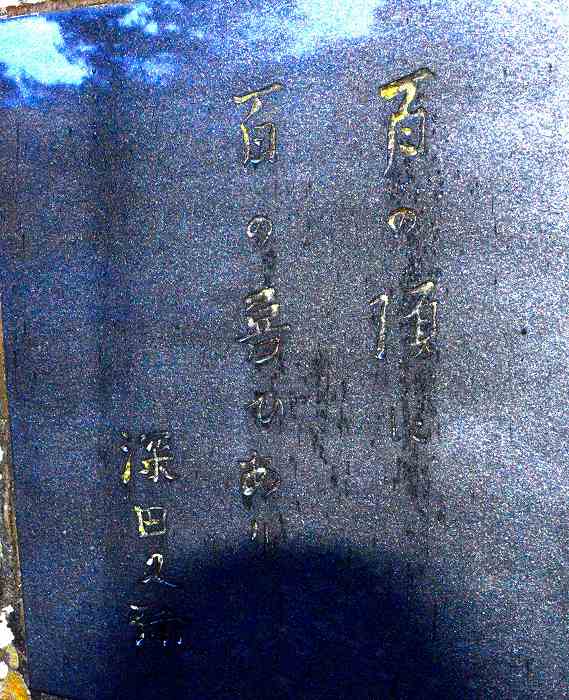

百の頂に…石碑 ↓

深田久弥の「百の頂に 百の喜びあり」という言葉が刻まれています。

雨が降り出してきましたので、傘を広げて、山道を歩いていきます。

女岩のコル ↓

登山道はずっと沢のようなところをたどっていましたが、約2時間弱で、稜線にやっと着きます。

ここから5分もしないうちに深田さんは倒れたのでした。

その現場 ↓

1971年3月、ここで深田さんが倒れた時の様子は、当時の同行者である山村正光さん(国鉄車掌・日本山岳会会員)が当時の「山と渓谷」に状況を書いた、生々しい手記を寄せていました。

その手記を読んだ時は、もう少し、広い場所かと思っていましたが、実際に来てみると、この場所は石碑がない限りは、何の変哲もない、普通の尾根上の一か所でしかありませんでした。

石碑 ↓

その現場には石碑が立っていて、花が手向けられています。

石碑には「深田久弥先生終焉の地」・「一九七一年三月廿一日」と刻まれています。

イワカガミ探し ↓

深田さんが、その山行では見ることなかったイワカガミを探して歩いていくと、山頂が近づいたところで、イワカガミが出てきました。時季が時季ですので、花はもちろんついてはいません。

茅ヶ岳の山頂 ↓

深田さんのキャリアなら、健康体でありさえすれば、ここに至るのに何の造作もないことですが、急死されたことによって、頂に立つことができませんでした。

これを「無念の死」と思う方もおられるようですが、小生は違うと思いましたね。

山好きの一人の人間が、「これは・・・」と思った山にいて、そこで仲間に囲まれて絶命した、ということですから、”ぴんぴんころり”を地で行ったことになります。

手向けのイワカガミ ↓

三角点の標石の上に、深田さんが見たかったであろう、イワカガミ。

その葉を二枚と、花の咲いた後の花茎を一本手向けて個人の冥福を祈りました。

なお、日本百名山として、人々が一極集中的に、100に挙げられた山に群がる傾向に、深田さんは困惑していたと聞きます。

深田さん自身はよく、「山で誰にも会わなかった」ことを指して、「山を独り占めできた」として喜んでいます。

「百の頂に百の喜びあり」という人であり、山の個性をそれぞれ楽しんだ方でしたね。

また、自分の中で一番好きな山はどれか・・・?、と聞かれた時には、必ず、つい最近登ったばかりの山の名前を挙げていたとも聞きます。

小生は深田さんの年齢を4つも超えてしまいました。

深田さんのゆかりの地を訪れて、彼を偲び、同じようにこの茅ヶ岳が、一番好きな山になっています。

その人の一生を、たった一行で表したのは簡単すぎますね。

では、改めて、年譜的に見てみましょう。

お仕事は作家(随筆家)であり、登山家でもありました。

「日本百名山」を著して、そのことによって名前を知っている方も多いことでしょう。

ところが、作家としては、大した創作はないのですね。

そればかりか、同棲していた女性の作品の焼き直し(盗用)をしているのです。

10年後にその女性と入籍したものの、その一年後には、初恋の女性(志げ子)と会い、道ならぬ恋に落ち、脊椎カリエスで寝たきりの妻を差し置いて、志げ子と逢引を繰り返します。

挙句は1943年に志げ子との間に子供ができてしまうのです。

1947年に最初の妻と離婚、志げ子と再婚します。

最初の妻に作品焼き直しの件を暴露されたため、作家としての深田の信用は暴落し、10年以上にわたる雌伏生活を余儀なくされたとあります。

結構やりたいことをやっていた人でしたね。でも、人は死んでも作品は残ります。

人間の複雑さは、底知れぬものがあります。ここは一つ、清も濁も併せて丸めましょう。

1959年(昭和34年)- 1963年(昭和38年)にかけて、山岳雑誌「山と高原」(朋文堂)で毎月二山の連載を50回行い、推敲を行い、新潮社から1964年に『日本百名山』を出版し、これが今に続く人気の売れ行き本になっています。

これは文学的な創作品というよりも山岳随筆ですね。

「日本百名山」という作品は、この時代の人らしく、故事来歴に詳しくて、適当な格調もあり、山好きの人にはとても心地よい書きものとなっています。

深田久弥は前出のように68歳で亡くなったのですが、それは、1971年(昭和46年)3月21日の茅ヶ岳登山中に、山頂直下の登山道で突然、脳卒中を発症したことによります。

その場所には、『深田久弥先生終焉の地』と表記された石碑が立っています。

今回は、所用で山梨県の北杜市を訪問しましたが、そのついでに?(逆?)、深田久弥のゆかりの地を訪ねて、茅ヶ岳登山もしてきました。

こんな山容です。 ↓

韮崎市の郊外から眺めた、中央は金ヶ岳、右が茅ヶ岳です。

山の連なりが、近くにある八ヶ岳に似ているので”ニセ八つ”とも言われます。

駐車場 ↓

道端に”深田記念公園駐車場”とありました。ここに車を止めて、歩きだします。

空模様が怪しいので、傘を持って行きます。

深田記念公園 ↓

駐車場から100mほど歩いたところにこじんまりした、”深田記念公園”がありました。

紹介文 ↓

この文中の中央部分に、深田久弥の臨終の模様が記されていて、

”「このあたりは、イワカガミが咲いて、きれいです。」との言葉に、すっかり喜び「そうですか」とうなずいたのが最後だった・・・。”

というくだりにご注目ください。

小生はこの言葉に激しく心を動かされたのです。

百の頂に…石碑 ↓

深田久弥の「百の頂に 百の喜びあり」という言葉が刻まれています。

雨が降り出してきましたので、傘を広げて、山道を歩いていきます。

女岩のコル ↓

登山道はずっと沢のようなところをたどっていましたが、約2時間弱で、稜線にやっと着きます。

ここから5分もしないうちに深田さんは倒れたのでした。

その現場 ↓

1971年3月、ここで深田さんが倒れた時の様子は、当時の同行者である山村正光さん(国鉄車掌・日本山岳会会員)が当時の「山と渓谷」に状況を書いた、生々しい手記を寄せていました。

その手記を読んだ時は、もう少し、広い場所かと思っていましたが、実際に来てみると、この場所は石碑がない限りは、何の変哲もない、普通の尾根上の一か所でしかありませんでした。

石碑 ↓

その現場には石碑が立っていて、花が手向けられています。

石碑には「深田久弥先生終焉の地」・「一九七一年三月廿一日」と刻まれています。

イワカガミ探し ↓

深田さんが、その山行では見ることなかったイワカガミを探して歩いていくと、山頂が近づいたところで、イワカガミが出てきました。時季が時季ですので、花はもちろんついてはいません。

茅ヶ岳の山頂 ↓

深田さんのキャリアなら、健康体でありさえすれば、ここに至るのに何の造作もないことですが、急死されたことによって、頂に立つことができませんでした。

これを「無念の死」と思う方もおられるようですが、小生は違うと思いましたね。

山好きの一人の人間が、「これは・・・」と思った山にいて、そこで仲間に囲まれて絶命した、ということですから、”ぴんぴんころり”を地で行ったことになります。

手向けのイワカガミ ↓

三角点の標石の上に、深田さんが見たかったであろう、イワカガミ。

その葉を二枚と、花の咲いた後の花茎を一本手向けて個人の冥福を祈りました。

なお、日本百名山として、人々が一極集中的に、100に挙げられた山に群がる傾向に、深田さんは困惑していたと聞きます。

深田さん自身はよく、「山で誰にも会わなかった」ことを指して、「山を独り占めできた」として喜んでいます。

「百の頂に百の喜びあり」という人であり、山の個性をそれぞれ楽しんだ方でしたね。

また、自分の中で一番好きな山はどれか・・・?、と聞かれた時には、必ず、つい最近登ったばかりの山の名前を挙げていたとも聞きます。

小生は深田さんの年齢を4つも超えてしまいました。

深田さんのゆかりの地を訪れて、彼を偲び、同じようにこの茅ヶ岳が、一番好きな山になっています。

山歩きが好きな人でしたら、やがては有名な山に傾いていき、「日本百名山」を歩いてみたいと思うようになるかもしれません。

この、本としての「日本百名山」はそういう人たちにとってよき水先案内をしてくれます。

その著者が彼でした。

小生的には新田次郎と双璧をなす存在のような気がします。

ピンピンコロリも他人に迷惑をかけない、ある意味での理想かもしれませんね。

深田久弥なる人に余り関心はありませんが、百名山を完登した者として、ついつい麻薬のような常習的登山を強いる魅力を惹き出させてくれた人物として記憶にありますが、イワカガミの花を最後に見れなかったとは感慨深いものがありますね。

ましてや、最後になった茅ヶ岳で、その葉っぱと花の残骸を手向けるとは、ぶちょうほうさんの心優しさに感動いたしてしております。

深田久弥は小生が高校一年か二年の時に秩父の両神山に登った時に山頂に百名山に選定されたことを喜んだ地元の人たちの顕彰碑が建っていたことによって知りました。

昭和36年には、雲取山、両神山、甲武信岳の三山を歩いてていましたね。

深田さんが「日本百名山」を著すよりも前のことです。

深田さんの死亡は山と渓谷に寄せられた手記を読んで知りました。

いつかは深田さんの亡くなったその山に行きたいと願いながら長い年月が経ってしまいましたが、今、願いがかなえられて感無量です。

出来れば、イワカガミの咲くころにもう一度行きたいとも思いますし、紅葉のきれいな山のようですから、その時期にもう一度、今度は、山岳展望を欲張りたいとも願いました。

どのみち、山岳展望の件についてはリベンジするつもりでいます。

先週末は急遽、上京したりで、何となくバタバタしてしまいました。

深田久弥というと、今では日本百名山の著者として、山登りをする人にはあまりにも有名な人ですね。

1971年に亡くなったのですね。

私が大学に入って山登りを本格的に始めたのが1972年春のことですから、その一年前に亡くなられたのですね。茅ヶ岳出亡くなったのは知っていましたが、もっと前のことかと思っていました。

当時は山登りをする者の間でも深田久弥はそれほど知られてなかったように思います。私なども串田孫一の随筆などはたまに読んだり、昔購入した熊谷榧の随筆などが今も書棚にはありますが、深田久弥の本は読んだことがなかったです。

日本百名山と言う言葉自体、山登りする者の間でもあまり話題には上がらなかったです。

中央線沿線の山に登る時、韮崎かどこかで茅ヶ岳が見えると「深田久弥が亡くなった山だね」などと誰かが言ったりしていたので、名前は何となく知っているという感じでした。

それにしても、彼の人生は日本百名山の文章から受ける印象とは違い、清廉潔白なものではなかったのですね。

亡くなられた時、まだ68歳だったというのも意外でした。

山仲間にもそのぐらいの年齢の方が何人かいらっしゃいますが、山で事故ではなく、脳出血で亡くなられたというのは山に登るものにとってはある意味願ってもない死に方かもしれません。

深田久弥は一般的なハイカーにとっては程よいレベルだったのではないでしょうか。

岩登りとか、雪山や、ハードな沢登りなどからは離れた世界に一般的なハイカーは位置していますから、そういう人たちにとってはちょうど良いレベルの山案内になったのではないでしょうか。

「日本百名山という著書によって、猫も杓子も百名山に集中するようになり、山の喧騒と登山道周辺の環境破壊が生まれてしまい、山の玄人たちにとっては今では唾棄すべき存在になっているかもしれません。

また、この著書を必要以上に喧伝するNHKはじめ民放テレビI局各社の愚かな取り組み態度も深刻なことだと思っています。

文学者としての彼の作家人生も複雑ですね。

故事来歴には詳しいけれども、作家としての才能面は辛かったのかもしれませんね。

でも、あの「日本百名山」という著書はそれなりの格調を有していて、そこら辺のハウツー本とは一線を画しているものと思います。

櫛田孫一の「山のパンセ」でしたか、読んだことはありますが、随分難解だったような気がします。

亡くなり方についてですが、山で死ねて本望という見方の対極に、山をやる人間が山で死んでは駄目でしょうという二つの見方があるみたいですね。

でも舞台俳優が舞台で死ねて本望という言い方もあるようですから、このことについては是も非もないような気がしました。