私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

一昨日、12月4日のブログで、15年前の地球サミットでの日本の振舞いの頼りなさの一端を紹介しました。翌年の1993年11月19日に「環境基本法」が成立しました。そこで、今日から数回にわたって、私もその成立にかかわった「環境基本法」(1993年11月19日成立)に関連した当時の私の考えをまとめておこうと思います。14年前に私が想定していたような状況が、いよいよ現実の問題となって日本で観察され始めているからです。

環境基本法はその第3条、第4条および第5条の3条を合わせて「環境の保全についての基本理念」と定めています。

第三条 環境の恵沢の享受と継承等

第四条 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等

第五条 国際的な強調による地球環境保全の積極的推進

しかし、環境基本法はその基本理念を具現化するにはあまりに不十分と言わざるをえませんし、「政府素案」についても同様です。そこには環境保全の基本理念と環境問題に対する基本認識の大きな乖離があるからです。環境基本法が定める環境基本計画には「社会の構成員であるすべての主体が共通の認識の下に、それぞれ協力して環境の保全に取り組んでいくため、21世紀半ばを展望して、環境基本法の理念を受けた環境政策の基本的考え方と長期的な目標を示すとともに、21世紀初頭までの施策の方向を明らかにするものである」と書いてありますから、言葉を代えて言えば、「現在の大量生産・大量消費・大量廃棄に象徴される『20世紀型の産業経済社会』を『人と環境にやさしい持続可能な社会』へ転換していくために、21世紀初頭までの施策の方向を明らかにするものだ」と理解してもよいと思います。

1994年12月9日、中央環境審議会は地球環境保全に対応した今後の環境行政の柱となる「環境基本計画について」を村山首相に答申しました。このニュースを報じたマスコミの論調は「数値目標は盛らず、総論の先の目標示さずあいまいな印象(毎日)」、「環境保全、具体性乏しく(朝日)」、「焦点の数値目標先送り、既存策寄せ集めの感(日経)」と題する見出しを掲げ、失望感をにじませています。 。

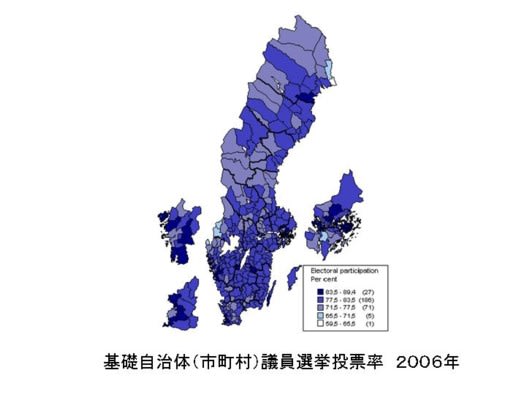

ここで4月4日のブログ「今日の決断が将来を原則的に決める」を思い出してください。そして、1月11日から始めた市民連続講座「緑の福祉国家1~62」 に示した「持続可能な社会の実現をめざすスウェーデンの行動計画」をご覧ください。スウェーデンの行動計画は国民の総意に基づくものですし、日本のマスコミが求めている数値目標も掲げられています。日本とスウェーデンの“当時の対応の相違”は私が14年前に想定していたように、21世紀初頭つまり、現在、決定的な相違となって現れてきているのです。

11月23日のブログで紹介した国連気候変動枠組条約締約国会議事務局が公表した「1990年/2005年」の温室効果ガス排出結果は、その具体的な例でしょう。

関連記事

緑の福祉国家15 気候変動への対応④

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。