私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

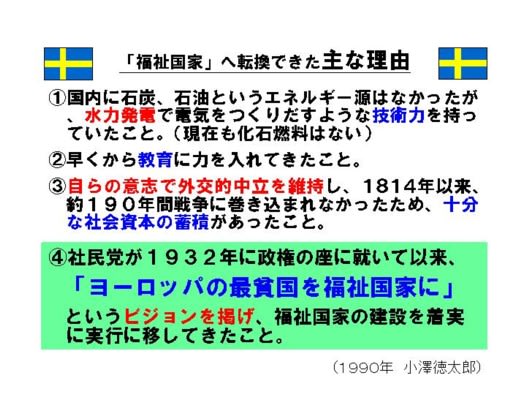

今から20年ほど前に東欧世界が激動する中で、東欧諸国がスウェーデンをかれらがめざすモデル国家と考えていると報道されたことがあります。

スウェーデンは、日本や欧米の先進工業国と同様に、「資本主義体制の国(最近の言葉でいえば市場経済システムの国)」です。産業に占める国営企業の割合は90年代初頭で5%程度に過ぎませんでした。 企業活動に対する政府の規制も最小限に抑えられていますので、市場競争原理がよく働いています。労使関係は良好で、労使共によく組織されています。

関連記事

国際競争力→スウェーデン初のCO2税に、EUの大国の反応は

日本と同じように、スウェーデンでも様々な問題が起こります。しかし、それらの問題の解決にあたっては十分な話し合いにより解決するのがスウェーデンの伝統的な方式です。つまり、車の運転で言えば、急ハンドルは切らないのです。スウェーデンの政治・社会に詳しい早稲田大学教授の岡沢憲芙さんの言葉を借りれば、「生産は資本主義の原則の下で行ない、得られた富の分配は社会主義的に行なう」ということになります。

資本主義体制をとってはいるものの、「機会均等」というような価値観を重要視しているわけですから、社会主義的な要素が入ってくることになります。簡単に言えば、スウェーデンは資本主義と社会主義を織りまぜた国と言えるでしょう。しかし、20世紀のスウェーデンにとって「資本主義」とか「社会主義」というイデオロギーの問題はあまり重要ではありませんでした。重要なのは主義主張の問題ではなく、いかに「国民が不安なく暮らしやすいかということ」、つまり、「不安のない暮らし易さ」が国民すべてに均等に配分されているかどうかということでした。

スウェーデンが長年かかって築き上げた福祉国家にとって大切なことは「国民の生命と幸福」です。その実現に沿うように、立法が存在し、行政が機能し、政治があるのです。科学技術や情報公開制度、そしてオンブズマン制度もそのためにあるのです。労働組合と企業経営がスウェーデンの福祉社会の中で重要な役割を持っています。

スウェーデンの国民に支持されてきた20世紀型の福祉国家を維持し、発展させるためには、企業の健全な活動が不可欠です。もし企業が利潤を上げることができず、赤字を続けているのであれば、スウェーデン型の福祉国家は成り立ちません。企業が健全な状態にあることがスウェーデンの福祉社会を維持する上で大きな役割を担っていました。同じように、労働組合もスウェーデンの福祉社会の維持・発展のために大きな力となってきたのです。

関連記事

企業が利潤をあげる→フィランソロピー、メセナ、そしてCSR

日本の労働者の組織率は1949年(昭和24年)の55.8%から、1953年には30%台に下がり、1975年(昭和50年)以降は年々下降を続け、ついに、1991年には24.5%となって、戦後最低(昭和22年の調査開始以来最低)の記録を更新してしまいましたが、スウェーデンの労働者の組織率は1991年時点でも90%を維持していました。企業活動も、労働組合の活動もスウェーデンの福祉国家を支える力として作用していました。

最新の労働組合組織率については、2006年12月8日の朝日新聞が、「労組組織率最低18.2%」という見出しで、連合の見通しを伝えています。「組織率の分母となる組合員数(昨年1013万8千人)の減少幅は小さくなった。一方で、分母となる雇用者数は、景気回復もあって5416万人から100万人増えており、組織率の低下につながった」と解説しています。

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。