4月9日、新緑で彩られた東京の里山を散策しました。

八王子駅から五日市行のバスで圏央道上川橋で下車。すぐ西側で川口川を渡り、金精稲荷のすぐ脇が登山口になります。

川口川から大岳山を望む

金精稲荷

この辺りではタチツボスミレ、ジロボウエンゴサク、ミツバツツジなどが咲いていました。

少し先の平地を散策して周囲の新緑を眺め、まだ何も作っていない畑地やヒエンソウ、ムラサキケマンなどが咲いているのを見てから、いよいよ天合峰へ向かいました。

天合峰方面の雑木林の新緑

すぐ上の大地には畑地が広まっています。畑には何も植わっていませんが、ミツバツツジが綺麗でした。

この台地には縄文時代から人が住み、住居址、石器、土器などが多く出土したそうです。

さらに進むと栗林や雑木林が広がっています。

この辺りにはタチツボスミレ、ボケ、アケビ、カキドウシ等が咲き乱れていました。

また、越冬明けでボロボロになったテングチョウ、ルリタテハ、アサヒナカワトンボなどが出現し目を楽しませてくれます。

アサヒナカワトンボの雌

突然アマガエルが飛び出しました。

さらに登山道を進むとカントウカンアオイがあちこちにありました。

カントウカンアオイとその花

緩い上り坂を歩いて開けたところが天合峰の山頂(標高300m)です。ひっそりと山名を書いた石と三等三角点がありました。登山口から30分ぐらいでしょうか。眺めは全くありません。

ミヤマセセリが1頭飛んできて日向ぼっこをしていました。

金比羅山へ続くかと思われる路がありましたが、道標もなく初めてのところなので行かずにいったん同じ道を下ってから金比羅さんへ行くことにします。

圏央道を潜って少し東の道から南へ向かいます。

しばらく進むと稲荷神社です。神社の周りにはタチツボスミレが咲き乱れ、ニリンソウの群落もありました。

交尾中のモンキチョウのペアも出現です。

そこから急に森林の狭い沢沿いの暗い林下の道になり急な細いつづら折れの道が金比羅山へ進みます。

沢にはトラフシジミが吸水していました。

すると突然変な石像が現れました。

これは水神で正しくは倶利伽羅不動といい、不動明王の左手の縄を竜に変え右手の剣をその竜が抱きかかえた姿だそうで不動明王の化身だということです。

この道にはニオイタチツボスミレが2輪咲いていました。

最後の急登を登ると金比羅神社の鳥居です。

さらに頂上とそこに祭ってある神社が見えました。

山頂にはすぐ裏にある宝生寺団地への給水塔が見え、天合峰へ続くと思わる道がありました。もし今度来るときはこの道を天合峰まで辿ってみよう。

金比羅山を下山し、長楽寺へ向かいます。

長楽寺への路に梅林がありその下にマルバスミレの大群落がありました。そこにはアメリカスミレサイシンも少し混じっています。

マルバスミレ

アメリカスミレサイシン

長楽寺

長楽寺は八王子最古の寺で本尊は不動明王で、その背後の薬師如来像は都の有形文化財で八王子最古の仏像だそうですが、残念ながら拝観できません。

次は、熊野神社と十二社弁天池へ向かいます。

十二社弁天池:十二社(じゅうにそ)という集落にあり中之島に弁天さんを祀ってあるということです。

種々のトンボが生息する貴重な池だとのことですが、今は何もいません。

ここから奥へ進むと宝生寺緑地になります。宝生寺緑地は都の保存緑地でボランティアの人たちが下草刈りをしたり環境保存に努めているそうでなかなかいい緑地です。川口に多いというシハイスミレが生息しそうな雰囲気なので今度探しに来てみよう。

道々ツボスミレが咲き葉が開ききったヤブレガサがあり、それにジュウニヒトエも咲いてました。

ツボスミレ(ニョイスミレ)

ヤブレガサ

ウスアオエダシャク(蛾の1種)が飛んでいました。

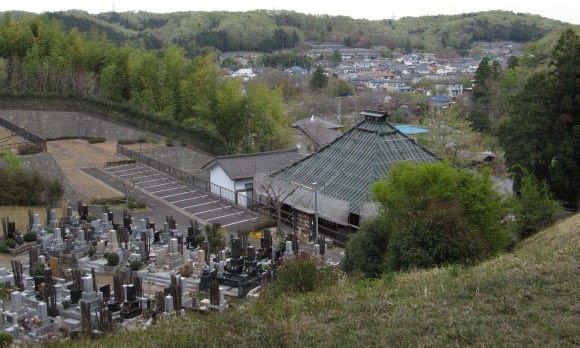

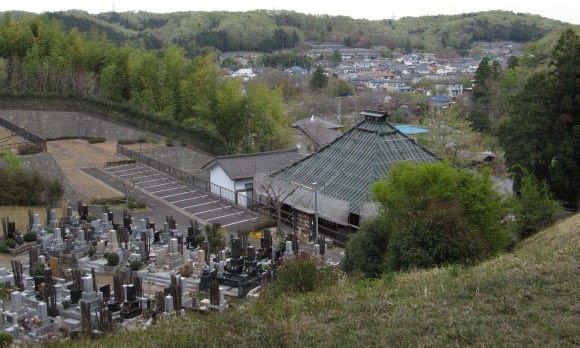

宝生寺緑地から龍正寺、川口町を見下ろす。

宝生寺緑地を少し散策して昼食をとり帰宅しました。

以上

八王子駅から五日市行のバスで圏央道上川橋で下車。すぐ西側で川口川を渡り、金精稲荷のすぐ脇が登山口になります。

川口川から大岳山を望む

金精稲荷

この辺りではタチツボスミレ、ジロボウエンゴサク、ミツバツツジなどが咲いていました。

少し先の平地を散策して周囲の新緑を眺め、まだ何も作っていない畑地やヒエンソウ、ムラサキケマンなどが咲いているのを見てから、いよいよ天合峰へ向かいました。

天合峰方面の雑木林の新緑

すぐ上の大地には畑地が広まっています。畑には何も植わっていませんが、ミツバツツジが綺麗でした。

この台地には縄文時代から人が住み、住居址、石器、土器などが多く出土したそうです。

さらに進むと栗林や雑木林が広がっています。

この辺りにはタチツボスミレ、ボケ、アケビ、カキドウシ等が咲き乱れていました。

また、越冬明けでボロボロになったテングチョウ、ルリタテハ、アサヒナカワトンボなどが出現し目を楽しませてくれます。

アサヒナカワトンボの雌

突然アマガエルが飛び出しました。

さらに登山道を進むとカントウカンアオイがあちこちにありました。

カントウカンアオイとその花

緩い上り坂を歩いて開けたところが天合峰の山頂(標高300m)です。ひっそりと山名を書いた石と三等三角点がありました。登山口から30分ぐらいでしょうか。眺めは全くありません。

ミヤマセセリが1頭飛んできて日向ぼっこをしていました。

金比羅山へ続くかと思われる路がありましたが、道標もなく初めてのところなので行かずにいったん同じ道を下ってから金比羅さんへ行くことにします。

圏央道を潜って少し東の道から南へ向かいます。

しばらく進むと稲荷神社です。神社の周りにはタチツボスミレが咲き乱れ、ニリンソウの群落もありました。

交尾中のモンキチョウのペアも出現です。

そこから急に森林の狭い沢沿いの暗い林下の道になり急な細いつづら折れの道が金比羅山へ進みます。

沢にはトラフシジミが吸水していました。

すると突然変な石像が現れました。

これは水神で正しくは倶利伽羅不動といい、不動明王の左手の縄を竜に変え右手の剣をその竜が抱きかかえた姿だそうで不動明王の化身だということです。

この道にはニオイタチツボスミレが2輪咲いていました。

最後の急登を登ると金比羅神社の鳥居です。

さらに頂上とそこに祭ってある神社が見えました。

山頂にはすぐ裏にある宝生寺団地への給水塔が見え、天合峰へ続くと思わる道がありました。もし今度来るときはこの道を天合峰まで辿ってみよう。

金比羅山を下山し、長楽寺へ向かいます。

長楽寺への路に梅林がありその下にマルバスミレの大群落がありました。そこにはアメリカスミレサイシンも少し混じっています。

マルバスミレ

アメリカスミレサイシン

長楽寺

長楽寺は八王子最古の寺で本尊は不動明王で、その背後の薬師如来像は都の有形文化財で八王子最古の仏像だそうですが、残念ながら拝観できません。

次は、熊野神社と十二社弁天池へ向かいます。

十二社弁天池:十二社(じゅうにそ)という集落にあり中之島に弁天さんを祀ってあるということです。

種々のトンボが生息する貴重な池だとのことですが、今は何もいません。

ここから奥へ進むと宝生寺緑地になります。宝生寺緑地は都の保存緑地でボランティアの人たちが下草刈りをしたり環境保存に努めているそうでなかなかいい緑地です。川口に多いというシハイスミレが生息しそうな雰囲気なので今度探しに来てみよう。

道々ツボスミレが咲き葉が開ききったヤブレガサがあり、それにジュウニヒトエも咲いてました。

ツボスミレ(ニョイスミレ)

ヤブレガサ

ウスアオエダシャク(蛾の1種)が飛んでいました。

宝生寺緑地から龍正寺、川口町を見下ろす。

宝生寺緑地を少し散策して昼食をとり帰宅しました。

以上