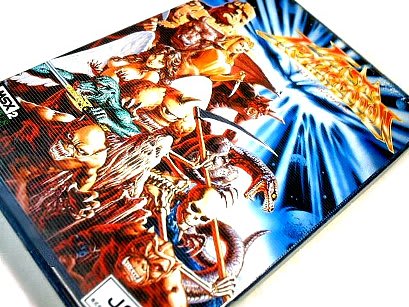

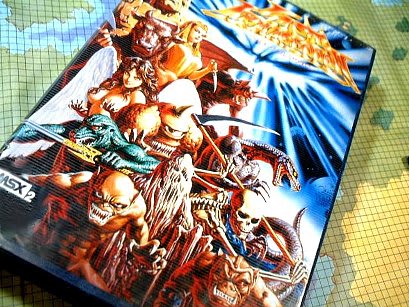

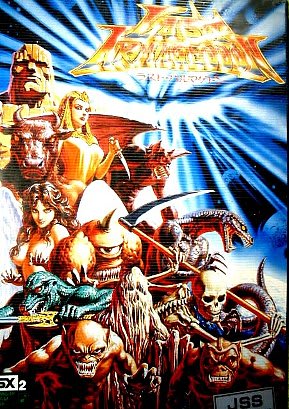

ラストハルマゲドン(LAST ARMAGEDDON)は、ブレイングレイより1988年に発表されたRPG。原作・企画は、学校であった怖い話の飯島多紀哉(飯島健男)氏。PC-88、98、X1、X68000、FM-TOWNS、MSX2、FC、PC-エンジンといった、当時の主要なハードで発売されていました。

プレイヤーは、スケルトン、ミノタウルス、ゴブリンといった12種のモンスターを操作して、人類滅亡後の地球の覇権をかけてエイリアンと戦う逆転のシナリオになっています。ホラーでないかと勘違いしそうな、おどろおどろしいグラフィックが特徴的ですが、モンスターたちが自分たちはいったい何者なのかということを探る、自分探しの物語の要素も含んでおり、蘇ったワードナーがモンスターを引き連れて失われた力と記憶を取り戻すWIZ4や、自分の肉体と失われた記憶を取り戻すためにさまようレリクス、モンスターとなって失われた記憶を取り戻すモンスター誕生(ゲームブック)などとも共通する、いくぶん哲学的な要素も含んだSF的な世界観になっています。モンスターたちは魔族という括りでくくられ、魔界より地上を目指すといった設定は、デビルマンを連想させますし、人類滅亡後の荒廃した地球は、未来少年コナンやナウシカ、北斗の拳、マッドマックスといった、この頃盛んに作られていた世紀末、近未来ものからの影響も感じさせます。108の石版を読むことで謎が解明されてゆくのですが、このあたりは2001年宇宙の旅のモノリスからでしょうか。

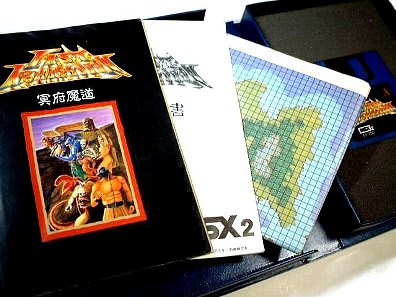

パッケージを開けたところ。マニュアルやマップなど雰囲気を盛り上げてくれる演出が施されていますが、この時期のものとしてはわりとシンプルな感じ。

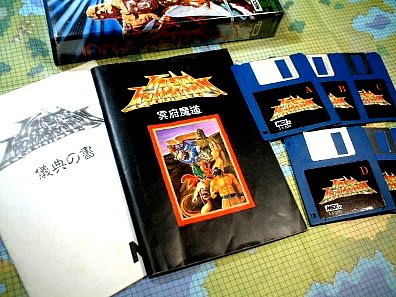

操作方法などが記された儀典の書。モンスターや魔法、アイテムなどが記された設定資料集・冥府魔道。これはMSX2版のためフロッピー5枚組み。下にあるものは108の石版のちらばる地上世界のマップ。これは、この時期のRPGの付属品としてはお約束。これ以外に、石版の場所をチェックするチェック・シールが付いていました。

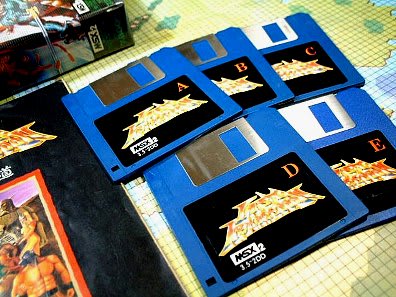

この時期のものとしては、珍しくはないのですが、ちょっとシナリオのボリューム感を感じさせる3.5インチ2DD5枚組み。(とはいっても、今となってはデータ量としてはたいしたことないのでしょうが)

儀典の書。儀典の書とは、儀式についてきまり事や、規範となる先例を記した書物の事。中は、普通に操作方法などが記載されたユーザーズマニュアル。

冥府魔道。フルカラーのモンスターマニュアル。このキッチュなセンスが素敵。

ストーリーは、12種のモンスターからなる魔族が、人類滅亡後の地球の覇権をかけて地球外生命体・エイリアンとの戦いを繰り広げることになります。地上には、108の石版が置かれてあり、その石版を読んでゆくことで物語の核心に迫っていきます。昼、夜、サルバンの破砕日と、それぞれの時間に対応した3種のパーティを組む必要があり、モンスターには魔法、飛行、アイテム作成などの特殊能力もあるため、それも考慮に入れる必要があります。これ以外にもモンスターのレベルが一定値になると、モンスター同士の合体も可能になっています。このゲームが登場した88年頃というのは、RPG熱が最高潮に達した頃にあたり、あれやこれやと要素が詰め込まれていて、てんこ盛りといった印象です。またPC-88から続いたPCゲームブームもある意味最高潮に達していた時期ともいえますので、これまでのPCのRPGゲームの集大成といった趣きもあるような気がします。また、モンスターのパラメーターには、悪運やブレイン指数(知性)といった、このゲーム独特の要素も。

地下の魔界に追いやられた魔族が、地上を目指すという世界観は、太古の種族デーモン一族が、地上の支配権を取り戻そうとするデビルマンですな。また設定としては、戦闘メカザブングルが近いです。

モンスターマニュアルより。敵となる地球外生命体。

こんなのと戦わなければならないとは、嫌過ぎ。

戦うほうもこんなですから、無問題ですか。

12種の魔族の中に魔法で操られているはずのスケルトンやゴーレム、ガーゴイルが入っていたり、スライムやオーク、ゴブリンに加えて、ミノタウルス、スフィンクス、サイクロプスといった出自がばらばらなモンスター達が、魔族としてひと括りにされている点には多少の違和感が残ります。実はシナリオ的には矛盾がなく、マニュアルにもそういった一般的な概念は捨ててくださいとあらかじめことわってありますが。狙い的には、プレイヤーがRPGのモンスターの側となって戦う逆転の発想と、RPGの人気モンスター達を集結させたというところなのでしょうか。感覚的には、オール怪獣大進撃みたいなノリで、世界観を楽しませようということなのかも知れません。そう考えると、スターモンスターぞろいという気も。

ということで、異色のRPGラストハルマゲドンでした。個人的には、PCゲーム熱が冷めていた時期にあたり、当時遊ぶ機会はありませんでした。このように膨大な時間のかかる大作RPGは、あの時期でなければ遊べなかったと思いますので、これをリアルタイムで体験できなかったことが少し残念な気がします。学校であった怖い話の鬼才・飯島多紀哉氏による衝撃のシナリオも、当時体験できていれば、また違った感じ方を持ったことだろうと思います。

Wiki ラストハルマゲドン、ブレイングレイの項、ラストハルマゲドン・モンスターマニュアル、4Gamer.net 飯島多紀哉氏インタビュー

ラスマゲ懐かしいですね、高校生の夏休みにPC88を持っていた友人の家に泊まり込みでプレイしに行って、友人は寝てしまったのにひとりで朝までプレイを続け、友人の母親に呆れられたと言う恥ずかしい記憶が蘇りますw

ゲーム自体もシナリオも良かったのですが、レベルアップのシステムが独自過ぎて(FF2っぽい)、結局レベルアップをやっているだけで飽きてしまうというのが難点でしたね。

それはそうと、最近ブログをアメーバからFC2ブログに引越をしました。もしよかったらたまにでも覗いてみてください。

それではまた。

>友人の母親に呆れられた

ザナドゥでこれやりました。

ラスマゲは、これだけいろいろな要素を詰め込んで、よく破綻もせずにまとめたもんだと思います。

ブックマーク変更しました。相変わらずセンスが(マニアックな方向に)いいですな~