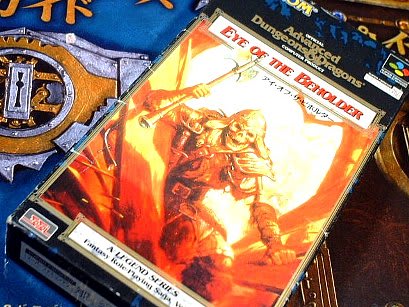

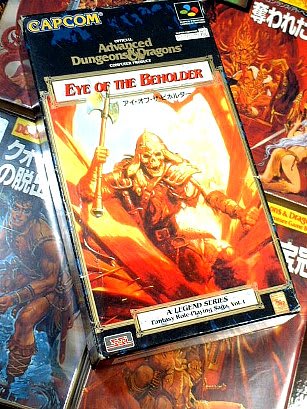

アイ・オブ・ザ・ビホルダー(Eye of the Beholder)は、1994年にCAPCOMより発売されたSFC用のRPG。開発元は、米国のWestwood Associatesで1990年の作品。

元々はPC用に開発されたゲームで、日本ではPC版以外にセガ・メガCDにも移植されています。海外では人気があったようで、Ⅱ.Ⅲと続編も作られています。TRPGアドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ(Advanced Dungeons & Dragons)のシステムを用いた作品で、この頃流行っていたダンジョンマスターのように、リアルタイム制の3Dダンジョンものになります。AD&Dのシステムを用いたCRPGは、現在までかなり作られており、FCでもポニーキャニオンより4作品ほど出ていました。また、ちょうどアイ・オブ・ザ・ビホルダーと同じ時期に、カプコンからアーケードゲームとして、ダンジョンズ&ドラゴンズ タワーオブドゥーム(Tower Of Doom)、続編シャドーオーバーミスタラ(Shadow over Mystara)が発表されていました。

ROM、説明書、アンケート葉書。

洋ゲー臭がいい味出してます。日本製では、こうは行きません。

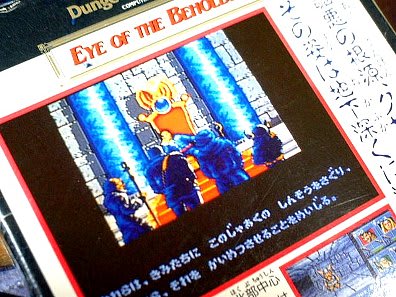

ゲームの方は、雇われの冒険者となって、フォーゴトレンレルム北部の都市ウォーターディープの地下に広がる下水道に降りて、町の平穏を脅かす邪悪な存在を倒すというもの。ウルティマ・アンダーワールドに少し近い設定。プレイした感じも、ダンジョンマスターとアンダーワールドを足して、水で割ったような感じです。

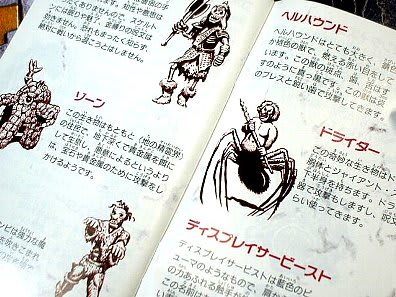

モンスターも洋ゲー臭が、炸裂しています。

ダンジョンマスターとアンダーワールドに影響を受けて作られた、作品群のひとつということのようです。カプコンが移植しているということもあって操作性は快適ですが、かなり難しい作品です。ダンマスのように迷路にメリハリが利いておらず、ひとつのフロアに階段が複数個あって、構造を把握しにくいです。一応NPCやイベントもありますが、アンダーワールドのように交渉やイベントなどの見せ場も少ないので、必ずしも同じフロアーにない扉を開く鍵を求めて、ダンジョン内を上下するのがメインの探索となります。またタイトル通り、ビホルダー(Beholder)がラスボスなのですが、日本の感覚だとビホルダーは中ボスというイメージですね。D&Dの世界では、ビホルダーは魔法の無効化や即死、石化、消滅などドラゴンに匹敵する強敵ということのようです。日本では漫画BASTARD!!の書き換え事件が有名で、そちらのイメージも強いよう思います。

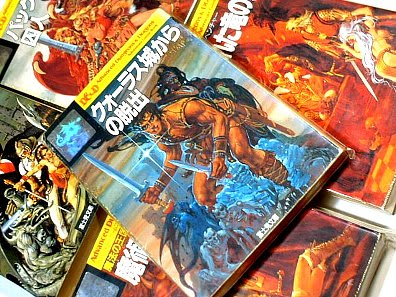

D&Dのデザイナー、ゲイリー・ガイギャックスによるエッセイ、TRPGの指南書ロールプレイングゲームの達人(社会思想社)

同じくゲームマスターの達人(社会思想社)

富士見書房より出ていた、AD&Dのシステムを用いたゲームブック。

角川の電撃ゲーム文庫より出てた、文庫版D&Dのルールブック。

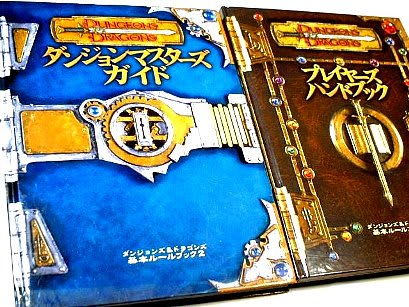

ホビージャパンより出ているDungeons & Dragons 3rd editionのコアルールブック。

80年代から90年代初頭のRPGのブームの頃には、Dungeons & Dragonsというだけで胸が熱くなるようなロマンがありました。ただCPRGの方はどうも日本人の感覚には難しかったのか、中古FCショップなどに行くと、必ずといってよいほど1,000円未満の値段が付けられて置いてありました。ただ難易度や遊びにくさなどを考えると、なかなか手を出しづらかったように覚えています。

参考:Wiki ダンジョンズ&ドラゴン、ビホルダー、Eye of the Beholderの項

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます