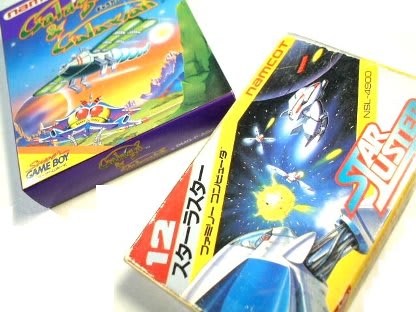

ギャラガ’88(Galaga'88)は、1987年にナムコより発表されたシューティングゲーム。

タイトルどおり81年に発表されたギャラガ(GALAGA)の続編であり、79年のギャラクシアン(Galaxian)、84年のギャプラス(GAPLUS)に続くナムコ固定画面シューティングゲームの第4弾になります。ただし、大幅なパワーアップは施されているもののギャラガ(GALAGA)のリニューアル版といった趣で、BGMや基本的な構成などはギャラガのものを使っています。

敵が画面外より来襲し編隊を作り、その後落下して攻撃をしてくるゲームの基本はギャラガをそのまま踏襲。変更になった点として、ギャラガの売りであった敵に捕らわれた自機を救うことで合体を果たすデュアル・ファイターは、2機合体からトリプル・ファイター(3機合体)へとパワーアップ。ステージとステージの合間にスクロール面が挟まれたり、撃つと花火のように弾ける(ドン)や、忍者(ニン)、膨らむ(パン)、飛行途中に破壊できない(カン)などの新しい敵キャラの登場、最終面にはボス的な巨大キャラ(クイーンギャラガ・キングギャラガ)が登場するなどの新しい要素が詰め込まれていました。家庭用へは、X68000、PC-エンジン、ゲームギアなどに移植されていました。

ただし、ポスト・インベーダーとしてエイリアンが降下して攻撃してくる要素を入れたギャラクシアン、その続編として合体によるパワーアップを入れて、ゲームセンターでの稼動も長いこと人気を保ったギャラガ等と比較すると、当時の注目度としては今ひとつの印象も拭えず・・・

シリーズ第3弾として4方向への自機移動や、ブラスターヘッドによる多彩なパワーアップを取り入れたギャプラスなどと比べても、あまり変わり栄えしないなという印象も残しました。

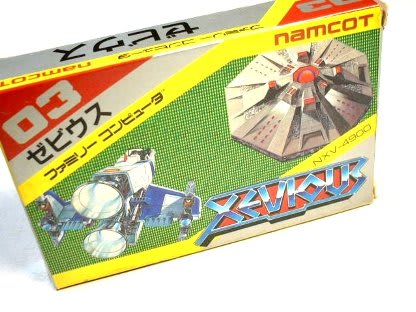

83年登場のゼビウス(XEVIOUS)以降は、スクロールすることが既に当たり前となっていましたし・・・

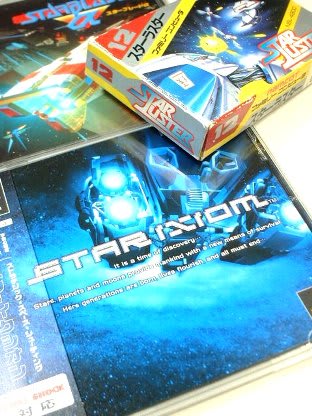

85年には、ファミコンでも3Dの戦闘を取り入れたスターラスター(STAR LUSTER)が登場していました。

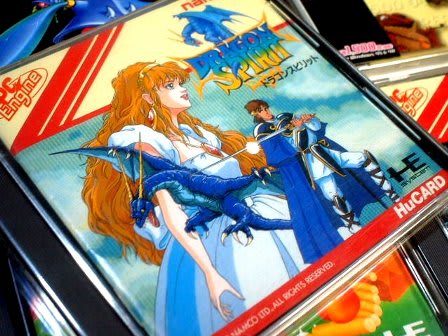

同じ87年には、ファンタジー世界をシューティングに取り入れたドラゴンスピリット(DRAGON SPIRIT)も稼動しており、人気を博していました。このような中にあって、いかに様々な要素が詰め込まれているとはいえ固定画面のシューティングでは、新しい印象を与えることは難しかったと思います。

ギャラクシアンから続く、新しい要素を取り入れた方向性としては、あらかじめ作成された3D映像をレーザーディスクで流し、そこに敵や標準を重ねるインタラクティブ性を持つ90年のギャラクシアン³(Galaxian³)や、リアルタイム生成のポリゴンによる3D空間を実現した91年のスターブレード(STARBLADE)まで待たねばなりませんでした。その後、これらの世界観はUGSF(United Galaxy Space Force)として、統合されています。

当時の印象としては、画像は綺麗だし、音楽もアレンジ施されておりぱっと見は良い感じでした。ただ意外と難しいゲームであり、ギャラガと同じ画面構成とゲーム性を持つ固定画面シューティングを一回50円払うゲームセンターでやりこむ気にはなれませんでした。ちょうど8ビットと16ビットとのハードの端境期にあたっており、FCやSFC、PC-98などのメジャーなハードへと移植されなかったことも、マイナーな印象を与えてしまうのかもしれませんし、ギャラガの81年の時点と比べるとセガの体感ゲームやFCの大ブームなどゲーム市場の間口が広がっており、取り巻く状況があまりにも変わっていたこともあるのでしょう。PC-エンジンなど家庭用として、じっくりやり込むには向いていたゲームだったのかも。

というわけで、様々な要素を取り入れて賑やかで楽しい作品ではあったのですが、注目度という点からはいまひとつ恵まれなかったギャラガ’88(Galaga'88)でした。

参考:Wiki ギャラガ、ギャラガ’88、バンダイナムコゲームス一覧、UGSFの項

ゆったりとプレイできる感じがよかったです。

そうですね。やりこみ要素が多いので、家庭用でじっくり遊べていたら、私も楽しめたのかなと思います。当時は、セガの体感ゲームなんかに目を奪われてましたね。