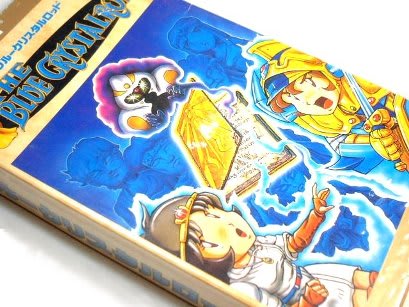

『ザ・ブルークリスタルロッド』(the Destiny of GILGAMESH/DOG)は、1994年にナムコから発売されたSFC用のアドベンチャーゲームです。84年『ドルアーガの塔』(the Tower of DRUAGA/TOD)より始まった、『バビロニアンキャッスルサーガ』の最終作にあたります。

『バビロニアンキャッスルサーガ』は、遠藤雅伸氏によるバビロニア神話を舞台にした一連のゲームシリーズで、84年の第1作『ドルアーガの塔』(the Tower of DRUAGA/TOD)、86年に2作目『イシターの復活』(the Return of ISHTAR/ROI)、ホームをFCに移して88年の3作目『カイの冒険』(the Quest of KI/QOK)、SFCに移った94年の4作目『ザ・ブルークリスタルロッド』(the Destiny of GILGAMESH/DOG)で完結します。今作は、実に10年にも及ぶ壮大な物語の最終章ということで結構期待されたようですが、現在ではあまり話題になることも少ない作品となっています。

理由は幾つかあるようですが、『ドルアーガ』『イシター』はアーケード作品として、PC、FCを含めた様々な機種に移植されたのに対して、ブルークリスタルロッドはSFC以外に移植例が無いという事。また『ドルアーガ』『イシター』は、国産RPGの先駆けであり、アクション中心であった当時のアーケードゲームに、謎解きや成長の要素、パスワードによるコンテニューなど、斬新な試みを提示していたのに対して、『ブルクリ』の時期には、RPGやファンタジーが少々食傷気味だったこともあると思います。何よりゲームシステムや、ゲームの出来が同シリーズの他の作品に比べて微妙だったのが、一番の理由でしょうか。アクションRPGだった『ドルアーガ』『イシター』、パズルの要素を含んだアクション『カイの冒険』に対して、今作はイエス・ノーで選択肢を選び、48種のエンディングにたどり着くことが目的のアドベンチャーゲームになっています。ゲーム性がお世辞にも高いとはいえない独特な仕様で、ゲームブックやサウンドノベルに近いものになっています。

遠藤氏としては、できるだけ自由度の高いものを作ろうとして、今作にも実験的な要素が強かったようです。48種のエンディングは基本的に等価であり(判断はプレイヤーに委ねられている)、どれが正しいとか真のエンディングということはありません。10年にもわたった『バビロニアンキャッスルサーガ』を締めるにあたって、「これがBCSのエンディング」みたいなものを作り手が1つに限定することを避けて、プレイヤーに委ねる形になっています。遠藤氏としては、『それぞれが最初に辿り着いたエンディングが、そのプレイヤーにとってのDOGだと思ってもらえるといい』という発想で製作されていたようです。もともと『バビロニアンキャッスルサーガ』というシリーズ自体が、前衛的というか実験的な作品だったわけですが、最終作もその例にもれず、一風変わった作品となっている訳ですね。

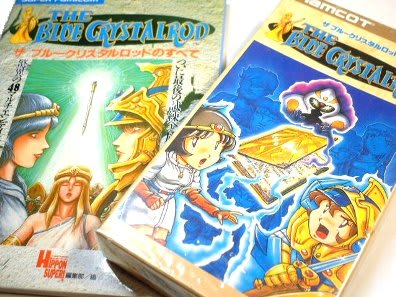

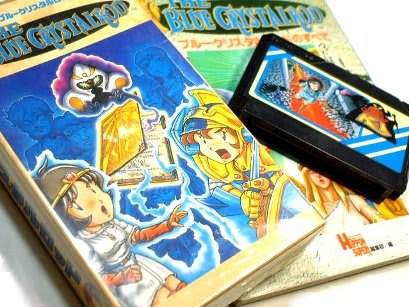

遠藤氏は、『ドルアーガ』の後にナムコを独立していますので、氏自身の関わった『ドルアーガ』関連作品は、ここまでのようです。(PC-E版ドルアーガにも携わっているみたいですが)。人気作だけあって、ドルアーガシリーズは、外伝も含めて現在まで様々な作品が作られています。それにしても、1~2作目の斬新さや、神秘性、熱中度を持った作品は、以後生まれていないような気もします。写真左は、ひょとするとゲーム本体より貴重かもしれない、48種のエンディングを全て収めた攻略本『ブルークリスタルロッドのすべて』/宝島社。巻末に遠藤氏、内藤氏、小沢氏、篠崎氏の対談が載ってます。イラストはなんとキャラデザインを手がけた篠崎氏自らの手によるもの。

参考:Wiki ドルアーガの塔の項、ブルークリスタルロッドのすべて/宝島社、遠藤氏が自作について質問を受付けたスレッド

『ザ・ブルークリスタルロッド』は遊んだことが

ないのですが、ドルアーガならば、徹夜して

ファミコン版をクリアしたことがあります。

みんなが通る登竜門

「ZAP」には泣きました(笑)

それにしても、『ザ・ブルークリスタルロッド』

のエンディングが48もあるなんて、なんだか

すごいですね。

48という数字、なんか意味ありげな(笑)

そういえば、

エンディングが多いので有名なゲームは、

他にはTAITOの「サイバリオン」なんてのも

ありましたね。

SFC版もエンディングがたくさん用意されていたか

どうかまでは分かりませんが、アーケードやX68K版は

100以上のエンディングがありました。

けっこう難しいゲームでしたので、X68Kで

何回か挑戦してみたのですが、実際は3種類

しか見たことがないですネ。

私も『ドルアーガ』は、攻略本片手にFC版

を解いたクチです。しばらくすると宝箱の

出現方法を筐体に貼ったゲーセンも登場して

アーケード版で最後までゆく人も珍しくなく

なりましたが、初めの頃はとてもゲーセンで

は解けませんでした。

『ブルクリ』には、48のエンディングが存在

しますが、唐突というか繋がりが見えにくい

というか、そんな感じです。攻略本を見れば

細かな設定が存在することがわかりますが、

普通にプレイしていたのでは、ほとんどわかり

ません。『ドルアーガ』に思い入れのある人

以外の人が楽しむのは、難しいと思います。