ということで、2週間ぶりくらいの散財日記。例によって、最近購入したものではなく数ヶ月前に入手したもの。このような何かを買ったというネタならば、ツイッターの方が更新も楽で向いているかなとも思う。ブログの更新は結構手間がかかるため、更新も滞りがちになります。

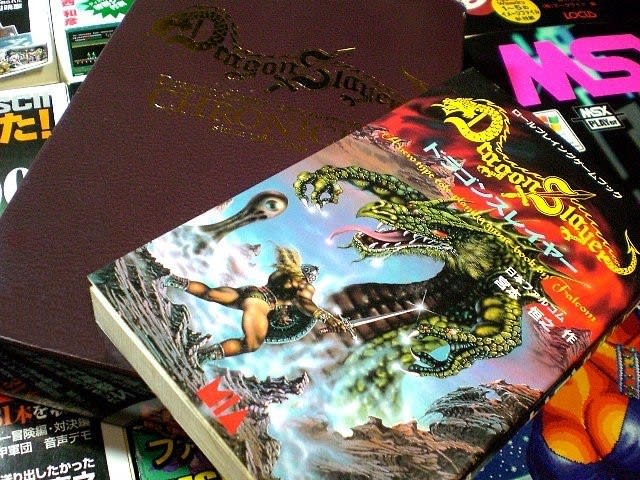

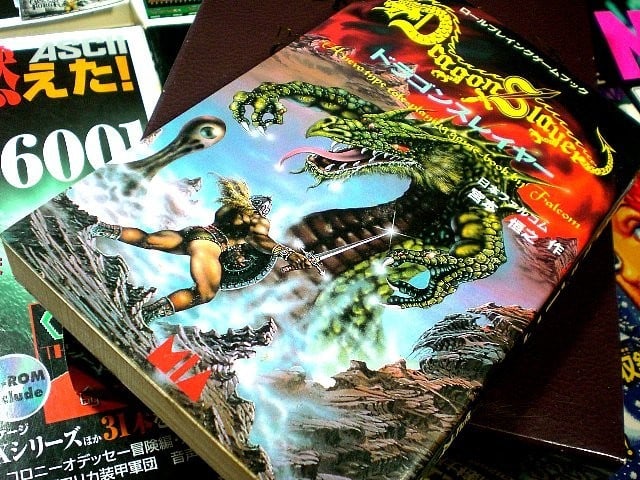

ドラゴンスレイヤークロニクル Dragon Slayer CHRONICLE・(中古/日本ファルコム・D4エンタープライズ) 6,250円

ドラゴンスレイヤークロニクルは、日本ファルコムより80年代から90年代にかけてパソコンで発売されていたゲームを、プロジェクトEGGがパッケージ版として復刻発売したもの。初めは2012年に発売され、すぐに品切れとなりプレミア的な価格で売られていたが、2014年に再発売された。今現時点でも在庫が残っており、アマゾンだと新品が9,980円で売られている。

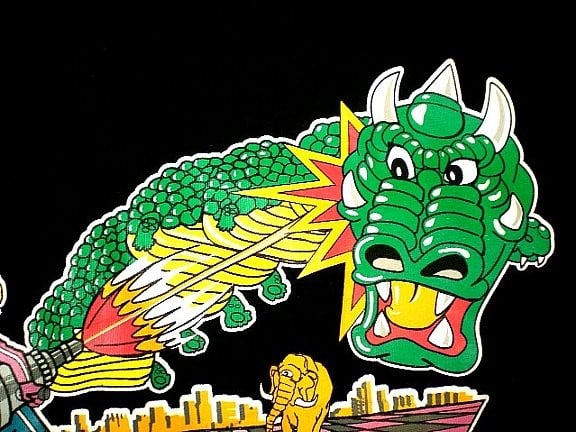

ドラゴンスレイヤーとは、日本ファルコムのゲームデザイナーだった木屋善夫氏が1984年に発売したRPGで、リアルタイムRPGの元祖とも言われている。プロジェクトEGGのパッケージ版は、廃盤になると急に価格が高騰して買いにくくなる傾向にあるが、これは今でも入手しやすい。とはいえあまり中古では見かけず、なかなか安くは買えなかった。こちらはショップで8,000円台で売られていたものが、価格見直しで7,000円を切る価格まで下がっていたものを、タイムセールでさらに安いときに購入した。

1985年のドラゴンスレイヤー2“ザナドゥ”のヒットで、木屋氏はいちやく80年代のスタープログラマーとなった。その後、日本ファルコムで木屋氏が携わった作品にはドラゴンスレイヤーシリーズとして冠が付くようになった。その数12タイトル。ドラゴンスレイヤークロニクルには機種違いの3タイトルを加えて、15本のゲームが収録されている。

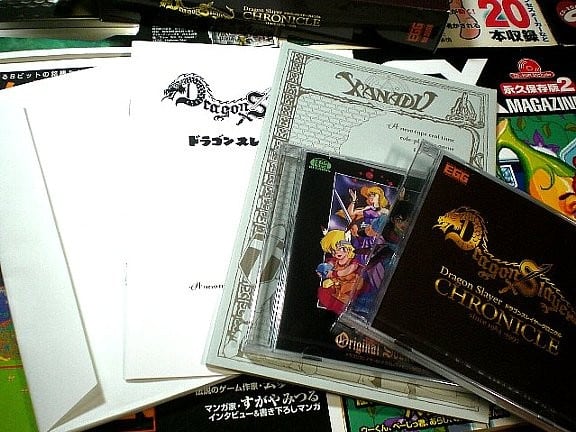

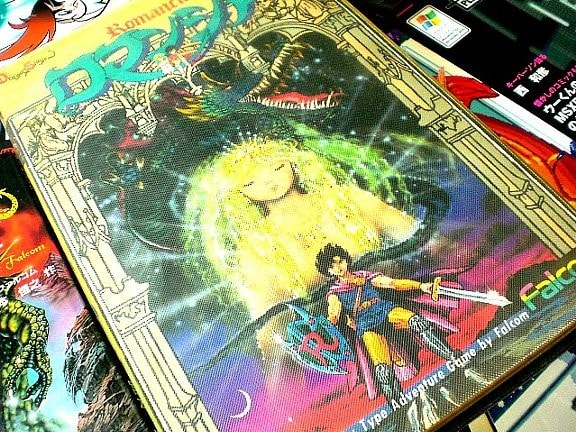

パッケージ開封時。プロジェクトEGGのパッケージ販売がプレミア化しやすいのは、様々なおまけが付いているからということも理由のひとつにあるのかも。

本編15本のゲームが収録されたCD-ROM。中古ですがなんと未開封だった。

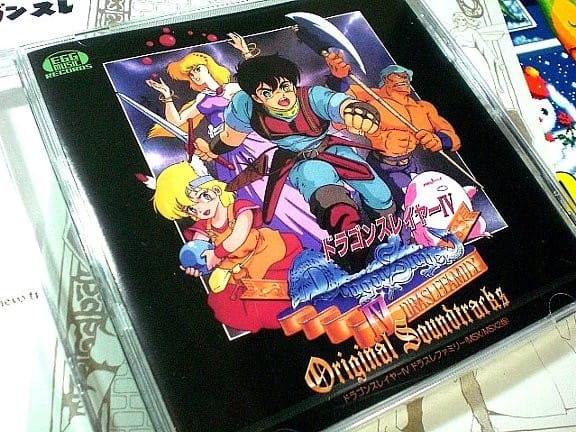

ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー(MSX版)のORIGINALSoundtrackCD付き。こちらも未開封。

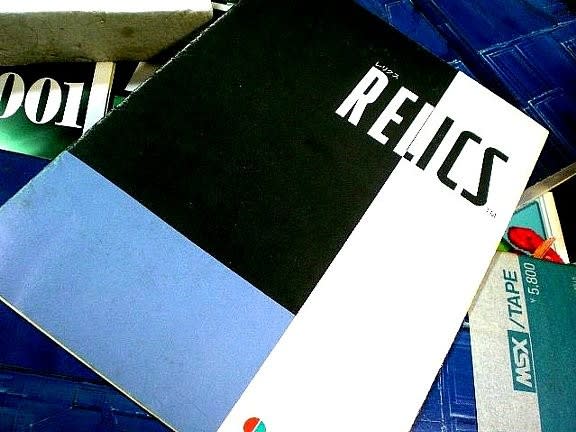

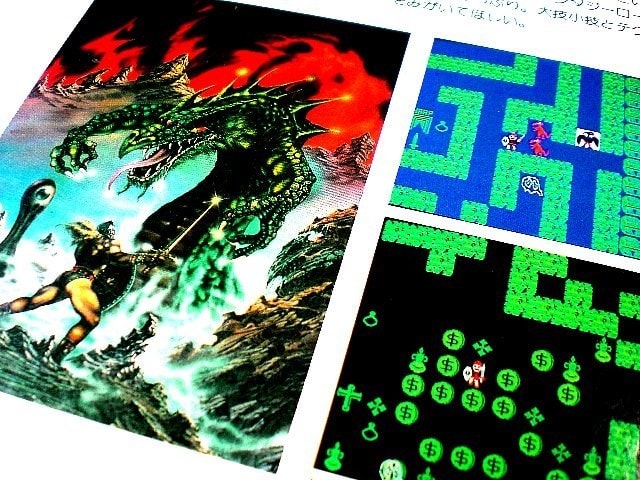

ドラゴンスレイヤークロニクルの売りのひとつ。ザナドゥのマニュアル復刻版。

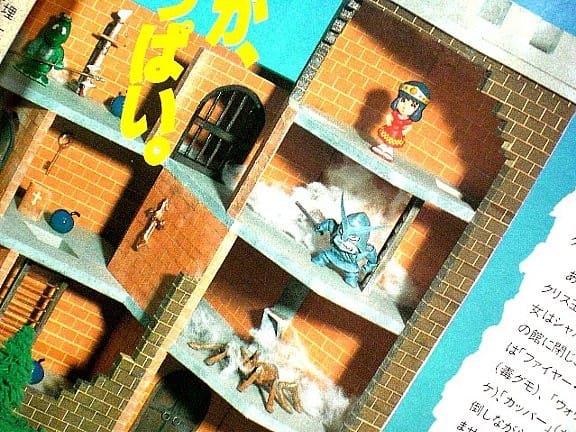

登場モンスターのパラメーターや詳細な解説が付いた豪華なもの。当時としては、スケールの大きな作品でなおかつかなり難しいゲームだったことから、巻末に初心者へのアドバイスとして袋とじが付く。

もうひとつの特典。記念すべき第一作目ドラゴンスレイヤーのマニュアル復刻版。

こちらは、わりと簡素な作り。この当時といえば、コピーして閉じたような簡単なものや一枚の紙を4つ折したものとか、そういう手作り感溢れるマニュアルもまだ多かった。

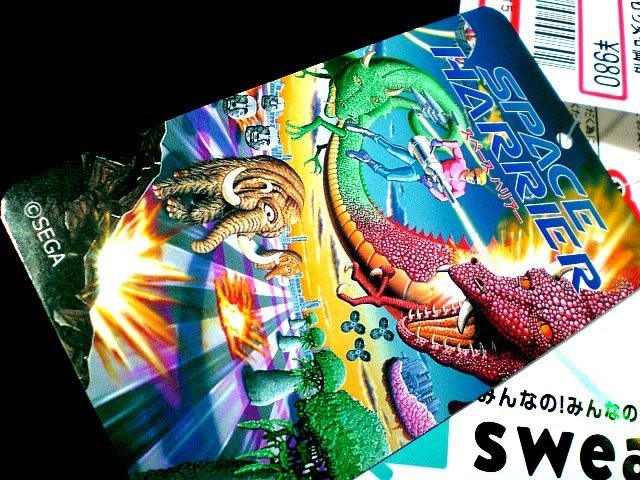

それ以外にも豪華特典として当時のソフトのパッケージ画面をカード化したものと、ソーサリアンの基本シナリオカードが付属する。

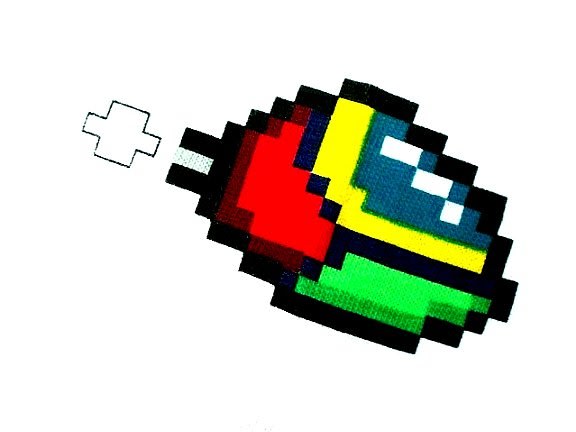

第一作目のドラゴンスレイヤーから始まって、ザナドゥ、ザナドゥシナリオⅡ、ロマンシア、ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー。パッケージの表面だけでなく、裏面も再現している。

ソーサリアン、ドラゴンスレイヤー英雄伝説、ドラゴンスレイヤー英雄伝説Ⅱ、ロードモナーク(アドバンスドロードモナーク)、風の伝説ザナドゥⅠ、Ⅱ。

ソーサリアンの基本シナリオカードは、完全新規作成ということなのだけど、イラストはなんか見たことがあるような気がする。イラストは当時のものを流用しているのかも。

日本ファルコムは、当時から存続している数少ないソフトハウスのひとつで、過去の作品の復刻版やリニューアル版にも積極的なことから、意外と過去作は入手しやすい。ザナドゥ完全復刻版(Windows)、リバイバルザナドゥ復刻版(Windows)、ファルコムクラッシックス(セガサターン)、ソーサリアンForever(Windows)などを所有。ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリーは、ゲームが収められたCD-ROMが特典として付いた楽しい!!MSXエミュレータ&ゲームス(秀和システム)を持っている。

当時もののドラゴンスレイヤー(MSX版)、ロマンシア(MSX版)も所有。そういった理由もあって、このドラゴンスレイヤークロニクル、欲しいと思っていたのだけれどもなかなか手が出なかった。安い中古が見つかってようやく入手できた。プロジェクトEGG関連の情報としては、数年前に発売されてプレ値が付いていたソーサリアン コンプリートが、Windows10対応版として2018年冬発売予定で復刻されるよう。このEGG関連のパッケージ版は新品で売られているときに入手しておかないと、後々入手困難になることがほとんどなので悩ましいところ。

ということで、ドラゴンスレイヤークロニクルでした。またネタとしてもう少し詳しく紹介します。

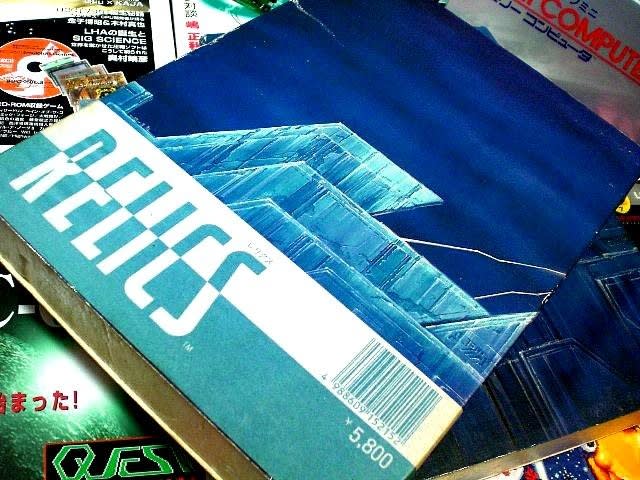

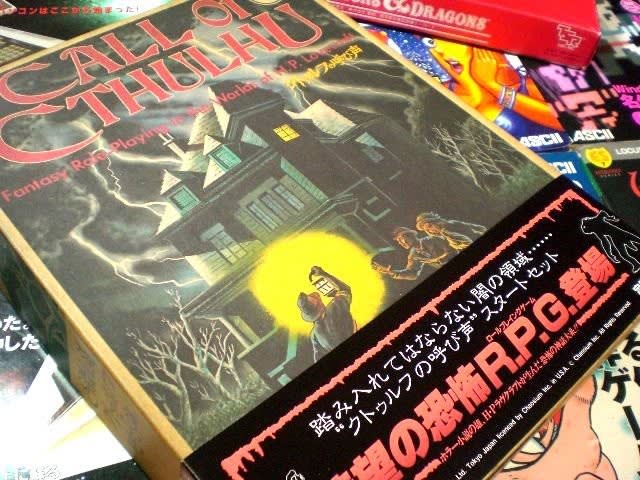

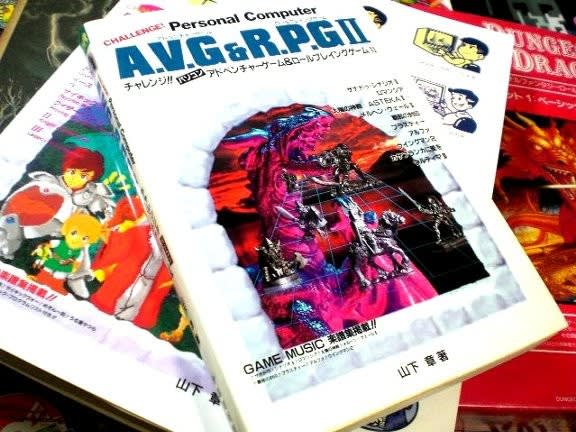

PC88ゲームの世界・(新品/Y.ROMI) 1,620円(+送料)

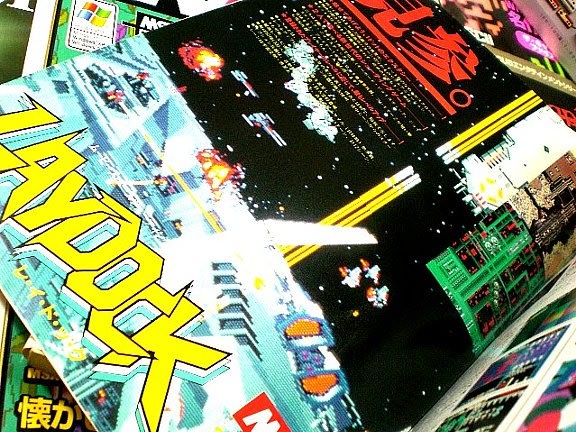

PC88ゲームの世界とは、Y.ROMI氏という方が中心となって纏められた同人ソフト。NECのパソコンPC-88のゲームを網羅したデータベースになります。かなり前の2000年頃に発売されて、品切れとなりプレミア価格で流通していた作品ですが、BEEP通販でBEEP専売品として再販されていたため購入。

WEB上でPC88ゲームライブラリーとして公開されているもののいわば完全版。ネット上で見られるものをわざわざ買うまでもないかとも思ったが、ネット上に公開されているものはいつまでもあるわけでもないし、そもそもPC-88のゲームデータベースなんてこれから先も作られる可能性は低いだろうということで、手に入れておきたかった。

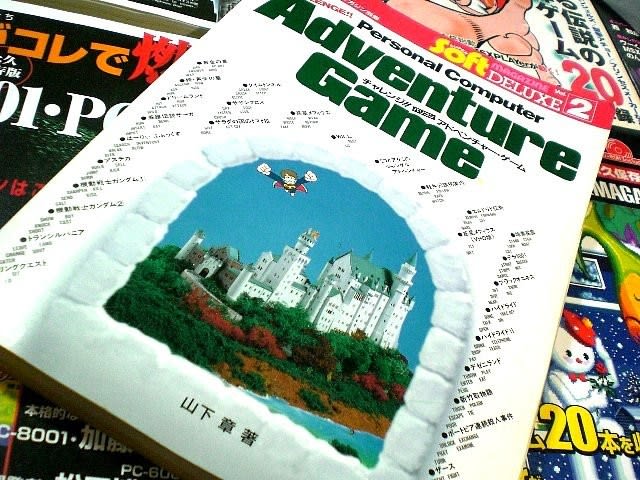

ネット上で公開されているのは、一部であり検索機能にも制限がかかっている。ゲームライブラリーではタイトルによる検索と年代別による検索しか選べないが、PC88ゲームの世界ではこれにメーカー別の検索が加わる。データベースはそれほど詳しいゲームの解説はないが、PC88ゲームの世界の方では、レビューPC-88の歴史という項目が加わり、年代ごとのPC8801とゲームの動向、AVG、RPGなど当時の代表的なゲームレビュー、その他裏技やらクイズ、ゲーム音楽、インタビューなど盛りだくさんの内容となっている。いわば別物といってもよいくらい追加要素が多い。2000年頃には、WEB上にレトロパソコンの紹介記事もたくさんあったが、無料ホームページのサービス終了に伴って随分減ってしまった。このCD-ROM内には、ボリューム的にはチャレアベに匹敵するほどの情報と熱量が込められている。

中でも個人的にツボだったのが、ログインやポプコムに紹介されたムーンストーンの画面が収録されていたこと。ムーンストーンとは、日本初(と言われる)のRPGザ・ブラックオニキスの第三弾で、散々待たされ期待もされたのだが、遂に発売されることなく終わった幻の作品。当時のログインやポプコムで製作過程の記事が紹介されており、ゲーム画面も掲載されていた。これがまた見れただけでも満足。

ということで同人ソフトPC88ゲームの世界でした。PC88、X1、FM-7などのレトロ8ビットパソコンゲームが好きなら買って損はない内容。こちらももう少し調べてからネタとしてまた紹介します。