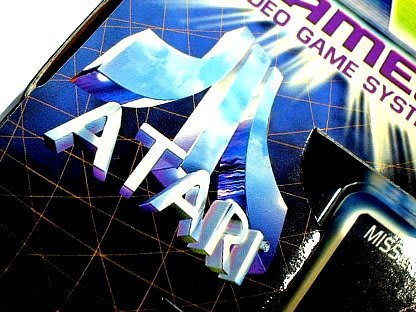

これは、米ATARI社『Atari 2600』(1977)の往年のゲームを収録した、プラグイン型TVゲーム『ATARI 10in1 テレビゲームズ』。

プラグイン型TVゲームというと、日本ではエポック社などの子供向け体感ゲームのイメージが強いですが、米国では往年のレトロゲームを収録して復刻したタイプのものに人気があるようで、『ナムコ』や『コナミ』のものなどシリーズ化されているようです。

米ATARI社は、1972年にノーラン・ブッシュネル氏が創設した、世界初のビデオゲーム会社です。ATARI社のアタリという言葉は囲碁の用語から、会社の社紋は富士山を図案化したものだというのは有名な話で、ブッシュネル氏はかなりの日本びいきだったようです。1970年代にビデオゲーム史上初のヒットゲーム機『ポン』を発表して好評を博し、『ポン』や『ブレイクアウト』で家庭用TVゲーム機にも進出、70年代後半にカセット式のTVゲーム機ATARI VCS(Video Computer System)を発売し、大ヒット商品となりました。また80年代後半には、ナムコとも提携を結んでいて『ガントレット』や、『マーブルマッドネス』などが、ナムコ直営のゲームセンターに置かれていたのを、ご記憶の方も多いのではないかと思います。(一時期、アタリのアーケード部門会社の筆頭株主という関係だったようです)

このATARI VCSのもう1つの呼び名が、今回のプラグイン機の元ネタ『Atari 2600』です。これは全世界で1500万台も売った大ベストセラー機で、日本でもエポック社などにより『カセットTVゲーム』(1979)の名で販売されましたが、値段が当時の価格で57,300円というとてつもなく高価なものだったため、高嶺の花で普及には至らなかったようです。またこれは、かの有名な『アタリ・ショック』を引き起こした機種でもあります。当時は、かなり裕福な家庭の子でなければ、入手できなかった憧れのゲーム機だったのではないでしょうか。(私はデパート等でも見た記憶がなく、存在すら知りませんでした)

このプラグイン機の本体は、『Atari 2600』のコントローラーを模した形になっています。

デザインを崩さないようスタート、セレクト、リセットスイッチは筐体横へ。

怖い、パッケージ裏。日本だと笑顔の子供とか家族になるんでしょうが。

このコンパクトな機体の中に往年のATARI社の名作ゲーム10本が収められています。当時本体が5万円以上、ソフト一本が何千円もしたでしょうから、それを考えると本当に長い時間が経過してしまったのだという事を、あらためて実感させられます。内蔵されているゲームは、1.ADVENTURE(アドベンチャー) 2.ASTEROIDS(アステロイド)3.BREAKOUT 4.CENTIPEDE(センティピード)5.CIRCUS 6.GRAVITER(グラビター)7.MISSILE COMMAND 8.PONG 9.REAL SPORTS VOLLEYBALL 10.YAR'S REVENGE(ヤーズリベンジ) 『アステロイド』や『サーカス』、『ミサイルコマンド』などお馴染みのゲームも並びますが、基本的に『Atari 2600』のものを収録していますので、ゲームセンターに置いてあったものとは違っていて、古いTVゲームをあそんでいるような感覚です。当時、幸運にも『Atari 2600』を所有していた人や、欲しくて憧れていた子供だった人には、たまらないものがあると思いますが。

日本でも有名なASTEROIDS(アステロイド)。オリジナルはベクタースキャン方式。

BREAKOUTいわゆるブロック崩しの元祖。

収録作品中では、日本では一番メジャーかと思われる。MISSILE COMMAND(ミサイルコマンド)。ゲームセンターあらしも対戦しています。

CIRCUS(サーカス/上)。シーソーに乗ったピエロになって、上空の風船を割る。YMOの曲にも登場しました。

かなり初期のアドベンチャーゲームといわれるADVENTURE(アドベンチャー)。アクションゲームとアドベンチャーの中間みたいな感じ。

知ってるような、知らないようなCENTIPEDE(センティピード)。

日本人だと100人中99人は知らないかと思うYAR'S REVENGE(ヤーズリベンジ)。

版権を取った正式な互換機ではないTV-BOY。収録ゲーム本数126 in 1と豪華を通り越して無茶苦茶。

ATARIの歴史について詳しく書かれたゾルゲ市蔵氏の謎のゲーム魔境。この無駄知識、いったい誰が得するんでしょうか。

この手のレトロプラグイン機は、あまり一般の玩具店では見かけず、輸入物やアンテーク雑貨を扱うお店などに、だいたい5千円~程度で置いてあることが多かったです。以前は、トイザらスにも置いてあったのですが、それほど売れなかったのでしょうか。ちなみにこれは、ザラスのクリアランスで1,000円で入手しました。ザラスのクリアランスは、意外と侮れません。(詳細な解説がe-Toy遊んでリポートにあります)

2006年12月27日の記事を編集して再構成

参考:Wiki ATARI、ノーラン・ブッシュネル、Atari 2600の項、謎のゲーム魔境/ゾルゲ市蔵・キルタイムコミュニケーション