2012/5/20 山仲間もそれぞれにみんな多忙みたいで、久し振りに単独山行になってしまうのかと思いましたが、どうにかS子を誘いだして、奥多摩へ行くことにしました。S子はちょっと足の調子がいまいちで不安を抱えながらの参加になります。

そうでなくても、S子は今年初めての沢登りなので、足慣らしの沢、沢歩き程度の沢、短くてなだらかな沢、そんな幾つかの条件を満たした沢を探さなくてはなりません。2万5千図からそんな条件を満たせそうな沢を探し出した結果が倉沢谷の塩地谷茅尻沢でした。

選んでみると自画自賛になりますけれど、幾つかの高ポイントがあります。まずは林道歩きからスタートすることです。急登の山道で始まるのではなく、ほとんど歩かずにいきなり遡行がスタートする訳でもありません。林道歩きがS子にとっては良いウォーミングアップになるでしょう。また、塩地谷は広葉樹林の多い沢だったと記憶していますから、その支流も美しいに違いありません。もちろん、短くて傾斜も緩やかな沢です。

▲いつもの電車、バスを乗り継いで、倉沢橋に到着したのは9時少し前。のんびりと、途中で用を足しながら林道を歩き、魚留橋到着が10時前でした。

写真は魚留橋から眺めた魚留ノ滝です。

▲魚留橋は手前に大きな穴が開いて通行止めになっています。

▲魚留橋のすぐ手前に茅尻沢出合へ続く山道入口があります。過去にこの山道を歩いたことはあるはずですが、記憶は薄れています。思いの外、高くまで一挙に登って行きました。

▲山道を歩くと、見慣れた光景が現れました。塩地谷を遡行する時、地蔵ノ滝を高巻くのですが、その高巻きでこの山道を使うのです。さらに進み、写真のような桟道が現れます。10:17ころ。

▲最後に現れた桟道は傾いていました。僕は山側に左足を降ろして、右足だけを桟道の橋に置いて通過しました。S子は山側を巻きました。10:35ころ。

▲茅尻沢に架かる橋です。ここで遡行準備してもいいのですが、この先に気持ちのいい広場があるのでそこまで行くことに。10:36ころ。

▲今日の行程は短いので、急ぐ旅ではありません。この広場ではゆっくりと休憩をとりました。来た道とは反対側の左岸にも石垣で整備された山道が上に向かって続いています。いつか歩いてみたいものです。

この広場には小屋が建っていたようです。この周辺で山仕事をする人たちの基地のような小屋だったのでしょうか? 11:31ころ。

▲いよいよ本日の遡行スタートです。出合からの茅尻沢はとっても期待を持たせてくれています。11:39ころ。

▲出合の小滝1。11:40ころ。

▲出合の小滝2。11:42ころ。

▲さっき通った茅尻沢の橋です。橋の下流の連続する小滝が結果的には本日のハイライトでしたから、この橋から遡行しなくて大正解でした。11:47ころ。

▲沢の両サイドには広葉樹の森が広がっていて、渓に転がる石には苔が生しています。樹々の葉はまだ育ち切っていませんし、分厚い黒々とした濃い緑にはなっていません。黄緑の薄い葉を透かしても光が渓にたっぷりと届きます。11:52ころ。

一年の中でも沢が最も緑輝く季節です。

▲せっかく輝く緑を堪能しようと思っていたのに、無粋な構築物の廃墟が出現しました。山葵田跡です。ならばと、実利を期待しましたが、相当前に廃田となったのでしょう、残り山葵は1本もありませんでした。12:04ころ。

▲山葵田跡に加えて、倒木も出て来ました。泣きっ面に蜂、です。12:09ころ。

▲後方の明るいあたりが二俣です。地形図から判断して、左俣の方が僅かに傾斜が緩く、右岸の尾根にも逃げることが可能なので、左俣を選びました。12:37ころ。

But,左俣からは水が消えてしまいました。右俣には水が流れているのに! 伏流しているはずなので、必ず再び水流が現れると信じていたのですが、駄目でした。

▲ずう~っとこんな感じです。12:42ころ。植林も途絶えることはありませんでした。

▲沢の中で白くて大きな花がポツンと咲いていました。花の盛りは過ぎていましたが、それでも美しい花です。周辺を見渡してもこの花の仲間はいませんでした。寂しげに咲いています。12:50前後。

自宅に戻ってから、花の名前を調べました。S子が「芍薬みたいだね」と言っていましたから、それをヒントに、山芍薬だと分かりました。

▲沢の傾斜が少しきつくなり、沢型もはっきりとしなくなって来ました。ちょうどそんな時、写真の山道が現れました。石垣のしっかりした山道。下流の左岸でも斜面の上の方に見えていました。この山道を使わせてもらうことにします。13:05ころ。

▲この山道がジグザグに上がって行きます。とうとう左岸の支尾根(幕岩尾根と呼ぶ人もいるようです)に到着です。13:38ころ。

▲この支尾根(幕岩尾根)でもさっきの山道がしっかりと続いています。ほぼずっと支尾根の南側を巻くように付けられています。13:43ころ。

▲山道から登山道へ出て来るところです。おそらくこの山道は茅尻沢沿いに出合付近まで続いているのでしょう。13:48ころ。

▲多分、今年最後のミツバツツジでしょう。14:31ころ。

▲スミレの花は種類が多くて名前を見つけるのは至難の業です。このスミレも小さなスミレですが、まったく分かりません。おそらく、フモトスミレのような気がするのですが、自信はありません。分かる方いたら、教えて下さい。

▲こんな感じの黄色い花はいっぱいありますよね? 僕が知っている名前はキジムシロとミツバツチグリだけなので、どちらかに違いないと思っていました。写真の花は葉っぱが三つ葉のように3枚だけなので、キジムシロではないようです。でも、ネットで調べた花とどこか違います。そうです。花弁の中心部の色が濃い黄色になっているのです。さらに調べると、分かりました。この花の名前はツルキンバイ。

雉筵、三葉土栗、蔓金梅。三つの中ではツルキンバイがいちばん綺麗な名前ですよね。

▲廃校になった小学校に降りました。15:44ころ。普通はここには降りて来ません。もう少し左が下山口になっています。昭文社の地図では東日原のバス停近くに降りて来る登山道と、もうひとつ、中日原バス停近くに降りて来る登山道が記入されています。以前から、この中日原への道を降りたかったのですが、途中には標識は全くありません。そこで今回、目星をつけた山道を降りてみたわけです。正解でした。標識がない理由は分かりませんが、登山道はしっかりと残っていました。

▲この花は里でもよく見かけます。セリバヒエンソウです。芹葉飛燕草。

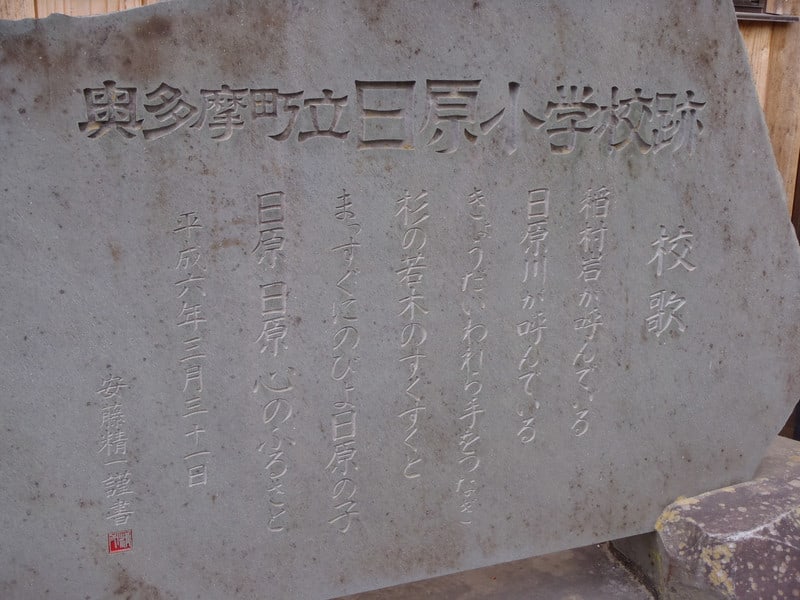

▲1994年に廃校になった日原小学校の校歌が彫られていました。15:50ころ。

稲村岩が呼んでいる 日原川が呼んでいる きょうだいわれら手をつなぎ

杉の若木のすくすくと まっすぐにのびよ日原の子 日原日原心のふるさと

▲東日原のバス停は思ったほどの人ではありませんでした。15:59ころ。15時台のバスがないので、この16時台のバスにあわせてゆっくりと下山したのです。臨時バスも出て、ほぼ全員が席に座って奥多摩駅へ向かえました。

天益はすいていましたが、餃子はすでに売り切れていました。残念! 奥多摩町は今日が町長選です。山岳救助隊のお巡りさんたちも今夜は多忙なのだそうです。座敷には誰もお客さんが入っていませんが、夜8時からの予約が入っているのだとか。多分、選挙戦が終了して、祝勝会なのでしょうか? それとも・・・・