この日の飯能市は一日中晴天で暖かなとても素晴らしいクライミング日和でした。天覧山からは富士山も見えていました。

2022年12月7日(水) 天覧山平日岩トレ№9

▲10:46。HTさんにとっての最下部岩場トラバース10往復はウォーミングアップとしてのルーティンになっています。

▲10:46。HTさんにとっての最下部岩場トラバース10往復はウォーミングアップとしてのルーティンになっています。

▲11:04。左端のちょっと難度の高い箇所も問題なく、スムーズです。

▲11:09。HTさんは着実に伸びています。トラバース10往復のタイムは26分34秒68でした。ただ、これは僕がストップウォッチを止めるのに手間取ってしまいましたから、実際は10~20秒ほど早いです。ですから、1往復平均2分38秒くらいでしょうね。ついにと言うか、簡単に大幅に3分を切ってしまいました! 凄い!!

▲11:09。HTさんは着実に伸びています。トラバース10往復のタイムは26分34秒68でした。ただ、これは僕がストップウォッチを止めるのに手間取ってしまいましたから、実際は10~20秒ほど早いです。ですから、1往復平均2分38秒くらいでしょうね。ついにと言うか、簡単に大幅に3分を切ってしまいました! 凄い!!

▲11:49。続いて、小ハングルート4級+をトップロープで3回登ってもらいました。

▲11:49。続いて、小ハングルート4級+をトップロープで3回登ってもらいました。

その後、僕がリードし、ヌンチャクをセットしました。一番上のプロテクションはハーケンにセットしますから、さらに上のリングボルトにも連結して、補強しておきます。

▲12:17。続いて、トップロープ状態のまま、HTさんのハーネスから後方へ垂らしたザイルにヌンチャクを掛けていく、リードの真似ごとをしてもらいました。

▲12:17。続いて、トップロープ状態のまま、HTさんのハーネスから後方へ垂らしたザイルにヌンチャクを掛けていく、リードの真似ごとをしてもらいました。

本来ならば、リードしているザイルに確保者がいて、トップロープの方はただ単に念のためのような感じでバックアップしていればいいのですけれどね。平日で二人だけですから、仕方ありません。

▲12:25。続いて、ヌンチャクのプリセット状態のままでHTさんがリードします。

▲12:25。続いて、ヌンチャクのプリセット状態のままでHTさんがリードします。

▲12:26。核心部のヌンチャクにザイルを掛け終わると、僕もひと安心。

▲12:26。核心部のヌンチャクにザイルを掛け終わると、僕もひと安心。

▲12:27。右足も真上に上げて、その後、腰の前のスタンスに立ち込めばほぼ終了です。まったく不安なくレッドポイント!

▲12:27。右足も真上に上げて、その後、腰の前のスタンスに立ち込めばほぼ終了です。まったく不安なくレッドポイント!

▲12:35。再度同じことを繰り返してもらいました。

▲12:35。再度同じことを繰り返してもらいました。

▲12:36。こちろん問題なくクリア!

▲12:36。こちろん問題なくクリア!

HTさん、人生初のリードだったのかな? もちろん、数多くトップロープでトライした末ですから、ほんの初歩的な一歩に過ぎませんけれどね。それでも大きな一歩です。

最初のころは、トップロープでビンビンに張ってもなかなか登れませんでした。それをレッドポイントするようになるのですから、素晴らしいですね。そういう成長に立ち会えるのも嬉しいことです。

昼食後は鏡岩へ。小ハングルートの時もそうでしたが、鏡岩の際もHTさんは必ず僕がトップロープをどのようにセットするのかを見に来ます。近々、HTさんにもトップロープのセットを任せることもあると思います。HTさんが残置ハーケンをひとつ見つけてくれましたから、岩角の代わりにそれを使います。他には木の根っこと、獅子岩基部のハーケン、3ヶ所を使用します。

▲13:39。HTさんはまだノーテンション(ザイルにぶら下がらずに)で登ることは出来ていませんが、少ない回数のテンションで登り切ることが出来ています。鏡岩の完登も近いことでしょう。僕も2回登りました。2回ともノーテンで登れたので嬉しいです。

▲13:39。HTさんはまだノーテンション(ザイルにぶら下がらずに)で登ることは出来ていませんが、少ない回数のテンションで登り切ることが出来ています。鏡岩の完登も近いことでしょう。僕も2回登りました。2回ともノーテンで登れたので嬉しいです。

最後に、トラバース岩へ行きました。まずは僕が2往復トラバース行ないました。10往復できる持久力は現状ではないと感じていますけれど、僕も頑張ろうかなと思います。

HTさんは前の週に課題となった4つの関門がやっぱりまだ未解決。それぞれの課題をひとつひとつチェックしていきました。第1関門は、やっぱりまだ左手を離して下のホールドを掴めません。ここは体全体のバランス、とりわけ右足の安定度が弱いのかなと思います。第2関門は右足を置いた場所を左足に置き替えるのが課題でした。これは色々と工夫して、解決。第3関門はコーナーでの移動です。右足左足のスタンス移動をスムーズに行なうことが鍵ですね。ここの課題は手数が多いですから、まだ完全解決とは言えませんが、解決の糸口は掴めましたね。

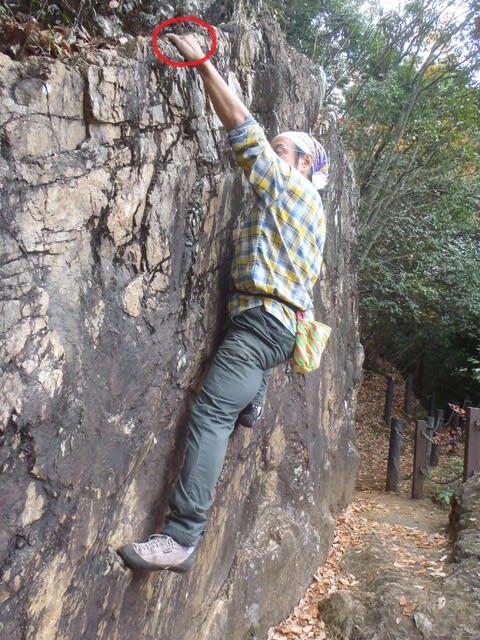

▲15:53。第4関門は最後の前傾壁での移動からのアンダーホールドを掴むまでです。腕力に頼ることなく、腕にかかる力をセーブしつつ、足でもしっかりと支えることが必要です。ここも最終的にはやり方自体は解決していますが、今一歩力不足ですかね。次回には行けると思います。

▲15:59。第4関門の最も辛いあたりですね。右手を下ろして、左足を右足より先に出し、左手も右手の先に出してアンダーホールドを掴むのです。前傾壁でのムーブが連続しますから、腕や指の持久力が試されます。

HTさんにとっては第1関門が最大の課題のようですね。第2は解決済み、第3~第4は筋力と持久力とバランスとムーブなどトータルの能力が絡んで来ます。それも、すぐに解決できると僕には感じられました。

この日はHTさんが早く帰らなければならない用事がありましたから、いつもより小1時間早く終了。大切な反省会はいつも同様に時間を確保しました。

▲9:15。続いて、

▲9:15。続いて、 ▲9:49。いよいよこの日一番に僕が学びたかったことを教えてもらいました。それは

▲9:49。いよいよこの日一番に僕が学びたかったことを教えてもらいました。それは ▲9:56。K野さんと哲さんは別メニューでガシガシ登っています。Y山講習のすぐ左の

▲9:56。K野さんと哲さんは別メニューでガシガシ登っています。Y山講習のすぐ左の ▲10:04。その3段フェースを哲さんがトップロープで登っています。今、1段目の核心部ですね。

▲10:04。その3段フェースを哲さんがトップロープで登っています。今、1段目の核心部ですね。 ▲10:31。A宮さんがルベルソでのセカンドの確保を練習しています。

▲10:31。A宮さんがルベルソでのセカンドの確保を練習しています。 ▲10:59。男岩南面の最右ルート(3級)でリード練習させてもらった際に初めて僕もその方法で実践しました。まだ課題は残っていますけれど、確実なものにし、応用力も付けていきたいと思います。

▲10:59。男岩南面の最右ルート(3級)でリード練習させてもらった際に初めて僕もその方法で実践しました。まだ課題は残っていますけれど、確実なものにし、応用力も付けていきたいと思います。 ▲11:04。僕の確保でフォロウして来たのは、YYDの重鎮(と言っても僕の方が年輩なんですが)F川さん。

▲11:04。僕の確保でフォロウして来たのは、YYDの重鎮(と言っても僕の方が年輩なんですが)F川さん。 ▲11:31。YYDの女性実力者、N坂さんもまずはリード。

▲11:31。YYDの女性実力者、N坂さんもまずはリード。 ▲11:31。N坂さんの確保をA宮さんがします。

▲11:31。N坂さんの確保をA宮さんがします。 ▲11:39。N坂さんが終了点でセカンド確保の準備をします。ATCガイドのようですね。

▲11:39。N坂さんが終了点でセカンド確保の準備をします。ATCガイドのようですね。 ▲12:05。F川さんもリードしました。

▲12:05。F川さんもリードしました。 ▲13:18。女岩西面の下でひと息つく哲さん。

▲13:18。女岩西面の下でひと息つく哲さん。 ▲13:21。K野さんが登り始めます。

▲13:21。K野さんが登り始めます。 ▲13:33。降りてきたK野さんは、今度は

▲13:33。降りてきたK野さんは、今度は ▲13:43。A宮さんですね。ここから上部が難しい所。

▲13:43。A宮さんですね。ここから上部が難しい所。 ▲13:56。Y山さんも5.10dへスタート。

▲13:56。Y山さんも5.10dへスタート。 ▲14:07。K野さんがセットしてくれたチムニールートで誰かが登ってますね。(撮影:K野)

▲14:07。K野さんがセットしてくれたチムニールートで誰かが登ってますね。(撮影:K野) ▲14:31。F川さんも果敢にチャレンジ!

▲14:31。F川さんも果敢にチャレンジ!

▲14:58。誰でしょうね?

▲14:58。誰でしょうね?

▲15:50。

▲15:50。 ▲その後、男岩南面もガラガラになっていましたから、N坂さんとA宮さんがリード練習(と言うよりも、確保練習)。中央クラックへ抜けるルート

▲その後、男岩南面もガラガラになっていましたから、N坂さんとA宮さんがリード練習(と言うよりも、確保練習)。中央クラックへ抜けるルート

▲16:35。全てを終了し、懸垂下降して降りて行きました。A宮さんですね。

▲16:35。全てを終了し、懸垂下降して降りて行きました。A宮さんですね。

▲10:24。山間部を縫うように走る車道と林道を進み、駐車スペースで下車。山腹に付けられた踏み跡を岩場へと辿ります。幕岩という名前の通り、横長の広い岩場でした。そのほぼ

▲10:24。山間部を縫うように走る車道と林道を進み、駐車スペースで下車。山腹に付けられた踏み跡を岩場へと辿ります。幕岩という名前の通り、横長の広い岩場でした。そのほぼ

▲10:52。まずはオンサイト狙い。

▲10:52。まずはオンサイト狙い。 ▲10:55。途中、少し左に寄った箇所で

▲10:55。途中、少し左に寄った箇所で ▲11:52。この日、F沢さんは3トライ目くらいだったでしょうか、

▲11:52。この日、F沢さんは3トライ目くらいだったでしょうか、 ▲13:08。思いの外早くレッドポイントできたので、隣りの

▲13:08。思いの外早くレッドポイントできたので、隣りの ▲14:02。本当は僕がトップロープの状態で最上部まで登り、プロテクションで使用したヌンチャクを回収するはずでした。でも、僕がまったく登れませんでしたから、最後にF沢さんが登りました。もちろん、ザイルは抜いて、リードで登ります。

▲14:02。本当は僕がトップロープの状態で最上部まで登り、プロテクションで使用したヌンチャクを回収するはずでした。でも、僕がまったく登れませんでしたから、最後にF沢さんが登りました。もちろん、ザイルは抜いて、リードで登ります。 ▲14:05。F沢さんにとっては解決済みのルートですから、スイスイと登って行きます。

▲14:05。F沢さんにとっては解決済みのルートですから、スイスイと登って行きます。 ▲14:20。冷たい風も吹き始めましたから、早めに

▲14:20。冷たい風も吹き始めましたから、早めに ▲11:32。

▲11:32。 ▲11:46。核心部の左端以外は岩が湿っていても、さほど問題はありません。HTさんが左端に来た時、

▲11:46。核心部の左端以外は岩が湿っていても、さほど問題はありません。HTさんが左端に来た時、 ▲11:51。僕もHTさんの

▲11:51。僕もHTさんの ▲12:51。次はHTさんの番です。数ヶ所で繋がらない場所を抱えながらですが、左から右への片道トラバースをまずは実行。写真は片道トラバース終了後、右端で休憩するHTさん。

▲12:51。次はHTさんの番です。数ヶ所で繋がらない場所を抱えながらですが、左から右への片道トラバースをまずは実行。写真は片道トラバース終了後、右端で休憩するHTさん。 ▲13:07。スタートから両足とも1歩ずつすすんだ状態。第1関門の直前ですね。

▲13:07。スタートから両足とも1歩ずつすすんだ状態。第1関門の直前ですね。

▲15:05。左足も比較的ピンポイントなんですが、右足も

▲15:05。左足も比較的ピンポイントなんですが、右足も

▲15:44。HTさんは黙々とトラバースにチャレンジし続けます。

▲15:44。HTさんは黙々とトラバースにチャレンジし続けます。 ▲15:49。第1関門は

▲15:49。第1関門は ▲10:31。W科さんが最下部岩場のトラバース10往復の

▲10:31。W科さんが最下部岩場のトラバース10往復の ▲10:43。根元で破損しているハーケン。鏡岩にトップロープをセットする際に使用していたハーケンです。蛇岩のバンドに打ってあったものですが、錆びて腐っていたのでぽっきりと折れてしまいました。

▲10:43。根元で破損しているハーケン。鏡岩にトップロープをセットする際に使用していたハーケンです。蛇岩のバンドに打ってあったものですが、錆びて腐っていたのでぽっきりと折れてしまいました。 ▲11:08。結果は

▲11:08。結果は ▲11:21。N村さんは10往復は時間のこともあってしませんでしたけれど、

▲11:21。N村さんは10往復は時間のこともあってしませんでしたけれど、 ▲11:25。核心部のハーケンにヌンチャクを掛けようとしているN村さん。右に見えるヌンチャクはフェースルート4級+用です。

▲11:25。核心部のハーケンにヌンチャクを掛けようとしているN村さん。右に見えるヌンチャクはフェースルート4級+用です。 ▲11:27。小ハングルート

▲11:27。小ハングルート ▲11:59。N村さんがリードした小ハングルートをW科さんがフォロウ、二人が懸垂下降で降りて来ます。N村さんがセットしたプロテクションは残しておきましたから、それを使って今度は

▲11:59。N村さんがリードした小ハングルートをW科さんがフォロウ、二人が懸垂下降で降りて来ます。N村さんがセットしたプロテクションは残しておきましたから、それを使って今度は ▲12:04。核心部のヌンチャクにザイルを掛ければもう安心です。

▲12:04。核心部のヌンチャクにザイルを掛ければもう安心です。 ▲12:05。危なげなくリードしました。

▲12:05。危なげなくリードしました。 ▲12:08。ロワーダウンで降りながら、セットしたプロテクションを回収。

▲12:08。ロワーダウンで降りながら、セットしたプロテクションを回収。

▲12:21。写真の位置から右上に登れば終了です。

▲12:21。写真の位置から右上に登れば終了です。

▲13:09。ちょっと苦労して、ちょっと右に逃げかけることもありましたが、順調にリードを続けます。

▲13:09。ちょっと苦労して、ちょっと右に逃げかけることもありましたが、順調にリードを続けます。 ▲13:10。フェースが2段になっています。でも、ここまで来るとほぼ大丈夫。

▲13:10。フェースが2段になっています。でも、ここまで来るとほぼ大丈夫。 ▲13:52。W科さんは前回に初トライで登れています。N村さんがやる気満々! W科さんからのアドバイスを受け、到達高度を徐々に上げて行きます。何度もぶら下がり、何度も交代して休んで、再度のチャレンジを繰り返しました。まだスムーズにとは言えませんけれど、

▲13:52。W科さんは前回に初トライで登れています。N村さんがやる気満々! W科さんからのアドバイスを受け、到達高度を徐々に上げて行きます。何度もぶら下がり、何度も交代して休んで、再度のチャレンジを繰り返しました。まだスムーズにとは言えませんけれど、 ▲13:54。右手の1手目はこの

▲13:54。右手の1手目はこの ▲13:54。左足の1歩目かな?

▲13:54。左足の1歩目かな? ▲13:56。これが両手両足で地面から離れた最初の姿です。ここまで来るのも意外と難しいんです。

▲13:56。これが両手両足で地面から離れた最初の姿です。ここまで来るのも意外と難しいんです。

▲14:15。W科さんも何回もトライしていますから、前の写真とは別のトライ時だと思いますけれど、ムーブ的には前の写真よりも右足が1歩上へ上げられています。安定感が見てとれますね。

▲14:15。W科さんも何回もトライしていますから、前の写真とは別のトライ時だと思いますけれど、ムーブ的には前の写真よりも右足が1歩上へ上げられています。安定感が見てとれますね。 ▲14:36。二人をどうしても比較して見てしまいますけれど、N村さんは

▲14:36。二人をどうしても比較して見てしまいますけれど、N村さんは ▲15:14。W科さんがトライします。

▲15:14。W科さんがトライします。 ▲15:29。右の核心部の練習をするW科さん。次は右から左への帰りの片道トラバースですね。両方できたら、それを繋げて1往復。1往復の次は1往復半、次は2往復、2往復半、3往復、・・・・と記録を伸ばして行きます。最終目標は10往復ですね。

▲15:29。右の核心部の練習をするW科さん。次は右から左への帰りの片道トラバースですね。両方できたら、それを繋げて1往復。1往復の次は1往復半、次は2往復、2往復半、3往復、・・・・と記録を伸ばして行きます。最終目標は10往復ですね。 ▲15:48。N村さんもトライします。W科さんに比べると、腕の力に頼る傾向が明らかに強いですね。それはつまり、足に体重を乗せられていないということ。右端付近のムーブでも、右腕を伸ばして支えることが出来るのに、右腕を曲げて、右腕の力に頼ろうとするのです。僕とW科さんで、

▲15:48。N村さんもトライします。W科さんに比べると、腕の力に頼る傾向が明らかに強いですね。それはつまり、足に体重を乗せられていないということ。右端付近のムーブでも、右腕を伸ばして支えることが出来るのに、右腕を曲げて、右腕の力に頼ろうとするのです。僕とW科さんで、 ▲16:58。この日の記憶はあやふやになっていますけれど、この写真は東飯能駅のホームから撮ったような気がします。この日は反省会はなしだったのかもしれませんね。

▲16:58。この日の記憶はあやふやになっていますけれど、この写真は東飯能駅のホームから撮ったような気がします。この日は反省会はなしだったのかもしれませんね。