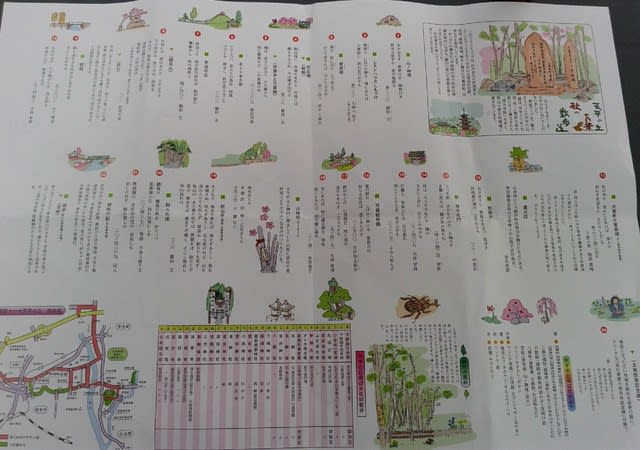

園内にある歌碑などの解説図。半日でも回りきれないほど。

まだまだ遊歩道に沿って草木とそれにちなむ万葉集の歌が掲げられています。

手前が「からむし」。

手前が「からむし」。

むしぶすま 柔(なご)やが下に 臥せれども 妹とし寝ねば 肌し寒しも 藤原麿

注:「むしぶすま(蒸し衾)」カラムシの繊維で織った夜具。

「柔(なご)や」〈や〉は、接尾語。柔らかなこと。

京職・藤原麿(麻呂)が大伴郎女(おおとものいらつめ)に贈った歌三首のうちの一首。

ふかふかとした柔らかい布団をかけて寝ているけれど、あなたがそばにいないので肌はすっかり冷たいままだ

からむしは、イラクサ科の多年草で、苧麻(ちょま)とも言われます。繊維を青苧(あおそ)と呼んでいます。

からむしを原料とする上布の生産地では、越後(越後上布・小千谷縮布)や宮古(宮古上布)、石垣(八重山上布)などがあり、昭和村は本州における唯一、上布原料の産地となっています。

からむし織

作った糸は、昔ながらの機織り作業(地機による手織り)により、立派な反物に仕上げられます。 糸がデリケートなため高度な技術を必要とします。

肌に付着しない夏衣として気持ちよく、一度着用すれば他の織物を着ることができなくなると言われています。

現在では、着尺、帯、小物等がからむし織で生産されています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

その奥には 「あかめがしわ(ひさぎ)」。

「あかめがしわ(ひさぎ)」。

ぬばたまの夜(よ)の更(ふ)けぬれば久木生(ひさきお)ふる清き河原に千鳥しば鳴く 山部宿禰赤人

山部赤人が天皇の吉野行幸時に詠んだ歌。

「久木(ひさき)」は「楸(ひさぎ)」で、アカメガシワの古名。

「いちいがし」。

「いちいがし」。

・・・あしひきのこの片山に二つ立つ櫟(いちひ)が本(もと)に梓弓(あづさゆみ)八つ手挟(たばさ)み・・・乞食者

乞食者(ほかひひと=ほかいびと)とは、文字通りの乞食という意味ではなく、門口や路上で芸を売って食を得ていた、芸能民だったといわれています。

万葉集にある乞食者の歌二首は、それぞれ鹿と蟹の立場に立って、それぞれ人間たちに食われることの苦しみを歌ったもの。詠うのに合わせて身振り手振りを加えて面白おかしく演じられたのではないかと想像されています。

上の歌(長歌)は鹿のためにその嘆きを述べた歌の一部。

愛子(いとこ) 汝兄(なせ)の君 居り居りて 物にい行くと

韓国(からくに)の 虎といふ神を 生け捕りに 八つ捕り持ち来

その皮を 畳に刺し 八重畳 平群(へぐり)の山に

四月(うつき)と 五月(さつき)の間(ほと)に 薬猟 仕ふる時に

あしひきの この片山に 二つ立つ 櫟(いちひ)が本に

梓弓 八つ手挟(たばさ)み ひめ鏑(かぶら) 八つ手挟み

獣(しし)待つと 吾が居る時に さ牡鹿の 来立ち嘆かく

たちまちに 吾は死ぬべし おほきみに 吾は仕へむ

吾が角は 御笠の栄(は)やし 吾が耳は 御墨の坩(つぼ)

吾が目らは 真澄の鏡 吾が爪は 御弓の弓弭

吾が毛らは 御筆の栄(は)やし 吾が皮は 御箱の皮に

吾が肉(しし)は 御膾(みなます)栄やし 吾が肝も 御膾栄やし

吾が屎は 御塩の栄やし 老いはてぬ 我が身一つに

七重花咲く 八重花咲くと 申し賞(は)やさね 申し賞やさね(3885)

右の歌一首は、鹿の為に痛を述べてよめり。

・・・

平群の片山の二本の櫟の木の下で、弓と鏑矢を携えて鹿の来るのを待っていると、牡鹿がやってきて、嘆いていうには、私はすぐにも死んで帝にお使えしましょう、私の角は笠のかざりに、耳は墨の壺に、目は鏡に、爪は弓弭に、毛は筆に、皮は箱に、肉は膾に、肝も膾に、腸は塩辛になりましょう。老い果てた私が一つの身であっても、七重八重に花が咲くと、褒めてください、褒めてください。

「愛子」から「八重畳」までは「平群山」を導き出す序詞(じょことば)のようなもの。内容は、捕らえられた鹿の嘆きを身振り手振りで即興劇にしたようなものでしょうか。お上によって身ぐるみ剥がれる民衆の嘆きをも譬えているようです。

イチイガシ(一位樫)

ブナ科コナラ属の常緑高木。

本州(関東以西の太平洋側)・四国・九州・済州島・台湾・中国に分布する。神社に植栽されることが多く、特に奈良公園で多く見られる。

大きいものは高さ30mに達する。樹皮は黒っぽい灰色、非揃いに剥がれ落ちる。葉は倒非針形から広倒非針形、先端が急に尖り、縁は半ばから先端にかけて鋭い鋸歯が並ぶ。葉はやや硬く、若いうちはその表面に細かい毛を密生、後に無毛となり深緑になる。また、裏面は一面に黄褐色の星状毛を密布する。雌雄同株で4・5月頃に開花する。

カシ類では例外的に果実をあく抜きせずに食べることができる。また木材は、建築材、器具材として使われる。

奈良公園の「いちいがし」。(

奈良公園の「いちいがし」。( HPより)

HPより)

「うめ」。

「うめ」。

我が園に 梅の花散る ひさかたの 天より雪の 流れ来るかも 大伴旅人

春の野に 鳴くや鴬 懐(なつ)けむと 我が家の園に 梅が花咲く 志氏大道

「万葉亭」(四阿)で小休止。

そぞろ歩きに最適な小道。

そぞろ歩きに最適な小道。

「こなら」。

「こなら」。

下毛野 美可母の山の 小楢のす ま麗(ぐは)し児ろは 誰が笥か持たむ

下つ毛野のみかもの山の、こ楢(なら)のように美しいあの娘は、だれの笥(け)をもつのだろう。

「下毛野」=今の栃木県。「美可母(みかも)の山」=栃木県下都賀郡藤岡町の三毳山。

「笥(け)」=食器のこと。「笥(け)を持つ」というのは、妻になるということ。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

手前が「さといも(うも)」、奥が「このてかしわ」。

手前が「さといも(うも)」、奥が「このてかしわ」。

蓮葉は かくこそあるもの 意吉麻呂(おきまろ)が家なるものは 芋(うも)の葉にあらし 長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)

サトイモ。 (「同」より)

(「同」より)

ハス。 (「同」より)

(「同」より)

奈良山の 児手柏(このてかしは)の 両面(ふたおも)に かにもかくにも 侫人(こびひと)の伴(とも) 消奈行文(せなのぎょうもん)

奈良山(ならやま)の児手柏(このてかしは)の裏表のように、どっちにしてもひねくれた奴らだな。

この歌の題詞には「侫人(こびひと)を謗(そし)る歌」とあります。侫人(こびひと)とは、心のひねくれた人のこと。

(「同」より)

(「同」より)

まだまだ遊歩道に沿って草木とそれにちなむ万葉集の歌が掲げられています。

手前が「からむし」。

手前が「からむし」。むしぶすま 柔(なご)やが下に 臥せれども 妹とし寝ねば 肌し寒しも 藤原麿

注:「むしぶすま(蒸し衾)」カラムシの繊維で織った夜具。

「柔(なご)や」〈や〉は、接尾語。柔らかなこと。

京職・藤原麿(麻呂)が大伴郎女(おおとものいらつめ)に贈った歌三首のうちの一首。

ふかふかとした柔らかい布団をかけて寝ているけれど、あなたがそばにいないので肌はすっかり冷たいままだ

からむしは、イラクサ科の多年草で、苧麻(ちょま)とも言われます。繊維を青苧(あおそ)と呼んでいます。

からむしを原料とする上布の生産地では、越後(越後上布・小千谷縮布)や宮古(宮古上布)、石垣(八重山上布)などがあり、昭和村は本州における唯一、上布原料の産地となっています。

からむし織

作った糸は、昔ながらの機織り作業(地機による手織り)により、立派な反物に仕上げられます。 糸がデリケートなため高度な技術を必要とします。

肌に付着しない夏衣として気持ちよく、一度着用すれば他の織物を着ることができなくなると言われています。

現在では、着尺、帯、小物等がからむし織で生産されています。

(この項、「

」HPより)

」HPより)その奥には

「あかめがしわ(ひさぎ)」。

「あかめがしわ(ひさぎ)」。ぬばたまの夜(よ)の更(ふ)けぬれば久木生(ひさきお)ふる清き河原に千鳥しば鳴く 山部宿禰赤人

山部赤人が天皇の吉野行幸時に詠んだ歌。

「久木(ひさき)」は「楸(ひさぎ)」で、アカメガシワの古名。

「いちいがし」。

「いちいがし」。・・・あしひきのこの片山に二つ立つ櫟(いちひ)が本(もと)に梓弓(あづさゆみ)八つ手挟(たばさ)み・・・乞食者

乞食者(ほかひひと=ほかいびと)とは、文字通りの乞食という意味ではなく、門口や路上で芸を売って食を得ていた、芸能民だったといわれています。

万葉集にある乞食者の歌二首は、それぞれ鹿と蟹の立場に立って、それぞれ人間たちに食われることの苦しみを歌ったもの。詠うのに合わせて身振り手振りを加えて面白おかしく演じられたのではないかと想像されています。

上の歌(長歌)は鹿のためにその嘆きを述べた歌の一部。

愛子(いとこ) 汝兄(なせ)の君 居り居りて 物にい行くと

韓国(からくに)の 虎といふ神を 生け捕りに 八つ捕り持ち来

その皮を 畳に刺し 八重畳 平群(へぐり)の山に

四月(うつき)と 五月(さつき)の間(ほと)に 薬猟 仕ふる時に

あしひきの この片山に 二つ立つ 櫟(いちひ)が本に

梓弓 八つ手挟(たばさ)み ひめ鏑(かぶら) 八つ手挟み

獣(しし)待つと 吾が居る時に さ牡鹿の 来立ち嘆かく

たちまちに 吾は死ぬべし おほきみに 吾は仕へむ

吾が角は 御笠の栄(は)やし 吾が耳は 御墨の坩(つぼ)

吾が目らは 真澄の鏡 吾が爪は 御弓の弓弭

吾が毛らは 御筆の栄(は)やし 吾が皮は 御箱の皮に

吾が肉(しし)は 御膾(みなます)栄やし 吾が肝も 御膾栄やし

吾が屎は 御塩の栄やし 老いはてぬ 我が身一つに

七重花咲く 八重花咲くと 申し賞(は)やさね 申し賞やさね(3885)

右の歌一首は、鹿の為に痛を述べてよめり。

・・・

平群の片山の二本の櫟の木の下で、弓と鏑矢を携えて鹿の来るのを待っていると、牡鹿がやってきて、嘆いていうには、私はすぐにも死んで帝にお使えしましょう、私の角は笠のかざりに、耳は墨の壺に、目は鏡に、爪は弓弭に、毛は筆に、皮は箱に、肉は膾に、肝も膾に、腸は塩辛になりましょう。老い果てた私が一つの身であっても、七重八重に花が咲くと、褒めてください、褒めてください。

「愛子」から「八重畳」までは「平群山」を導き出す序詞(じょことば)のようなもの。内容は、捕らえられた鹿の嘆きを身振り手振りで即興劇にしたようなものでしょうか。お上によって身ぐるみ剥がれる民衆の嘆きをも譬えているようです。

イチイガシ(一位樫)

ブナ科コナラ属の常緑高木。

本州(関東以西の太平洋側)・四国・九州・済州島・台湾・中国に分布する。神社に植栽されることが多く、特に奈良公園で多く見られる。

大きいものは高さ30mに達する。樹皮は黒っぽい灰色、非揃いに剥がれ落ちる。葉は倒非針形から広倒非針形、先端が急に尖り、縁は半ばから先端にかけて鋭い鋸歯が並ぶ。葉はやや硬く、若いうちはその表面に細かい毛を密生、後に無毛となり深緑になる。また、裏面は一面に黄褐色の星状毛を密布する。雌雄同株で4・5月頃に開花する。

カシ類では例外的に果実をあく抜きせずに食べることができる。また木材は、建築材、器具材として使われる。

奈良公園の「いちいがし」。(

奈良公園の「いちいがし」。( HPより)

HPより)

「うめ」。

「うめ」。我が園に 梅の花散る ひさかたの 天より雪の 流れ来るかも 大伴旅人

春の野に 鳴くや鴬 懐(なつ)けむと 我が家の園に 梅が花咲く 志氏大道

「万葉亭」(四阿)で小休止。

そぞろ歩きに最適な小道。

そぞろ歩きに最適な小道。 「こなら」。

「こなら」。下毛野 美可母の山の 小楢のす ま麗(ぐは)し児ろは 誰が笥か持たむ

下つ毛野のみかもの山の、こ楢(なら)のように美しいあの娘は、だれの笥(け)をもつのだろう。

「下毛野」=今の栃木県。「美可母(みかも)の山」=栃木県下都賀郡藤岡町の三毳山。

「笥(け)」=食器のこと。「笥(け)を持つ」というのは、妻になるということ。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)  手前が「さといも(うも)」、奥が「このてかしわ」。

手前が「さといも(うも)」、奥が「このてかしわ」。蓮葉は かくこそあるもの 意吉麻呂(おきまろ)が家なるものは 芋(うも)の葉にあらし 長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)

サトイモ。

(「同」より)

(「同」より)ハス。

(「同」より)

(「同」より)奈良山の 児手柏(このてかしは)の 両面(ふたおも)に かにもかくにも 侫人(こびひと)の伴(とも) 消奈行文(せなのぎょうもん)

奈良山(ならやま)の児手柏(このてかしは)の裏表のように、どっちにしてもひねくれた奴らだな。

この歌の題詞には「侫人(こびひと)を謗(そし)る歌」とあります。侫人(こびひと)とは、心のひねくれた人のこと。

(「同」より)

(「同」より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます