右岸方向。神流川上流の山々。

右岸方向。神流川上流の山々。

河川敷に大きなグランド。

右手には「上武大学」のキャンパス。

「上武大学」:建学の精神(校訓・理念・学是)「雑草精神(あらくさだましい)」

「箱根駅伝」ではしばらく連続出場していましたが、最近は予選会通過ならず。捲土重来を期す。

※新春恒例の「箱根駅伝」。来年は第98回目を迎える。

対岸奥に「烏川」。

「184.5㎞」ポスト。上流に「五料橋」。

「184.5㎞」ポスト。上流に「五料橋」。

対岸には「玉村公園ゴルフ倶楽部」。

対岸には「玉村公園ゴルフ倶楽部」。

河川敷には遊歩道があったようです。

遊歩道への下り道。

遊歩道への下り道。

「五料橋」。 向こうは榛名山。

向こうは榛名山。

「五料橋」を渡り、右岸へ。

頭上を飛行機が通過中。

どこから飛び立った? 実は「五料橋」上流、左岸に飛行場があるのです。

2010年代のようす。格納庫が並んでいます。「伊勢崎場外離着陸場」。ここから離着陸しているのでしょうか? ただ、公式HPもないようですし、はたして?

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

玉村側からも利根川越しに、けっこうエンジン音が聞こえてきます。

「利根川」の流れ。

玉村町(たまむらまち)は、群馬県南部にある町。古くは「日光例幣使街道」の宿場町として知られた。

群馬県南部の諸地域と同様に、冬は「赤城おろし」といわれる「からっ風」(北風)の影響により寒く、夏は暑い。

ちなみに「かかあ天下」と「からっ風」ともいう。

古くから養蚕や絹織物産業が発達。それらは主に女性の仕事だったため、懸命に働く女房にうだつが上がらぬ男、そこで、「かかあ天下とからっ風」の言葉が生まれたらしい。一方で、鉄火場・賭場も多く、かかあが、あくせく働いた金でバクチを打つ、とか。今も、その気風はあるのかな?

「五料橋」は、「日光例幣使街道」歩きで通りました(倉賀野~境町)。

解説板。

当時のブログ記事。2018年6月。

・・・

案内板に従って左に入ったところに「五料関所」跡があります。前方が「利根川」の堤。

(12:00)道の左右に関所門柱の礎石が残されています。

解説板。

五料の渡しは東西交通の要衝であった。戦国期には那波氏の家臣でこの付近を領していた石倉氏が、関所を設け関銭を取っていた。

慶長6年(1601)厩橋藩(前橋藩)主が平岩親吉から酒井忠重に移ると、五料に関所を設けた。元和2年(1616)8月に幕府公認の関所となったが、更に元禄10年(1697)再び幕府の指定をうけている。しかし関所の管理は、明治元年廃関まで前橋藩が管理をしていた。

正保3年(1646)から恒例となった、日光東照宮への奉幣使の通路であり、例幣使道一ヶ所の関所であった。

五料の関所は、日光例幣使の通行と舟運の取締りが、特別に課せられた任務といえる。特に上り舟(江戸方面に向かう船)については、禁制品(鉄砲・鉛・焰硝・硫黄等)が、積み込まれていないか船中を改め、不審の点がなければ、船問屋から手形(請書)を提出させて出船を許した。

天明3年(1783)7月の浅間山噴火は、沿岸に大きな災害を与えた。地元の沼之上村も泥押しの被害にあい、関所全部が泥で埋まり建物の屋根だけが見えるだけであると報告している。

その後、天明6年(1786)7月の洪水、文政10年(1827)3月の火災等の際にも、関所は被害をうけている。

玉村宿方面から来ると例幣使道筋からの門から入り、河原の船着場に向かう門から出て渡し船に乗るような構造になっている。

現在遺構としては、玉村方面からの門の沓石と関所用の井戸だけである。

五料関所

江戸時代、例幣使街道に設置された関所である。中山道の倉賀野宿から例幣使街道へ分岐し玉村宿を経て利根川に面する上野国五料に位置する。設置時期は諸説あるが、寛永13年(1636年)以前には設置されたものと考えられている。関所の管理は前橋藩により行われていた。

元和2年(1616年)利根川・江戸川筋および渡良瀬川筋の16ヶ所の定船場に対し定め掟書が出され、女人および手負の者の取締が行われた。この16ヶ所の中に五料も含まれている。五料関所の改めは、武具の検閲は厳しくなかったが、女人の通行改めは厳重に行われていた。

寛永8年(1631年)「幕閣の重臣連署のもとに、東国の各関所規定を出し、女・手負い・欠落者など怪しい者の取締りと、それを捕まえた者への褒賞が達せられた」。この規定書では、「箱根(東海道)・関宿(日光東往還)・小仏(甲州道中)などともに、小岩・市川(佐倉街道)、新郷・川俣(日光裏街道)、柴・五料(日光例幣使街道)、金町・松戸(水戸街道)、房川渡し中田(日光道中)」などの定船場が記されていた。

江戸幕府が関所を設けた目的は、幕府の政策を維持して、破綻しないようにしたものであり、国内の治安警察権を行使するためのものであった。

これらの関所は「諸国御関所書付」に記され、五料関所もその中に含まれている。

その中で、関所における検閲が記されており、女の通行に留守居証文を必要とすることが記されている。

元和2年(1616年)徳川家康の死後に、関東河川の定船場(松戸・市川・川俣・房川渡他、16ヶ所)に定め掟書がだされた。江戸を出る女人と手負いの者は取り締まりを厳重にしていた。

一 定船場以外の場所において、みだりに往来の者を渡してはならない。

一 女や手負いそのほか怪しい者はいずれの渡川場においても留め置き、早々江戸へ注進すること。但し、酒井忠利発行の手形を所持する者は異議なく通すこと。

一 隣の村へ通行するほどこの渡船場でも通してよい、女人や手負いの者以外でも不審がなければ、その他の領主や代官の手形を所持する者は渡してよい。

一 定船場であっても、女人・手負いまたは怪しい者は、たとえ酒井忠利の手形を所持した者でも、通してはならない。

一 すべて江戸へ来るものは改めるに及ばない。

五料関所の改め(入鉄炮出女)は、武具の検閲は厳しくなく、他方女の通行改めは厳重であった。

武具の検閲はなく、鉄砲についても10挺以上の入鉄炮に老中証文が必要であるが、鉄炮運搬には比較的下級官吏の証文で認められていた。

「女の通行改めは厳重で」、江戸からの出女は幕府留守居の証文を必要とした。上方から中山道を下り奥州への通過には「上方で所定の証文を取得して福島関所へ持参し、同所で碓氷関所への書替証文をもらい、さらに碓氷関所で五料関所への書替証文を」取得する必要があった。

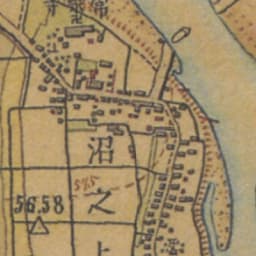

五料関所跡に関連する史跡には、「五料関所跡門柱礎石・井戸」があり、玉村町で町史跡に指定されている。 「利根川・江戸川筋の関所配置」。○が五料。

「利根川・江戸川筋の関所配置」。○が五料。

(以上「Wikipedia」参照)

天明3年(1783)7月8日、浅間山の噴火に伴う土石流が五料宿にも到達し、関所が屋根まで埋まるなどの被害が出て、しばらくの間、機能不全に陥ったそうです。

床屋さんの脇から「利根川」の土手へ。

「五料橋」で「利根川」を越えます。

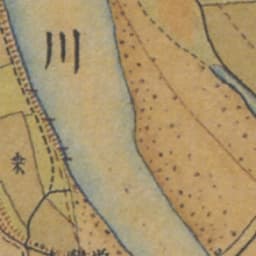

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。今も昔も大河です。

2010年代のようす。今も昔も大河です。

・・・

「日光例幣使街道」歩きでは、今回とは反対に、「五料橋」の下流側から土手に上がり、橋を渡って伊勢崎方面に向かいました。

(付)立憲民主党・枝野代表が辞意を表明した、とか。

枝野さんも退き際が肝心。

でも、またぞろ、民主党以来のお家芸の路線論争(といっても共産党とどうするこうする、程度。)が勃発して、分裂騒ぎが起きそう。

大上段に振りかぶった路線論争なら、外野席も興味津々だが。それもなく、・・・。

ほくそ笑む自公、そして維新。「右向け右」の政党(シンパ)が増えていくばかり。・・・憲法改「悪」も俎上に。

それにしても、立憲民主党の比例区の略称が「民主党」、国民民主党とかぶっていた。選管も戸惑うはず。

「りっけん」とひらがな書きにすればよかったのに。・・・

一事が万事。

立憲民主党。

「立派な」路線論争・理念闘争(それほどの内容ではないのが恥ずかしい)で終始するのではなく、地元に、地域に足をつけた地道な活動から、国家・世界の人々の生活と生命を守る活動を展開するしかないのでは。と。