通称「へび道」というように、曲がりくねっています。両側は住宅が建ち並んでいます。大正期に暗渠になり、家の玄関もこちら向きになったのか。細い路地のような水路になっています。

文京区側にはこうした細い路地があります。隅田川以東の雰囲気。まさに下町です。その先は、「不忍通り」。

振り返ってみたところ。右が台東区、左が文京区。

この道をタクシーなどが通ります。さすがに一方通行ですが。

しばらく進むと、広い通りになりました。区界も分かりやすく。それでも、カーブが昔の川の流れを。

「藍染川」の流路跡?拡幅したようです。

「旧根津藍染町」という標識。

「木曜手帖」。さりげなく置かれてありました。

「木曜会」主催の公式サイト「mokuyou-tetyou.jp」より、借用。

※以下は、公式HPより。

第二次大戦後、サトウハチローが呼びかけ、藤田圭雄、野上彰等を中心にサトウ家に集まって日本の文化について話し合っていた木曜会が、詩の勉強の場になっていき、作品発表の場として生まれたのが『木曜手帖』。しばらくはガリ版刷りで出していたが、1952年5月、多くの童謡の作詩愛好家に呼びかけて、活版刷りの月刊同人誌『木曜手帖』を創刊した。

はじめの数年は童謡専門誌をうたって、吉岡治、片岡政子などが活躍していたが、2周年記念号で、木曜会木曜賞が授与されるようになり、ここでは若谷和子が木曜賞、名取和彦が努力賞を受賞。3周念記念号では若谷和子が菊田一夫賞、名取和彦が木曜賞、宮中雲子が努力賞を受賞していて、次第にメンバーが変化していったことが伺われる。

内容においても社会の変化に加えて、恋の詩も出てくるようになり、童謡専門誌とばかりはいえなくなっていった。

200号でサトウハチローが他界すると、それまでサトウハチローを中心に若谷和子、宮中雲子でやっていた主婦の友通信教室で学んだ人たちも入ってきたことにより、日々の生活をうたった詩が増えていった。しかし童謡を書く人を育てるという本来の目的を貫き、子どもの詩の頁を絶やすことはなかった。

現在、社・日本童謡協会の会員も多く、宮中雲子は副会長。宮田滋子は常任理事を勤めている。

同人誌『木曜手帖』は600号で終刊となったが、『木曜手帖』の編集委員から、西脇たみ恵、瀬野啓子、尾崎杏子、滝波万理子、それに宮中雲子、宮田滋子が加わって、引き続きインターネット木曜手帖の編集委員を勤める。

詩の好きな方はどなたでもどうぞ!

今、あなたの心に浮かんでいる思い…その思いをつかまえてみませんか?

詩を書くことで、あなたの思いをつかまえることができるのです。

この通りは新たな発見がある町並みです。

「鷹匠(たかじょう)」。

でも紹介されています。この時は、すでに満席でした。

ちなみに、「不忍通り」の「動坂」交差点の幟に「鷹匠・・」とありました。そこで、蘊蓄を。

初夢に見ると縁起が良いものを表すことわざ(?)に「一富士二鷹三茄子(いちふじ にたか さんなすび)」があります。

一説によると、江戸時代に最も古い富士講組織の一つがあった駒込富士神社の周辺に鷹匠屋敷があったこと、駒込茄子が特産物だったことに由来するそうです。「駒込は一富士二鷹三茄子」と川柳に詠まれました。『一番に富士山 二番は御鷹匠屋敷 三番は駒込茄子』と駒込の郷土自慢を指折り数え上げたもの。それが縁起のいい初夢になったというわけ。

「駒込富士神社」は、「不忍通り」が本郷台地沿いに西にカーブし、「本郷通り」と交差する手前にあります。このお店の位置関係からすると、直接的な関係はなさそうです。

「茶室」。

「汐花 SEKKA ・BORDERLESS SPACE」。

「www.enjoytokyo.jp」(「レッツエンジョイ東京」)さんより。

谷根千の元酒屋をスケルトンにしたギャラリーです。一面ガラスの明るい開放的な空間で、アウトサイダー・アートから江戸の職人技まで楽しめます。

ところで、このあたりが小説の舞台になっていて、とても気になっていた『三四郎』の一節より。

(三四郎は美禰子に誘われて、広田先生たちと団子坂で開かれている菊人形を見に行く。)

「もう出ましょう」

眸と瞼の距離が次第に近づくようにみえた。近づくに従って三四郎の心には女のために出なければすまない気がきざしてきた。それが頂点に達したころ、女は首を投げるように向こうをむいた。手を青竹の手欄から離して、出口の方へ歩いて行く。三四郎はすぐあとからついて出た。

二人が表で並んだ時、美禰子はうつむいて右の手を額に当てた。周囲は人が渦を巻いている。三四郎は女の耳へ口を寄せた。

「どうかしましたか」

女は人込みの中を谷中の方へ歩きだした。三四郎もむろんいっしょに歩きだした。半町ばかり来た時、女は人の中で留まった。

「ここはどこでしょう」

「こっちへ行くと谷中の天王寺の方へ出てしまいます。帰り道とはまるで反対です」

「そう。私心持ちが悪くって……」

三四郎は往来のまん中で助けなき苦痛を感じた。立って考えていた。

「どこか静かな所はないでしょうか」と女が聞いた。

谷中と千駄木が谷で出会うと、いちばん低い所に小川が流れている。この小川を沿うて、町を左へ切れるとすぐ野に出る。川はまっすぐに北へ通っている。三四郎は東京へ来てから何べんもこの小川の向こう側を歩いて、何べんこっち側を歩いたかよく覚えている。美禰子の立っている所は、この小川が、ちょうど谷中の町を横切って根津へ抜ける石橋のそばである。

「もう一町ばかり歩けますか」と美禰子に聞いてみた。

「歩きます」

二人はすぐ石橋を渡って、左へ折れた。人の家の路地のような所を十間ほど行き尽して、門の手前から板橋をこちら側へ渡り返して、しばらく川の縁を上ると、もう人は通らない。広い野である。

三四郎はこの静かな秋のなかへ出たら、急にしゃべり出した。

「どうです、ぐあいは。頭痛でもしますか。あんまり人がおおぜい、いたせいでしょう。あの人形を見ている連中のうちにはずいぶん下等なのがいたようだから――なにか失礼でもしましたか」

女は黙っている。やがて川の流れから目を上げて、三四郎を見た。二重瞼にはっきりと張りがあった。三四郎はその目つきでなかば安心した。

「ありがとう。だいぶよくなりました」と言う。

「休みましょうか」

「ええ」

「もう少し歩けますか」

「ええ」

「歩ければ、もう少しお歩きなさい。ここはきたない。あすこまで行くと、ちょうど休むにいい場所があるから」

「ええ」

一丁ばかり来た。また橋がある。一尺に足らない古板を造作なく渡した上を、三四郎は大またに歩いた。女もつづいて通った。待ち合わせた三四郎の目には、女の足が常の大地を踏むと同じように軽くみえた。この女はすなおな足をまっすぐに前へ運ぶ。わざと女らしく甘えた歩き方をしない。したがってむやみにこっちから手を貸すわけにはいかない。

向こうに藁わら屋根がある。屋根の下が一面に赤い。近寄って見ると、唐辛子を干したのであった。女はこの赤いものが、唐辛子であると見分けのつくところまで来て留まった。

「美しいこと」と言いながら、草の上に腰をおろした。草は小川の縁にわずかな幅をはえているのみである。それすら夏の半ばのように青くはない。美禰子は派手はでな着物のよごれるのをまるで苦にしていない。

「もう少し歩けませんか」と三四郎は立ちながら、促すように言ってみた。

「ありがとう。これでたくさん」

「やっぱり心持ちが悪いですか」

「あんまり疲れたから」

三四郎もとうとうきたない草の上にすわった。美禰子と三四郎の間は四尺ばかり離れている。二人の足の下には小さな川が流れている。秋になって水が落ちたから浅い。角の出た石の上に鶺鴒が一羽とまったくらいである。三四郎は水の中をながめていた。水が次第に濁ってくる。見ると川上で百姓が大根を洗っていた。美禰子の視線は遠くの向こうにある。向こうは広い畑で、畑の先が森で森の上が空になる。空の色がだんだん変ってくる。

ただ単調に澄んでいたもののうちに、色が幾通りもできてきた。透き通る藍の地が消えるように次第に薄くなる。その上に白い雲が鈍く重なりかかる。重なったものが溶けて流れ出す。どこで地が尽きて、どこで雲が始まるかわからないほどにものうい上を、心持ち黄な色がふうと一面にかかっている。

「空の色が濁りました」と美禰子が言った。

三四郎は流れから目を放して、上を見た。こういう空の模様を見たのははじめてではない。けれども空が濁ったという言葉を聞いたのはこの時がはじめてである。気がついて見ると、濁ったと形容するよりほかに形容のしかたのない色であった。三四郎が何か答えようとするまえに、女はまた言った。

「重いこと。大理石(マーブル)のように見えます」

美禰子は二重瞼を細くして高い所をながめていた。それから、その細くなったままの目を静かに三四郎の方に向けた。そうして、

「大理石のように見えるでしょう」と聞いた。三四郎は、

「ええ、大理石のように見えます」と答えるよりほかはなかった。女はそれで黙った。しばらくしてから、今度は三四郎が言った。

「こういう空の下にいると、心が重くなるが気は軽くなる」

「どういうわけですか」と美禰子が問い返した。

三四郎には、どういうわけもなかった。返事はせずに、またこう言った。

「安心して夢を見ているような空模様だ」

「動くようで、なかなか動きませんね」と美禰子はまた遠くの雲をながめだした。

菊人形で客を呼ぶ声が、おりおり二人のすわっている所まで聞こえる。

「ずいぶん大きな声ね」

「朝から晩までああいう声を出しているんでしょうか。えらいもんだな」と言ったが、三四郎は急に置き去りにした三人のことを思い出した。何か言おうとしているうちに、美禰子は答えた。

「商売ですもの、ちょうど大観音の乞食と同じ事なんですよ」

「場所が悪くはないですか」

三四郎は珍しく冗談を言って、そうして一人でおもしろそうに笑った。乞食について下した広田の言葉をよほどおかしく受けたからである。

「広田先生は、よく、ああいう事をおっしゃるかたなんですよ」ときわめて軽くひとりごとのように言ったあとで、急に調子をかえて、

「こういう所に、こうしてすわっていたら、大丈夫及第よ」と比較的活発につけ加えた。そうして、今度は自分のほうでおもしろそうに笑った。

「なるほど野々宮さんの言ったとおり、いつまで待っていてもだれも通りそうもありませんね」

「ちょうどいいじゃありませんか」と早口に言ったが、あとで「おもらいをしない乞食なんだから」と結んだ。これは前句の解釈のためにつけたように聞こえた。

ところへ知らん人が突然あらわれた。唐辛子の干してある家の陰から出て、いつのまにか川を向こうへ渡ったものとみえる。二人のすわっている方へだんだん近づいて来る。洋服を着て髯ひげをはやして、年輩からいうと広田先生くらいな男である。この男が二人の前へ来た時、顔をぐるりと向け直して、正面から三四郎と美禰子をにらめつけた。その目のうちには明らかに憎悪の色がある。三四郎はじっとすわっていにくいほどな束縛を感じた。男はやがて行き過ぎた。その後影を見送りながら、三四郎は、

「広田先生や野々宮さんはさぞあとでぼくらを捜したでしょう」とはじめて気がついたように言った。美禰子はむしろ冷やかである。

「なに大丈夫よ。大きな迷子ですもの」

「迷子だから捜したでしょう」と三四郎はやはり前説を主張した。すると美禰子は、なお冷やかな調子で、

「責任をのがれたがる人だから、ちょうどいいでしょう」

「だれが? 広田先生がですか」

美禰子は答えなかった。

「野々宮さんがですか」

美禰子はやっぱり答えなかった。

「もう気分はよくなりましたか。よくなったら、そろそろ帰りましょうか」

美禰子は三四郎を見た。三四郎は上げかけた腰をまた草の上におろした。その時三四郎はこの女にはとてもかなわないような気がどこかでした。同時に自分の腹を見抜かれたという自覚に伴なう一種の屈辱をかすかに感じた。

「迷子」

女は三四郎を見たままでこの一言ひとことを繰り返した。三四郎は答えなかった。

「迷子の英訳を知っていらしって」

三四郎は知るとも、知らぬとも言いえぬほどに、この問を予期していなかった。

「教えてあげましょうか」

「ええ」

「迷える子ストレイ・シープ――わかって?」

三四郎はこういう場合になると挨拶に困る男である。咄嗟の機が過ぎて、頭が冷やかに働きだした時、過去を顧みて、ああ言えばよかった、こうすればよかったと後悔する。といって、この後悔を予期して、むりに応急の返事を、さもしぜんらしく得意に吐き散らすほどに軽薄ではなかった。だからただ黙っている。そうして黙っていることがいかにも半間であると自覚している。

迷える子ストレイ・シープという言葉はわかったようでもある。またわからないようでもある。わかるわからないはこの言葉の意味よりも、むしろこの言葉を使った女の意味である。三四郎はいたずらに女の顔をながめて黙っていた。すると女は急にまじめになった。

「私そんなに生意気に見えますか」

その調子には弁解の心持ちがある。三四郎は意外の感に打たれた。今までは霧の中にいた。霧が晴れればいいと思っていた。この言葉で霧が晴れた。明瞭な女が出て来た。晴れたのが恨めしい気がする。

三四郎は美禰子の態度をもとのような、――二人の頭の上に広がっている、澄むとも濁るとも片づかない空のような、――意味のあるものにしたかった。けれども、それは女のきげんを取るための挨拶ぐらいで戻もどせるものではないと思った。女は卒然として、

「じゃ、もう帰りましょう」と言った。厭味のある言い方ではなかった。ただ三四郎にとって自分は興味のないものとあきらめるように静かな口調くちょうであった。

空はまた変ってきた。風が遠くから吹いてくる。広い畑の上には日が限って、見ていると、寒いほど寂しい。草からあがる地息でからだは冷えていた。気がつけば、こんな所に、よく今までべっとりすわっていられたものだと思う。自分一人なら、とうにどこかへ行ってしまったに違いない。美禰子も――美禰子はこんな所へすわる女かもしれない。

「少し寒くなったようですから、とにかく立ちましょう。冷えると毒だ。しかし気分はもうすっかり直りましたか」

「ええ、すっかり直りました」と明らかに答えたが、にわかに立ち上がった。立ち上がる時、小さな声で、ひとりごとのように、

「ストレイ・シープ」と長く引っ張って言った。三四郎はむろん答えなかった。

美禰子は、さっき洋服を着た男の出て来た方角をさして、道があるなら、あの唐辛子のそばを通って行きたいという。二人は、その見当へ歩いて行った。藁葺のうしろにはたして細い三尺ほどの道があった。その道を半分ほど来た所で三四郎は聞いた。

「よし子さんは、あなたの所へ来ることにきまったんですか」

女は片頬で笑った。そうして問い返した。

「なぜお聞きになるの」

三四郎が何か言おうとすると、足の前に泥濘があった。四尺ばかりの所、土がへこんで水がぴたぴたにたまっている。そのまん中に足掛かりのためにてごろな石を置いた者がある。三四郎は石の助けをからずに、すぐに向こうへ飛んだ。そうして美禰子を振り返って見た。美禰子は右の足を泥濘のまん中にある石の上へ乗せた。石のすわりがあまりよくない。足へ力を入れて、肩をゆすって調子を取っている。三四郎はこちら側から手を出した。

「おつかまりなさい」

「いえ大丈夫」と女は笑っている。手を出しているあいだは、調子を取るだけで渡らない。三四郎は手を引っ込めた。すると美禰子は石の上にある右の足に、からだの重みを託して、左の足でひらりとこちら側へ渡った。あまりに下駄をよごすまいと念を入れすぎたため、力が余って、腰が浮いた。のめりそうに胸が前へ出る。その勢で美禰子の両手が三四郎の両腕の上へ落ちた。

「ストレイ・シープ」と美禰子が口の内で言った。三四郎はその呼吸を感ずることができた。

(www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/794_14946.html「青空文庫」より拝借しました。)

行動範囲は、団子坂から現在の不忍通りを横切り、そのまま三崎坂・谷中方向へ。途中から橋(「枇杷橋」?)を渡って左に曲がり(北上し)小川(「藍染川」?)を渡り返して千駄木側へ。そして、川縁の草地に腰を下ろす。

ということは、「よみせ通り」沿いに歩いていたことになりますか? いや、もっと西寄りに「藍染川」ではない小川があったのか?

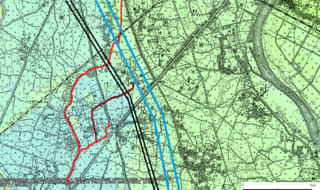

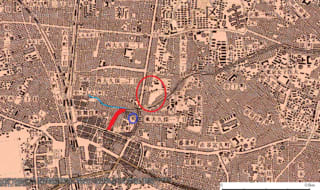

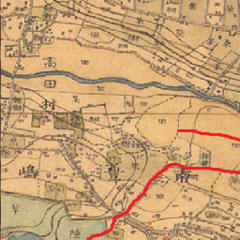

1880年(明治13年)頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

中央東西の道が「団子坂」と「三崎坂」(今よりも幅が狭い)を通る道。北が駒込方面。東が谷中・天王寺方面(JR「日暮里駅」方面)。西が本郷。

中央南北に流れる川が「藍染川」(現在の「よみせ通り」から「へび道」付近)。周囲は田んぼや畑。ここから駒込、中里一帯、石神井川にかけての谷地には田畑が続きます。

上の拡大図(現「よみせ通り」付近)。

右が「北区」、左が「文京区」。「谷田川通り」と「不忍通り」の間にある、この細い路地が区界。

右が「北区」、左が「文京区」。「谷田川通り」と「不忍通り」の間にある、この細い路地が区界。 「谷田橋」交差点。

「谷田橋」交差点。 ここは、JR田端駅から下ってくる道との交差点。西が「動坂下交差点」(「不忍通り」)。間違いなく、旧「谷田川」の川筋であった。谷の、いちばん底のところを流れていた。

ここは、JR田端駅から下ってくる道との交差点。西が「動坂下交差点」(「不忍通り」)。間違いなく、旧「谷田川」の川筋であった。谷の、いちばん底のところを流れていた。 谷田橋付近から西を望む。動坂を上った右側に「都立駒込病院」がある。

谷田橋付近から西を望む。動坂を上った右側に「都立駒込病院」がある。 交差点にあるビルを回り込むと、そこが今度は「北区」と「文京区」の区界の道でした。右が「文京区」、左が「北区」。

交差点にあるビルを回り込むと、そこが今度は「北区」と「文京区」の区界の道でした。右が「文京区」、左が「北区」。 反対方向。右が「北区」、左が「文京区」。「不忍通り」から一本入った小道が区界として続きます。

反対方向。右が「北区」、左が「文京区」。「不忍通り」から一本入った小道が区界として続きます。 「谷田川通り」から直角に入った小道が区界。右が「北区」、左が「文京区」。

「谷田川通り」から直角に入った小道が区界。右が「北区」、左が「文京区」。  自転車がやっとすれ違えるようなところも。

自転車がやっとすれ違えるようなところも。 田端駅からの道を越えても、細い路地が続きます。文京区側は、「不忍通り」に挟まれた狭い区域。右が「北区」。

田端駅からの道を越えても、細い路地が続きます。文京区側は、「不忍通り」に挟まれた狭い区域。右が「北区」。 「不忍通り」。少し上り坂になっています。

「不忍通り」。少し上り坂になっています。 区界の道は「不忍通り」からは一段、低くなっています。

区界の道は「不忍通り」からは一段、低くなっています。 北区側の奥の方も高くなっています。このあたり一帯が上野台地(田端駅方向)と本郷台地に挟まれた谷の部分だという感じがします。

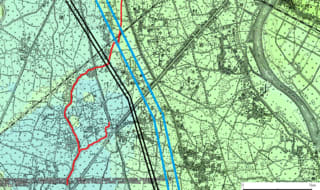

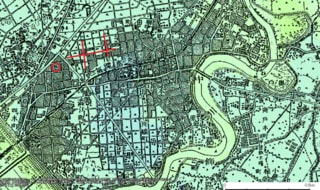

北区側の奥の方も高くなっています。このあたり一帯が上野台地(田端駅方向)と本郷台地に挟まれた谷の部分だという感じがします。  「今昔マップ」。明治末頃のようす。下の赤丸が現在地。上の赤丸が「田端駅」。

「今昔マップ」。明治末頃のようす。下の赤丸が現在地。上の赤丸が「田端駅」。 同。現在のようす。青い線が「田端駅」からの通りと「不忍通り」。

同。現在のようす。青い線が「田端駅」からの通りと「不忍通り」。 右が「北区」、左が「文京区」。かなり長く続きます。かつての水路跡? それにしては、本郷台地側に寄りすぎているような感じ。標高ではこの辺一帯は周囲に比べて低くなってはいます。

右が「北区」、左が「文京区」。かなり長く続きます。かつての水路跡? それにしては、本郷台地側に寄りすぎているような感じ。標高ではこの辺一帯は周囲に比べて低くなってはいます。 「歴史的農業環境閲覧システム」より。ちょうどこのあたりの明治中期頃のようす。田んぼの中の小川という感じ。もう少し上流になると、畑が中心になります。

「歴史的農業環境閲覧システム」より。ちょうどこのあたりの明治中期頃のようす。田んぼの中の小川という感じ。もう少し上流になると、畑が中心になります。

「同」。現在の豊島区駒込と北区中里付近。上野台地、本郷台地には「畑」、間の谷筋には「畑」と「田んぼ」。真ん中あたりに細い流れが確認できます。旧谷田川が石神井川からの流れだとすると、水量は少なくなってしまい、稲作にはあまり向かないようすです。

「同」。現在の豊島区駒込と北区中里付近。上野台地、本郷台地には「畑」、間の谷筋には「畑」と「田んぼ」。真ん中あたりに細い流れが確認できます。旧谷田川が石神井川からの流れだとすると、水量は少なくなってしまい、稲作にはあまり向かないようすです。 区界の道は、「不忍通り」とは離れて北上します。この先で、「豊島区」との区界が。

区界の道は、「不忍通り」とは離れて北上します。この先で、「豊島区」との区界が。

右が「北区」、左が「文京区」。「谷田川通り」と「不忍通り」の間にある、この細い路地が区界。

右が「北区」、左が「文京区」。「谷田川通り」と「不忍通り」の間にある、この細い路地が区界。 「谷田橋」交差点。

「谷田橋」交差点。 ここは、JR田端駅から下ってくる道との交差点。西が「動坂下交差点」(「不忍通り」)。間違いなく、旧「谷田川」の川筋であった。谷の、いちばん底のところを流れていた。

ここは、JR田端駅から下ってくる道との交差点。西が「動坂下交差点」(「不忍通り」)。間違いなく、旧「谷田川」の川筋であった。谷の、いちばん底のところを流れていた。 谷田橋付近から西を望む。動坂を上った右側に「都立駒込病院」がある。

谷田橋付近から西を望む。動坂を上った右側に「都立駒込病院」がある。 交差点にあるビルを回り込むと、そこが今度は「北区」と「文京区」の区界の道でした。右が「文京区」、左が「北区」。

交差点にあるビルを回り込むと、そこが今度は「北区」と「文京区」の区界の道でした。右が「文京区」、左が「北区」。 反対方向。右が「北区」、左が「文京区」。「不忍通り」から一本入った小道が区界として続きます。

反対方向。右が「北区」、左が「文京区」。「不忍通り」から一本入った小道が区界として続きます。 「谷田川通り」から直角に入った小道が区界。右が「北区」、左が「文京区」。

「谷田川通り」から直角に入った小道が区界。右が「北区」、左が「文京区」。  自転車がやっとすれ違えるようなところも。

自転車がやっとすれ違えるようなところも。 田端駅からの道を越えても、細い路地が続きます。文京区側は、「不忍通り」に挟まれた狭い区域。右が「北区」。

田端駅からの道を越えても、細い路地が続きます。文京区側は、「不忍通り」に挟まれた狭い区域。右が「北区」。 「不忍通り」。少し上り坂になっています。

「不忍通り」。少し上り坂になっています。 区界の道は「不忍通り」からは一段、低くなっています。

区界の道は「不忍通り」からは一段、低くなっています。 北区側の奥の方も高くなっています。このあたり一帯が上野台地(田端駅方向)と本郷台地に挟まれた谷の部分だという感じがします。

北区側の奥の方も高くなっています。このあたり一帯が上野台地(田端駅方向)と本郷台地に挟まれた谷の部分だという感じがします。  「今昔マップ」。明治末頃のようす。下の赤丸が現在地。上の赤丸が「田端駅」。

「今昔マップ」。明治末頃のようす。下の赤丸が現在地。上の赤丸が「田端駅」。 同。現在のようす。青い線が「田端駅」からの通りと「不忍通り」。

同。現在のようす。青い線が「田端駅」からの通りと「不忍通り」。 右が「北区」、左が「文京区」。かなり長く続きます。かつての水路跡? それにしては、本郷台地側に寄りすぎているような感じ。標高ではこの辺一帯は周囲に比べて低くなってはいます。

右が「北区」、左が「文京区」。かなり長く続きます。かつての水路跡? それにしては、本郷台地側に寄りすぎているような感じ。標高ではこの辺一帯は周囲に比べて低くなってはいます。 「歴史的農業環境閲覧システム」より。ちょうどこのあたりの明治中期頃のようす。田んぼの中の小川という感じ。もう少し上流になると、畑が中心になります。

「歴史的農業環境閲覧システム」より。ちょうどこのあたりの明治中期頃のようす。田んぼの中の小川という感じ。もう少し上流になると、畑が中心になります。

「同」。現在の豊島区駒込と北区中里付近。上野台地、本郷台地には「畑」、間の谷筋には「畑」と「田んぼ」。真ん中あたりに細い流れが確認できます。旧谷田川が石神井川からの流れだとすると、水量は少なくなってしまい、稲作にはあまり向かないようすです。

「同」。現在の豊島区駒込と北区中里付近。上野台地、本郷台地には「畑」、間の谷筋には「畑」と「田んぼ」。真ん中あたりに細い流れが確認できます。旧谷田川が石神井川からの流れだとすると、水量は少なくなってしまい、稲作にはあまり向かないようすです。 区界の道は、「不忍通り」とは離れて北上します。この先で、「豊島区」との区界が。

区界の道は、「不忍通り」とは離れて北上します。この先で、「豊島区」との区界が。

日暮里駅から西に向かうと、階段・「夕焼けだんだん」にぶつかります。その下が「谷中ぎんざ」(商店街)。夕方、この階段に座って、谷中銀座方向を見ると綺麗な夕焼けが見えることから、一般公募で選ばれた名称だそうです。

日暮里駅から西に向かうと、階段・「夕焼けだんだん」にぶつかります。その下が「谷中ぎんざ」(商店街)。夕方、この階段に座って、谷中銀座方向を見ると綺麗な夕焼けが見えることから、一般公募で選ばれた名称だそうです。 狭い道路の両側に小さなお店が並んでいます。観光客目当てのお店が多い感じ。

狭い道路の両側に小さなお店が並んでいます。観光客目当てのお店が多い感じ。 北区と文京区の区界が商店街の一角に。手前が、荒川区、向こう側が台東区。上野の山から続く台地のへりにあたり、西にある本郷台地との間にはさまれた地域。この先に「谷田川」が流れていました。

北区と文京区の区界が商店街の一角に。手前が、荒川区、向こう側が台東区。上野の山から続く台地のへりにあたり、西にある本郷台地との間にはさまれた地域。この先に「谷田川」が流れていました。 「谷中ぎんざ」の突き当たりが旧谷田川沿いの「よみせ通り」。右が台東区、左が文京区。谷田川(跡)が区界になっています。

「谷中ぎんざ」の突き当たりが旧谷田川沿いの「よみせ通り」。右が台東区、左が文京区。谷田川(跡)が区界になっています。 前回の「枇杷橋」から北のところ。商店街が続きます。右が台東区、左が文京区。

前回の「枇杷橋」から北のところ。商店街が続きます。右が台東区、左が文京区。 向かいのお店の店先に「落語寄席」のお知らせが。

向かいのお店の店先に「落語寄席」のお知らせが。

にも紹介されています。

にも紹介されています。 両側に商店が建ち並んでいるというわけではありません。

両側に商店が建ち並んでいるというわけではありません。 所々少し道がカーブしていて、かつての水路を想像させます。

所々少し道がカーブしていて、かつての水路を想像させます。 「戸野廣浩司記念劇場」。

「戸野廣浩司記念劇場」。 正式HPより。

正式HPより。 えらく熱いテンションです。第3回目を迎えるとか。熱い思いが伝わってきそうです。

えらく熱いテンションです。第3回目を迎えるとか。熱い思いが伝わってきそうです。 こんなポスターも。「若姫劇団」。「地域密着型大衆演劇」とありました。

こんなポスターも。「若姫劇団」。「地域密着型大衆演劇」とありました。  「道灌山通り」を渡ったところから来た道を望む。

「道灌山通り」を渡ったところから来た道を望む。 「今昔マップ」より明治末頃。大きい○が道灌山。現在、開成中高がある高台。小さな○が後の「西日暮里駅」。「道灌山通り」は高さ20㍍以上あった道灌山を東西に切り開いた。赤点が撮影地点。斜めの青線が「道灌山通り」、西北にカーブしている道が「不忍通り」(すべて後のもの)。上野から田端へと続く台地の一番狭まったところにあたる。標高は、撮影地点が6㍍、「道灌山通り」の切り通し付近で9㍍。西南の本郷台地の最高地点は、「吉祥寺」付近で23㍍。

「今昔マップ」より明治末頃。大きい○が道灌山。現在、開成中高がある高台。小さな○が後の「西日暮里駅」。「道灌山通り」は高さ20㍍以上あった道灌山を東西に切り開いた。赤点が撮影地点。斜めの青線が「道灌山通り」、西北にカーブしている道が「不忍通り」(すべて後のもの)。上野から田端へと続く台地の一番狭まったところにあたる。標高は、撮影地点が6㍍、「道灌山通り」の切り通し付近で9㍍。西南の本郷台地の最高地点は、「吉祥寺」付近で23㍍。 通りを渡ると、商店は少なくなります。大きなマンション工事。来た道を振り返る。この道もやはり「谷田川」跡。左が台東区、右が文京区。しかし、左手前の住居表示は「荒川区」。「台東区」が剣の切っ先のように、「道灌山通り」を越えて入り込んでいます。

通りを渡ると、商店は少なくなります。大きなマンション工事。来た道を振り返る。この道もやはり「谷田川」跡。左が台東区、右が文京区。しかし、左手前の住居表示は「荒川区」。「台東区」が剣の切っ先のように、「道灌山通り」を越えて入り込んでいます。 間違いなさそう。「谷田川通り」と標識に。この先には「矢田橋」が。このおうちの住所は「荒川区」。

間違いなさそう。「谷田川通り」と標識に。この先には「矢田橋」が。このおうちの住所は「荒川区」。 「谷田川通り」がそのまま区界というわけではなく、ちょっと道からはずれてカーブして細い路地へ。右が「荒川区」、左が「文京区」。

「谷田川通り」がそのまま区界というわけではなく、ちょっと道からはずれてカーブして細い路地へ。右が「荒川区」、左が「文京区」。 この狭い路地は右に曲がって元の広い道へ戻る。左が「文京区」、右が「荒川区」。

この狭い路地は右に曲がって元の広い道へ戻る。左が「文京区」、右が「荒川区」。 左手前の家は「文京区」、向こう側は「荒川区」。

左手前の家は「文京区」、向こう側は「荒川区」。 正面のお店と数軒が「文京区」に属しています。裏手は、「荒川区」、北隣は、「北区」。???

正面のお店と数軒が「文京区」に属しています。裏手は、「荒川区」、北隣は、「北区」。???

「池之端児童公園」。かつての都電の停留所跡。

「池之端児童公園」。かつての都電の停留所跡。 「解説板」。

「解説板」。 「今昔マップ」より。↓が、かつての停留所。都電(市電)は道なりに右にカーブし、「不忍池」の縁を通って「上野広小路」方向に進んでいきました。中央が「不忍池」。

「今昔マップ」より。↓が、かつての停留所。都電(市電)は道なりに右にカーブし、「不忍池」の縁を通って「上野広小路」方向に進んでいきました。中央が「不忍池」。 「上野動物園」の池之端口入場門。「不忍通り」沿い。

「上野動物園」の池之端口入場門。「不忍通り」沿い。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)「藍染川」の一部が、「不忍池」には流れ込まず、西側、そして南側を流れ、広小路付近に向かうようすが分かります。(まだ鉄道が上野に開通していない頃)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)「藍染川」の一部が、「不忍池」には流れ込まず、西側、そして南側を流れ、広小路付近に向かうようすが分かります。(まだ鉄道が上野に開通していない頃) 拡大図。池の中央に「弁天島」がすでにあります。現在、ここにユニークな石碑が多いことで知られています。

拡大図。池の中央に「弁天島」がすでにあります。現在、ここにユニークな石碑が多いことで知られています。 同。

同。 上野の山では、「博覧会」がたびたび行われていました。

上野の山では、「博覧会」がたびたび行われていました。 「案内図」。上が広小路方向。

「案内図」。上が広小路方向。 広々とした池。ボート場になっています。1931(昭和6)年に、現在まで続く貸しボートの営業が開始されました。

広々とした池。ボート場になっています。1931(昭和6)年に、現在まで続く貸しボートの営業が開始されました。 カップルで乗ると、別れることになるとか、いや、この池じゃなかったでしたか?

カップルで乗ると、別れることになるとか、いや、この池じゃなかったでしたか? 蓮の池。蓮の花が咲いていました。

蓮の池。蓮の花が咲いていました。 びっしりと蓮の花が。

びっしりと蓮の花が。 池畔にある「駅伝の碑」(2002年 財団法人日本陸上競技連盟)。博覧会開催の時に始まったそうです。スタートは京都・三条大橋。ゴールが博覧会正面。3日間に及ぶ長丁場の駅伝。

池畔にある「駅伝の碑」(2002年 財団法人日本陸上競技連盟)。博覧会開催の時に始まったそうです。スタートは京都・三条大橋。ゴールが博覧会正面。3日間に及ぶ長丁場の駅伝。

その中で、江戸末期の絵図をお借りしました。(右が北)

その中で、江戸末期の絵図をお借りしました。(右が北) (「homepage2.nifty.com/keibastamp/newpage125.html」)には、不忍池競馬場のことが貴重な写真・絵はがきなどで実に詳しく紹介されています。その中から、1枚お借りしました。

(「homepage2.nifty.com/keibastamp/newpage125.html」)には、不忍池競馬場のことが貴重な写真・絵はがきなどで実に詳しく紹介されています。その中から、1枚お借りしました。 「第100回天皇賞競走記念切手発行記念台紙:浮世絵 武蔵府中郵便局作成」(平成元.10.29)

「第100回天皇賞競走記念切手発行記念台紙:浮世絵 武蔵府中郵便局作成」(平成元.10.29) このカーブ。

このカーブ。 この辺りは、直線コース? 競馬場時代のコーナーのままの道? 何だかそう想像するだけで、楽しくなります。

この辺りは、直線コース? 競馬場時代のコーナーのままの道? 何だかそう想像するだけで、楽しくなります。 「上野公園」下。秋葉原方向を望む。

「上野公園」下。秋葉原方向を望む。

この坂を登り切った左側に「大名時計博物館」があります。

この坂を登り切った左側に「大名時計博物館」があります。

西側(「不忍通り」方向)を望む。

西側(「不忍通り」方向)を望む。 三浦坂への道沿いのお店。「無遊舎 音羽屋」。ネコにちなんだ創作陶芸作品などが展示、販売されています。

三浦坂への道沿いのお店。「無遊舎 音羽屋」。ネコにちなんだ創作陶芸作品などが展示、販売されています。 道の東側から奥の方まで古くからのお寺さんがたくさん集まっています。

道の東側から奥の方まで古くからのお寺さんがたくさん集まっています。 来た道を振り返る。右が台東区、左が文京区。

来た道を振り返る。右が台東区、左が文京区。 「不忍通り」と「言問通り」との交差点(千代田線「根津」駅)付近から西(「弥生坂」方向)を望む。奥の方に東大の農学部・工学部などのキャンパスがある。

「不忍通り」と「言問通り」との交差点(千代田線「根津」駅)付近から西(「弥生坂」方向)を望む。奥の方に東大の農学部・工学部などのキャンパスがある。 「言問通り」を渡って南に進む。心なしか道が細くなっています。右が文京区、左が台東区。

「言問通り」を渡って南に進む。心なしか道が細くなっています。右が文京区、左が台東区。 さらに進むと、なんとこんな路地裏の道になってしまいました。これが区界になっています。

さらに進むと、なんとこんな路地裏の道になってしまいました。これが区界になっています。 住居表示は、「台東区池之端」。

住居表示は、「台東区池之端」。 交差する広い道から区界をのぞき込む。

交差する広い道から区界をのぞき込む。 前を撮ったり、振り返って撮ったりしているうちに、どっちが台東区でどっちが文京区か分からなくなった!

前を撮ったり、振り返って撮ったりしているうちに、どっちが台東区でどっちが文京区か分からなくなった! 左右に横切っている道が区界。向こうが文京区、手前が、台東区。

左右に横切っている道が区界。向こうが文京区、手前が、台東区。 かなり長く続く細い一本道。これが「藍染川」跡? 下水道がこの下を流れてはいるようです。

かなり長く続く細い一本道。これが「藍染川」跡? 下水道がこの下を流れてはいるようです。 地元ではない人間が通ると、少し気後れがします。他人様の家の軒先を歩くのですから。誰ともすれ違わなくてよかった!

地元ではない人間が通ると、少し気後れがします。他人様の家の軒先を歩くのですから。誰ともすれ違わなくてよかった! やっと広い道にぶつかりました。振り返って望む。右が台東区、左が文京区。

やっと広い道にぶつかりました。振り返って望む。右が台東区、左が文京区。 この細い路地が文京区関口1丁目と新宿区水道町の区界。右が文京区、左が新宿区。「新目白通り」から少し入ったところ。直線の反対側・神田川には「古川橋」があります。

この細い路地が文京区関口1丁目と新宿区水道町の区界。右が文京区、左が新宿区。「新目白通り」から少し入ったところ。直線の反対側・神田川には「古川橋」があります。 印刷会社の路地。区界の、すれ違うこともできないような細い道が一直線に「商店街」の先まで続きます。右が文京区、左が新宿区。

印刷会社の路地。区界の、すれ違うこともできないような細い道が一直線に「商店街」の先まで続きます。右が文京区、左が新宿区。 「不忍池」の西、「不忍通り」沿いの高層建築が見え始めました。

「不忍池」の西、「不忍通り」沿いの高層建築が見え始めました。

文京区側にはこうした細い路地があります。隅田川以東の雰囲気。まさに下町です。その先は、「不忍通り」。

文京区側にはこうした細い路地があります。隅田川以東の雰囲気。まさに下町です。その先は、「不忍通り」。 振り返ってみたところ。右が台東区、左が文京区。

振り返ってみたところ。右が台東区、左が文京区。 この道をタクシーなどが通ります。さすがに一方通行ですが。

この道をタクシーなどが通ります。さすがに一方通行ですが。 しばらく進むと、広い通りになりました。区界も分かりやすく。それでも、カーブが昔の川の流れを。

しばらく進むと、広い通りになりました。区界も分かりやすく。それでも、カーブが昔の川の流れを。 「藍染川」の流路跡?拡幅したようです。

「藍染川」の流路跡?拡幅したようです。 「旧根津藍染町」という標識。

「旧根津藍染町」という標識。 「木曜手帖」。さりげなく置かれてありました。

「木曜手帖」。さりげなく置かれてありました。

「鷹匠(たかじょう)」。

「鷹匠(たかじょう)」。 「茶室」。

「茶室」。 「汐花 SEKKA ・BORDERLESS SPACE」。

「汐花 SEKKA ・BORDERLESS SPACE」。

1880年(明治13年)頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

1880年(明治13年)頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より) 上の拡大図(現「よみせ通り」付近)。

上の拡大図(現「よみせ通り」付近)。

「歴史的農業環境閲覧システム」より。明治中期のようす。赤丸が「飛鳥山」、その西側の、水色の線が「谷田川(藍染川)」の流路。上方が「石神井川」。明らかに分流した流れであることが分かります。中・下流は周りは水田でその中を用水路のような細い流れですが、くねりながら南に流れていきます。駒込の北西・染井は地図のもっと左下になります。

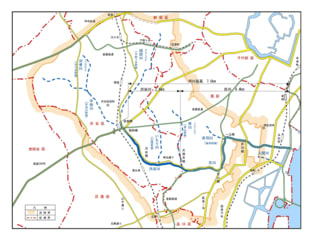

「歴史的農業環境閲覧システム」より。明治中期のようす。赤丸が「飛鳥山」、その西側の、水色の線が「谷田川(藍染川)」の流路。上方が「石神井川」。明らかに分流した流れであることが分かります。中・下流は周りは水田でその中を用水路のような細い流れですが、くねりながら南に流れていきます。駒込の北西・染井は地図のもっと左下になります。 「今昔マップ」より。明治末期から大正にかけてのもの。緑色の部分が低地(谷)、赤い部分が高地(丘)。中央の蛇行している部分が藍染川(支流を含む)が流れていた谷の部分。右の赤い部分が上野(忍ヶ丘)から飛鳥山の台地。左の赤い部分が本郷台地。上流から王子付近まで続く石神井川の谷底低地が、飛鳥山の手前で南へ向きを変え、本郷台と上野台の間の底低地へと地形的に連続していることが分かります。

「今昔マップ」より。明治末期から大正にかけてのもの。緑色の部分が低地(谷)、赤い部分が高地(丘)。中央の蛇行している部分が藍染川(支流を含む)が流れていた谷の部分。右の赤い部分が上野(忍ヶ丘)から飛鳥山の台地。左の赤い部分が本郷台地。上流から王子付近まで続く石神井川の谷底低地が、飛鳥山の手前で南へ向きを変え、本郷台と上野台の間の底低地へと地形的に連続していることが分かります。 同じく「今昔マップ」より現代のようす。現在の上野広小路付近で東側の低地と合流しています。真ん中下の池が「不忍池」。

同じく「今昔マップ」より現代のようす。現在の上野広小路付近で東側の低地と合流しています。真ん中下の池が「不忍池」。 「よみせ通り」。商店街が続きます。上流方向を望む。かつては、川に沿って夜店が並んだのか?

「よみせ通り」。商店街が続きます。上流方向を望む。かつては、川に沿って夜店が並んだのか? ガラス細工のお店。

ガラス細工のお店。 「笑吉」。指人形のお店。公演も見せてくれる。時間があったら立ち寄りたかったが。そこで紹介。

「笑吉」。指人形のお店。公演も見せてくれる。時間があったら立ち寄りたかったが。そこで紹介。

さんより。)

さんより。) さんでも紹介しています。

さんでも紹介しています。 南(下流)を望む。

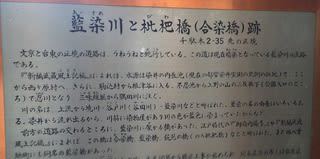

南(下流)を望む。 交差点にある説明板。「枇杷橋跡」。「合(藍)染橋」とも。

交差点にある説明板。「枇杷橋跡」。「合(藍)染橋」とも。 角にあるお蕎麦屋さん「大島屋」。風情のある建物です。

角にあるお蕎麦屋さん「大島屋」。風情のある建物です。 交差点(枇杷橋跡付近)から東を望む。緩やかな坂道(三崎坂)になって上っていきます。

交差点(枇杷橋跡付近)から東を望む。緩やかな坂道(三崎坂)になって上っていきます。 西側(文京区側)を望む。「不忍通り」をはさんでやはり坂道(団子坂)になっています。(「不忍通り」は、本郷台地のへりを進む。そのためこの先北方で大きく西に曲がる。)東西に広い幅になっている谷筋を流れていたことが分かります。

西側(文京区側)を望む。「不忍通り」をはさんでやはり坂道(団子坂)になっています。(「不忍通り」は、本郷台地のへりを進む。そのためこの先北方で大きく西に曲がる。)東西に広い幅になっている谷筋を流れていたことが分かります。 先ほどの商店街の通りとはうって変わって細い曲がりくねった道が住宅街の中を南に向かっています。右が文京区、左が台東区。

先ほどの商店街の通りとはうって変わって細い曲がりくねった道が住宅街の中を南に向かっています。右が文京区、左が台東区。 かつての流路を彷彿とさせるような通り。

かつての流路を彷彿とさせるような通り。

鏡山部屋付近の流れ。

鏡山部屋付近の流れ。 「江戸川区文化センター」付近。こんもりとした木々に覆われた公園。

「江戸川区文化センター」付近。こんもりとした木々に覆われた公園。 「平和橋通り」をはさんでまだまだ南西に延びていく。

「平和橋通り」をはさんでまだまだ南西に延びていく。 菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちている(「新中川」からのもの)。

菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちている(「新中川」からのもの)。 この親水公園の中頃には「森林公園」と名付けられた場所あり(「森林」とは言いがたいですが)。憩いの場所になっています。

この親水公園の中頃には「森林公園」と名付けられた場所あり(「森林」とは言いがたいですが)。憩いの場所になっています。 木製の橋が随所に。

木製の橋が随所に。 案内図。

案内図。 明治中期のようす。赤い線は北からの流れ、青い線は東からの流れ。青い線は細く、赤い線が本流のような感じです。

明治中期のようす。赤い線は北からの流れ、青い線は東からの流れ。青い線は細く、赤い線が本流のような感じです。 この道は、かつての水路跡。

この道は、かつての水路跡。 ほぼ直線。街路樹がめやすになっています。

ほぼ直線。街路樹がめやすになっています。 東北方向。

東北方向。 沿道に樹木を植えるのもそうした水路跡を示しているのでしょうか?

沿道に樹木を植えるのもそうした水路跡を示しているのでしょうか? 茶色の線。

茶色の線。

青い線が「新中川」、黒い線が「環七」。

青い線が「新中川」、黒い線が「環七」。 「東井堀」からの分岐点。「西小岩親水緑道」と命名されています。「新中川」までほぼ直線の静かな遊歩道。水の流れと緑が豊か。

「東井堀」からの分岐点。「西小岩親水緑道」と命名されています。「新中川」までほぼ直線の静かな遊歩道。水の流れと緑が豊か。 「蔵前橋通り」を渡ったところ。

「蔵前橋通り」を渡ったところ。 所々にモニュメント(ブロンズ製)。

所々にモニュメント(ブロンズ製)。 仮橋から工事中の「上一色中橋」を望む。鉄橋はJR総武線。

仮橋から工事中の「上一色中橋」を望む。鉄橋はJR総武線。 ガードをくぐった先。境川に続く水路跡?がくねりながら南西に進む。ただし、カーブのしかたはそれらしいが、道幅が広すぎるのが気になる。もっと細いはずだが・・・。

ガードをくぐった先。境川に続く水路跡?がくねりながら南西に進む。ただし、カーブのしかたはそれらしいが、道幅が広すぎるのが気になる。もっと細いはずだが・・・。 このカーブは水路跡としては、魅力的。

このカーブは水路跡としては、魅力的。 「環七」をくぐる。

「環七」をくぐる。 このあたりは、道路が江戸川区と葛飾区の区界。右が葛飾区、左が江戸川区。

このあたりは、道路が江戸川区と葛飾区の区界。右が葛飾区、左が江戸川区。 振り返ると、右が江戸川区、左が葛飾区。

振り返ると、右が江戸川区、左が葛飾区。 「境川」にちなんだ「さかい湯」。

「境川」にちなんだ「さかい湯」。 右が葛飾区、左が江戸川区。葛飾区側は道路、江戸川区側は整備された緑道が続く。江戸川区の公園事業なのでしょう。

右が葛飾区、左が江戸川区。葛飾区側は道路、江戸川区側は整備された緑道が続く。江戸川区の公園事業なのでしょう。 水量も豊富。せせらぎ公園。自然豊かな散歩道、水遊び。

水量も豊富。せせらぎ公園。自然豊かな散歩道、水遊び。 橋の名もたくさん残されている。「鍵屋橋」。曰くは?

橋の名もたくさん残されている。「鍵屋橋」。曰くは? これから本格的な水の季節。清掃整備が進んでいました。

これから本格的な水の季節。清掃整備が進んでいました。 「鏡山部屋」。

「鏡山部屋」。 (「YOUTUBE」より)

(「YOUTUBE」より) (同)

(同) (同)。右が「柏戸」、左が「大鵬」。

(同)。右が「柏戸」、左が「大鵬」。

「明治通り」方向。左の角が「日清食品」ビル。

「明治通り」方向。左の角が「日清食品」ビル。 道の途中にあった「新宿眼科画廊」きらびやかな布製の作品が回っていましたが。ネーミングがおもしろい。

道の途中にあった「新宿眼科画廊」きらびやかな布製の作品が回っていましたが。ネーミングがおもしろい。 「四季の道」入り口付近から来た道を振り返る。「新宿ゴールデン街」の北。一段と賑やかな通りになります。

「四季の道」入り口付近から来た道を振り返る。「新宿ゴールデン街」の北。一段と賑やかな通りになります。 「蟹川」跡。その後、都電が通っていました。

「蟹川」跡。その後、都電が通っていました。 左が「四季の道」かつて都電線路跡、右が「蟹川」流路の跡。

左が「四季の道」かつて都電線路跡、右が「蟹川」流路の跡。 「新宿遊歩道公園 四季の路」。

「新宿遊歩道公園 四季の路」。 かつてのようす(HPより)。新宿駅方向を望む。

かつてのようす(HPより)。新宿駅方向を望む。 店舗の裏手を進む。かつては専用軌道でした。

店舗の裏手を進む。かつては専用軌道でした。

1960年代後半のようす。赤い線が現在の遊歩道。赤丸が「新田裏」地域。青い線が「蟹川」跡らしき道。○(明治通りと都電通りに挟まれた地域)にあるのが、旧「新宿区立四谷小学校」。戦後しばらく使われていましたが、1995(平成7)年に閉校。その跡地は、2008年から大手芸能プロダクション・吉本興業「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」のオフィスとして使われています。すぐ南に隣接する神社が「花園神社」。

1960年代後半のようす。赤い線が現在の遊歩道。赤丸が「新田裏」地域。青い線が「蟹川」跡らしき道。○(明治通りと都電通りに挟まれた地域)にあるのが、旧「新宿区立四谷小学校」。戦後しばらく使われていましたが、1995(平成7)年に閉校。その跡地は、2008年から大手芸能プロダクション・吉本興業「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」のオフィスとして使われています。すぐ南に隣接する神社が「花園神社」。 案内図。

案内図。 いよいよ歌舞伎町の繁華街に。

いよいよ歌舞伎町の繁華街に。 何だかかつての川の流れを想像できそうな道筋。

何だかかつての川の流れを想像できそうな道筋。 ここも、川筋らしい曲がり方の道路。

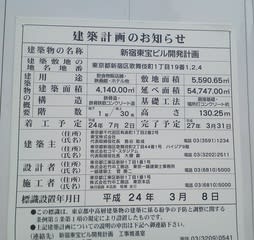

ここも、川筋らしい曲がり方の道路。 「コマ劇場」跡の再開発計画。着々と工事が進んでいます。花道通り(旧「蟹川」水路)の南に面しています。

「コマ劇場」跡の再開発計画。着々と工事が進んでいます。花道通り(旧「蟹川」水路)の南に面しています。 右手奥が「大久保病院」。

右手奥が「大久保病院」。 水源の一つに想定される「大久保病院」。豪華な建物です。

水源の一つに想定される「大久保病院」。豪華な建物です。 そこから歩いて来た道(「蟹川」跡を振り返る)。

そこから歩いて来た道(「蟹川」跡を振り返る)。 遠くに西武新宿駅が見えます。

遠くに西武新宿駅が見えます。 この先の駅舎下あたり(歩道との際)が水源地?

この先の駅舎下あたり(歩道との際)が水源地? その足下の歩道には四方の地名のはめ込みが。同じ方向にある地名、取り合わせがおもしろい。沼津と沖縄、富士山と熊本・・・。それに東西南北の方向は合っているが、指す方向が微妙にアトランダム。

その足下の歩道には四方の地名のはめ込みが。同じ方向にある地名、取り合わせがおもしろい。沼津と沖縄、富士山と熊本・・・。それに東西南北の方向は合っているが、指す方向が微妙にアトランダム。

大久保通りは見上げるほどの高さ。

大久保通りは見上げるほどの高さ。 「椎の木坂」の最下部から西側を望む。右に見えるのが、「大久保通り」の壁面。

「椎の木坂」の最下部から西側を望む。右に見えるのが、「大久保通り」の壁面。 しばらく行くと、緩やかに左にカーブしながら上がっていく道に。「蟹川」の跡とは限りませんが、何となく・・・。そう思いたい(笑い)。実は、前回の時、この辺から怪しくなってきて、後日改めて出直して探索しました。梅雨空のもと。・・・

しばらく行くと、緩やかに左にカーブしながら上がっていく道に。「蟹川」の跡とは限りませんが、何となく・・・。そう思いたい(笑い)。実は、前回の時、この辺から怪しくなってきて、後日改めて出直して探索しました。梅雨空のもと。・・・ 前方左を曲がると、「職安通り」(「抜弁天通り」)。こころなしか道はゆっくりと上がっています。

前方左を曲がると、「職安通り」(「抜弁天通り」)。こころなしか道はゆっくりと上がっています。 前方が「職安通り」。ただし、この道は旧道とも考えられます。

前方が「職安通り」。ただし、この道は旧道とも考えられます。 途中、見かけた居酒屋(風)のお店「砂場」。このあたりは、さびれたような商店や商売をやめたような家(失礼!)がいくつか並んでいます。昔ながらの街並み。

途中、見かけた居酒屋(風)のお店「砂場」。このあたりは、さびれたような商店や商売をやめたような家(失礼!)がいくつか並んでいます。昔ながらの街並み。 左の道をまっすぐそのまま通りを渡っていくと、「新宿文化センター」の前に出ます。

左の道をまっすぐそのまま通りを渡っていくと、「新宿文化センター」の前に出ます。 この道も同じです。

この道も同じです。 「職安通り」(「抜弁天通り」)。前方○のところがこのあたりでは一番低くなっているところ。その付近を「蟹川」は右から左に流れていたと思われます。この通りの下には都営大江戸線が通っています。拡張工事などもまだ行われています。手前が「東新宿」駅方向、先が「若松河田」駅方向。

「職安通り」(「抜弁天通り」)。前方○のところがこのあたりでは一番低くなっているところ。その付近を「蟹川」は右から左に流れていたと思われます。この通りの下には都営大江戸線が通っています。拡張工事などもまだ行われています。手前が「東新宿」駅方向、先が「若松河田」駅方向。 ○のあたりから新宿文化センター方向を望む。

○のあたりから新宿文化センター方向を望む。 正面が「天神小」右が「文化センター」。

正面が「天神小」右が「文化センター」。 「天神小」前から。左が下から上がって来た道。ここで、合流します。右がかつての都電通り。そのまま道は下がっていって、「抜弁天通り」に。

「天神小」前から。左が下から上がって来た道。ここで、合流します。右がかつての都電通り。そのまま道は下がっていって、「抜弁天通り」に。 「抜弁天通り」から文化センター方向を望む。かつての都電線路跡の道。このあたりは、専用軌道でした。緩やかな上り。

「抜弁天通り」から文化センター方向を望む。かつての都電線路跡の道。このあたりは、専用軌道でした。緩やかな上り。 「新宿文化センター」。かつて、都電全盛期には大きな車庫でした。

「新宿文化センター」。かつて、都電全盛期には大きな車庫でした。 「文化センター」前の道路(「蟹川」の水路が路面電車の軌道になり、今は道路になっている、ということになります。)

「文化センター」前の道路(「蟹川」の水路が路面電車の軌道になり、今は道路になっている、ということになります。) 「新宿イーストサイドスクエア」。この敷地内をかつてはながれていたのではないか?

「新宿イーストサイドスクエア」。この敷地内をかつてはながれていたのではないか? 広大な敷地に大きなビル。「日本テレビゴルフガーデン」跡地を再開発し、昨年完成した。料理店などさまざまなテナントも入っているオフィスビル。知らなかった!

広大な敷地に大きなビル。「日本テレビゴルフガーデン」跡地を再開発し、昨年完成した。料理店などさまざまなテナントも入っているオフィスビル。知らなかった!

しばらく周囲は都営住宅などがある静かなところを西に進みます。

しばらく周囲は都営住宅などがある静かなところを西に進みます。 「新田裏」と屋号に入っている店を発見。←に注目。

「新田裏」と屋号に入っている店を発見。←に注目。 下の○には「新田裏」とある。上の大きな○は、現・戸山公園。

下の○には「新田裏」とある。上の大きな○は、現・戸山公園。 「日清食品」。明治通りとの交差点。この裏手一帯が「新田裏」と称されていました。

「日清食品」。明治通りとの交差点。この裏手一帯が「新田裏」と称されていました。

早稲田通りから北東方向の路地。このあたりは水路らしき跡は不明。ただ、北にあった建物は道路から下の方にあり、かなり大きな窪地になっていたことが分かります。

早稲田通りから北東方向の路地。このあたりは水路らしき跡は不明。ただ、北にあった建物は道路から下の方にあり、かなり大きな窪地になっていたことが分かります。 右の建物(早稲田大学研究開発センター)は、一階が地下式。このあたりは、「鶴巻町」。支流との合流地点のようにも。

右の建物(早稲田大学研究開発センター)は、一階が地下式。このあたりは、「鶴巻町」。支流との合流地点のようにも。 早稲田中、高校舎。正面が渡り廊下。あの下に「蟹川」の流れがあった?

早稲田中、高校舎。正面が渡り廊下。あの下に「蟹川」の流れがあった? 早稲田通り。「高田馬場」駅方向から「穴八幡」方向を望む。右手が「穴八幡」境内。緩やかに東に道が下っています。その辺りが、「蟹川」の流れ跡(右手から左手奥へ流れていました)。右手奥の方が早大文学部、さらに「戸山公園」。緩やかな上り。

早稲田通り。「高田馬場」駅方向から「穴八幡」方向を望む。右手が「穴八幡」境内。緩やかに東に道が下っています。その辺りが、「蟹川」の流れ跡(右手から左手奥へ流れていました)。右手奥の方が早大文学部、さらに「戸山公園」。緩やかな上り。  運動広場。

運動広場。 せせらぎを模したもの。この公園の周囲はけっこう起伏のある一帯。東も西も高台になっています。ただし、この場所は西北の高台に属し、「蟹川」跡ではないようです。もっと南側がぐっと低くなっています。

せせらぎを模したもの。この公園の周囲はけっこう起伏のある一帯。東も西も高台になっています。ただし、この場所は西北の高台に属し、「蟹川」跡ではないようです。もっと南側がぐっと低くなっています。 東側の高台。その奥の高台には、国際医療研究センターなどの大がかりな研究施設や「戸山ハイツ」などの集合住宅が建ち並んでいます。「蟹川」は東南、西北の高台に囲まれた谷底を北東に進んでいました。

東側の高台。その奥の高台には、国際医療研究センターなどの大がかりな研究施設や「戸山ハイツ」などの集合住宅が建ち並んでいます。「蟹川」は東南、西北の高台に囲まれた谷底を北東に進んでいました。 高層の都営住宅西側の崖。住宅側の3階ほど地面が低い。

高層の都営住宅西側の崖。住宅側の3階ほど地面が低い。 1920年頃の地図。赤い斜線部が高台、水色の部分が谷底(湿地帯・荒れ地)。なお、ピンク色のところに比べて、薄い緑色の地域の方は、海抜が低い。

1920年頃の地図。赤い斜線部が高台、水色の部分が谷底(湿地帯・荒れ地)。なお、ピンク色のところに比べて、薄い緑色の地域の方は、海抜が低い。 「大久保通り」から北東を望む。高台になっています。

「大久保通り」から北東を望む。高台になっています。  1階が商店になっていますが、人通りはまばら。

1階が商店になっていますが、人通りはまばら。 ●が「箱根山」の位置。

●が「箱根山」の位置。 箱根山の登山口。

箱根山の登山口。 標高44.6㍍。山手線内で一番高い人工の山(だと思いました)。

標高44.6㍍。山手線内で一番高い人工の山(だと思いました)。 けっこう急な登山道。

けっこう急な登山道。 麓から見上げた山頂。

麓から見上げた山頂。 説明板。

説明板。 教会と幼稚園の建物の裏手、基礎部分。石造り。この半地下式の石造りの部分は、陸軍戸山学校将校集会所の跡と言われています。どうしてこの場所だけ壊されずに残り、上に教会が建っているのでしょうか?

教会と幼稚園の建物の裏手、基礎部分。石造り。この半地下式の石造りの部分は、陸軍戸山学校将校集会所の跡と言われています。どうしてこの場所だけ壊されずに残り、上に教会が建っているのでしょうか? 頑丈な造り。

頑丈な造り。 公園内には緑豊かで静かな散歩道があります。

公園内には緑豊かで静かな散歩道があります。 「紫陽花」がところどころに。梅雨時、初夏らしい雰囲気。

「紫陽花」がところどころに。梅雨時、初夏らしい雰囲気。  公園のあちらこちらに運動広場があります。お年寄りがベンチに腰掛けてご歓談中。

公園のあちらこちらに運動広場があります。お年寄りがベンチに腰掛けてご歓談中。 住宅側から見下ろしたところ。かなりの高低差です。

住宅側から見下ろしたところ。かなりの高低差です。 ここも東の高台から西側を見下ろしたところ。

ここも東の高台から西側を見下ろしたところ。 「戸山ハイツ」の案内図。白抜きが公園一帯。周りの高台に囲まれた窪地。かつては大きな池だったようです。その中を(池の中に)「蟹川」は西北に向かって流れていきました。

「戸山ハイツ」の案内図。白抜きが公園一帯。周りの高台に囲まれた窪地。かつては大きな池だったようです。その中を(池の中に)「蟹川」は西北に向かって流れていきました。 「現在地」という表示場所から公園(緑の部分)の中を西北に流れ下ったというわけです。(「大久保通り」に面したところにあった「案内図」。)

「現在地」という表示場所から公園(緑の部分)の中を西北に流れ下ったというわけです。(「大久保通り」に面したところにあった「案内図」。) 緑豊かな公園。都心でこんなところがあったとは驚きです。

緑豊かな公園。都心でこんなところがあったとは驚きです。 「大久保通り」から公園側を見下ろしたもの。かなり下になっています。

「大久保通り」から公園側を見下ろしたもの。かなり下になっています。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)明治10年代前半のころのようす。競馬場がありました。のちに不忍池に移転しいます。中央付近を南から西からきた流れは今度は北に向かって流れていきます。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)明治10年代前半のころのようす。競馬場がありました。のちに不忍池に移転しいます。中央付近を南から西からきた流れは今度は北に向かって流れていきます。

細い道ですが、川筋のように微妙に曲がって西(上流)に向かっていきます。

細い道ですが、川筋のように微妙に曲がって西(上流)に向かっていきます。

狭く曲がる道路の両脇は印刷関係の小さな工場や民家が続きます。「大日本印刷榎町工場」の北西付近。

狭く曲がる道路の両脇は印刷関係の小さな工場や民家が続きます。「大日本印刷榎町工場」の北西付近。 かなり以前に水路としての役割は終えているせいか、道幅が狭くなったり、急角度で曲がったりしていますが、まだまだ痕跡をたどることができます。

かなり以前に水路としての役割は終えているせいか、道幅が狭くなったり、急角度で曲がったりしていますが、まだまだ痕跡をたどることができます。 来た道を振り返る。下流(神田川)方向。

来た道を振り返る。下流(神田川)方向。 「蟹川」は左奥の方へ流れていきました。

「蟹川」は左奥の方へ流れていきました。 都立新宿山吹高校。蟹川は、かつては山吹高校の南をかすめるように上流に向かっていましたが、現在は完全に校地内になっています。

都立新宿山吹高校。蟹川は、かつては山吹高校の南をかすめるように上流に向かっていましたが、現在は完全に校地内になっています。 ちょっと分かりにくいですが、この道路の中央奥(○の部分)が少し低くなっています。ここが「山吹高校」を過ぎた「蟹川」の旧水路だと思われます。

ちょっと分かりにくいですが、この道路の中央奥(○の部分)が少し低くなっています。ここが「山吹高校」を過ぎた「蟹川」の旧水路だと思われます。 「漱石山房通り」。上り坂です。

「漱石山房通り」。上り坂です。 「漱石公園」入口。

「漱石公園」入口。 あっけないこと、おびただしい。

あっけないこと、おびただしい。 「夏目漱石終焉の地」の説明板。周りを民家に囲まれて落ち着いた雰囲気はまるでなし。背後の民家では、色とりどりの洗濯物が満艦飾。写真でカットするのに一苦労。

「夏目漱石終焉の地」の説明板。周りを民家に囲まれて落ち着いた雰囲気はまるでなし。背後の民家では、色とりどりの洗濯物が満艦飾。写真でカットするのに一苦労。 「漱石山房の記憶」と称する説明板。

「漱石山房の記憶」と称する説明板。 「夏目坂」。

「夏目坂」。 上を望む。此の記念碑の前はコンビニ。気づく人もいない(地元ではなじみの深い?坂)。

上を望む。此の記念碑の前はコンビニ。気づく人もいない(地元ではなじみの深い?坂)。 「夏目漱石誕生の地」の記念碑。かなり立派。

「夏目漱石誕生の地」の記念碑。かなり立派。

文京区関口1丁目と新宿区山吹、水道、改代町などとの区界(カギ型になっている南側の部分。)

文京区関口1丁目と新宿区山吹、水道、改代町などとの区界(カギ型になっている南側の部分。) 現在の歌舞伎町付近。二本の水路が確認できます。

現在の歌舞伎町付近。二本の水路が確認できます。 ●が水源付近。○が太宗寺。

●が水源付近。○が太宗寺。  現在の早稲田中、高校付近。右下が現在の戸山公園付近。早稲田中学校・高等学校敷地内の地下を流れているようで、川の部分には地盤を固めるための杭が打てないため、川の上には校舎は設置されなかった、と。その部分は2階・3階部に渡り廊下をつけている、とのこと(現地確認できず)。

現在の早稲田中、高校付近。右下が現在の戸山公園付近。早稲田中学校・高等学校敷地内の地下を流れているようで、川の部分には地盤を固めるための杭が打てないため、川の上には校舎は設置されなかった、と。その部分は2階・3階部に渡り廊下をつけている、とのこと(現地確認できず)。 赤い線が「蟹川」及び支流。上の川は「神田川」。なお、外苑東通り沿い(弁天町)からの流れもあり、早稲田鶴巻町で合流していました。左上(西側)から蟹川に合流する支流がありますが、一部は、現在の文京区(関口1丁目)と新宿区との区界になっていると思われます。

赤い線が「蟹川」及び支流。上の川は「神田川」。なお、外苑東通り沿い(弁天町)からの流れもあり、早稲田鶴巻町で合流していました。左上(西側)から蟹川に合流する支流がありますが、一部は、現在の文京区(関口1丁目)と新宿区との区界になっていると思われます。

神田川。このあたりが蟹川が神田川に流れ入ったあたり?

神田川。このあたりが蟹川が神田川に流れ入ったあたり? 「掃部(かもん)」橋。「古川橋」の上流の橋。

「掃部(かもん)」橋。「古川橋」の上流の橋。 「石切橋」の説明板。「古川橋」の下流の橋。

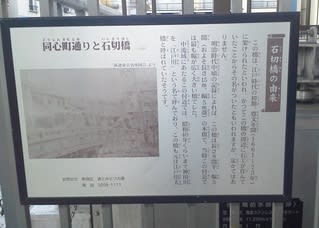

「石切橋」の説明板。「古川橋」の下流の橋。 「古川橋」。

「古川橋」。 右からの道も水路の跡のようだ。奥が文京区。

右からの道も水路の跡のようだ。奥が文京区。 商店街。細長い一方通行の道。買い物客はそこそこ。

商店街。細長い一方通行の道。買い物客はそこそこ。 商店街の一角。「旧小日向町」という案内板。

商店街の一角。「旧小日向町」という案内板。 かつての水路跡(下流方向)。右が新宿区、左が文京区。

かつての水路跡(下流方向)。右が新宿区、左が文京区。 水路跡のような。左上が文京区。このあたり、まだ砂利道があったり、古い家屋もあります。けっこう入り組んだ街並みになっています。

水路跡のような。左上が文京区。このあたり、まだ砂利道があったり、古い家屋もあります。けっこう入り組んだ街並みになっています。 水路跡ははっきりしませんが、急角度で曲がったり、建物の上半分が文京区、下半分が新宿区などというところもあります。

水路跡ははっきりしませんが、急角度で曲がったり、建物の上半分が文京区、下半分が新宿区などというところもあります。 旧水路。左が文京区、右が新宿区。道路管理はどうなっているのでしょうか? 例えば違法駐車の取り締まりなどの場合。

旧水路。左が文京区、右が新宿区。道路管理はどうなっているのでしょうか? 例えば違法駐車の取り締まりなどの場合。 「蟹川」跡の道の二本北側の道。北西の方向に続く細く短い道。左が新宿区、右が文京区。この分岐点にはちょっと広い広場状の空間が残されています。蟹川と支流の合流点?

「蟹川」跡の道の二本北側の道。北西の方向に続く細く短い道。左が新宿区、右が文京区。この分岐点にはちょっと広い広場状の空間が残されています。蟹川と支流の合流点? 下流方向を振り返る。このあたりから流れは新宿区内をさかのぼります。

下流方向を振り返る。このあたりから流れは新宿区内をさかのぼります。 「江戸川橋通り」方向を望む。

「江戸川橋通り」方向を望む。 下流方向(神田川方向)。

下流方向(神田川方向)。 蟹川跡の道路と江戸川橋通りとの合流点。「山吹町」交差点の南。

蟹川跡の道路と江戸川橋通りとの合流点。「山吹町」交差点の南。 早稲田正門通り。突き当たりが早大。

早稲田正門通り。突き当たりが早大。

かつての曳舟川はかなり幅広かった(二つの流れが並行してあった)ことが分かります。

かつての曳舟川はかなり幅広かった(二つの流れが並行してあった)ことが分かります。 「玉川橋」。ヨーカ堂の駐輪スペースのはずれに古びた橋がありました。気がつかなかった! ここはかつての水路跡。

「玉川橋」。ヨーカ堂の駐輪スペースのはずれに古びた橋がありました。気がつかなかった! ここはかつての水路跡。 ヨーカ堂の北側。左(東)から右(西)へと流れはあったようです。奥の森は、「四ツ木白髭神社」。この社は昔と変わらずにそのままの位置にあるようで、承応3年(1654)四つ木村が立石村から分村したとき、鎮守として勧請した神社であると伝えられています。

ヨーカ堂の北側。左(東)から右(西)へと流れはあったようです。奥の森は、「四ツ木白髭神社」。この社は昔と変わらずにそのままの位置にあるようで、承応3年(1654)四つ木村が立石村から分村したとき、鎮守として勧請した神社であると伝えられています。 曳舟川方向。水戸街道にぶつかります。

曳舟川方向。水戸街道にぶつかります。 水戸街道の歩道とのところにコンクリート壁が。用水路との関連は不明ですが、こんなごついものがどうしてここにだけに。

水戸街道の歩道とのところにコンクリート壁が。用水路との関連は不明ですが、こんなごついものがどうしてここにだけに。 水戸街道を越え、そのほぼ直線の先にある歩道。正面が曳舟川(親水公園)。合流点?

水戸街道を越え、そのほぼ直線の先にある歩道。正面が曳舟川(親水公園)。合流点? 再びヨーカ堂に戻って駐輪場の脇。玉川橋東側の水路部分。

再びヨーカ堂に戻って駐輪場の脇。玉川橋東側の水路部分。 平和橋通りを越えると、葛飾警察署のすぐ裏手に一直線の緑道がかなり遠くまで続きます。「玉川橋」からのライン上(少し屈折していますが)。家々の裏手を通る道の両側は緑が連なっています。業者が剪定作業が行っていました。管理の行き届いた遊歩道。

平和橋通りを越えると、葛飾警察署のすぐ裏手に一直線の緑道がかなり遠くまで続きます。「玉川橋」からのライン上(少し屈折していますが)。家々の裏手を通る道の両側は緑が連なっています。業者が剪定作業が行っていました。管理の行き届いた遊歩道。 十字路。こちらの道もかつての用水路跡のようです。

十字路。こちらの道もかつての用水路跡のようです。 左右どちらも緑道。もともとは区の管理下の用水路? そのために整備がよくできているのでしょう。道の左奥にはシュロの木。

左右どちらも緑道。もともとは区の管理下の用水路? そのために整備がよくできているのでしょう。道の左奥にはシュロの木。 びわの木。実が色づく雰囲気。かつて、区内では、シュロの木やびわの木が目につきました。もうほとんど見当たらないのは残念です。

びわの木。実が色づく雰囲気。かつて、区内では、シュロの木やびわの木が目につきました。もうほとんど見当たらないのは残念です。 キョウチクトウ。この木も庭木としてありましたが、今はあまり見なくなった感じです。イチジクの木などもよく見かけましたが、今は全くないようです。

キョウチクトウ。この木も庭木としてありましたが、今はあまり見なくなった感じです。イチジクの木などもよく見かけましたが、今は全くないようです。 紫陽花。この花は、以前よりも増えてきているような印象。

紫陽花。この花は、以前よりも増えてきているような印象。 ここで、終点。来た道を振り返る。こんな細くても一直線の道が残されていたのですね。道路に突き当たってこの先は不明でした。

ここで、終点。来た道を振り返る。こんな細くても一直線の道が残されていたのですね。道路に突き当たってこの先は不明でした。 戦前のようす。碁盤の目のような道の周囲はほとんど田んぼでした。―が用水路。○が神社。

戦前のようす。碁盤の目のような道の周囲はほとんど田んぼでした。―が用水路。○が神社。 戦後間もなくの頃のようす。次第に宅地が増えてきています。―が用水路。○が神社。

戦後間もなくの頃のようす。次第に宅地が増えてきています。―が用水路。○が神社。

左が保存してある和倉橋の「親柱」。

左が保存してある和倉橋の「親柱」。 南詰にある説明板。

南詰にある説明板。 東側(木場公園方面)を望む。

東側(木場公園方面)を望む。 「海辺橋」。仙台堀川に架かる橋。明治後期の大開発まで、まだこのあたりは海辺近くだった、と。

「海辺橋」。仙台堀川に架かる橋。明治後期の大開発まで、まだこのあたりは海辺近くだった、と。 背後のつくりといい、何だかみすぼらしい趣だが、「採茶庵跡」碑と出立姿の「芭蕉像」。隅田川河畔にある「ブロンズ像」もイマイチだったが・・・。

背後のつくりといい、何だかみすぼらしい趣だが、「採茶庵跡」碑と出立姿の「芭蕉像」。隅田川河畔にある「ブロンズ像」もイマイチだったが・・・。

「仙台堀川」。隅田川方向を望む。

「仙台堀川」。隅田川方向を望む。 「清澄庭園」と清澄通りに挟まれた細長い商店の連なり。「旧東京市営清澄庭園店舗向住宅」という、れっきとした名を持つ。かつては総戸数48戸あった、という。1階が店舗で2階が住まい。関東大震災後の復興事業の一環として東京市が昭和3(1928)年に建てたもの、らしい。ということは、85年前の建物。

「清澄庭園」と清澄通りに挟まれた細長い商店の連なり。「旧東京市営清澄庭園店舗向住宅」という、れっきとした名を持つ。かつては総戸数48戸あった、という。1階が店舗で2階が住まい。関東大震災後の復興事業の一環として東京市が昭和3(1928)年に建てたもの、らしい。ということは、85年前の建物。 この一画。いつまでこのまま残っているのか? まさにレトロな雰囲気。今でも現役というのがすごい!

この一画。いつまでこのまま残っているのか? まさにレトロな雰囲気。今でも現役というのがすごい!  「二代目中村芝翫」宅跡。小名木川・「高橋」のたもとにある。

「二代目中村芝翫」宅跡。小名木川・「高橋」のたもとにある。