元弾正橋探索のついでに。油堀川(運河)の跡を。

「油堀川」。元禄年間に掘られた隅田川から木場に至る運河。現在の佐賀町、福住町の両岸には特に油問屋が多く、緑橋の南西には油商人会所もあり、油堀河岸とか油堀と称された。昭和50年(1975年)に埋め立てられ、そのあとに首都高速9号深川線が建設された。

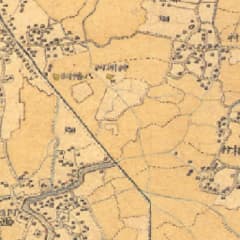

明治中期のようす。中央の斜め南東に急角度で進むのが「油堀川」。北西から南東へに進んでいるのが「仙台堀川」。クロスして南西に向かうのが「大島川西支川」。この付近は、堀割が縦横にあった。西が隅田川。

明治中期のようす。中央の斜め南東に急角度で進むのが「油堀川」。北西から南東へに進んでいるのが「仙台堀川」。クロスして南西に向かうのが「大島川西支川」。この付近は、堀割が縦横にあった。西が隅田川。

首都高の橋脚は、かつての運河の流れに沿って続いていく。

「隅田川大橋」からのスカイツリー。上は、首都高。隅田川上流に架かる橋は、「清洲橋」。

「隅田川大橋」からのスカイツリー。上は、首都高。隅田川上流に架かる橋は、「清洲橋」。

隅田川下流。「永代橋」。月島方向。

隅田川下流。「永代橋」。月島方向。

深川・木場方向を望む。埋め立てられた油堀川の上が首都高。

深川・木場方向を望む。埋め立てられた油堀川の上が首都高。

隅田川との合流点。かつて水門があったところ。

隅田川との合流点。かつて水門があったところ。

駐車場。

駐車場。

「緑橋」。現在、「仙台堀川」から南に分岐している「大島川西支川」に架かる橋。大島川は、埋め立て以前には「油堀川」を横切っていた。関東大震災に伴う復興橋の一つ。

「緑橋」。現在、「仙台堀川」から南に分岐している「大島川西支川」に架かる橋。大島川は、埋め立て以前には「油堀川」を横切っていた。関東大震災に伴う復興橋の一つ。

大島川西支川は、右岸佐賀2丁目・左岸福住2丁目で仙台堀川から分かれ、大横川(旧大島川)へ至る延長約820メートルの河川。両岸は、元禄期までに埋立てられた。川沿いには河岸地が設けられ、かつては荷物の積み降ろしなどでたいへん賑わっていた。本川の大島川は、木場5丁目から隅田川へ注ぐ河川。名称は、北岸の大島町(現永代2丁目の内)に因む。昭和40年(1965年)に、名称は大横川に統一された。西支川・東支川に大島川の名称が残されたが、平成4年(1992年)、東支川が区立木場親水公園となったため、現在の地図上では西支川のみが河川としてその「大島川」という名称を受け継いでいる。

かつての護岸壁の名残りのようだ。

かつての護岸壁の名残りのようだ。

壁を隔てて少し高いところに駐車場などがある。一部にレンガが使われていたり、苔むしたようすが時を感じさせる。

壁を隔てて少し高いところに駐車場などがある。一部にレンガが使われていたり、苔むしたようすが時を感じさせる。

大きくカーブしている。川幅は20㍍以上で、けっこう広かったようだ。「門前仲町」駅に近くになると、かなり大きな駐輪スペースになる。

大きくカーブしている。川幅は20㍍以上で、けっこう広かったようだ。「門前仲町」駅に近くになると、かなり大きな駐輪スペースになる。

広々とした空間が広がる。門前仲町方向を望む。

広々とした空間が広がる。門前仲町方向を望む。

首都高橋脚の北側。木々の植わった遊歩道になっている。かつては川沿いの倉庫街だったところ。

首都高橋脚の北側。木々の植わった遊歩道になっている。かつては川沿いの倉庫街だったところ。

現在の木場公園付近。区割りされた堀が続く。下方西側に現在の首都高の深川ランプがある。

現在の木場公園付近。区割りされた堀が続く。下方西側に現在の首都高の深川ランプがある。

「油堀川」。元禄年間に掘られた隅田川から木場に至る運河。現在の佐賀町、福住町の両岸には特に油問屋が多く、緑橋の南西には油商人会所もあり、油堀河岸とか油堀と称された。昭和50年(1975年)に埋め立てられ、そのあとに首都高速9号深川線が建設された。

明治中期のようす。中央の斜め南東に急角度で進むのが「油堀川」。北西から南東へに進んでいるのが「仙台堀川」。クロスして南西に向かうのが「大島川西支川」。この付近は、堀割が縦横にあった。西が隅田川。

明治中期のようす。中央の斜め南東に急角度で進むのが「油堀川」。北西から南東へに進んでいるのが「仙台堀川」。クロスして南西に向かうのが「大島川西支川」。この付近は、堀割が縦横にあった。西が隅田川。首都高の橋脚は、かつての運河の流れに沿って続いていく。

「隅田川大橋」からのスカイツリー。上は、首都高。隅田川上流に架かる橋は、「清洲橋」。

「隅田川大橋」からのスカイツリー。上は、首都高。隅田川上流に架かる橋は、「清洲橋」。 隅田川下流。「永代橋」。月島方向。

隅田川下流。「永代橋」。月島方向。 深川・木場方向を望む。埋め立てられた油堀川の上が首都高。

深川・木場方向を望む。埋め立てられた油堀川の上が首都高。 隅田川との合流点。かつて水門があったところ。

隅田川との合流点。かつて水門があったところ。 駐車場。

駐車場。 「緑橋」。現在、「仙台堀川」から南に分岐している「大島川西支川」に架かる橋。大島川は、埋め立て以前には「油堀川」を横切っていた。関東大震災に伴う復興橋の一つ。

「緑橋」。現在、「仙台堀川」から南に分岐している「大島川西支川」に架かる橋。大島川は、埋め立て以前には「油堀川」を横切っていた。関東大震災に伴う復興橋の一つ。大島川西支川は、右岸佐賀2丁目・左岸福住2丁目で仙台堀川から分かれ、大横川(旧大島川)へ至る延長約820メートルの河川。両岸は、元禄期までに埋立てられた。川沿いには河岸地が設けられ、かつては荷物の積み降ろしなどでたいへん賑わっていた。本川の大島川は、木場5丁目から隅田川へ注ぐ河川。名称は、北岸の大島町(現永代2丁目の内)に因む。昭和40年(1965年)に、名称は大横川に統一された。西支川・東支川に大島川の名称が残されたが、平成4年(1992年)、東支川が区立木場親水公園となったため、現在の地図上では西支川のみが河川としてその「大島川」という名称を受け継いでいる。

かつての護岸壁の名残りのようだ。

かつての護岸壁の名残りのようだ。 壁を隔てて少し高いところに駐車場などがある。一部にレンガが使われていたり、苔むしたようすが時を感じさせる。

壁を隔てて少し高いところに駐車場などがある。一部にレンガが使われていたり、苔むしたようすが時を感じさせる。 大きくカーブしている。川幅は20㍍以上で、けっこう広かったようだ。「門前仲町」駅に近くになると、かなり大きな駐輪スペースになる。

大きくカーブしている。川幅は20㍍以上で、けっこう広かったようだ。「門前仲町」駅に近くになると、かなり大きな駐輪スペースになる。 広々とした空間が広がる。門前仲町方向を望む。

広々とした空間が広がる。門前仲町方向を望む。 首都高橋脚の北側。木々の植わった遊歩道になっている。かつては川沿いの倉庫街だったところ。

首都高橋脚の北側。木々の植わった遊歩道になっている。かつては川沿いの倉庫街だったところ。 現在の木場公園付近。区割りされた堀が続く。下方西側に現在の首都高の深川ランプがある。

現在の木場公園付近。区割りされた堀が続く。下方西側に現在の首都高の深川ランプがある。

明治13年作成の地図。中央の元佐倉道から分岐しているのが「河原道」。途中で横切るのは、曲がった細い川が「前堰川」、直線の水路が「中井堀」。

明治13年作成の地図。中央の元佐倉道から分岐しているのが「河原道」。途中で横切るのは、曲がった細い川が「前堰川」、直線の水路が「中井堀」。 道の入り口付近に「道標」あり。

道の入り口付近に「道標」あり。 町工場の間を進みます。

町工場の間を進みます。 正面の狭く曲がった道。工場の間を抜けてくるのが、「前堰川」緑道。

正面の狭く曲がった道。工場の間を抜けてくるのが、「前堰川」緑道。 仲居堀通り。

仲居堀通り。 ?? 帽子のモニュメント。茂みの中から頭だけ。

?? 帽子のモニュメント。茂みの中から頭だけ。 道の脇にある園芸販売所「喜楽園」。かなり広い土地で野菜も扱っています。昔ながらの直売のお店。

道の脇にある園芸販売所「喜楽園」。かなり広い土地で野菜も扱っています。昔ながらの直売のお店。 住宅街に入ってもくねくねと曲がった道。

住宅街に入ってもくねくねと曲がった道。 西から続く道。いくつにも分かれていきます。現在は青い部分が「新中川」。「新中川」の手前、中央の二股のところに「道標」あり。東に見える水路は「東井堀」。

西から続く道。いくつにも分かれていきます。現在は青い部分が「新中川」。「新中川」の手前、中央の二股のところに「道標」あり。東に見える水路は「東井堀」。 新中川。「大杉橋」。

新中川。「大杉橋」。 対岸の方の道は、宅地開発等のため、不明に。

対岸の方の道は、宅地開発等のため、不明に。 入り口には特に表示がない。ここに「江戸川区緑道 前堰川」とあった。

入り口には特に表示がない。ここに「江戸川区緑道 前堰川」とあった。 分岐して南西に進む。

分岐して南西に進む。 途中で大きな工場の間を抜けていく。

途中で大きな工場の間を抜けていく。 工場の騒音と匂いと・・・、活気がある道筋。かつてはどぶ川だった?

工場の騒音と匂いと・・・、活気がある道筋。かつてはどぶ川だった? ささやかなモニュメント「わらじ」。

ささやかなモニュメント「わらじ」。 「俵」と「ふるい」。なかなか味のある小作品群。

「俵」と「ふるい」。なかなか味のある小作品群。 南方向へ広い道が続きます。

南方向へ広い道が続きます。

河川敷。緑の帯が取水口からの導入路。対岸は、市川市大洲。

河川敷。緑の帯が取水口からの導入路。対岸は、市川市大洲。 土手から見下ろす。中央の緑地帯が「本郷親水緑道」。

土手から見下ろす。中央の緑地帯が「本郷親水緑道」。 幼稚園が近くにあって、賑やかな子供たちの声が。

幼稚園が近くにあって、賑やかな子供たちの声が。 土手の直下。

土手の直下。 泳ぐ鯉の姿。勢いよく跳ねるのも。

泳ぐ鯉の姿。勢いよく跳ねるのも。 「篠崎街道」と交わるところにある「案内板」。

「篠崎街道」と交わるところにある「案内板」。 「篠崎街道」。昔のままの道筋で曲がりくねっている。拡幅工事が始まっている。

「篠崎街道」。昔のままの道筋で曲がりくねっている。拡幅工事が始まっている。 広い舗道。

広い舗道。 かつて用水だった頃のイメージを蘇らせるのか、勢いよく水が流れ出る工夫・装置がここかしこに。

かつて用水だった頃のイメージを蘇らせるのか、勢いよく水が流れ出る工夫・装置がここかしこに。 水辺の草花。空を映す流れ。明るい感じがします。

水辺の草花。空を映す流れ。明るい感じがします。 篠崎公園を横切り、「柴又街道」と交差。

篠崎公園を横切り、「柴又街道」と交差。 「鹿骨親水緑道」との合流付近。

「鹿骨親水緑道」との合流付近。 田園地帯だった頃を彷彿とさせる大きな屋敷。

田園地帯だった頃を彷彿とさせる大きな屋敷。 「篠崎公園」南側の空地。立て看板。

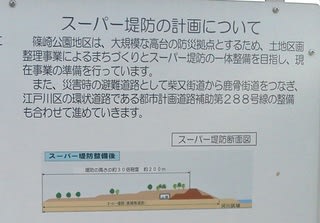

「篠崎公園」南側の空地。立て看板。 「スーパー堤防の事業計画」。今の堤防をただかさ上げするだけでなく、なだらかな土手を200㍍ほど造成して(堤防の高さの約30倍)その上に街並みをつくり、道路を造るという膨大な事業。

「スーパー堤防の事業計画」。今の堤防をただかさ上げするだけでなく、なだらかな土手を200㍍ほど造成して(堤防の高さの約30倍)その上に街並みをつくり、道路を造るという膨大な事業。 空地は、「はなの広場」となづけられ、コスモスがたくさん咲いている。この広場も事業が始まるまで。そのあとは大がかりな工事計画に含まれて、消滅?

空地は、「はなの広場」となづけられ、コスモスがたくさん咲いている。この広場も事業が始まるまで。そのあとは大がかりな工事計画に含まれて、消滅? 「広場」に隣接する寺院にある「スーパー堤防反対」ののぼり。多くの家々に掲げられています。行く末ははたして。

「広場」に隣接する寺院にある「スーパー堤防反対」ののぼり。多くの家々に掲げられています。行く末ははたして。

京葉道路を渡った首都高橋脚の下。緑地になっています。石と茶色の砂地。コンセプトが今一つ不明。子供の帽子がぽつんと落ちていた。

京葉道路を渡った首都高橋脚の下。緑地になっています。石と茶色の砂地。コンセプトが今一つ不明。子供の帽子がぽつんと落ちていた。 「東井堀」の流路跡であることは確か。

「東井堀」の流路跡であることは確か。 ここから「東井堀親水緑道」が始まる。

ここから「東井堀親水緑道」が始まる。 車道をはさんで水路と反対側の歩道には、「カリン」の並木。大きな実がなっていた。「カリン酒」ってあったような。

車道をはさんで水路と反対側の歩道には、「カリン」の並木。大きな実がなっていた。「カリン酒」ってあったような。 途中で「南篠崎つつじ公園」に。

途中で「南篠崎つつじ公園」に。 「柴又街道」を斜めに行ったところから再び「緑道」に。

「柴又街道」を斜めに行ったところから再び「緑道」に。 よく整備された緑道が続く。

よく整備された緑道が続く。 かつての水田や畑があった農村地帯を思わせる通り。

かつての水田や畑があった農村地帯を思わせる通り。 「天祖神社」付近から北西を望む。

「天祖神社」付近から北西を望む。 「篠崎街道」と交差。振り返って来た道を望む。

「篠崎街道」と交差。振り返って来た道を望む。 このあたりから水路も広くなり、用水路をたどる感じに。

このあたりから水路も広くなり、用水路をたどる感じに。 用水路を覆うような樹木、大きな魚影も。

用水路を覆うような樹木、大きな魚影も。 このような塑像も二つほど。

このような塑像も二つほど。 旧江戸川近くは工事中のため、ここまで。

旧江戸川近くは工事中のため、ここまで。 旧江戸川との合流地点付近。対岸は、千葉の行徳方面。

旧江戸川との合流地点付近。対岸は、千葉の行徳方面。 大きな施設の「篠崎ポンプ所」。

大きな施設の「篠崎ポンプ所」。 旧江戸川付近で「東井堀」に合流している「篠田堀親水緑道」。

旧江戸川付近で「東井堀」に合流している「篠田堀親水緑道」。 「篠田堀」。江戸川との間の大きな敷地にあるのが「王子板紙江戸川工場」。

「篠田堀」。江戸川との間の大きな敷地にあるのが「王子板紙江戸川工場」。 途中からの桜並木がすばらしい。「篠崎堤の桜」の碑。「篠田堀」はかなり以前からの用水路。

途中からの桜並木がすばらしい。「篠崎堤の桜」の碑。「篠田堀」はかなり以前からの用水路。 桜の季節にはさぞかし見事だろう。

桜の季節にはさぞかし見事だろう。 明治13年頃のようす。北西から流れてきて、途中で南に折れている水路が「篠田堀」。対岸は、行徳。

明治13年頃のようす。北西から流れてきて、途中で南に折れている水路が「篠田堀」。対岸は、行徳。 「行徳」の南東、東京湾沿いには塩田が多くあった(現在の「千鳥町」付近)。

「行徳」の南東、東京湾沿いには塩田が多くあった(現在の「千鳥町」付近)。

明治13年作成の地図。「旧江戸川」下流付近に注いでいる水路。中央斜めの道は「篠崎街道(市川橋西詰付近で「岩槻街道」に)」。北西からの流れは、「東用水」? 北東からの流れが「小岩用水」(からの分岐水路)? 現在の南篠崎5丁目、江戸川1丁目付近。

明治13年作成の地図。「旧江戸川」下流付近に注いでいる水路。中央斜めの道は「篠崎街道(市川橋西詰付近で「岩槻街道」に)」。北西からの流れは、「東用水」? 北東からの流れが「小岩用水」(からの分岐水路)? 現在の南篠崎5丁目、江戸川1丁目付近。 千葉街道を越えて街路樹のあるほぼ直線の道になる。

千葉街道を越えて街路樹のあるほぼ直線の道になる。 平日の午後のせいか車の往き来は少ない。

平日の午後のせいか車の往き来は少ない。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 「鹿骨(ししぼね)親水緑道」の案内。ここから親水緑道に。

「鹿骨(ししぼね)親水緑道」の案内。ここから親水緑道に。 「興農親水緑道」。旧江戸川から引いた水路跡。

「興農親水緑道」。旧江戸川から引いた水路跡。 「鹿本親水緑道」。「小岩用水」と「東用水」とを結んでいた水路跡。

「鹿本親水緑道」。「小岩用水」と「東用水」とを結んでいた水路跡。 「本郷親水緑道」。「篠崎公園」内。戦後に造成。江戸川と鹿骨用水(小岩用水)とを結ぶ。

「本郷親水緑道」。「篠崎公園」内。戦後に造成。江戸川と鹿骨用水(小岩用水)とを結ぶ。 「鹿見塚」の「説明板」。

「鹿見塚」の「説明板」。 「鹿骨親水緑道」の一画にある「親子の鹿」像。

「鹿骨親水緑道」の一画にある「親子の鹿」像。 車道と区分された緑道。並木の木陰が心地よい。

車道と区分された緑道。並木の木陰が心地よい。 「流堀親水はなのみち」。水流に泳ぐ鯉。「小岩用水(鹿骨用水)」から分かれて「東用水(現・鹿本通り)」に結ぶ水路跡。

「流堀親水はなのみち」。水流に泳ぐ鯉。「小岩用水(鹿骨用水)」から分かれて「東用水(現・鹿本通り)」に結ぶ水路跡。 「はなのみち」にふさわしく草花が水路に沿って。「曼珠沙華」の赤い花も。

「はなのみち」にふさわしく草花が水路に沿って。「曼珠沙華」の赤い花も。 左の通りが「鹿本通り」。右からの道は水路跡。なお、「鹿骨親水緑道」はもう少し北側の「鹿本通り」を越えて南下していったようにも見えるが、昭和22年の航空写真では、「鹿本通り」(東用水)と交わっている、現在の「鹿骨親水緑道」になぞらえる水路は存在していなかった。

左の通りが「鹿本通り」。右からの道は水路跡。なお、「鹿骨親水緑道」はもう少し北側の「鹿本通り」を越えて南下していったようにも見えるが、昭和22年の航空写真では、「鹿本通り」(東用水)と交わっている、現在の「鹿骨親水緑道」になぞらえる水路は存在していなかった。 「谷河内(やごうち)1丁目」。京葉道路と鹿本通り、「鹿骨親水緑道」に囲まれた三角形の土地。昔から集落のあったところのようで、家々の路地もかつての農道のよう。また、ハウス栽培や畑がある。周りの宅地開発の中にあって、まだかつての懐かしい田園風景が残っている(かつてこの周辺は区画整理された田畑が広がっていた。今回行く前は、周囲の田んぼに比べて小高い丘陵のようなイメージがあった。実際は、「谷」「河」の「内」という名称のごとく、江戸時代中期頃、谷あいの湿地帯を開墾した土地。「椿」や「新堀(荒堀)」も同じ頃開墾された、と「江戸川区」関連の資料にあった。)

「谷河内(やごうち)1丁目」。京葉道路と鹿本通り、「鹿骨親水緑道」に囲まれた三角形の土地。昔から集落のあったところのようで、家々の路地もかつての農道のよう。また、ハウス栽培や畑がある。周りの宅地開発の中にあって、まだかつての懐かしい田園風景が残っている(かつてこの周辺は区画整理された田畑が広がっていた。今回行く前は、周囲の田んぼに比べて小高い丘陵のようなイメージがあった。実際は、「谷」「河」の「内」という名称のごとく、江戸時代中期頃、谷あいの湿地帯を開墾した土地。「椿」や「新堀(荒堀)」も同じ頃開墾された、と「江戸川区」関連の資料にあった。) 明治13年作成の地図。まとまった集落であることが分かる。中央上から右下への水路が「東用水」。「京葉道路」によって南北に分かれてしまった。南西には「椿村」。

明治13年作成の地図。まとまった集落であることが分かる。中央上から右下への水路が「東用水」。「京葉道路」によって南北に分かれてしまった。南西には「椿村」。 ハウス栽培。この一画の道は昭和22年、38年の航空写真でもほとんど変化がなく、現在もそのまま。曲がりくねった農道・広いあぜ道の面影がある。

ハウス栽培。この一画の道は昭和22年、38年の航空写真でもほとんど変化がなく、現在もそのまま。曲がりくねった農道・広いあぜ道の面影がある。 畑地。新しい住宅も多いが、道は昔のまま。

畑地。新しい住宅も多いが、道は昔のまま。 住宅地を抜ける道。

住宅地を抜ける道。

モニュメントから南を望む。

モニュメントから南を望む。 「小岩用水」の変遷・沿革が記された説明板。ただし、葛飾区が設置したもののため、区内の部分のみ紹介し、北部の小合溜井(水元公園)からの流れの図が掲示されている。

「小岩用水」の変遷・沿革が記された説明板。ただし、葛飾区が設置したもののため、区内の部分のみ紹介し、北部の小合溜井(水元公園)からの流れの図が掲示されている。 モニュメント。「水曼荼羅」。

モニュメント。「水曼荼羅」。 「鎌倉かなえ通り」。広い道路ですが、交通量はそれほど多くはなかった。京成線の北側もそうですが、幹線道路に直接つながっていない(東側には「柴又街道」あり)ためか。

「鎌倉かなえ通り」。広い道路ですが、交通量はそれほど多くはなかった。京成線の北側もそうですが、幹線道路に直接つながっていない(東側には「柴又街道」あり)ためか。 葛飾区内最古の道・東海道(古道)との交差点。現在、東武・鐘ヶ淵駅付近から四ツ木・立石を経由し、京成小岩駅付近まで確認できるほぼ直線の道。正面奥が小岩方向。

葛飾区内最古の道・東海道(古道)との交差点。現在、東武・鐘ヶ淵駅付近から四ツ木・立石を経由し、京成小岩駅付近まで確認できるほぼ直線の道。正面奥が小岩方向。 明治13年の地図。この付近は後の時代になって耕地などの関係か、道が南側に迂回していることが分かる。昭和40年代まではそのままだったが、近年、本来のまっすぐな道筋に改修された。

明治13年の地図。この付近は後の時代になって耕地などの関係か、道が南側に迂回していることが分かる。昭和40年代まではそのままだったが、近年、本来のまっすぐな道筋に改修された。 振り返って鎌倉方向を望む。

振り返って鎌倉方向を望む。 「愛国学園」の手前。「小岩用水」跡の標識。すぐ近くには「祠」がある。

「愛国学園」の手前。「小岩用水」跡の標識。すぐ近くには「祠」がある。 蔵前橋通りとの交差点付近から、北側を望む。

蔵前橋通りとの交差点付近から、北側を望む。 蔵前橋通りからJR小岩駅方向。にぎやかな商店街・「中央通り」となる。

蔵前橋通りからJR小岩駅方向。にぎやかな商店街・「中央通り」となる。 総武線ガードをくぐったあたり。

総武線ガードをくぐったあたり。 千葉街道との交差点付近から駅方向を望む。

千葉街道との交差点付近から駅方向を望む。 千葉街道との交差点。正面左に進む道が「千葉街道」。この先で、「蔵前橋通り」と合流する。昔のままに一直線の道路。

千葉街道との交差点。正面左に進む道が「千葉街道」。この先で、「蔵前橋通り」と合流する。昔のままに一直線の道路。

高砂橋通りから南に向かいます。

高砂橋通りから南に向かいます。 車道と区別された道。緑がほとんどなく、流れで水遊びをするスタイル。ただし、水が目や口に入ったらよくすすぐようにとの注意書きが、多々、掲示されています。

車道と区別された道。緑がほとんどなく、流れで水遊びをするスタイル。ただし、水が目や口に入ったらよくすすぐようにとの注意書きが、多々、掲示されています。 かつて架かっていた「橋名」がプレートに記されています。「穂高橋」。

かつて架かっていた「橋名」がプレートに記されています。「穂高橋」。 中にはこんな橋も。「無名橋」。

中にはこんな橋も。「無名橋」。 「東用水せせらぎ通り」。

「東用水せせらぎ通り」。 途中で葛飾最古の道「古代の東海道」と交差します。環七・奥戸方向を望む。

途中で葛飾最古の道「古代の東海道」と交差します。環七・奥戸方向を望む。 京成小岩駅方向を望む。ほぼ一直線の道。

京成小岩駅方向を望む。ほぼ一直線の道。 農業用水として機能を果たしていた。今でも水路沿いの一部には農地が広がっています。ちょうど刈入れどき。

農業用水として機能を果たしていた。今でも水路沿いの一部には農地が広がっています。ちょうど刈入れどき。 もともとはほぼ直線で幅の広い水路でしたが、道路の中央にゆるやかな流れを模してつくられています。「せせらぎ」をはさんだ東西の道は車の一方通行になっていて、せせらぎ通りを安心して歩くことができます。

もともとはほぼ直線で幅の広い水路でしたが、道路の中央にゆるやかな流れを模してつくられています。「せせらぎ」をはさんだ東西の道は車の一方通行になっていて、せせらぎ通りを安心して歩くことができます。 ここまでが「東用水せせらぎ通り」。高砂方向を振り返る。

ここまでが「東用水せせらぎ通り」。高砂方向を振り返る。 「鹿本通り」という案内板。

「鹿本通り」という案内板。 通りのところどころに植え込みや並木が目立ちます。「奥戸街道」(立石大通り―東海道古道の一部―・奥戸橋経由)との交差点名は、「東井堀」となっています。

通りのところどころに植え込みや並木が目立ちます。「奥戸街道」(立石大通り―東海道古道の一部―・奥戸橋経由)との交差点名は、「東井堀」となっています。 「西小岩親水緑道」。奥戸街道から蔵前橋通りを越えて新中川までの区間。

「西小岩親水緑道」。奥戸街道から蔵前橋通りを越えて新中川までの区間。 説明板。江戸川区の積極的な取り組みがうかがわれます。かつて生活用水で汚れきっていた「どぶ」の清流への変身です。

説明板。江戸川区の積極的な取り組みがうかがわれます。かつて生活用水で汚れきっていた「どぶ」の清流への変身です。 JR総武線の高架線をくぐって「鹿本通り」(「東用水」跡)は、南下していきます。

JR総武線の高架線をくぐって「鹿本通り」(「東用水」跡)は、南下していきます。 「下小岩親水緑道」。小岩駅方向に進んでいきます。

「下小岩親水緑道」。小岩駅方向に進んでいきます。 案内。江戸川区の「親水公園」は、木々も多く、流れには魚もいる、さらによく整備されてい、て落ち着いた静かな緑道歩きが楽しめます。

案内。江戸川区の「親水公園」は、木々も多く、流れには魚もいる、さらによく整備されてい、て落ち着いた静かな緑道歩きが楽しめます。 西のはずれ。流れ口。「小岩ポンプ場」南側。

西のはずれ。流れ口。「小岩ポンプ場」南側。 住宅地の中を流れていきます。家の中から親子の会話もきこえてくる、そんな小道です。

住宅地の中を流れていきます。家の中から親子の会話もきこえてくる、そんな小道です。 京葉道路側からの「鹿本通り」。

京葉道路側からの「鹿本通り」。 やや中央の北西から南東に流れる水路が「東用水」斜めに横切る道は「元佐倉道(旧千葉街道)」。右上、斜めに流れる水路が「小岩用水」。

やや中央の北西から南東に流れる水路が「東用水」斜めに横切る道は「元佐倉道(旧千葉街道)」。右上、斜めに流れる水路が「小岩用水」。

高速道路方向を望む。

高速道路方向を望む。 左の土手は、新中川。水路はここで右にカーブします。新中川開削の影響はあまりなく、昔のままのカーブのようです。右からの道路、本来はそのまま左(北東)方向に続いていた道ですが、新中川開削によって寸断されました。

左の土手は、新中川。水路はここで右にカーブします。新中川開削の影響はあまりなく、昔のままのカーブのようです。右からの道路、本来はそのまま左(北東)方向に続いていた道ですが、新中川開削によって寸断されました。 新中川の土手から南を望む。新中川に沿った道路が「仲井堀通り」。

新中川の土手から南を望む。新中川に沿った道路が「仲井堀通り」。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 道路の脇に流れがあります。その流れ沿いには桜並木。

道路の脇に流れがあります。その流れ沿いには桜並木。  すぐ西側は幹線道路の「環七」ですが、ここは車の通りも少なく、生活道路といった感じ。奥戸の「中井堀」跡の道路と雰囲気が似ています(歩道と車道が区分されて緑が濃い分、こちらの方がより「用水路」跡といえますが)。

すぐ西側は幹線道路の「環七」ですが、ここは車の通りも少なく、生活道路といった感じ。奥戸の「中井堀」跡の道路と雰囲気が似ています(歩道と車道が区分されて緑が濃い分、こちらの方がより「用水路」跡といえますが)。 一之江側の親水緑道入り口の表示。

一之江側の親水緑道入り口の表示。 「環七」交差点近く。右が環七の陸橋。

「環七」交差点近く。右が環七の陸橋。 交差点の南側。「中(仲)井堀」は交差点を過ぎて少し西に折れ、さらに葛西工業付近を通って南西に下っていきます。その跡の探索は、また後に。

交差点の南側。「中(仲)井堀」は交差点を過ぎて少し西に折れ、さらに葛西工業付近を通って南西に下っていきます。その跡の探索は、また後に。 「環七・一之江陸橋」。

「環七・一之江陸橋」。 明治13年作成の地図。急角度で折れているのが「中用水(中井堀)」。中央の流れは現在の「一之江境川親水公園」。「中用水」も「西用水」と同様、土手道として一之江地域の先まで続いていたようです。現在でも、奥戸から一之江まで、けっこうな道のりです。

明治13年作成の地図。急角度で折れているのが「中用水(中井堀)」。中央の流れは現在の「一之江境川親水公園」。「中用水」も「西用水」と同様、土手道として一之江地域の先まで続いていたようです。現在でも、奥戸から一之江まで、けっこうな道のりです。

「仲井堀」は「菅原橋」交差点から南に下ります。菅原橋方向を望む。

「仲井堀」は「菅原橋」交差点から南に下ります。菅原橋方向を望む。 明治13年作成の地図。「歴史的農業閲覧システム」参照。上方が「菅原橋」交差点。斜めに通る道が「元佐倉道(旧千葉街道)」。左(西)に見える水路が現在の「小松川境川親水公園」。この水路は曲がりくねっていますが幅も広く、土手道になっていたようで、奥戸方向からの道(「西用水」から途中で分かれています)と合流して南下し、小松川方向に向かっていました。中川(古利根川)以東の地域の南北を結んでいた通りだったようで、こちらの方が「小松川街道」である可能性も・・・。

明治13年作成の地図。「歴史的農業閲覧システム」参照。上方が「菅原橋」交差点。斜めに通る道が「元佐倉道(旧千葉街道)」。左(西)に見える水路が現在の「小松川境川親水公園」。この水路は曲がりくねっていますが幅も広く、土手道になっていたようで、奥戸方向からの道(「西用水」から途中で分かれています)と合流して南下し、小松川方向に向かっていました。中川(古利根川)以東の地域の南北を結んでいた通りだったようで、こちらの方が「小松川街道」である可能性も・・・。 この辺は、かつての田園地帯。水路が分岐して広がっていきます。右側に進む細い道もかつての水路跡。大杉1丁目付近。

この辺は、かつての田園地帯。水路が分岐して広がっていきます。右側に進む細い道もかつての水路跡。大杉1丁目付近。 古地図ですとほぼ直線ですが、現在はわずかながら左右にカーブして、一直線で望むことはできません。所々、道の傍らに「仲井堀通り」という標識あり。

古地図ですとほぼ直線ですが、現在はわずかながら左右にカーブして、一直線で望むことはできません。所々、道の傍らに「仲井堀通り」という標識あり。 通り沿いには旧家が多くあり、古めかしい家・屋敷がちらほら。これは、昔の長屋門をかたどったしゃれた建物。

通り沿いには旧家が多くあり、古めかしい家・屋敷がちらほら。これは、昔の長屋門をかたどったしゃれた建物。 大きな庭を持つ農家が目立ちます。

大きな庭を持つ農家が目立ちます。 京葉道路にぶつかって、用水(跡)はそのまま向かい側・斜めに進みます。

京葉道路にぶつかって、用水(跡)はそのまま向かい側・斜めに進みます。 京葉道路と環七とに囲まれた一画。まだ現役の畑地が残っています。

京葉道路と環七とに囲まれた一画。まだ現役の畑地が残っています。 水路脇あるいは元の水路が土地化され、そこに何軒もの家が細長く並んで建っています。

水路脇あるいは元の水路が土地化され、そこに何軒もの家が細長く並んで建っています。 「環七」から来た道を望む。道の右側に整然と家が並んでいます。

「環七」から来た道を望む。道の右側に整然と家が並んでいます。 高速道路橋脚下近く。「一之江境川親水公園」の北東の外れ。かつては「仲井堀」と交差していました。よく用いられた「サイフォン」の原理に基づく「乗越(のっこし)」か逆サイフォンの原理での「伏越(ふせこし・ふせごし)」の仕組みだった。古地図を見る限りでは、「一之江境川」の方が「乗越」でクロスしていたようですが・・・。この「境川」とは東・西一之江村の境の川というところから来ているようです。

高速道路橋脚下近く。「一之江境川親水公園」の北東の外れ。かつては「仲井堀」と交差していました。よく用いられた「サイフォン」の原理に基づく「乗越(のっこし)」か逆サイフォンの原理での「伏越(ふせこし・ふせごし)」の仕組みだった。古地図を見る限りでは、「一之江境川」の方が「乗越」でクロスしていたようですが・・・。この「境川」とは東・西一之江村の境の川というところから来ているようです。 現在は豊富な水量が勢いよく吹き出しいます。この用水は新中川開削のため、北東側と切り離されてしまいましたが、まだ新中川の対岸に水路跡が残っています。水路は葛飾区・奥戸方向(おそらく「東用水」)から伸びてきていたわけです。

現在は豊富な水量が勢いよく吹き出しいます。この用水は新中川開削のため、北東側と切り離されてしまいましたが、まだ新中川の対岸に水路跡が残っています。水路は葛飾区・奥戸方向(おそらく「東用水」)から伸びてきていたわけです。

明治13年当時の地図。右下のところで、「西」と「中」とに分かれている。中川の旧水路(広大な河川敷)で囲まれたところは、現在は「環七」が通り、周囲は葛飾区の野球場、温水プールなどのあるスポーツ施設や消防庁の災害訓練場などになっています。下方に見えるカーブした道は、葛飾区内最古の「古代の道」の一部。このあたりは、中川(古利根川)の氾濫流域のため、道は複雑に曲がっていますが、マクロ的に地図を見ると、もともと、西から東へほぼ一直線の道になっています。

明治13年当時の地図。右下のところで、「西」と「中」とに分かれている。中川の旧水路(広大な河川敷)で囲まれたところは、現在は「環七」が通り、周囲は葛飾区の野球場、温水プールなどのあるスポーツ施設や消防庁の災害訓練場などになっています。下方に見えるカーブした道は、葛飾区内最古の「古代の道」の一部。このあたりは、中川(古利根川)の氾濫流域のため、道は複雑に曲がっていますが、マクロ的に地図を見ると、もともと、西から東へほぼ一直線の道になっています。 環七と新中川にはさまれ、この道沿いにある「区立奥戸小学校」脇に設置されている説明板。

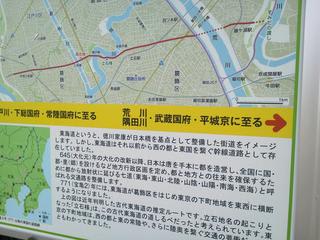

環七と新中川にはさまれ、この道沿いにある「区立奥戸小学校」脇に設置されている説明板。 「古代東海道」(武蔵の国府―府中市―・平城京―奈良市―~下総の国府―国府台―、常陸の国府)の跡。大化の改新以後、国内の道路整備の一環として、宝亀2(西暦771)年に制定された道路だという。現在も隅田川・東武線鐘淵駅付近から、葛飾区内を東西に貫く道として江戸川・京成小岩駅付近まで、その跡をたどることができます。

「古代東海道」(武蔵の国府―府中市―・平城京―奈良市―~下総の国府―国府台―、常陸の国府)の跡。大化の改新以後、国内の道路整備の一環として、宝亀2(西暦771)年に制定された道路だという。現在も隅田川・東武線鐘淵駅付近から、葛飾区内を東西に貫く道として江戸川・京成小岩駅付近まで、その跡をたどることができます。 新中川。このあたりで「西」と「中」に分岐していたようです。

新中川。このあたりで「西」と「中」に分岐していたようです。 新中川方向を望む。

新中川方向を望む。 車の往来の激しい「環七」の一本東側の道。広い道ですが、住宅や営業所、お寺などのある静かな道になっています。

車の往来の激しい「環七」の一本東側の道。広い道ですが、住宅や営業所、お寺などのある静かな道になっています。 環七との合流近く。水路だった面影はありません。

環七との合流近く。水路だった面影はありません。 「環七」に突き当たり、その角地にある思いがけず広くて整った広場。

「環七」に突き当たり、その角地にある思いがけず広くて整った広場。 そこから振り返って来た道を望む。

そこから振り返って来た道を望む。 「環七」と蔵前橋通りとの交差点「総武陸橋下」。元々の水路は斜め左から右上に続いていました。

「環七」と蔵前橋通りとの交差点「総武陸橋下」。元々の水路は斜め左から右上に続いていました。 斜めに渡ったところ。水路跡はそのままJR総武線の方向へ。「案内板」にはこのまままっすぐ行くと「都立小岩高校」へ700㍍で着くかのような表示。

斜めに渡ったところ。水路跡はそのままJR総武線の方向へ。「案内板」にはこのまままっすぐ行くと「都立小岩高校」へ700㍍で着くかのような表示。 ところがここで行き止まり。さて線路の向こうに行くのは・・・。

ところがここで行き止まり。さて線路の向こうに行くのは・・・。 菅原橋。横切るのは「元佐倉道・旧千葉街道」。水路はまだまだ南東に進み、「一之江」方向へ。

菅原橋。横切るのは「元佐倉道・旧千葉街道」。水路はまだまだ南東に進み、「一之江」方向へ。 菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちていました。「小松川境川」は、東西・小松川村の境に流れる川だったようです。ちなみに「一之江境川」は、東西・一之江村の境となった流れ。

菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちていました。「小松川境川」は、東西・小松川村の境に流れる川だったようです。ちなみに「一之江境川」は、東西・一之江村の境となった流れ。 せせらぎ公園風。よく整備された親水公園になっています。ここからほぼ南方向に。平和橋通り、旧千葉街道、京葉道路、首都高・小松川線などを通り抜けて延々、中川・荒川まで、親しみやすくすてきな緑道になっています。

せせらぎ公園風。よく整備された親水公園になっています。ここからほぼ南方向に。平和橋通り、旧千葉街道、京葉道路、首都高・小松川線などを通り抜けて延々、中川・荒川まで、親しみやすくすてきな緑道になっています。 案内図。

案内図。

荒川から南西を望む。右手は東電の変電施設。社員住宅もあってかなり大きな施設。この道の先で「行徳道」と交差していたようです。

荒川から南西を望む。右手は東電の変電施設。社員住宅もあってかなり大きな施設。この道の先で「行徳道」と交差していたようです。 変電所内のモニュメント。鉄製の歯車が組み合わさった変電設備のもの。構内なので確認できず。

変電所内のモニュメント。鉄製の歯車が組み合わさった変電設備のもの。構内なので確認できず。 荒川方向を望む。このあたりはほぼ直線。

荒川方向を望む。このあたりはほぼ直線。 明治13年の地図。北東から南西に向かう道が「西用水・小松川街道」と思われます。途中まで直線、集落のはずれで右に左に曲がっていき、中川に合流しています。旧中川合流付近はカギ型の水路になっていました。下方(南)の道は旧千葉街道。現在の京葉道路・中川新橋は水路の合流付近。小松川街道は平井(小松川)地区に入ってから「行徳道」(地図上で右斜めに横切っている直線道)と交差していました。

明治13年の地図。北東から南西に向かう道が「西用水・小松川街道」と思われます。途中まで直線、集落のはずれで右に左に曲がっていき、中川に合流しています。旧中川合流付近はカギ型の水路になっていました。下方(南)の道は旧千葉街道。現在の京葉道路・中川新橋は水路の合流付近。小松川街道は平井(小松川)地区に入ってから「行徳道」(地図上で右斜めに横切っている直線道)と交差していました。 JR平井駅の南方。曲がっているようすがかつての水路の跡であることをとどめています。このあたりは昭和20年3月10日、東京大空襲で壊滅的な被害を受けた地域。昭和22年になっても、まだほとんど空地のままになっています。

JR平井駅の南方。曲がっているようすがかつての水路の跡であることをとどめています。このあたりは昭和20年3月10日、東京大空襲で壊滅的な被害を受けた地域。昭和22年になっても、まだほとんど空地のままになっています。 旧中川までの道、実にくねくねと曲がっているのには驚きます。昭和38年の航空写真では、用水路の両脇が道になっています。かつては土手のような道?

旧中川までの道、実にくねくねと曲がっているのには驚きます。昭和38年の航空写真では、用水路の両脇が道になっています。かつては土手のような道? 「庚申塚」脇の道。カギ型水路の一部だったか?

「庚申塚」脇の道。カギ型水路の一部だったか? 旧中川の土手から東側を望む。コンクリート壁はかつての土手の痕跡?

旧中川の土手から東側を望む。コンクリート壁はかつての土手の痕跡?

公営の駐輪場が広がっていて、水路跡ははっきりしません。正面の高架線がJR総武線。新小岩駅の北西に当たります。

公営の駐輪場が広がっていて、水路跡ははっきりしません。正面の高架線がJR総武線。新小岩駅の北西に当たります。 この先は、鉄道線路(高架)に沿った直線になっていて、もともとの水路ではないと思います。

この先は、鉄道線路(高架)に沿った直線になっていて、もともとの水路ではないと思います。 高架線の下、斜め(南西方向)に通じる空間。これが水路跡だと思います。

高架線の下、斜め(南西方向)に通じる空間。これが水路跡だと思います。 水路だったことを彷彿とさせる高架線の構造。

水路だったことを彷彿とさせる高架線の構造。 鉄道敷地を示す柵がそのまま残っている?

鉄道敷地を示す柵がそのまま残っている? 高架線を越えたところ。大きく頑丈なコンクリート壁が左右に残っています。斜めに高架線をくぐっています。鉄道線路は上にはないので、かつての鉄橋の名残か、と。

高架線を越えたところ。大きく頑丈なコンクリート壁が左右に残っています。斜めに高架線をくぐっています。鉄道線路は上にはないので、かつての鉄橋の名残か、と。 その向かう先は、中川の土手。右手にもコンクリート壁。

その向かう先は、中川の土手。右手にもコンクリート壁。 中川堤防下の道路から線路方向を望む。

中川堤防下の道路から線路方向を望む。

出発点。新金貨物線の踏切。新宿で水戸街道と分岐した成田・佐倉に向かう「佐倉道」から、さらに途中で派生した通りが「小松川街道」?

出発点。新金貨物線の踏切。新宿で水戸街道と分岐した成田・佐倉に向かう「佐倉道」から、さらに途中で派生した通りが「小松川街道」? 中央カギ型のところで、佐倉道から分かれてしばらく南下し、「東用水」に沿って続く道が「小松川街道」。その角地にある「角柱三猿浮彫道標」の正面には「是より右ハ下川原村 さくら海道」右面には「これより左ハ下の割への道」とあります。「下の割」は現在の江戸川地域。

中央カギ型のところで、佐倉道から分かれてしばらく南下し、「東用水」に沿って続く道が「小松川街道」。その角地にある「角柱三猿浮彫道標」の正面には「是より右ハ下川原村 さくら海道」右面には「これより左ハ下の割への道」とあります。「下の割」は現在の江戸川地域。 「高砂小橋交差点」。正面のガードが水路跡。交差する道路は、高砂橋を通って青戸方向から高砂・柴又(帝釈天)へ抜ける道。かなり昔からある道。

「高砂小橋交差点」。正面のガードが水路跡。交差する道路は、高砂橋を通って青戸方向から高砂・柴又(帝釈天)へ抜ける道。かなり昔からある道。 高砂橋(高砂小橋交差点)の先。南を望む。広くて車の行き交う道路。

高砂橋(高砂小橋交差点)の先。南を望む。広くて車の行き交う道路。 新金線の線路を越える。踏切名は、「東京街道踏切」(現在の小松川地区は「東京」都内ということ?)。新金線には「三重田街道踏切」など、今ではぴんと来ないような踏切名があります。踏切の向こう側に、水路跡。

新金線の線路を越える。踏切名は、「東京街道踏切」(現在の小松川地区は「東京」都内ということ?)。新金線には「三重田街道踏切」など、今ではぴんと来ないような踏切名があります。踏切の向こう側に、水路跡。 用水を越えるための鉄橋が残っています。水路跡には緑がそのまま。

用水を越えるための鉄橋が残っています。水路跡には緑がそのまま。 新中川で寸断。対岸の「西沼公園」脇を水路が通っていました。

新中川で寸断。対岸の「西沼公園」脇を水路が通っていました。 「西沼公園」。

「西沼公園」。 公園前の農地。収穫のさなか。

公園前の農地。収穫のさなか。 西沼公園付近から新中川方向を望む。

西沼公園付近から新中川方向を望む。 奥戸街道の手前付近。カーブがかつての水路跡を思わせます。

奥戸街道の手前付近。カーブがかつての水路跡を思わせます。 奥戸街道を越えて進みます。このあたりは大きなお店や温泉、ボーリング場などが並んでいて賑やかな通り。

奥戸街道を越えて進みます。このあたりは大きなお店や温泉、ボーリング場などが並んでいて賑やかな通り。 残念ですが、水は流れていませんでした。

残念ですが、水は流れていませんでした。 途中のモニュメント。流れがあればけっこう見応えがありそう。

途中のモニュメント。流れがあればけっこう見応えがありそう。 巽橋交差点付近。来た道を望む。

巽橋交差点付近。来た道を望む。 交差点脇の巽橋の柱。

交差点脇の巽橋の柱。

交差点近くにあった広告用の看板の中に「大堰枠」との表示が残っていた。

交差点近くにあった広告用の看板の中に「大堰枠」との表示が残っていた。 例によって古地図(明治13年当時)出典は、「歴史的農業環境閲覧システム」。

例によって古地図(明治13年当時)出典は、「歴史的農業環境閲覧システム」。 右奥の道が「東用水」。手前の道が小さな用水路跡、右手の道も用水路跡(ただし、もともとの用水路跡は右の建物の裏手になる)。

右奥の道が「東用水」。手前の道が小さな用水路跡、右手の道も用水路跡(ただし、もともとの用水路跡は右の建物の裏手になる)。 正面の広い道が「上下之割用水」跡。南を望む。中央奥が現・水戸街道。

正面の広い道が「上下之割用水」跡。南を望む。中央奥が現・水戸街道。 そばの団地の案内図にはまだ水路が掲載されています。「東用水」水路。

そばの団地の案内図にはまだ水路が掲載されています。「東用水」水路。 すっかり広い道路に変貌。「大堰枠」方向を望む。

すっかり広い道路に変貌。「大堰枠」方向を望む。 少し前には工事中で、新金貨物線の鉄橋が残っていましたが、現在は立派な踏切に。

少し前には工事中で、新金貨物線の鉄橋が残っていましたが、現在は立派な踏切に。 3年前の同じ地点。鉄橋が工事中の土砂の中に埋もれています。

3年前の同じ地点。鉄橋が工事中の土砂の中に埋もれています。 柴又街道(帝釈道)と新金線の踏切近く。橋桁が残り、水路跡があります。

柴又街道(帝釈道)と新金線の踏切近く。橋桁が残り、水路跡があります。 新金線の線路で行き止まりの歩行者道(用水路跡)。この先が「大堰枠」に通じる用水路跡の道に。

新金線の線路で行き止まりの歩行者道(用水路跡)。この先が「大堰枠」に通じる用水路跡の道に。 この道も用水路跡。左は公園。

この道も用水路跡。左は公園。 東からの小さな用水路跡。正面が「大堰枠」。

東からの小さな用水路跡。正面が「大堰枠」。 水戸街道から少し北西に入ったところ。水戸街道と佐倉街道の分岐点近くの「金阿弥橋」が架かっていた用水路跡(用水路自体、それほど古くはない)。江戸時代には水戸街道はその分岐点から東に向かい、東用水を越えて北に進み、しばらく進んでから東北に向きを変えます。(北上する道は、現在、東用水路跡と重なって広い通りになっています。)

水戸街道から少し北西に入ったところ。水戸街道と佐倉街道の分岐点近くの「金阿弥橋」が架かっていた用水路跡(用水路自体、それほど古くはない)。江戸時代には水戸街道はその分岐点から東に向かい、東用水を越えて北に進み、しばらく進んでから東北に向きを変えます。(北上する道は、現在、東用水路跡と重なって広い通りになっています。) 1990年版の地図。地図上で■が「金阿弥橋」。赤い線が旧水戸街道。上方で右下に折れている赤線が「柴又道(帝釈道)」。用水路はそのまま記載されています。

1990年版の地図。地図上で■が「金阿弥橋」。赤い線が旧水戸街道。上方で右下に折れている赤線が「柴又道(帝釈道)」。用水路はそのまま記載されています。 現・水戸街道を越えた「東用水」は、「佐倉道」の東側の広い道路として高砂方面(南)に向かいますが、この用水路は「佐倉道」と「中川」との間を南に流れていきます。水戸街道から見た用水路跡。新しく歩行者道路になっています。

現・水戸街道を越えた「東用水」は、「佐倉道」の東側の広い道路として高砂方面(南)に向かいますが、この用水路は「佐倉道」と「中川」との間を南に流れていきます。水戸街道から見た用水路跡。新しく歩行者道路になっています。 南の部分がまだ完成していないため、ほとんど歩行者もいないようす。

南の部分がまだ完成していないため、ほとんど歩行者もいないようす。 住宅の裏手に流れていたため、けっこうな段差が残っています。このあたりは「佐倉道」とにはさまれた細長い土地になっています。

住宅の裏手に流れていたため、けっこうな段差が残っています。このあたりは「佐倉道」とにはさまれた細長い土地になっています。 行き止まり。排水機場跡。自転車置き場(駐輪違反の自転車?)。正面奥は中川の土手。

行き止まり。排水機場跡。自転車置き場(駐輪違反の自転車?)。正面奥は中川の土手。 現在のポンプ場。

現在のポンプ場。 1990年版の地図。 ■~■が水戸街道南側の用水路跡の歩道。下方二叉の部分(■)が西用水との分岐点。

1990年版の地図。 ■~■が水戸街道南側の用水路跡の歩道。下方二叉の部分(■)が西用水との分岐点。 分岐跡。どちらも京成電車のガードを抜けて南に進む。左(東用水)は親水緑道となって小岩方向に向かいます。

分岐跡。どちらも京成電車のガードを抜けて南に進む。左(東用水)は親水緑道となって小岩方向に向かいます。 「東用水」・京成電車線路脇にあった「火の見櫓」。神社の境内地にありました。

「東用水」・京成電車線路脇にあった「火の見櫓」。神社の境内地にありました。 新金貨物線「小松川街道踏切」を通過し、新小岩駅(進行方向・左)に向かう「貨物列車」。偶然出くわしました(9/21)。

新金貨物線「小松川街道踏切」を通過し、新小岩駅(進行方向・左)に向かう「貨物列車」。偶然出くわしました(9/21)。

賑やかな駅前の商店街。中央通りに面して水路跡にお店が立ち並んでいます。橋の欄干がそのまま残っていました。水路は下水道化されて流れていないはずですが。流れは左から右へ。

賑やかな駅前の商店街。中央通りに面して水路跡にお店が立ち並んでいます。橋の欄干がそのまま残っていました。水路は下水道化されて流れていないはずですが。流れは左から右へ。 店の裏手。奥の水路跡はお店の裏側に細く続いています。完全にふさがれてお店の敷地になっている箇所もあります。

店の裏手。奥の水路跡はお店の裏側に細く続いています。完全にふさがれてお店の敷地になっている箇所もあります。 右が水路跡の歩道。少し建物がはみ出しています。南側を望む。

右が水路跡の歩道。少し建物がはみ出しています。南側を望む。 左は、JR綾瀬駅方向に向かう広い通り。用水路跡らしき上には、建物が並んでいます。狭く細長い土地です。右側(裏)にも歩道。

左は、JR綾瀬駅方向に向かう広い通り。用水路跡らしき上には、建物が並んでいます。狭く細長い土地です。右側(裏)にも歩道。 いったん広くなった歩道も少し狭まって建物が建っています。駅前からこのあたりまで、様々な事情がありそうな・・・。

いったん広くなった歩道も少し狭まって建物が建っています。駅前からこのあたりまで、様々な事情がありそうな・・・。 小菅近くなると、ようやく本来の水路跡らしい歩道に。

小菅近くなると、ようやく本来の水路跡らしい歩道に。 水路跡も広くなり、歩道が続きます。駅から来た方角を望む。

水路跡も広くなり、歩道が続きます。駅から来た方角を望む。 建物の裏手を進む。緑道になっています。

建物の裏手を進む。緑道になっています。